【摘 要】美国波士顿爆炸案发生后,《纽约时报》和《人民日报》对此进行大量报道,媒体的参与使风险有了媒介化语境。本文对两大媒体报道的主题、基调、内容、态度、等方面进行内容对比分析,观察并分析两报在风险报道上的框架差异以及形成的不同媒体报道的不同风险传播机制。

【关键词】《人民日报》 《纽约时报》 波士顿爆炸案

2012年4月15日,美国波士顿发生连环爆炸案。作为美国在“9·11”事件后发生的最大的炸弹伤亡事件,《人民日报》华盛顿16日电便对此事性质做以表述,并称美国总统奥巴马在事发后发表声明,指责波士顿爆炸袭击是“残暴和怯懦的恐怖主义行为”。而《纽约时报》在事件最初发生时,称总统没有称这些袭击是恐怖主义行为,还提醒人们不要根据不完整的信息“妄下结论”。但一名要求不具名的白宫官员后来表示,“任何涉及多个爆炸装置的事件,就像这起事件表现出来的情形,显然都是恐怖行为,都会被当做恐怖行为来处理。”这是《纽约时报》4月16日《波士顿爆炸案启动调查》的报道。从中显而可见两者存在报道冲突,存在两种不同的报道框架。

本文以《人民日报》与《纽约时报》两家以严肃报道著称的权威报纸为例,通过对波士顿爆炸案的报道内容分析,描述中美报纸报道的框架差异及成因,探究对当代中国媒介报道的启示。

一、波士顿爆炸案事件梳理

2012年4月15日下午,美国波士顿马拉松比赛终点附近发生至少两起爆炸;2013年4月16日上午,美国FBI发言人宣布,他们在波士顿爆炸装置中发现了嫌疑人的指纹;2013年4月18日,美国波士顿,美国联邦调查局(FBI)举行新闻发布会,公布了爆炸案两名嫌疑人照片,寻求公众帮助搜捕。2013年4月19日,法新社援引波士顿环球报消息,美国警方已经抓获15日波士顿马拉松赛爆炸案嫌疑犯,嫌疑犯现已身亡。当地时间19时,在逃的爆炸案嫌犯焦哈尔?萨纳耶夫已被拘捕。

二、波士顿爆炸案报道对比

(一)报道媒体选择

《人民日报》是中国共产党中央委员会机关报。为中国第一大报,被联合国教科文组织评为世界上最具权威性、最有影响力的十大报纸之一。坚持正确办报方向,积极宣传党的理论和路线方针政策,积极宣传中央的重大决策部署,及时传播国内外各领域的信息,为我们党团结带领人民夺取革命、建设、改革的重大胜利作出了重要贡献。[ 《人民日报》报社简介,官网http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/index.html。] 因此,最能代表中国官方和媒体对波士顿爆炸案的整体态度。

《纽约时报》是一份在美国纽约出版的日报,在全世界发行,有相当的影响力,美国高级报纸/严肃刊物的代表,长期以来拥有良好的公信力和权威性。[ 《纽约时报》报纸简介,维基百科。] 拥有162年历史的《纽约时报》,坚持新闻报道原则:“力求真实,无畏无惧,不偏不倚,并不分党派、地域或任何特殊利益”,而宁可牺牲新闻的时效,也要保证新闻的真实的传统,历来为新闻业同行称道。

本研究对比选取的报道时间是从2013年4月15日事故发生至5月3日《纽约时报》《波士顿案的策划经过》一文之间。

(二)报道主题

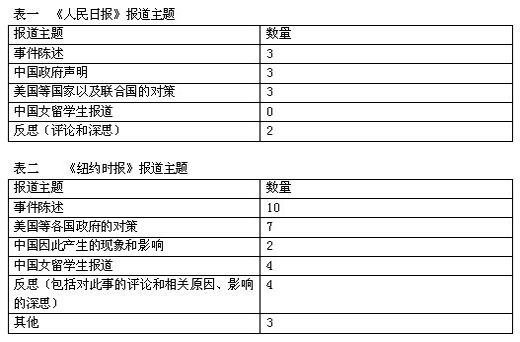

本文以《人民日报》《纽约时报》两份报纸对波士顿爆炸案的新闻报道为研究对象,其中《人民日报》11篇以波士顿爆炸案为主题,《纽约时报》30篇。两报报道主题各有侧重,显示出不同媒介形式下的框架差异。

从上表中可以看出,《人民日报》的报道主题主要有事件陈述、中国政府声明、美国等国家以及联合国对策、反思。《纽约时报》的报道主题有:事件陈述、美国等各国政府对策、中国女留学生的报道、反思等。

虽然波士顿爆炸案对美国人民更有地缘和心理上的接近性,但鉴于“美国波士顿连环恐怖爆炸案,是“9?11”后美本土遭受的又一次重大恐怖袭击”(《人民日报》2013年4月17日)“塔梅尔兰?萨纳耶夫已经是第五个在接受FBI调查期间涉嫌进行恐怖活动的人”(《纽约时报》4月22日),恐怖活动是全人类应共同携手应对的问题,两国政府的对策以及事件反思就显得很有必要。

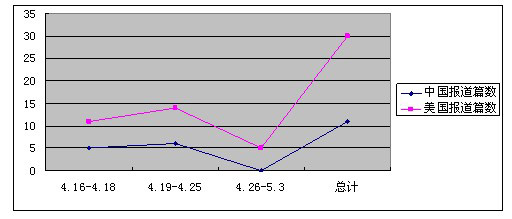

但分析上表看,媒体的报道经历了“预热期”“高潮期”“衰落期”三个阶段,由此笔者绘制了如下图表三,分析中美的媒介认知呈现。

由表三,能明显看出中美波士顿爆炸案报道的历程。在“预热期”“高潮期”“衰落期”演化的过程中,《纽约时报》除了一贯的关注各个国家对爆炸事件的态度和对策外,中国女留学生的报道占较大比例。结合中国在事件发生后官方的声明和对策,不难看出波士顿爆炸案已不再是一个简单的新闻事件,是与政治、外交紧密联系的恐怖活动。正因如此,随着事态演化,美国政府的声明与行动是否一致,越发引人注目。《波士顿,一个城市的灾难与力量》《波士顿让中国又多了一个失独家庭》的反思,显示对此类爆炸案件的杜绝意识,在美国报道主题中占13%。

《人民日报》中反思文章有两篇,占18%。《“被遗忘”的恐怖袭击》和评论《反恐需内外兼顾》[ 《反恐需内外兼顾》不是两篇反思文章中的一篇,与《这一幕让我们想起噩梦般的“9·11”》算一篇。除《“被遗忘”的恐怖袭击》外,还有一篇是《与灾情赛跑中的新媒力量 》。]中写道“波士顿爆炸案表明,美国的反恐任务远未结束,简单地将反恐重心由境外转向境内防范,并不能有效解决美国面临的恐怖威胁问题。”“将促使美国各界反思奥巴马政府加速反恐战线收缩的战略”“ 促使美国反思反恐收缩思路是否合适,采用什么方式来增进美国安全,以及如何推进国际反恐合作”,相较于《纽》的反思,更深入,击中要害。由于意识形态和媒体价值观的影响,《纽》的反思集中于城市在爆炸案中的影响和对中国的影响,却只字不提美国的反恐与加强世界合作。

从报道主题上看,《人民日报》代表的中国媒体更具有全球化框架,《纽约时报》显示出风险呈现与政治回应相结合的框架。

(三)报道性质

正面报道是对先进人物、事迹的经验成就报道,是赞扬、褒奖;负面报道是对社会进步具有阻碍或破坏作用的新闻事件的报道,是批评、指责;中性报道则介于二者中间或无明显褒贬偏向,仅陈述事实本身,是平衡报道。

《人民日报》的正面报道有3篇,与总篇数之比为0.27;负面报道有1篇,与总篇数之比为0.09;中性报道有7篇,与总篇数之比为0.64。《纽约时报》的正面报道有2篇,与总篇数之比为0.07;负面报道有8篇,与总篇数之比为0.27;中性报道有20篇,与总篇数之比为0.66。

《人民日报》的正面报道比例为27%,负面报道比例为9%。《纽约时报》的正面报道比例为7%,负面报道比例为27%。《人》正面报道多,《纽》负面报道多,这反映了中国“党管媒体”重宣传的传统,正面报道宣传多。也体现出美国自“扒粪运动”以来揭露丑恶,发挥媒介监测环境、监督政府的功能,倾向于以负面新闻吸引读者的注意力,关注美国在爆炸案中所做的事情。

(四)关于中国女留学生吕令子的报道

由表一、二可知,《人民日报》除政府对遇难留学生的抚慰外没有专门的报道,《纽约时报》有四篇中国女留学生的报道,与总篇数之比为0.13。这与波士顿爆炸案后中美媒体反思的结果有出入,因为在吕令子家人请求不要公布女儿的详细信息后,美国媒体未公布而中国媒体进行大肆报道。出现这样报道悖论的原因是什么?《人民日报》与《纽约时报》究竟是怎样对吕令子进行报道的?

《人民日报》2013年4月18日在头版中讲到“波士顿马拉松爆炸案造成我国一名留学生不幸遇难”的事实,4月19日报道是这样的:“记者在波士顿大学看到,已经有人为遭遇不幸的校友摆放了鲜花,大量记者在等候采访前来悼念的中国学生。来自该校法学院的关姓学生告诉本报记者,听到校友遇难的消息十分难过,但出于对遇害同学的尊重,她不便透露更多信息。”4月21日才首次出现遇难者姓名,“在波士顿恐怖袭击中不幸遇难的中国留学生吕令子家人抵达波士顿罗根国际机场”。

《纽约时报》4月19日报道了《吕令子家人的公开信》一文,文中家人的话是这样的“我们也理解媒体的工作,恳请你们在这一困难时刻尊重我们保护隐私的意愿”,在这之前4月18日《中国遇难留学生名字公布,从此波士顿成伤城》中谈到社交媒体带来的伤害以及华文媒体的报道,报道称“死者家属和波士顿大学中国留学生会都曾先后明确表示,希望媒体不要曝光她的姓名,让死者安静离去,但有至少20家华文媒体很快刊登出了女孩的名字”。看看校方和美国媒体是怎样做的,“美国当地时间4月17日上午,在最终获得遇难者家属许可的情况下,波士顿大学公开了她的名字”,也就无怪乎《纽约时报》4月22日《波士顿让中国又多了一个失独家庭》与4月23日《波士顿,一座伤城的两场告别》中依旧对吕令子进行报道了。

梳理清整个的报道过程,发现中美媒体对此事的报道上存在的差别就是是否获得遇难者家属许可。在中国,言论自由是在一定限度的,必须受法律和道德的约束,但由于缺乏新闻法,媒体没有硬性的规定与参考,报道中容易出现忽视公民权的部分行为。而美国每个公民的知情权与隐私权受宪法保护,天赋人权、自由平等是长久的传统,所以在报道中可以避免中国部分华文媒体的错误。另一方面来说,《人民日报》能够在报道中避免这个问题,其人文关怀与传者的报道素养可见一斑。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!