【編者按】2009年福建東南衛視記者黃劍開始拍攝中醫紀錄片,三年間走訪300多位民間中醫、道醫,在其個人博客上發布了三百多篇採訪日志,所拍攝的紀錄片也即將在東南衛視播出。作為媒體人,他使普通大眾對於中醫的陌生、懷疑轉向敬佩和贊嘆,成為發掘民間中醫的重要力量。

此文為黃劍供稿,摘錄如下:

匆匆經過德國漢堡。

同行的李辛兄建議我用半天時間去拜訪一位叫赫弗爾的植物學家,“他不是一位單純的植物學家,而是一位正在致力於把數千種中國中醫藥用植物用五種語言翻譯出來的人。”

翻譯中國藥典的德國人,很了不起,可是我的涉獵范圍是不是有點大啊?

李辛看我有點猶豫,大聲地加了一句:“他原來也是一個記者,職業攝影師,用的還是尼康相機!”

哦,那是非去不可了!

給我們引路的是中國留學生劉璐小姐。劉璐現在漢堡學習傳統醫學順勢療法,曾經利用一年多的業余時間幫助赫弗爾先生翻譯中醫藥典。據劉璐說赫弗爾為了把大幾千種中藥名翻譯成五種文字,已經單槍匹馬獨自奮斗了六年。

德國人!我腦袋正在轉著“萊卡相機、克虜伯大炮、奔馳寶馬保時捷......”,有文化的李辛又來了一句:“歐洲很大一部分大百科全書是德國人編的,還有《易經》、印度哲學傳到歐洲,也都是德國人開始的。”

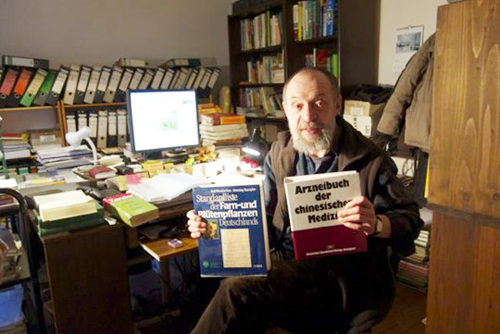

赫弗爾先生趕到樓下為我們開門,他大大的腦門,大胡子應該比恩格斯短一些,眉毛總是揚得很高。聽說有中國朋友來訪,老先生特地准備了豐盛而朴素的大餐迎候。我們到訪的時間是下午,有點尷尬的吃飯時間,但是那種扑面而來的熱情已經讓我們完全有理由相信現在該吃飯了!

走近赫弗爾的書房,眼前的景象就讓我更激動了,到處是詞典是筆記本是筆是一個寂寞老人的身影。

如果我有時間拍這個書房的話,我會架一台攝像機用一天的時間探頭一樣對著這個場景,然后加快速度播放,看赫弗爾的身影是怎樣在這個小小空間移動......

現在還有幾個人能把書讀成這樣!我中學讀過的一句詩都冒出來——“白首下書帷”。

赫弗爾先生今年61歲,20世紀70年代開始當攝影師,1982年開始在德國做記者。李可、周爾晉、羅大倫原來也是記者呢,我的腦袋又到外面轉了一圈。

“當一個攝影師你真的不能什麼都想拍。很多攝影師在上面犯了錯誤,他們做很多東西。他們想拍攝漂亮的女生、汽車、時尚、食物,但他們真的不會成就一件事情。你一定要專注,你想把年輕美女拍的很好,那你就好好做時尚的事情,如果你喜歡汽車,你就好好拍攝汽車。我后來就決定要專注拍攝生物和自然的事情。”這其實是一種民族性格,我知道德國人一向精神力、心力、專注力特別強。

“我開始做植物的記錄。但是我意識到如果要做藥用植物研究的話,一定要認真並得到科學的驗証。於是在1999年我重新進入漢堡大學學習植物和藥用植物。我說,嘿,我顯然比大部分學生年齡都大點,但我想讓自己再嘗試一次,那時候我45歲。漢堡大學的老師跟我說不用擔心,在他們那裡目前登記最老學生是88歲。”這麼多年來赫弗爾專門學習過英語、法語、德語、攝影、生物學、藥品學,“現在為了翻譯中醫藥典我還要學信息技術和電腦編程……”我開始迷上眼前這個笑瞇瞇的大胡子了。

“中國在毛澤東時代就出版了正式的中藥藥典。那時候有人逐字翻譯成德語,也是現在正式中國藥典的德語版翻譯。之后,德國官員們就說:好吧!這是科學驗証的,我們會同意藥物正式進入德國藥房。可是這麼多年過去了,在德國被允許的中國藥物還是這麼多。70年代末和80年代初開始,有一些德國人講:我要實踐中醫,我要實踐中醫。但官員說:不,你會死的,你會死的!”赫弗爾說,在德國,隻讓正式試驗過和科學証實過的藥物進來,也就是我們在書上有的,其它全部都被海關禁止。

“為什麼我們要停留在70年代?期間我們已經生活在另外一個時代,中醫也一樣。”

“你可以想象,我坐在這裡差不多六年了。沒有一個正式的中文翻譯,隻有一大堆中文名字,到現在也沒人理會他們在德語、英語和法語的正確名稱,大部分時間都是我自己一個人......”

把六七千種的中國藥用植物譯成五種語言,這對一個不懂中文的人是一個不小的挑戰,多少中國人都搞不明白那些晦澀的古漢語呢。此外,長期翻譯藥典的經濟開支也是這個執拗德國老頭不小的負擔。但是赫弗爾依舊不肯放棄:“這是人類最基本神聖的知識,我想很多人需要重新學習這樣的知識。我經常有這樣的感覺:自己正走在一條無限未來的路上,一條從未有人走過的路上,也許有一天我會為這世界打開一扇無窮未知的大門!”

赫弗爾先生的郵件和網站:

E-Mail: info@yaocaodict.com

Internet: http://yaocaodict.com/

期待你的關注和支持!

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間