在輿論引導的過程中,對地震新聞的選擇與報道是一方面,積極開展新聞批評,鞭笞邪惡,弘揚主旋律,大力宣傳先進典型是進行輿論引導的另一方面。在蘆山地震過程中,也出現了很多謠言,或是出於盈利目的,或是為吸引注意力,或是搞惡作劇,而正因為環境的特殊及諸多不確定性因素,人們難以分辨其真假是非,若不能及時澄清,會讓謠言迅速傳播,給整個社會帶了巨大的負面影響,動搖人們抗擊地震的信心。其中最為典型的是26日《新聞聯播》播發的一條消息,標題為“編造成都將發生9.2級地震 林某被處以行政拘留十天處罰”。“成都將發生9.2級地震”這則謠言在之前得到廣泛傳播,人們難以分辨真假,而央視給予及時澄清辟謠,輿論得以正確引導,收效甚顯。

同樣,塑造典型人物,大力宣傳優秀先進,形成社會輿論的健康主流,也是央視引導輿論的重要舉措。在27日央視推出的系列節目——“尋找最美消防員”之“廢墟上點亮生命的希望”中,講述了一個普通的消防戰士吳小波對一對被困母女的救援過程,一改其以往“高、大、全”式的報道方式,而更加注重凸顯人性光輝,輿論引導的正面作用無疑是巨大的。

(2)意見類新聞欄目

媒介框架理論認為,媒介都擁有自身特定的認知框架,媒體使用這個框架來選擇、定義、評論各種新聞信息,受眾在接收媒體報道的同時,也逐漸接受了報道中的框架,並按媒介框架形成自己的認識。互聯網等新媒體的把關人缺位和去中心化使媒介框架弱化,容易造成信息傳播的混亂和輿論引導的缺位,而電視媒體的媒介框架確保了內容結構的主流化,尤其是通過新聞評論可以引導一種正面的輿論導向。

在這部分研究中,主要採用文本分析法,輔之以內容分析法,對《焦點訪談》、《新聞1+1》兩檔意見類新聞欄目的13期地震新聞進行了全面分析。研究表明,意見類新聞和事實類新聞各佔其一半比重,而《焦點訪談》的整體輿論引導效果明顯優於《新聞1+1》。

《焦點訪談》10期節目有9期涉及到蘆山地震,連續五期的系列節目《直擊蘆山7.0級地震救援》,彰顯群集效應,從25日開始,有關地震的新聞時間縮短至一半,但仍佔據重要地位,至28日將其移至次重要位置,29日則無地震相關新聞,可以清晰的看到其輿論引導時間進程及引導力度的變化。在這9期節目中,真正的意見類新聞佔據55.6%,屬於正面引導的是23日《直擊蘆山7.0級地震救援(四)——嚴防次生災害》、24日《直擊蘆山7.0級地震救援(五)——災區的“正能量”》及27日《用愛托起生命的希望》。其中27日的節目更能體現央視的輿論引導作用,在這期節目中,塑造了一位朴實無華、關心災區人們疾苦的軍醫形象,彰顯了她不辭勞苦,不畏艱難的醫者仁心精神,呼吁聚集微小的力量,幫助災區人民早日恢復正常生活,提升了輿論引導的高度。

“以深度報道為主,以輿論監督見長”是《焦點訪談》追尋的目標,在本次突發事件報道中,也成功體現了這一點。24日《樓歪還是心歪?》、26日《謠言惑眾法不容》及28日《無中生有 移花接木》就是央視利用反面事例引導輿論的典范。其中26日的節目體現最為明顯,當天的《新聞聯播》曾播出的一條短消息,《焦點訪談》進行了深度追蹤,分析其背景,及時辟謠並還原事件真相,使9.2級地震的謠言不攻自破,並報道了司法機關對造謠人員的依法懲治,倡導不造謠、不信謠及不傳謠,穩定了人心,在很大程度上引導了社會輿論,取得了良好地社會反響。

《新聞1+1》由於節目自身的限制(工作日播出),於22日正式播出,至26日停止,與蘆山地震相關共計4期節目,其中意見性新聞佔據25%的比重,其他均提供的是事實類的綜合新聞,整體表現欠佳。24日的節目為《次生災害,首要防范!》,是繼當日《焦點訪談》節目《直擊廬山7.0級地震救援(四)——嚴防次生災害》的又一深化,引導人們重視次生災害,並提醒災區相關部門單位為災區人民選擇安全的避難場所。在這種形勢下,“央視發出主流聲音,加強主流意識形態對各種思潮的社會整合力,從新聞業務和傳播理念上都切實體現了央視的輿論引導作用。”

2.央視新聞欄目官方微博

本部分以內容分析法為主,輔之以文本分析法,主要從數量、議題及發布形式三個方面進行具體分析,以求對央視輿論引導進行全面考量。

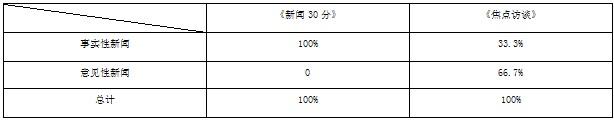

首先是數量分析。《新聞30分》欄目的9條官方微博中有6條與地震相關,佔66.7%的比重﹔而《焦點訪談》的比重則為100%,可見后者的引導力度明顯大於前者,將其引申至央視欄目中則為意見性新聞引導力度大於事實性新聞。其次是議題分析。將相關的地震新聞分為事實性新聞和意見性新聞,數據統計見表2。由表2可知,《新聞30分》官方微博引導輿論的主要落腳點為事實性新聞,而《焦點訪談》官方微博的主要落腳點為意見性新聞,這是由兩檔新聞欄目的定位不同造成的。在新聞報道過程中,筆者認為處在最佳狀態的是《焦點訪談》官方微博,在以節目定位為主的前提下,輿論引導的樣式豐富,輿論引導效果良好。

表2 兩檔新聞欄目官方微博中事實性新聞和意見性新聞在地震新聞中比例情況分布

此部分研究的第三方面是分析欄目官方微博的發布方式,包含類型和呈現形式兩部分,主要是對央視輿論引導的創新性和豐富性進行分析。類型分為原創和轉發兩部分,數據分析后得到如表3結果。由表3我們可知,《新聞30分》官方微博類型較為均衡,原創和轉發各佔一半比例,而《焦點訪談》較為單一,均為原創新聞,這樣對節目的創新與長期發展不利,對輿論的引導也不佔優勢。

表3 兩檔新聞欄目官方微博中原創新聞和轉發新聞在地震新聞中比例情況分布

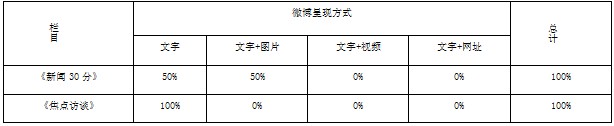

對兩檔新聞欄目官方微博的呈現方式分為四種進行分析,最終結果如表4所示。由表4我們可知,《新聞30分》欄目官方微博呈現方式較為豐富,文字和文字+圖片均為50%,而《焦點訪談》則均為文字的呈現方式,較為單一。兩者均無文字+視頻或文字+網址的呈現方式,欄目本身為電視節目,卻在這兩項呈現方式上均為0%,較為遺憾,這對豐富輿論引導的形式和手段不利,二者均需改善。

表4 兩檔新聞欄目官方微博呈現方式在地震新聞中比例情況分布

三、結論與探討

綜合上述分析,我們可知,央視已經初步形成了雙中心引導輿論的模式和策略,但處在主要地位的依然是傳統電視新聞欄目,諸如微博等新媒體技術的應用還處於相對起步階段。今后,要在發揚傳統電視新聞欄目優勢的前提下,逐步完善欄目官方微博的建設,使輿論引導策略的運行更加平衡而有力。

(一)央視要繼續發揮其在第一落腳點——事實類新聞的優勢,積極報道事實,增強媒體公信力,迅速搶佔社會輿論的制高點,准確把握大眾傳播導向。同時要完善《朝聞天下》—《新聞30分》—《新聞聯播》—《午夜新聞》的聯動模式,優化節目系統結構,提高對話語權的把控能力,使輿論引導在時間和力度上都保持最佳狀態,全力踐行“節目精品化、欄目個性化、頻道品牌化”的發展理念,構建優秀品牌新聞節目群,打造輿論引導高地。在此基礎上,充分發揮電子媒介的優勢,借力於微博等新媒體平台,增強新聞報道的時效性。 同時,各節目間要相互學習,揚長避短,創新輿論引導手段。《朝聞天下》在整個輿論引導過程中,層次清晰,效果顯著。尤其是“疏堵”這一主題,值得其他欄目學習﹔《新聞30分》無論是輿論引導的力度或頭條處理,均表現最佳。在頭條處理上,其突破程式,改變原有報道內容,凸顯了其利用頭條引導輿論理念的成熟﹔《新聞聯播》的表現值得反思,但也有可被借鑒的部分,意見性新聞比事實性新聞更具有引導性,《新聞聯播》積極發揮此方面優勢,加入“評論性消息”,使得輿論引導成效甚顯。

(二)意見類新聞在輿論引導過程中的作用不可小覷。《焦點訪談》能將正面引導與負面評論有機結合在一起,為社會輿論導向形成健康主流。《新聞1+1》則表現較差,未能充分發揮意見類新聞欄目的優勢,但在發揮欄目的群集與聯動效應方面值得借鑒與學習。在近幾年的重大突發事件中,意見類新聞欄目輿論監督的特色逐漸消失,甚至扮演著亦步亦趨的跟隨者角色,輿論的監督力度不斷弱化,存在回避敏感問題和監督力度不夠等情況,這種現象需要引起央視意見性新聞欄目的集體反思。

(三)央視新聞欄目官方微博等新媒體網絡平台的建設和應用還需完善。要積極利用新媒體手段豐富輿論引導的形式,加快媒介融合的進程,主動佔領網絡輿論陣地,以應對日益復雜的輿論引導環境。其中首先要做到從無到有,《朝聞天下》、《新聞聯播》及《新聞1+1》三檔欄目的官方微博在此期間無一條涉及廬山地震的新聞。其次要從有到多、到精,加大欄目微博的發表數量,提高欄目微博的質量,結合欄目定位,豐富新聞報道的形態,將意見性新聞和事實性新聞統一於欄目之中。同時要豐富欄目官方微博的類型和呈現方式,尤其是將文字+視頻和文字+網址等呈現形式納入電視欄目官方微博的運營軌道之中,豐富輿論引導的形式。

(四)無論對於傳統電視新聞欄目還是欄目官方微博等新媒體來說,都要尊重輿論引導的規律和受眾的主體性,豐富引導方式,提高引導水平。要不斷完善“輿論引導”內涵的界定與厘清。輿論引導不僅包括對輿論進行引導,而且還應該包括用輿論進行引導。輿論引導不應該僅僅局限於新聞報道,也應該擴展至文體節目、教育類節目、紀錄片及公益廣告等其他形式。在這次雅安地震中,央視著名主持人畢福劍通過其微博號召《星光大道》節目的著名演員為災區祈福,利用明星效應,迅速引來眾多網民的評論與轉發,起到了極好的輿論引導效果。

(作者系:曲阜師范大學信息技術與傳播學院)

參考文獻:

鄔光照:《論新媒體語境下電視輿論引導的有效路徑》,《四川師范大學學報》,(社會科學版),2011年第6期。

李慶年:《從新聞1+1看主流媒體的輿論引導》,《青年記者》2011年第8期。

劉波:《新媒體語境下電視主流媒體輿論引導的觀念嬗變》,《新聞研究導刊》2012年第6期。

張芸、韓春秒、楊蕊:《新媒體時代提高我省廣電媒體輿論引導力探析》,《河北廣播電視大學學報》2011年第2期。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!