摘要:儿童剧中的女性形象普遍存在人物设定背景单一、侧重塑造家庭中女性形象和过于强调外貌美等问题,本文以《大头儿子和小头爸爸》、《家有儿女》、《喜羊羊和灰太狼》等儿童剧为例,分析儿童剧建构女性形象的方式和原因。

关键词:儿童剧;女性形象

儿童剧(child play),是影视剧的一种,以儿童为服务对象的话剧、歌舞剧、戏曲以及童话剧、神话剧、等不同类型剧种的统称。影视剧本身产生和复制了男性眼光,儿童剧也一样。

在以男性为主导的社会体系中,影视剧中的女性角色容易被类型化为贤妻良母型和美女型,前者有走向女性主体性缺失,造成女性活着价值存系于丈夫儿子身上的趋势,后者的女性易被妖魔化或者平面化,要么是“红颜祸水”,要么是毫无特点的花瓶角色。

儿童剧本身是一种简化的艺术,需要适应儿童特有的情趣、心态和思维方式。所以儿童剧中的女性形象不如影视剧中的复杂,性别刻板印象等不利于促进两性平等的因素也会表现的更加明显。

一、 儿童剧中的女性形象

儿童剧这一体裁要求创作者通过具体、鲜明的形象与活泼、明快的情节向儿童剖析严肃的主题,进行美的感染。由于儿童剧应具有思想的明确性、道德的纯洁性、人物性格与行为的真实性、摄取生活素材的广泛性和准确性等诸多要求,所以儿童剧中妖魔化美女,将美女渲染为“淫荡、不洁”等情形很少出现。常见的是女性被建构为平面化的单一形象:贤妻良母、柔弱、胆小、感性等与男性的阳光、强壮等相对应的形象。

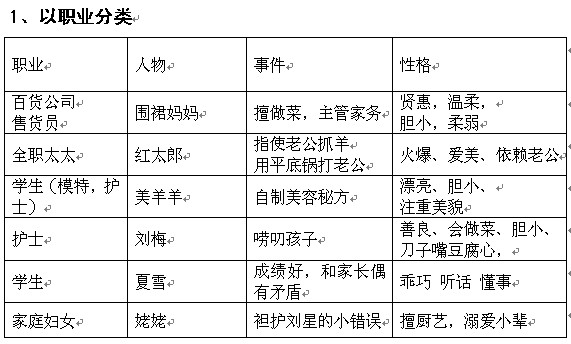

本文挑选动画片《大头儿子和小头爸爸》、《喜羊羊与灰太狼》和少儿电视剧《家有儿女》为例,随机挑选剧情,并从女性的职业角度和叙事学角度,来分析儿童剧中女性形象的性格特征。

随机挑选三部儿童剧的为:

A、大头儿子偷偷收养小狗,妈妈不允许,爸爸帮儿子掩护。有一天妈妈独自在家,被坏人吓到了,小狗保护了妈妈,妈妈接受了小狗。

(《大头儿子和小头爸爸》第一部第一集)

B、刘星在学校犯错误,担心妈妈责打,看似强势的刘梅非常害怕老鼠。姥姥想帮刘星掩饰错误,爸爸开家长会回来后通过假装打刘星安抚妈妈,同时教育刘星,圆满解决了矛盾。

(《家有儿女》第一部第四集)

C、红太狼要求老公灰太狼抓羊来一起吃,美羊羊被抓后号称擅于做面膜,可以帮助红太狼美容来拖延时间。喜羊羊赶到,救下美羊羊。

(《喜羊羊与灰太狼》第一部第十二集)

结论:

(1)从上面表格可以清晰的看出,儿童剧中的女性形象在职业分工上偏向于人们印象中女人适合做的工作,不管是百货公司售货员还是护士、模特、家庭妇女,这些职业在社会上的地位和需要的事业基础相对并不高,同时这些职业并不属于大多数人眼中事业成功令人瞩目的行业,暗示出在社会分工上依然存在“男主外,女主内”的大格局,同时否定了女性可以在事业上与男性比肩的可能性。

(2)“强权的美建立在对柔弱无力的赞美上”。 剧中的女性人物性格中都带有柔弱的成分,即使是时尚辣妈刘梅,也会因为老鼠被吓的大呼小叫,围裙妈妈更是因为独自在家被坏人骚扰而吓得寄希望于家中的小狗。

厨房一贯被认为是女性活动的阵地,剧中的女性普遍会做菜,《大头儿子与小头爸爸》中的妈妈永远系着围裙,而名字居然也直接被呼为“围裙妈妈”。虽然红太狼在家中看起来是女王的地位,而她时刻拿在手中的平底锅,还有每次灰太狼回家那句亘古不变的“老婆,小羊抓住了,快烧水!”都在说明,厨房是红太狼在家中重要的阵地,而看似懦弱的灰太狼一般是不会去做饭的。

(3)剧中女性普遍决策力不足,在重大问题上倾向于依赖男人,家庭生活中父亲或者丈夫的权威地位是不可撼动的。不论是灰太狼家中抓羊从创意到执行都是他一个人包揽,还是刘梅家中每遇到麻烦都需要夏东海出面解决,都似乎在告诉观众,虽然家庭是女性活动的舞台,女性是主角,但隐藏男性更像一个隐藏在舞台背后、决定游戏规则和戏剧走向的总导演。每到关键时刻,导演就会出现,犹如天神般解决女性的一切困难。

2、从叙事学角度

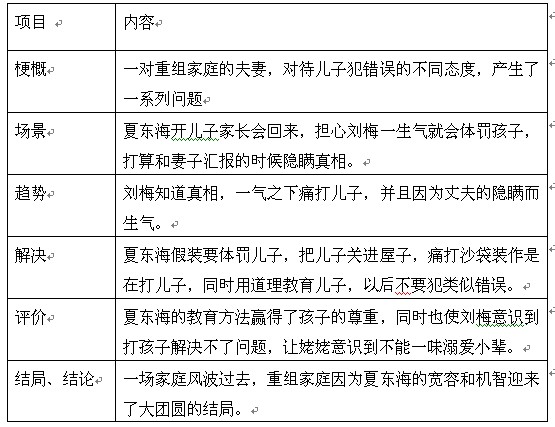

叙事学者认为,事件经常按熟悉的叙事结构来组织,其中范?迪济克的叙事结构图非常适合叙事类型的分析。他提出,人们通过把故事分解为故事的各个组成部分来完成理解和重述一个故事的过程。如表1所示:

我们套用上图的叙事结构图来分析上文中提到的《家有儿女》的故事:

不难看出,在刘梅和夏东海的两性关系中,刘梅收入不菲,经济独立,似乎摆脱了“出嫁从夫”的宿命,同时她积极主动的参与家庭事物的决策,由于性格急躁,看起来似乎掌握着家里所有事务的处理权,事实上她对于夏东海存在隐性的依赖关系。

《家有儿女》中的夏东海文质彬彬,与人们印象中的“专制家长”“父权制权威”没有任何关联,刘梅形象的强势和夏东海表面的温和,恰恰是导演为了避开传统的“男强女弱”特意设置的人物形象,但是即使是这样,我们依然可以看到女性在家庭中对男性的顺从和依赖。

首先,父亲和丈夫在家中代表着权威和绝对正确。《家有儿女》中的夏东海是一个几乎没有缺点的男性形象,并且在每一次的家庭矛盾和纠纷中,都是刘梅率先出马,事倍功半之后才会求助于夏东海,此时的夏东海已经不仅仅是一个丈夫的角色,他更像一个女性的人生导师,以一副强者和智者的姿态向女性伸出援手,在问题解决后坦然接受女性回馈的温存和敬佩。

其次,父亲是儿童的主要施教者和倾听者。儿童剧中的主要戏剧冲突体现在儿童心理与成年人心理的不同,导致儿童的想法得不到家长的理解面。当儿童与成年人产生分歧甚至是对立时,总会受到母亲的责备和阻止。就这样,母亲成了古板、唠叨、守旧的代名词,相反的,父亲却总能够站在孩子的立场思考问题,并最终解决矛盾。

再次,女性在重大问题的决策上总是依赖于男性。美羊羊每次被抓走后都是被喜羊羊救出,刘梅的每一次苦恼都询问夏东海,《大头儿子与小头爸爸》中的围裙妈妈永远在和儿子讨论衣食住行等生活方面的问题,而父亲却在教育儿子做人的道理,对严肃问题的讨论建立起父亲的权威和正确性。大头儿子遇到难题,第一念头通常是“我找小头爸爸去。”可见,女性在决策上对男性的依赖已经固化下来,并且通过家庭环境的熏陶影响了儿童的判断,让儿童理所当然的认为重大问题的决策上应该请教的人是父亲。

二、儿童剧中建构女性形象的方式

1、在人物设定方面

儿童剧在女性人物设定上,存在职业背景单一,性格平面化等问题。在儿童剧中,父亲从事的一般都是社会栋梁的角色,而母亲则是家庭妇女或男性依从者的角色。

《大头儿子小头爸爸》中的“围裙妈妈”几乎毫无性格特点,虽然她的工作是一名售货员,但全剧中几乎从未提到过她的工作。全剧在父子的互动中展开,“围裙妈妈”这个角色也缺乏个人故事和性格的表现,就像一张宣传画一样张贴在两个男性的故事背景中,似乎她仅仅是为了保存家庭环境完整性的一个必要构件。

《家有儿女》中的小雪,作为年轻一代女性代表,在学校是好学生,在家是乖乖女,符合社会对女孩一贯以来的期待,其他的爱好和性格严重缺失。小雪性格的平面化也是不如刘星和小雨出彩的重要原因。

2、在角色塑造方面

儿童剧中着力塑造家庭角色中的女性,侧重女性作为母亲的角色。

所谓男权制,指的是男性统治,一个社会中,无论在政治、经济、法律、宗教、教育、军事领域还是家庭领域,所有权威的位置都保留给男性。

在儿童剧中的人物主要活动场景是家庭,但是即使是在家庭这样私密的场合,权威者也都是男性。围裙妈妈的台词永远围绕在儿子和丈夫的日常生活,她在家中的主要功能也仅限在家务处理能力上。过分渲染女性在家庭中的角色,渲染女性为丈夫和儿子牺牲付出的一面,本身就是女性主体性缺失,造成性别刻板印象的重要表现。

同样的,《家有儿女》中的母亲刘梅和姥姥都是围绕子女生活转悠的家庭妇女形象。

“红太狼”作为一个泼辣、强势的人妻对于传统的“贤妻良母”的女性形象无疑是一种突破,冲破了女性弱势的藩篱,但这种表现是以强化女性对男性的依赖为前提的。表面上看红太狼的几乎所有台词都是以命令老公的语气开头,以评价老公工作收尾,加上她的活动范围仅限于狼堡,实际上,这也是一个被禁锢在家庭生活中的女性形象。

波伏娃曾经说过:“所谓妇女解放,就是让她不再局限于她同男人的关系,而不是不让她有这种关系。” 这些儿童剧中将女性禁锢在家庭之内,女性的所有社会关系必须依赖男性作为纽带,本身就是否定女性自主性的表现。

3、在人物形象方面

儿童剧过于强调女性的外貌美,造成刻板印象。

刻板印象是指,为了避免过重的认知负担,而把某一群体的某些特点抽象并概括出来,从而错误的认为这一群体的每个个体都具备这样的特征,刻板印象是形成偏见的重要原因。

动画片《大头儿子与小头爸爸》中,“围裙妈妈”这个称谓,就是典型的贴标签行为,用女性做饭时系的围裙来指代所有的妈妈,将女性人物类别化,固定化,很容易形成刻板印象。

社会性别理论的学者认为:性别是文化指定、文化分配、文化强加的。男性和女性的差异是“非自然的”,即并非建立在生理上,而是由社会建构的。那么女性之所以为女性,也是有社会风俗和文化建构的。

在儿童剧中,“爱美”是女性摆脱不掉的标签,女性为了美丽竟然经常做出一些傻事。美羊羊时刻照镜子,因为轻信别人对自己容貌的夸赞而数次被灰太狼抓走;红太狼为了变得美丽愿意放走美羊羊,都是过分渲染女性容貌的典型例子。

相比于男性,女性气质的体现更依赖于身体的表达,女性身体所受到的规训要大于男性所受到的规训。尤其是在身体本身的表达上,女性气质的内涵和外延要更加丰富和广阔,同时要更加“标准化”。这是女性在现实生活中处于弱势的写照,也是红太狼愿意冒险向美羊羊学习面膜制作方法的根本原因。

三、原因分析

儿童剧中的女性形象之所以出现上述情况,主要是由儿童剧这一体裁限制和受众的接受心理决定的。

“对大多数人来说,世界仅有两个地方—她们的住处以及他们电视机的摆放处。”德利奥在1985年说的这句话用来形容儿童对电视的依赖尤为贴切。

根据央视-索福瑞的调查报告显示,4-14岁的儿童日平均接触电视的时间约为2小时,从幼儿园到初中毕业的12年里,儿童接触电视的时间长达1万多小时,远远超过他们学习任何一门课程的时间,因此电视对少年儿童的身心发展以及消费影响尤为重大 。

正是因为儿童剧的播出会极大的影响儿童的身心发展,所以儿童剧的体裁要求形象鲜明、情节活泼,并富有教育意义。

儿童剧是一种简化的艺术,简化需要删繁就简,优先展现社会规则最本质最核心需要展示的东西。从创作者的角度来说,虽然这样的女性形象过于平面,会造成儿童对性别认知的刻板印象,但是适度的刻板印象反而有利于最快的时间内让儿童理解社会分工和家庭分工种的女性,从而迅速将剧情中习得的经验用于对认识现实社会。

发展心理学家皮亚杰认为,人的发展可以分为四个阶段,即感知运动阶段、(0-2岁)、前运算阶段(2-7岁)、具体运算阶段(7-11岁)、形式运算阶段(11岁-成人)。前运算期的儿童以短暂的、不关联的次序进行探索,他们更关注一时的,知觉上的好奇与满足,而非理解;随着具体运算中逻辑的产生,学龄儿童渐渐成了一个主动的,有选择的观看者;大年龄儿童的知觉是由逻辑推理和目标指导的,它系统性的收集那些与目前认知结构和个人需要相结适应的信息。上述视知觉发展表明,内容和表达应与年龄相联系。

从受众角度的角度来说,儿童社会化的过程,其实是后天习得社会规则的过程,儿童剧应该提供一种可以让适龄儿童读懂的、符合儿童认知规律的道路。

四、结语

儿童剧中的女性形象主体性的缺席本身是男性中心主义的反应。一般来说,电影等影视剧中关于女性主义的内涵越多,就越有利于激发女性自身的主体意识。但是儿童剧的受众是不明世事的孩子,所以儿童剧毋需承担女性主义的内涵,在对男权制的社会的反映上也更加直接和真实。

另一方面,电视作为一个家庭媒体,儿童剧的主要场景也在家庭环境中。儿童从这一家庭环境中熟悉和接受男权制思想中有关角色、气质和地位的固有态度。这种态度又伴随着同伴、媒体、学校教育等其他学习资源得到加强。(作者系华中师范大学信息与新闻传播学院学生)

参考文献

1、卜卫:《媒介与性别》 , 江苏人民出版社, 2001 年,第46页。

2、索尼娅?利文斯通. 理解电视 [M ] . 北京: 新华出版社, 2006年,第152页。

3、陈浩:《电视与中国传统女性形象》,《东南传媒》2008年第4期

4、查玮:《解构与建构—冯小刚贺岁片中女性形象的分析》,《合肥学院学报(社会科学版)》,2010年9月第5期

5、袁萍、李建平:《贺岁片的后现代特征探析》,《江西社会科学》2010.6

6、黎欢:《女性意识的缺席——论电视媒介中的女性形象》,《韶关学院学报(社会科学)》,2007年1月第28卷第1期

7、李银河:《女性主义》,山东人民出版社,2005年,第86页。

8、沈奕斐:《被建构的女性 —当代社会性别理论》,上海人民出版社,2005年4月,第23页,

9、西蒙娜·德·波伏娃:《第二性》,中国书籍出版社,1998年版,第82页。

10、苏珊·布朗米勒【美】著,徐飙、朱萍译,《女性特质》,江苏人民出版社,2006年4月,第39页。

11、凯特·米利特【美】著,宋文伟译,《性政治》,江苏人民出版社2000年版第124页。

12、詹姆斯·O·卢格(美)著,陈德民等译,《人生发展心理学》,学林出版社,1996年3月第31页。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间