三 、恶搞图片—青年在娱乐时代下的视觉狂欢

网络技术的发展、智能手机的普及、数码摄像机的便捷等都为图片流行创造了条件。不过,最重要的还是各种图片编辑软件的发展,这为图片的恶搞提供了发展的基础,更为青年人发泄心中的情感、表达自己的思想、开启一个视觉狂欢的时代提供了一个广阔的平台。

“恶搞”在中国的发展其实没有多久。撇开周星驰、刘镇伟等导演的恶搞影片、视频不算,真正的“平民狂欢”活动大概开始于“小胖系列”与“猥琐男系列”等恶搞图片的风行。这发生在新世纪开端,PS流行的时代。

青年对图片的恶搞主要有两种类型:一类是对他人进行的“恶搞”,主要表现为将一些名人的头像放到另一个人的头上,或是对其进行涂鸦,如将周杰伦的头像放到蔡依林身上,给蒙娜丽莎搭上两撇小胡子等。另一类则是对自己的“恶搞”,主要表现为大学生的毕业照“恶搞”,如各种各样的雷人服饰、雷人姿势照:千手观音、日月神教、后羿射日,甚至有在身体上写着表达对母校不舍的字而在校园裸奔的。大学生毕业照“恶搞”使得大学校园的“恶搞”一度升温。

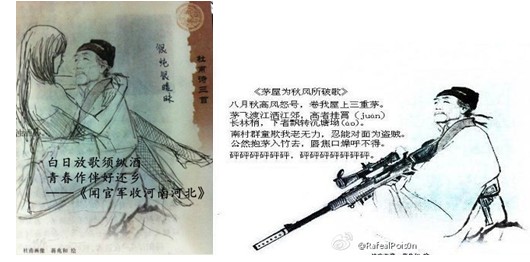

2012年3月下旬,一组“杜甫”很忙的图片走红网络,高中语文课本中仰天沉思的杜甫图像被网友加了几笔涂鸦,时而手持机枪,时而脚踏摩托,时而怀抱美女,时而挥刀切瓜,时而还在NBA打球,各种造型各种好笑,雷人姿势可谓应有尽有。笔者在此展示这一组图片中的两张。

“杜甫”很忙的背后反映的其实是“学生很忙”、“青年工作者很忙”。青少年学生和工作者在繁重的课业压力和工作压力下,不得不自娱自乐,借此来发泄自己心中的愤懑和压力。

青少年对他人的恶搞图片,其实隐含了一种发泄心理。 当代青少年大多是独生子女,成长在市场经济大环境下。相比过去,他们面临着学业、家庭、社会的多重压力,由此容易产生孤独感、挫败感和“郁闷”情结。在这种情结下,青少年对他人尤其是对名人和主流文化承认的人往往会产生抵触情绪。一个“恶搞”视频中这样写道:“这是一个社会发展、文凭满天飞的年代,其中又以本科文凭最为稀松平常,就连曾经踌躇满志的在校生们,现在也处于困惑与挣扎之中。”他们在这种困惑与挣扎之中找不到方向。然而,富于创意、幽默风趣的“恶搞”图片正好迎合了青少年的这种文化消费心理。不仅如此,恶搞图片相比于恶搞视频来说,不仅成本低廉,而且简单易操作,图片的恶搞给他们带来了集体的视觉狂欢,而他们在这种“集体狂欢”中享受到了“从日常焦虑的监狱中解放出来的快乐”。(8)

除了对他人的恶搞以外,青少年还非常热衷于对自己的恶搞。这充分体现了

处于特殊年龄段的青少年在面对流行文化时,总表现出自我突出和自我优先的心理趋势。试图尽可能地避免使自己与社会大多数人同流,尽力表现个人的特质和优越之处,显示自己的才能、智能以及处理事物的敏捷性,同时也显示自己的独特个性和情感。大学生恶搞自己的毕业照就是一个很好的例子。

美国著名心理学家马斯洛把人的需要分为生理、安全、归属与爱、尊重和自我实现五个层次。如今的大学生生长在改革开放的年代,他们富于理想,憧憬未来,尊重和自我实现的需要较强。所以,他们通过对自己的恶搞来达到一种吸引别人眼球的目的。这种恶搞一方面满足了“恶搞”者们寻求“标新立异”、搭车出名的心理诉求,另一方面也能使他们从同学、网友的认同和大量的点击率中获得一种成就心理。这在一定程度上满足了大学生们自我突出、自我实现的心理。

青年亚文化在历史上的每一个时代都客观存在,而在新媒体时代的青年亚文化相比于其他时代的表现形式更加多样化。虽说抵抗性和颠覆性是青年亚文化的主要特征,但从历史上来看,任何一个时代下的青年亚文化要么臣服于当时的主流文化,要么被当时的主流文化收编。所以,面对新媒体时代的青年亚文化,我们不能一味的抵制,适当加以引导,它就会为我们的主流文化产生不可估量的影响。

(作者系:德州学院文学与新闻传播学院)

【参考文献】

[1] 陶东风、胡疆锋.亚文化读本[M].北京大学出版社.2011 年版.第3页

[2]urdock, G. “Mass communications and construction of meaning’, in Armistead,

N. (ed., Reconstructing Social Psychology) ,Penguin Books: 213。

[3](加)马歇尔.麦克卢汉.理解媒介论人的延伸〔M〕.何道宽译.北京:商务印书馆, 2000,序言17。

[4]冯 溪、刘 伟.符号互动视野下的网络亚文化现象分析[J].陕西行政学院学报,2012(2).第124页。

[5]Stuart Hall,Tony Jefferson,eds,Resistance Through Ritual;Youth Subculture in Post—war Britain[M].London:Hutchinson,1976.147页

[6](英)安吉拉?默克罗比《后现代主义与大众文化》,田晓菲译,中央编译出版社,2001年1月,第190页。

[7]曾一果.抵抗与臣服----青年亚文化视角下的新媒体数字短片.国际新闻界.2009.02

[8]高宣扬.流行文化社会学[M].北京:中国人民大学出版社,2006,第368页。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!