摘要: 微博成为我国草根群体维权的新场域和新工具,并因其赋权能力被认为是改变社会的力量,在我国转型的社会语境中,众多拆迁维权户出现在微博中,希冀通过微博抗争来实现自身的诉求。本文通过对草根拆迁维权微博进行文本分析和深度访谈,解构我国当前草根微博维权的路径,即微博维权动机、自我身份构建、维权诉求、维权手段以及维权的效果,在复杂的权力关系下分析当前维权户在微博上遭遇的困境,并探究这种困境背后的赋权迷思。

关键词:草根微博 维权路径 赋权 困境

Abstract: Weibo, whose ability of empowerment has been thought to be great power to change current China, has been new filed and tool for grassroots to defend their rights. In the context of China’s transformation, a large number of relocated people appeared in Weibo for right-defense. By analyzing the texts of Weibos from relocated people and in-depth interviews, the article aims to deconstruct the path of right defense in grassroots Weibo, that is the motivation of defending rights in Weibo, how to construct their identity, demand of defending rights, the way to defend rights and its influence. Moreover, the article also analyzes the difficulties that relocatees confront in Weibo and figures out the myth of empowerment from Weibo.

Key words: Grassroots Weibo, Path of right defense, empowerment, difficulty

正文:

自从微博在中国兴起,尤其是当宜黄事件中钟如九利用微博维权成功后,微博的赋权能力不断地被神话化,公众生活在被夸大效果的拟态环境中,越来越多在网络线下维权的人开始转向利用微博进行诉求,希冀达到维权目标。然而利用微博维权成功的人只是冰山一角,大多数的人只是更换了一个维权的场域,没有获得实质性的成功。一部分人仍然在坚持着利用新技术的力量维权,而一部分人放弃或者“被放弃”。

本研究试图通过解构草根微博维权的路径以及探究草根微博维权困境,以期了解如下几个问题: 草根群体利用微博维权的路径是什么?草根微博维权的困境在哪里?微博赋权的背后蕴含着什么迷思?

一、文献综述

(一) 微博赋权

赋权(empowerment)概念于20世纪六七十年代在西方兴起,此一词被引入中国后有两种翻译方式,在社会工作研究中经常翻译为“增权”,在传播学的视域中较为常见的是“赋权”。二者从词义上来看也有着显著差异,增权是指在现有权力基础之上增加权力,而赋权更强调的是一个从无到有的过程,强调原本的“无权”到因赋予而“有权”。而关于empowerment这个词本身在西方语境下也没有统一的定义。

西方主要从个体和集体两个角度来讨论赋权,个体赋权更倾向于从心理学的角度研究,他们认为赋权是指个体获得或增强必要的内心元素,从而帮助他们达到目标(Y. Amichai-Hamburger,2008)[1],具体来说在指的是自我赋权或心理赋权,它整合了对个人控制力的认知,对生活的积极主动接近,以及对社会政治环境的批判性理解等意识( Zimmerman,1995)[2],这容易和心理学上的很多概念混淆,比如自我效能(Self-efficacy)、自我尊重(Self-esteem)等。

而从集体或者叫社区的层面来看,赋权是一个动态的、跨层次的、关系性的概念体系,是一个社会互动的过程[3]。福西特建立了一个情境-行动模型来解释社区视角来解释社区层面的赋权,认为赋权包括四个方面:个人经历和能力的提升,群体结构和能力的改善,环境支持和资源的增多以及社会阻碍减少[4](Fawcett etc.,1995)。

在不同的议题中赋权行为的不同导致了学者定义视角的区别,中国学者丁未认为西方的赋权有三个取向(丁未,2009):首先赋权的对象是给那些无权的人(powerless),也就是我们平时所说的弱势群体,包括一些少数群体、边缘群体等,她认为这种无权是一种主观感受,包括缺乏自信、自尊等;此外,赋权存在于交流和互动之中,小团体内的对话可以产生彼此的认同感以及和掌握自己的生活、促成社会情境变革的力量感;最后赋权理论具有强烈的实践导向,注重的是特定社会政策框架与弱势群体之间相互形塑的现实的作用与过程。

西方赋权理论注重内心角度的赋权,帮助弱势群体提升自尊、自信和自我效能,从而案主能够进行自我激励,达到自己的目标。在中国语境下,尤其是在传播学中探讨的赋权更多是从外在的角度出发,包括赋予资源、资格等从而享有权力来实现自己的目的。美国两位心理学家(Douglas D. Perkins, Marc A. Zimmerman)将赋权理论分为赋权过程(process)和赋权结果(outcome)两个方面,“过程”是赋权行动的具体展开,注重的是how;“结果”则是对赋权的操作化,用来测量赋权所带来的社会后果(consequences)[5]。这提供了一个非常好的研究视角,从赋权的过程可以窥视到弱势群体如何来利用增长的权力,而结果视角可以直视赋权的程度——仅仅是形式上的赋权还是实质上能够进行改变的权力。

自从新媒体在中国兴起,网络赋权的声音开始不绝于耳。微博的高交换率、强扩散性,使中国真正进入“大众麦克风”时代(李良荣,张盛,2012)[6]。由于每人都拥有了自己的麦克风,所以被赋予了话语权,很多学者认为网络的出现解构了话语权力中心,导致话语权的分散,普通网民都拥有了发表自己意见并且能够被听到的机会,话语权从精英垄断开始下放到草根手中。网络使少数人垄断信息和文化的圣人时代宣告结束了(李河,1997)[7]。而从维权的角度来看,李良荣等认为普通公民在维权抗争、监督政府、观点交流方面亦表现出巨大的活力。不仅可以“想说就说”,而且可以“想怎么说就怎么说”(李良荣,郑雯,2012)[8]。话语在新媒体上成为一种直接参与政治的力量,而这种话语权到底产生了怎样的影响?

(二)草根微博维权研究

微博是网络中的一种形式,微博赋权继承了很多网络赋权的特征。网络赋权的研究多使用个案分析的方法,而我国的赋权研究多选择一些曝光度很高,并且获得了从过程到结果皆成功的案例,比如说厦门PX事件、华南虎事件、宜黄拆迁事件等。也有的研究并不直接做案例分析,而是在论述中选择此类案例作为论据支撑。研究案例的选择决定我国赋权研究的整体倾向,即选择成功的、众人皆知的案例,论证的结果即是网络这种新媒体技术的成功赋权。然而这些事件仅占绝少部分且通过这些事件仅仅能够分析一种理想化状态的赋权过程,并不能揭示新媒体技术能够带来理想的赋权结果。

利用微博维权是网络线下维权战略的场域转移或延伸,从现实的物理场转移到虚拟的网络场,其共享了许多政治社会学的意义。有学者关注维权行为中社会资本,即如何整合现有的社会资源,从而构建起新的维权社会资本,也有关注维权过程中的博弈过程,此外还有关于维权困境的总结性探究。涉及的维权议题广泛,诸如劳工权利、土地纠纷、消费者维权、房屋拆迁等,其中拆迁问题维权引起较高的关注度,是较为典型和复杂的社会问题,本研究选择的案例集中于拆迁维权。

微博维权延续了网络维权的一些基本特点,我国网络维权的研究主要分为两大类,一类是进行商业上或者说是消费行为的维权,这类维权行为的诉求较为简单,主要是一种经济上权利的维护;另一类则是政治社会权力的维护,例如《网络传播与社会困难群体_肝胆相照_个案研究_陈红梅》、《新媒体赋权_理论建构与个案分析_以中国稀有血型群体网络自组织为例_丁未》等,在这类文章中涉及了较为复杂的政治过程,其诉求也不再单一,并且有可能因其历时性还有所改变或者丰富。

而直接针对微博维权的研究则非常少,一是由于微博出现的时间不长,二来这种微博维权模式的不明晰。第一类研究的是意见领袖的微博维权过程,比如《网络空间内意见领袖在消费者维权活动中的作用——以惠普“质量门”事件为例》,以及关于罗永浩和西门子之间的维权事件研究,但由于其意见领袖身份,不属于本文的研究范围;第二类选择曝光率较高的草根微博维权事件,也就是在一段时间内草根博主成为舆论焦点,最为典型的则是针对宜黄事件中钟如九的案例研究,诸如《微博传播影响公共事件走向的机制分析——以江西宜黄拆迁自焚事件为例》等文章都是这种高度曝光率的草根事件为研究对象,从而分析微博维权中的路径和机理;最后一类较关注一些不为人所知的草根微博维权现状,比如《网络集群的自组织特征_以_南京梧桐树事件_的微博维权为个案》,纯草根身份的微博维权研究数量非常少,然而这却是微博维权的真正主体群体,所以十分值得关注。

二、研究方法

本文综合使用文本分析和半结构化深度访谈的方法,选取了新浪微博上15个维权的草根微博,“草根”主要是指和主流、精英相对应的群体。这里所选的15个微博的博主都符合以上两种特点,并且其粉丝数量要么不超过1000人,其中有几个粉丝达到了数千人,但不是靠自己的社会资本所吸引,而是通过长期与其他微博互动等所建立起来的粉丝群,他们的关注人数与粉丝数很相当,从这一点上具有草根的特色。并且15位博主都是因拆迁而进行维权,为减少变量的干扰,所选择的研究对象也皆属于中小城市的居民。

文本分析选择15个博主的所有微博,最少的维权户微博数量为176条,最多的有15029条,以原创微博为主,此外还对所有博主最近20条以及初始20条微博(包括原创和转发),总计600条微博进行内容分析。笔者还对4位博主通过网络进行半结构化深度访谈。

三、草根微博维权的路径

本文将草根微博维权的路径分为微博维权动机、自我身份构建、维权诉求、维权手段以及维权的效果,其中维权的效果中体现出使用这种媒介维权的困境,所以放在第四部分探讨。

(一) 微博维权动机——传统诉求通道不畅

维权户在访谈中谈到由于传统的诉求通道——如上访、行政和法律诉讼、求助传统媒体等不畅通,自己只能寻求新渠道来表达自己的诉求。拆迁中涉及到复杂的利益关系,在地方上进行诉讼经常不被受理,而上访也总是被地方势力所阻挠,如常见的拦访现象,而求助媒体也时常遇到很多困难,如频发的维权导致单个事件的新闻价值不高,或者涉及到敏感事件进入了新闻的灰色和黑色地带,所以拆迁维权户只能转向新的场域和使用新的工具来维护自己的权利,部分人之前使用过博客,之后又拓展了微博,微博一方面充当了新兴维权工具,另一方面也成为了新的行动场域。

此外微博的自媒体特征,赋予了维权户自己设置议程的权力,并且能够自主决定发布的信息内容,从而在微博舆论场上发布在其他渠道中不能发布的内容,打开诉求的通路。并且这15个微博有14个的第一条发布的都是维权信息,说明他们申请微博的主要目的就是为了维权。

(二) 自我身份建构——五种身份框架

身份建构是进行社会动员的重要环节,曼纽尔·卡斯特认为在网络社会中“身份是人们意义的来源和基本体验,正是通过身份、社会行动者基于某种文化属性或者一组相关的文化属性来建构意义,身份优先于其他意义来源”[9],卡斯特提出了三种集体身份形式,分别是合法性身份(legitimizing identity),抗拒性身份(resistance identity)和规划性身份(project identity)。规划性身份是指社会行动者基于无论何种已在手的文化资源,建构某种新的身份以重新界定他们在社会中的位置,并借此寻求社会结构的整体性改变[10],这是维权者在微博上所建构的身份。

从权力与身份的关系来看, 社会身份存在于权力关系之中, 并通过权力关系而获得[11]。建构的身份也决定了以后社会行动中自己能够使用和动员的资源,身份本身也就是一种权力,所以拆迁维权户在微博上首先需要界定自己的身份。

从身份建构的形式来看,维权者在微博上可以通过取名、写简介、写标签的方式来完成基本的身份建构,此外维权者还可以发布微博分享与自我身份相符的经验和感受,从而建构、维系自己的身份。

从身份建构的类型和内容来看,主要有如下几个框架:1)真实性框架,在研究的15个微博中有13个在微博名称里都使用了自己的真实姓名,从而建构一种真实性和严肃性;2)受害者框架,在研究的15个微博中有14位选择了使用这种框架,他们在微博名称、简介或标签中直接表达了自己在拆迁中受到不公正待遇,如一位博主在简介中用醒目的黑框强调“强拆党绑架伤人软禁殴打肋骨骨折后掠夺霸占我数百万家产”;3)悲情主义框架,这一类框架强调除了拆迁不公以外,自己家里还承受着其他苦难,比如有人父亲或者母亲身患癌症,家中尚有幼子,自身也患有残疾;4)合法性框架,为了保证自己的生存和抗争空间,博主也建构了自身的合法性,强调自己是在合法维权;5)正义性框架,如一位博主所写的“拆迁维权,公平、公正的追求者。永不放弃心中的真理”,这不仅是针对自身的维权,而是追求一种公平和正义的行动。

通过身份的建构,一方面为自身的话语行动建构了合理性和合法性,一方面也使用受害者和悲情主义的框架,激起社会同情,帮助增强自己的行动和动员能力。

(三) 微博维权诉求——动态性和非直接利益相关性

维权户通过微博进行维权必定有自己的诉求,但是笔者在分析和访谈中发现这种诉求有两个特点:一是处于动态发展的,即他们初始微博的诉求与当前微博的诉求有很大的差别;二是使用微博维权的诉求不完全是针对自身议题的,他们也关注许多没有直接利益相关性的话题,所以说他们使用维权维权不单纯为了实现自身的权利维护,还有超越直接利益相关的诉求。

1. 微博维权诉求——覆盖议题广泛

在对15个微博所有原创微博的议题分析之后,发现微博维权户的诉求极其广泛,主要分为如下几类:1)具有直接利益相关性的拆迁维权,如非法强拆,拆迁补助不到位,人身安全受到威胁,拦截上访,分享在这些过程中自己的经验和感受等;2)对政府和司法揭黑,一般都集中于地方政府的揭黑现象,但也有部分对制度的评价;3)对国家层面的拥护和支持,以及分享国家的政策法规,使用国家层面的主流话语来表达自己的诉求,如《国土部急令严查强征强拆,防止粗暴压制群众》这类报告,还有一些主流学者的研究发现;4)理想主义的状态,如他们对公平、公正的畅想,还会发布一些清正、廉洁的英雄人物。

2. 微博诉求的动态性——直接利益相关到非直接利益相关

上述提到了广泛的诉求议题,但是这些诉求并不是一开始就完全出现在他们的微博中,而是处于一种变化的趋势。由于涉及到的文本数量巨大,有些博主的微博超过了1万条,于是笔者对15个微博分别抽取40条微博作为样本,分别为最新的20条和初始的20条微博,一共抽样600条微博进行内容分析,试图了解初始维权诉求与当前诉求的变化。

最大的一个诉求变化特点就是从直接利益相关变为非直接利益相关,起初20条微博中关注自身利益的微博全部都高于最新20条微博,初始微博中关注以维护自己权利为诉求的微博最多的有19条,而最新的里面最多仅为2条,大多数或者全部都不是在诉求自己的利益。

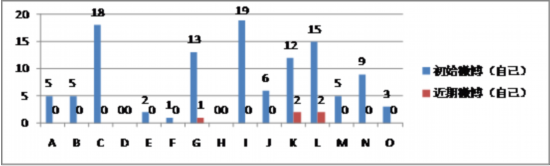

图一:初始微博和最新微博中诉求自身利益的微博数量对比

此外,甚至在最新的20条微博中属于拆迁诉求的微博数量也大大减少,在15个微博中有12个微博初始关注拆迁的数量更多,其余3个持平,说明在微博平台上大家的维权诉求都在不断地改变。那么在近期的微博中他们的诉求到底有哪些?一类是关注当前的社会热点现象,比如小学女生被校长性侵事件,于是很多博主纷纷在微博上转发评论,表达对少女迫害的反对,还有支援叶海燕的声音,还有反对延安城管的暴力执法;另一类则是日常的批判性话语,比如贪官被抓获判刑、劳教制度的不合理等;他们还与支援其他的维权现象,比如转发拐卖儿童的信息;最后他们使用国家话语来表达自己的诉求,比如国家要求反腐、廉洁等。

图二:初始微博和最新微博中关注拆迁诉求的微博数量对比

3. 理想主义的非功利性诉求

在访谈中维权户谈到利用微博维权并非仅仅是为了帮助实现自己的功利性诉求,诸如拆迁补偿,农田和宅基地补偿,或者是要求法律惩治拆迁中的不法行为。这些仅仅是诉求的一部分,他们还谈到通过微博,自身素养能够得到提高,因为微博平台上丰富的信息量,自己能够通过浏览信息、互动提高自己的法律意识,维权意识,如一位受访者谈到:维护自己的合法利益,应该成为每个人的生活的一部分,如果我们每个人都有维权的意识,那法治社会就会形成,所以说维权不是目标,是每个人生存的一种手段,以这种手段来创造美好的生活才是我们的目标。可见使用微博维权并不一定有完全的功利性目的。另一外受访者也谈到尽管自己通过微博维权没有获得实质性的回报,但是通过自己与他人的抗争,让后来的拆迁户获得了更好的待遇,这也算是利用这些工具维权的一个目标。

(四) 微博维权手段

微博上的抗争主要是通过话语,福柯的话语理论阐释中认为“话语乃权力的产物在话语的实践中潜隐着权力的运作, 因此, 话语蕴含着权力, 话语显现、释放并行使着权力, 话语即权力”[12]。所以维权户可以利用这种媒介技术赋予的权力发声,作为自己的维权手段。

1. 多媒体符号并用

微博的话语限制在140字以内,可以使用图片、表情符号、长微博、视频、链接等手段帮助实现行驶话语的权力。在研究的15个微博中,大多数都充分利用了这些形式,而并非简单地使用文字。

2. 形成松散的自组织

在微博上这些维权户并没有形成正式的组织,但是却在很多事件中体现出一定的自组织的性质。比如我访谈的一位拆迁户家里遇到了暴力执法,于是其他的人在微博上发布消息,用图片、视频资料进行佐证,并且会在微博上使用”@”功能引起其他的关注,大家都会不断地转发以引起更多的人关注。尽管他们没有一个正式的组织,但是由于他们相似的背景和遭遇,使得他们在微博上有松散的联盟,互相关注,并且经常会给予帮助,这种帮助不仅限于网络线上,并且会深入到现实中。比如我访谈的拆迁户遭遇到暴力时,还有微博上其他拆迁户从外地赶到如皋市进行支援。

3. 向名人、传统媒体、法律界人士、政务微博等求助

在突发事件发生时,他们除了会向自己的同盟求助以外,还会向微博上的其他人求助。比如最常见的则是名人,如于建嵘这种具有广泛社会影响力、并且关注社会民生的学者,或者是向传统媒体开通的微博求助,此外由于当前政府也逐渐开通政务微博,所以他们也逐渐开始向政务微博进行求助。不过最常见的还是向一直在关注和关心着他们的法律界人士求助,因为这样可以很容易得到反馈,并且得到实质性帮助的机会也较大。

4. 用抗争性较强的话语

在15个微博中他们所使用的话语的对抗性较强,特别是当自己如果刚遭受过暴力,言辞会更加的激烈,比如使用“血债要用血来还”这种抗争性很强的话语。经常出现对地方政府执法的质疑声,并且使用疑问和感叹的语气,也会选择一些较为激烈的词汇。

5. 转发为主,原创量较少

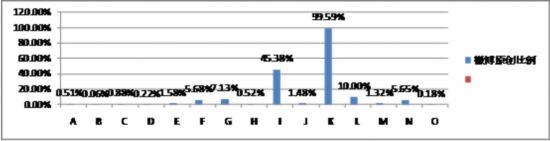

如下图所示,15个微博中的原创比例都十分之低,15个博主中有7个原创率低于1%,其余大多数在1%-10%之间,不过有一个博主几乎不转发别人的微博,几乎全部原创。但总的来说,维权户还是倾向于转发微博,而非原创写微博。

图三:15个博主的原创微博比例

四、草根微博维权的困境

从传统的维权领域转移到新兴的媒介场域进行维权,尽管场域内的权力关系有一定的变化,但是媒介场依旧处于大的社会背景中,尤其是在威权体制的政治制度下,微博场域也受到制度的管控,利用微博维权并不是脱离了社会语境的抗争行动,所以探讨草根微博维权的困境,一部分来自于新媒介技术本身的局限,另一部分也是社会语境限制的延伸。

(一) 短期自身利益维护不明显,而后来者有所受益

当前微博维权者中有部分维权已经超过十年,他们的维权行动中最大的问题则是自身利益难以得到维护,因为他们的拆迁以及宅基地被征用已经成为了历史遗留问题,所以一位访谈者谈到:晚于我们拆迁的通过我们的维权拆迁补偿有所提高的。所以说即使他们最大的困境还是自身利益没有办法得到合理维护。

(二) 拿着话语孤岛上的“麦克风”,缺乏话语“扩音器”

微博的高交换率、强扩散性,使中国真正进入“大众麦克风”时代[13]。从自媒体开始在中国出现到普及,人们便开始称赞自媒体的出现使得话语权分散,每个个体都拥有了麦克风,可以在自媒体上发出自己的声音。的确自媒体如微博的出现打破了话语权的垄断,但是这种“麦克风”的意义到底如何?

部分微博维权户发布微博的频率很高,但是其利用“麦克风”所发出的声音局限在自己的网络联盟中,大多数都是自己的维权同盟,其次有部分关注他们事件的网友。大多数的声音其实是在同盟的话语孤岛上回旋,能够听见声音的永远都是同样的一群人。尽管他们经常会向名人大V、媒体等求助,由于这些人的个人兴趣,以及过多地求助他们的信息,他们不可能会关注每一条信息,最终被他们挑选出的信息数量很少。所以说他们尽管拥有了麦克风,但是出于话语的孤岛上,他们的声音依旧难以被听到,他们还需要“扩音器”来让自己的声音被关注。

(三) 缺乏明确的维权指向,依赖对信息免疫的舆论

尽管中国政府当前意识到了新媒体的重要性,也开始不断地建立政务微博,根据研究报告显示截止2011 年10 月底11 月初,新浪政务微博总数已达17942 个,其中政府机构微博数有9681 个,公务人员微博数8261 个[14]。但是这些并非有效地民意诉求对象,因为当前政务微博的主要功能还是进行政府公关,并且以单方面发布消息为主,微博问政没有制度化的保障,所以微博维权户将信息对象主要指向自己的粉丝群,以及经常求助的名人和媒体等,希望通过他们的转发和评论能够带动舆论,从而给政府施压,媒体和学界经常提到“关注就是力量、围观改变中国[15]”。

然而中国的网络舆论却很不成熟,经常表现出非理性化(刘正荣,2007),民粹主义(李良荣,徐晓东,2012),网络暴力(彭兰,2009)等诸多特征,而我国的网络舆论场经常和传统媒体互动,进入舆论场的事件往往都具有新闻价值,如时效性、重要性、显著性、接近性及趣味性,而拆迁维权事件本身的过度曝光使得其重要性、显著性都大大降低,舆论开始产生了对此类信息的免疫力,进行“网络围观”的人数难以形成规模化的网络舆论,所以想要依靠舆论对政府施加压力也遇到了困境。

(四)草根维权微博用户组织化程度还比较低,多以单兵作战和游击战为主。

在观察的维权微博中,特别是相同维权议题的微博用户之间没有形成较为完善的网络。单兵作战不利的影响主要有:分散化的维权方式造成了维权话语的碎片化和重复化生产,弱化相同维权主题的影响力;维权资源得不到集约化的利用。如果形成完善的维权网络,不同维权者的资源互通有无,相互补充,同样可以发挥巨大的作用。

(五)微博揭黑威胁自身安全

由于传统诉求渠道不畅通,维权户没办法上诉、上访,于是只能通过将信息发布于微博中,但是由于微博是一个公共平台,广大网民能够看到信息,被揭黑对象也能获得信息,所以几位访谈者都因在微博上发布一些揭露对方的信息而招致暴力和监管,自身的安全也受到了威胁。

(六)处于网络管控的牢笼

政府试图在基础设施、服务与内容层面全面控制互联网[16],并且地方政府也通过技术手段或直接监视维权者的微博信息,直接管控他们的信息发布。维权者在访谈中提到他们发布的信息有时会被新浪微博给直接过滤,或事后删帖,要么地方政府直接监控他们在网上的言论,并会因为一些威胁性言论而去惩治维权户,所以说微博管控也阻碍了草根群众的微博维权行动。

五、总结——赋权的迷思

从草根微博在新兴媒介平台上的维权路径和困境来看,“微博”的确产生了一定的影响,比如自身公民意识的提高,促进积极地参与公民社会的建设,形成网络自组织,在社群内部建构自我身份,并通过互相帮助获得内心的慰藉,此外发布的信息引起了一定的社会关注。但是微博所赋予的权力起到的直接效果并不明显,甚至招致了人身威胁。微博赋权为何不能帮助实现维权的目标,这种赋权背后到底蕴含着怎样的迷思?

迷思(Myth)起源于古希腊,也可以叫做神话。而在现代学术意义上则源起人类学家列维·斯特劳斯(Levi-Strauss)。尼尔·波兹曼认为迷思性叙事“使得我们的劳动有意义,提升历史,解释现状,引领未来”(Postman,1996),而传播政治经学家文森特·莫斯可则回应说,创造迷思的才能“让我们付出代价,它怂恿我们用有关未来的迷思来避免当下的冲突,并创造出一种社会团结的虚假意识”(Mosco,2010)[17]。简单来说,迷思就是我们对于当前事物认识的不明白或者有误区的地方,或是将事物神话化。

(一) 基于社会结构的等级话语权

微博场域内的博主并非完全平等的,尽管大家都拥有同样的说话的权力,但是这种权力本身就建构于微博场域之外的社会结构和社会资本。但是社会阶层与话语权的分层也不一定完全对应,但是在研究中都显示社会底层人数处于话语阶层的边缘地带。掌握网络话语权较多的是中间阶层, 而产业工人、 农业劳动者等阶层掌握较少网络话语权(赵云泽,付冰清,2010)[18]。而在微博的研究中,有学者认为社会精英阶层凭借“身份标签”赢得稳定的、 较强的话语权力,社会弱势群体以“内容标签”拥有暂时性的、 聚合性的话语权力(申玲玲,2012)[19]。尽管社会弱势群体可以以内容标签赢得一时的注意力,但是能够获得这种权力的人数很少,此外暂时的权力由于其不稳定性也不能保证自己实现维权的目标。

所以说尽管微博赋予每个人话语权,但是这种话语权也是差序化格局的。没有影响力的话语权,更像是自己的喃喃自语,并不能产生实质性的影响。

(二)去中心化后的再中心化

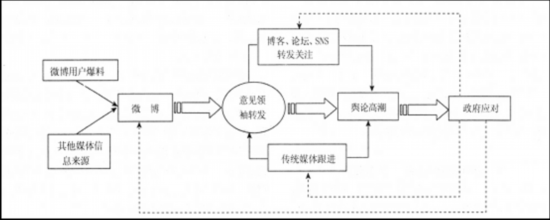

此外这种不平等的话语权也导致了不平等的机会,由于微博维权者希望能通过自身的话语推向舆论,然而舆论的形成在自身的资本基础上需要一定的机遇。如图三所示,一般舆论的形成都需要靠意见领袖作为话语中介,这就要保证话语如何被意见领袖听到,并且关注。导致了话语去中心化后的再中心化,话语平权仅仅是一个迷思。

图三:微博舆论的生成演变机制[20]

笔者研究的草根微博博主因微博这种新兴媒介的特性,试图通过转移维权场域、使用新的维权工具来实现自己的维权目标,但是在直接权利维护上却鲜有成效。首先必须要正确对待微博赋权的迷思,反对技术决定论的论调;其次要正视微博场域处在国家—社会的语境中,其依旧受到了各种权力关系的约束。微博可以成为一条维权的路径,但是目前依旧困难重重。

参考文献:

[1] Yair Amichai-Hamburger , Katelyn Y.A. McKenna ,Samuel-Azran Tal: E-empowerment: Empowerment by the Internet[J], Computers in Human Behavior ,24 (2008), 1776–1789

[2] ZIMMERMAN M A. Psychological Empowerment:Issues and Illustrations[J]. American Journal of Community Psychology,1995,23(5):581-599.

[3]陈树强:《增权: 社会工作理论与实践的新视角》[J],《社会学研究》, 2003年第5期,第70-83页

[4] Fawcett, S. B., Paine-Andrews, A. L., Francisco, V. T., Schultz, J. A., Richter, K. P., Lewis, R. K., Williams, E.L., Harris, K. J., Berkley, J. Y., Fisher, J. L., & Lopez, C. M. (1995). Using empowerment theory in collaborative partnerships for community health and development. American Journal of Community Psychology, 23, 677–697.

[5] 丁未:《新媒体与赋权一种实践性的社会研究》[J],《国际新闻界》,2009年10月,第76-81页

[6] 李良荣,张盛:《互联网与大众政治的勃兴——“新传播革命”研究之一》[J],《现代传播》,2012年3月,第29-31页

[7] 李河.《得乐园失乐园》[M].北京:中国人民大学出版社,1997年版50页

[8] 李良荣,郑雯.《 论新传播革命—“新传播革命”研究之二》[J],《现代传播》,2012年4月,第34-38,65页

[9] 张祺:《草根媒介:社会转型中的抗拒性身份建构——对贵州西部方言苗语影像的案例研究》[D],博士学位论文,中国社会科学院研究生院,2012年,转Manuel Castells(A), the power of identity(2nd edition), West Sussex: Wiley – Blackwell, 2010, p.3

[10]同上

[11] 项蕴华:《身份建构研究综述》[J],《社会科学研究》,2009年5月,第188-192页

[12]董志强:《话语权力与权力话语》[J],《人文杂志》,1999年4月,第142-147页

[13] 李良荣,张盛:《互联网与大众政治的勃兴——“新传播革命”研究之一》[J],《现代传播》,2012年3期,第29-31页

[14]上海交通大学舆情研究实验室:《2011 年中国政务微博报告》[J],《新闻界》,2012年5期,第47-54页

[15] 笑蜀:《关注就是力量 围观改变中国》[N],《南方周末》,2010年1月14日F29

[16] 胡泳:《众声喧哗——网络时代的个人表达与公共讨论》[M],广西:广西师范大学出版社,2008年9月,322页

[17] 李萌.《技术迷思与发展传播研究》[J],《国际新闻界》,2013年2月,第69-76页,转自文森特·莫斯可著,黄典林译.《数字化崇拜》,北京大学出版社,2010年

[18] 赵云泽,付冰清:《当下中国网络话语权的社会阶层结构分析》[J],《国际新闻界》,2010年5月,第63-70页

[19] 申玲玲:《失衡与流动: 微博构建的话语空间研究——基于对新浪微博的实证研究》[J],《国际新闻界》,2012年10月,第15-22页

[20] 谢耕耘,荣婷:《微博舆论生成演变机制和舆论引导策略》[J],《现代传播》,2011 年第5 期,第70-74页

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!