2012年度“人民網優秀論文獎”獲獎名單10月30日揭曉,廈門大學黃偉彬同學的論文《從“最美司機”看網絡環境下典型人物的傳播模式》獲得二等獎,以下是論文全文:

[摘要]從接住墜樓孩子的“最美媽媽”,到撞車之前推開學生的“最美教師”,再到救下落水兒童的“最美孕婦”……,在網民、政府和媒體之間都掀起了一陣最美的熱潮。發端於20世紀40年代的典型人物報道,通過塑造一個個典型人物,在價值觀導向、政治性宣傳方面發揮了巨大作用,成就了中國媒體特有的風景。而今天,這些最美人物成為了網絡環境下的典型人物,但同時也因網絡環境帶來了傳播模式上的不同。本文以“最美司機”吳斌為例,以人民網網站和人民網微博相關文章、評論為樣本,基於議程設置和框架分析理論,運用案例分析法、文獻分析法和內容分析法,探析在網絡環境下,特別是社會化媒體的作用下,最美司機是如何成為典型,起到什麼樣的傳播效果,形成了怎樣的傳播模式。

[關鍵詞] 最美司機﹔典型人物﹔人民網﹔

第一章:緒論

第一節:研究背景和意義

20世紀40年代轟轟烈烈的整風運動使得黨辦媒體向“群眾辦報”轉型,隨后以《解放日報》為代表,各媒體不斷推出先進人物通訊,塑造起一個個典型人物,取得了很好的政治宣傳和價值觀導向效果,成為中國媒體的一項基本報道形式。而在文革期間,神化的典型人物更顯示出魔彈論的力量。改革開放之后,雖然典型人物報道重回平民視角,但其傳播力已經日漸式微。

21世紀網絡迅速發展,特別是社會化媒體的廣泛觸覺,引發了全民記者的時代。在突發事件的場合,常常是網民發布第一消息。最美媽媽、最美教師、最美司機、最美爺爺、最美女孩……,一個個最美人物引起了廣泛關注,在網民、媒體和政府的共同推力下,成為網絡時代的典型人物,發揮了典型人物的價值觀導向的功能。本文試圖分析這個過程,了解其中的網民、政府和媒體的角色,以及整個傳播機制,總結典型人物傳播發展趨勢,提出在網絡環境下的應對策略。

第二節:研究問題和方法

1、研究問題:

(1)網絡環境下,最美司機是如何成為典型人物的?

(2)使用社會化媒體的網民對最美司機的典型人物報道有什麼樣的反饋?

(3)最美司機這個典型人物有著怎樣的傳播模式,呈現出什麼樣的發展趨勢?

2、研究方法 :

綜合運用案例分析法、內容分析法和文獻分析法。以吳斌為題名在人民網網

站 和人民網微博 進行搜索,以其相關文章、微博和評論為樣本,據此定性和定量分析。同時結合吳斌、最美司機的百度指數 ,了解其用戶關注度和媒體關注度,探究最美司機如何成為典型人物。對網民的微博評論進行編碼,以分析其反饋。查找二手資料,了解典型人物傳播模式的歷史概況,分析其中網民、政府和媒體的角色,以及呈現出的發展趨勢。

第二章:主要概念和理論框架

第一節:概念定義

1、典型:李良榮在關於典型和典型報道一文中,總結典型的三個特征:強調個性和共性的統一(是某一類型的代表,又有其自身的特點和個性)﹔強調歷史條件、客觀環境對典型的制約作用(從一個側面體現當時的時代精神)﹔強調讀者的主體意識對典型的制約作用(讀者的認同)。

2、典型人物報道:對一定時期一定范圍內涌現出的最突出或最具有代表性的人物進行的重點的集中的報道,通過對具有普遍意義的個別人物的剖析,彰顯普遍性的觀念和價值,用以指導工作、教化民眾。

3、傳播模式:模式是用圖像形式對某一事項或實體進行的一種有意簡化的描述。一個模式試圖表明任何結構或過程的主要組成部分以及這些部分之間的相互關系。

第二節:理論基礎

1、議程設置

馬克斯韋爾•麥庫姆斯認為:“某些話題或爭論的焦點,如果被大眾媒介強調,它們在公眾心目中的重要性、顯著性也會隨之增長。” 議題的顯要性是從媒介議程轉移到公眾議程。

2、框架理論

高夫曼在1974年《框架分析》中認為:“框架乃是在特定心理情境中,由一群語言學符號訊息所發展出來的經驗,人們借此建立了觀察事物的基本架構,用來處理和分析外在世界層出不窮的社會事件。”

臧國仁從三個層面上區分了框架的內在結構:(1)高層次結構,即有關新聞主題。(2)中層次結構,包括主要新聞事件的內容、整個新聞事件的進程、新聞事件的結果和影響、對新聞事件的評價和態度等。(3)在低層次結構,研究者關注的是新聞報道的語言和修辭,包括用什麼字眼來描述人物、用什麼語氣來敘述事件的過程。

第三節:文獻綜述

以“最美司機”為題名和關鍵詞在中國知網均無搜索結果。以“典型人物”為題名在中國知網搜索,共有文章599篇,主要涉及的內容有三個方面:一是對典型人物報道的歷史追溯,如《典型人物報道的歷史遷徙與發展邏輯》 一文,回顧了典型人物報道的萌芽、繁榮、畸變、回歸、革新等階段﹔ 二是典型人物的報道技巧:有實踐和學理這兩個角度,前者包括寫作的視角、細節的闡述、畫面語言的運用等,如《新時期典型人物報道的寫作方法》 后者包括從敘事學、文本分析、文化認同等角度,如《典型人物報道的敘事學分析》 。三是典型人物

的形象分析,更多的是對戲劇影像中典型人物的身份特征的分析,如《當代典型人物群像分析——以央視<感動中國>人物為例》 一文,分析典型人物的職業群像的建構方式以深入了解當代價值觀對典型人物的塑造。此外,也有部分文章專門關注網絡環境下的典型人物報道,但更多的是從微觀角度,分析網絡對典型人物報道所帶來的內容層面和報道技巧上的影響。如《論央視<新聞聯播>典型人物報道的創新》 一文就是從人物選擇、人物塑造、語言風格幾方面分析中央電視台在典型人物報道的創新。再如《典型人物的網絡報道路徑與效果》 一文指出典型人物報道引入網絡的互動性,提高了受眾的關注度、參與度和接受度。

現有的文獻更多的是從內容角度對典型人物報道的報道技巧方面的闡述,較少站在宏觀的傳播角度去思考網絡環境對典型人物傳播模式的影響,探索在典型人物報道中,因網絡在傳播內容和傳播渠道上的互動性、時效性所帶來的變化,以及在這個過程中,三類參與者——媒體(包括大眾媒體和社會化媒體)、政府和網民的角色。

第三章:正文

第一節:最美司機成為典型人物

1、社會化媒體成為最早的新聞來源:

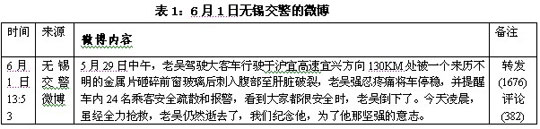

5月29日中午,吳斌在駕駛大客車時,被來歷不明的金屬片刺入腹部,在將車停穩后倒下。6月1日,林柯明以“無錫交警”的身份發出第一條微博。分析這條微博的評論數,發現在6月1日就掀起一股網民關注的小高潮。

2、最美司機引起大眾媒體的關注:

6月1日起,人民網網站就有發布相關消息,其他媒體也在跟進。媒體間議題的相似性和相關性,形成了“立體化”的宣傳效果。但綜觀6月1日至3日的人民網網站的新聞來源可知(如表2),在面對這一突發事件,其他傳統大眾媒體 ,特別是當地媒體,有更快的反應,在6月1日均陸陸續續有些報道,而人民網網站在當天僅有一篇新聞,且在這兩天更多的是轉載,原創性不足,直到6月3日,才開始有人民網浙江頻道記者的一些報道。但也算加入了第一波新聞潮。

人民網微博的第一條消息則是在6月2日,比人民網網站還慢。不是以微博的短而快為主要特征,反而只是網站文章進一步宣傳的工具。網絡的瞬間爆發力,更多的還是體現在個體使用者身上,而對於這種有媒體身份的微博或網站而言,其節奏還是不夠快,可能是因為既有機制的慣性以及地域條件的束縛。

可見,在突發事件中典型人物的發現,社會化媒體為最早的新聞源,這歸功於社會化媒體廣泛的觸角和便利及時的發布平台。傳統大眾媒體因其成熟的採編機制,以及當地媒體的地域便利,能夠迅速跟上。而人民網網站為追上時效,採用轉載的方式﹔但人民網微博更多是基於社會化網絡的大眾媒體,是充當網站新聞的“導語”,其互動性少,時效性弱,並沒有呈現社會化媒體的優勢特征。

3、最美司機成為典型人物:

本文結合框架理論——“低層次結構”這一概念,來分析中吳斌形象,即考察用什麼樣的詞匯來描述吳斌。綜觀人民網網站和微博上相關文章標題,發現用來描述吳斌的詞匯在不斷變化,包括:駕駛員、杭州客運司機、最美司機、英雄司機、好人吳斌、英雄丈夫、平民英雄等稱呼。隨時間變化從中性詞語到褒義詞語,且“最美司機”的使用頻率越來越多。

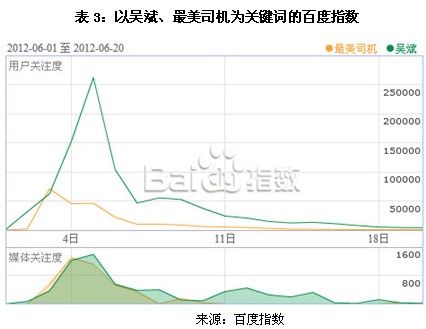

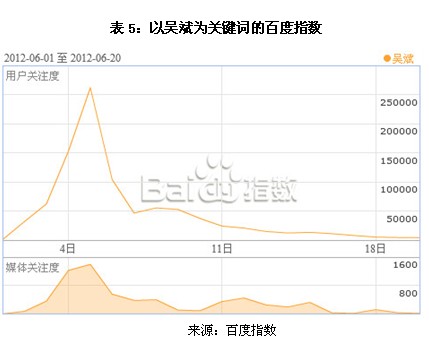

以最美司機為關鍵詞在百度指數裡搜索,發現在媒體關注度裡,這個詞匯的使用頻率基本與“吳斌”的使用頻率一致,都在4日到達高峰。“最美司機”成為吳斌的專屬詞匯,各媒體達成共識。“最美司機”的典型形象逐漸樹立起來。

4、在媒介和政府的共同推動下到達關注高峰

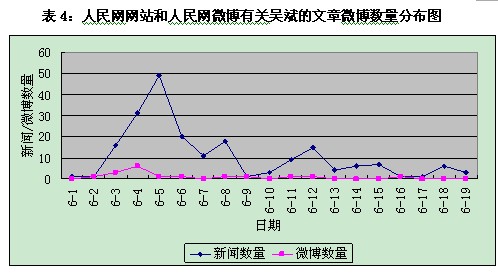

從數量看,人民網網站和人民網微博分別在6月4日和5日出現最高峰,兩者關注趨勢基本一致,但明顯人民網網站對此事件發稿量比較大,這是網站的海量特點。人民網微博更多的是一個輔助作用,是人民網網站文章的推廣者。

根據百度指數,搜索吳斌,發現不管是用戶關注度,還是媒體關注度,其高峰期均在6月5日。這更加充分說明了正是媒介的關注,集聚擴大了影響力,使用戶關注到達了高潮。媒介成功地設置了公眾想什麼。

且細看6月5日媒體關注高峰時人民網網站上的新聞內容,主要有兩大類:一是吳斌追悼會及各界感懷,二是各部門對吳斌的表彰。由此可見,形成媒體關注高潮有兩個原因:一是事件本身的發展進程,二是政府行為的介入,即政策議程的設置作用。一些相關的政府行為不僅為媒體增加新聞內容,同時也能引發更多網民的關注。媒體關注高峰的形成離不開政府的推動。

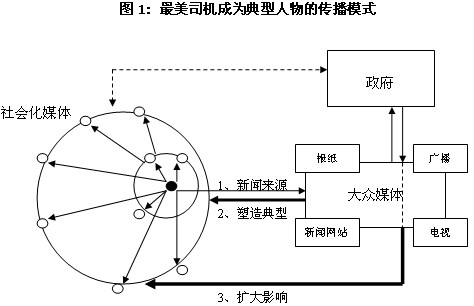

5、最美司機成為典型人物的傳播模式

綜上所述,最美司機成為典型人物有三個階段:

(1)發現:個體使用社會化媒體最早發現平凡人的不平凡事,引發其他社會化媒體使用者的關注熱潮﹔

(2)塑造:大眾傳媒跟進,塑造典型。各媒體形成集中式的“立體化”宣傳。

(3)擴散:政府介入,推動關注高峰的到來,進一步擴大典型人物的傳播。

第二節:社會化媒體使用者對最美司機這一典型人物報道的反饋

通過對人民網微博的有關吳斌微博的轉發和評論進行定性和定量的分析,以試圖了解網民對最美司機這一典型報道的反饋 。

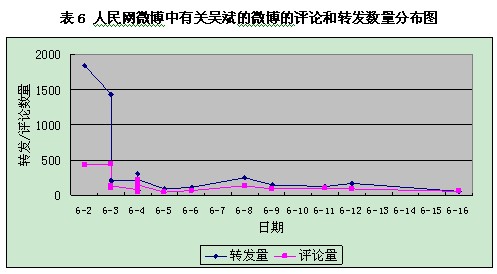

1、網民評論和轉發高潮

人民網微博,分別在6月2日、3日、4日和8日形成轉發和評論的高潮。這與人民網網站、用戶關注度的5日高潮不同。或換而言之,雖然6月5日是大眾媒介對於此事件的宣傳高潮,是大部分網民搜索量的高潮,但並不是使用社會化媒體的網民表達意見的高潮。

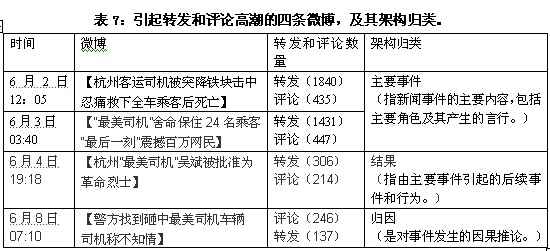

這可能是源於事件的不同發展階段所形成的微博內容差異,以及沉默的螺旋的影響。引起轉發和評論高潮的四條微博如下。本文運用框架理論中新聞架構的中層次(圖景)概念,來進行分類。

可見,事件的總述和原因的追究,以及官方行為的介入,較為能夠激起網民的轉發和評論。而其他信息更多的只是被瀏覽,大部分網民不予發表意見。

2、熱議微博的內容編碼及其結果

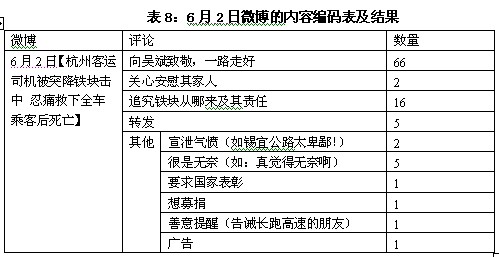

針對這四條被熱議的微博,因第一二條內容較為同質,故選取2日、4日、9日三條微博的前100條評論為樣本。依據窮盡性和互斥性原則,分別制作不同的編碼表,以每條評論作為一個內容分析單位,由本文作者分別進行編碼 。

6月2日的微博,從數量分布來看,向吳斌致敬佔大比重。從時間分布上來說,對於此事,大部分人的第一反應是致敬,而隨著時間越往后,意見越多元

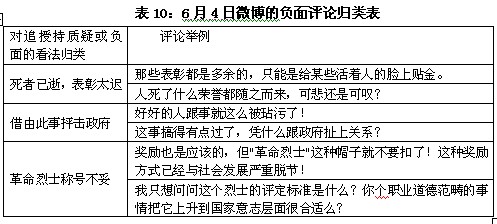

6月4日的微博,雖然仍有不少網民表示對吳斌的敬意,但更多的評論關注點在於追授吳斌為革命烈士,其中負面觀點佔更大比重,其內容主要有以下三類:

官方本意通過表彰吳斌來進一步宣傳其優秀品格,但在實際過程中反而引起反感。官方未介入之前,網民的關注點在於為吳斌的行為所感動,典型人物發揮其正向導向作用﹔官方介入后,不少網民關注於對政府冷嘲熱諷。原因有兩方面:一是在網絡上有些網民的宣泄需求,純粹為宣泄而表達,二是官方本身用“革命烈士”表彰吳斌確實有所不妥。官方的介入擴大了影響覆蓋面,但同時也招來一些非議。

同樣的,也有對政府表彰持正面態度的,甚至有網民自發出來辯解,如

“煎餅君愛發呆:回復@國安特批待注銷用戶:未來的事情先不說。就現在而言如果他妻子有在某些單位上班,至少有烈士家屬的名頭,領導多少都不會太難為她的。而且至少他們家庭享受烈士家庭照顧。這對於不幸的家庭是很重要的。我們都是逞口舌之快,真正重要的是他們接下來的日子好過一些,這就是最好的結果了。”從較為理智和客觀的角度來闡述榮譽稱號的現實意義,是謂理越辯越明。

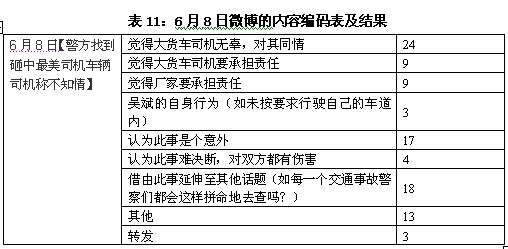

6月8日的微博評論更為多元化,各種角度的思考兼有,同時也顯示出網民更大的寬容度,甚至也有人提及“最美司機”吳斌也有存在過錯,是謂真相越辯越全。反映了最美司機雖被奉為典型,但沒有被神話,沒有被迷信。可見,網絡雖然使得任何人都有表達意見的權利,但網絡也有自我糾錯的功能。

第三節:典型人物傳播模式的歷史梳理

1、三種典型人物的傳播模式

本文從典型人物的產生、塑造和擴散的角度,對典型人物的傳播模式進行梳理。認為主要有三種類型:

在網絡興起之前,典型人物通常為基層支部、基層組織推選上來,獲得政治層面上的認可后,經由主流媒體進行集中關注,帶有明顯的價值觀烙印。官方設置議程,大眾媒介輔助推廣,受眾被動接收。自上而下官方設定。

典型人物傳播在網絡環境下,呈現新的傳播態勢。以2000年感動中國人物的評選為標志,典型人物的產生由組委會推選和網絡票選相結合,政府與媒體共同策劃大活動進行表彰。受眾有表達意見的平台,有一定的參與權。

在社會化媒體興起的時代,以2010年微博元年為標志。典型人物的最早發現者常是使用社會化媒體的網民,通過其他網民的轉發和評論形成第一小股熱潮,大眾媒體跟進,塑造成典型人物,政府跟進,擴散其影響力。

2、典型人物傳播的發展趨勢

綜觀以上三個階段:網民通過社會化媒體,其角色從終端被動接收者,變成推選典型人物的參與者,再到推選主體和傳播主體。且因社會化媒體的便利,在突發事件中,呈現高時效性。以往是通過報道技巧來平民化,現在是直接通過普通網民推選出典型人物來實現平民化。大眾媒體配合網民,跟隨社會化媒體關注的焦點,承擔起典型人物的塑造過程。而政府則從典型人物的設定者轉化為事后表彰者,一方面是在跟隨網民和媒體的關注焦點,另一方面也將關注推向新一輪的高潮。雖然典型人物的最早發現是社會化媒體的功勞,但隻要最終都有利於營造社會良好的道德風尚,都會得到媒體和政府的極力推動。似乎媒體和政府是跟隨者,但事實上依然引領著公眾朝著既定的目標前進。作為中國特色新聞事業“喉舌論”和“工具論”的具體實踐,典型人物的傳播正沿著平民化不斷彰顯和政治性逐漸隱藏的方向發展。

第四章:結論

媒體環境的變化影響了典型人物傳播模式的變化。從官方有目的設定,大眾媒體推廣,受眾被動接收﹔到個體在不經意間發現平凡人的不平凡舉動,使用社會化媒體迅速發布,經由大眾媒介和政府共同塑造成為典型人物。變化的是技術手段、是最早新聞源、是傳播的途徑、是反饋的方式,不變的是典型人物的價值觀導向和政治性宣傳的作用。但同時,也要看到網絡興起,特別是社會化媒體帶來的平民化趨勢和時效性要求。新的典型人物傳播模式,有更多的網民參與,有更多的意見表達,有更多的人際傳播,在越平民化的媒介環境下,公眾有更大的主動權,媒體和政府不能只是一味的堵截信息,或一味地盲目跟隨,而應學會使用更為隱性的傳播方式,思考更為合理地表彰政策,在順應潮流的同時,達到自己的傳播效果。

此外,本文也存在著一些不足。如選擇的吳斌案例是正面典型人物,較少考慮負面典型人物的塑造及傳播模式﹔所選取的樣本有限,隻選擇人民網網站和人民網微博的作為分析對象,難免忽視其他媒體的情況﹔以及沒能對網民的態度進行直接的調查﹔沒能從心理學角度對最美人物成為典型進行分析﹔這些在之后的研究中可以繼續探析。

參考文獻

﹝1﹞李良榮. 中國報紙的理論與實踐[M]. 上海:復旦大學出版社, 1992.8.

﹝2﹞聶茂, 張靜. 典型人物報道論[M]. 長沙:湖南人民出版社, 2008.10.

﹝3﹞丹尼斯•麥奎爾、斯文•溫德爾. 大眾傳播模式論[J]. 上海譯文出版社, 1985,2-3.

﹝4﹞丁淦林, 張國良. 現代大眾傳播學[J]. 四川人民出版社, 1998.5. 244.

﹝5﹞張洪忠. 大眾傳播學的議程設置理論與框架理論關系探討[J]. 新聞與傳播, 2002 (1):9.

﹝6﹞臧國仁. 新聞媒體與消息來源——媒介框架與真實建構之論述[M]. 台北:三民書局, 1999

﹝7﹞朱清河,林燕. 典型人物報道的歷史遷徙與發展邏輯[J].當代傳播, 2011(4): 104-107.

﹝8﹞石晶晶. 新時期典型人物報道的寫作方法[J]. 中國記者, 2010(9): 68-69.

﹝9﹞董丹. 典型人物報道的敘事學分析[J]. 新聞窗, 2010(2): 63-65.

﹝10﹞張舒,梁鑫. 當代典型人物群像分析——以央視《感動中國》人物為例[J].東南傳播,2009(7):99-101.

﹝11﹞王夏露. 論央視《新聞聯播》典型人物的創新[J]. 新聞世界, 2009(12): 64-65.

﹝12﹞何雲江. 典型人物的網絡報道路徑與效果[J]. 新聞窗, 2009(4): 79-80.

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間