2012年度“人民網優秀論文獎”獲獎名單10月30日揭曉,清華大學宋強同學的論文《新媒體環境下網絡“技術反哺”現象的研究》獲得一等獎,以下是論文全文:

摘要:隨著互聯網使用的不斷提高與網絡技術的快速發展,以電腦、移動終端、網絡為代表的信息技術和設備日益普及。思維活躍、對新鮮事物接受意願和接受能力都較強的青少年,日益成為技術接受和信息普及過程中的“主力軍”,因而出現了青少年對新技術的掌握勝於長輩的現象。因此關於網絡技術與知識的信息傳播流向也發生了與變化,即青少年可以反過來對長輩進行新事物和知識信息的傳播。這種現象即為以烏鴉反哺為類比的“技術反哺”現象。因此,研究旨在構建技術反哺的框架模型,探討青少年與長輩反哺參與意願、家庭關系類型、網絡素養、反哺行為四組變量與反哺效果之間的關系。

關鍵詞:技術反哺﹔網絡素養﹔關系模式﹔代際信息傳播

一、引言

隨著互聯網使用率的不斷提高與網絡技術的快速發展,以電腦、移動終端、網絡為代表的信息技術日益普及。根據2012年《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2011年 12月底,中國網民規模突破5億,達到5.13億,全年新增網民5580萬,中國手機網民規模達到 3.56億,較上年底增長 5285萬人。最新調查數據顯示,網民中30-39歲人群佔比明顯提升,較2010年底上升了2.3個百分點,達到25.7%﹔10-19歲、20-29歲網民比例與2010 年底相比基本保持穩定。與此同時,10-19歲、20-29歲年齡段人群的互聯網普及率在70%左右,牢牢佔據高位。思維活躍、對新鮮事物接受意願和接受能力都較強的青少年,日益成為技術接受和信息普及過程中的“主力軍”,因而出現了青少年對新技術的掌握勝於長輩的現象。多數成年人包括父母與老師對電腦及網絡知識和應用的水平總體上落后於青少年,這使得青少年與父輩交往的角色發生了轉變,傳統的父教子承、師傳生受的方法發生了極大變化(楊立、郜鍵,2002)。因此關於網絡技術與知識的信息傳播流向也發生了與變化,即青少年可以反過來對長輩進行新事物和知識信息的傳播。這種現象即為以烏鴉反哺為類比的“技術反哺”現象。

“反哺”一詞對於大多數人來說,是鮮少提及的書面用語,事實上,在媒體報道或青年人的生活感受中,都很容易看到晚輩教授長輩網絡知識的現象。網絡技術反哺是“文化反哺”現象的一種分支,究其根源仍舊是具有文化意義的一種技術傳播方式。文化反哺,又稱“反向社會化”,即傳統意義上處於受教育地位的人對施教者反過來施加影響,向他們傳授社會文化知識、價值觀念和行為規范的一種自下而上的社會化過程(周曉紅,1997)。周氏認為,親子間的“反向社會化”,源於晚輩對於新事物具有的敏銳性和易接受能力,以及較高的媒介信息獲取能力。這種“反向社會化”,一方面動搖了“長者為尊”的社會觀念,另一方面也提高了長輩對於社會變遷的順應能力。

隨著改革開放以來,社會經濟文化的急速變遷,新科學技術的進步、新價值觀念的涌入以及新生活事物的多元化,同樣造成了家庭環境中父輩權威的削弱化趨勢和代際觀念沖突的激烈化趨勢,也造成了傳統知識教育體系中“父輩教育者”與“晚輩被教育者”界限模糊甚至互換的現象。當然,代際觀念沖突僅僅是一種泛指,重在強調當前家庭角色發生的變遷,並不意味著在每一個家庭中“沖突”都是主流。相反,盡管在流行元素或婚姻觀念方面,代際之間可能有較大的差異,但是在對於新技術的認可程度上,他們卻較少的有差異,至少在網絡技術使用方面,作為長輩的一方心甘情願“拜”晚輩為師已經成為當前代際關系變遷中較為突出的方面。

文化反哺研究者較多基於經驗和觀察進行現象性描述,鮮有對反哺行為進行有效的實証測量。當前仍有很多尚未梳理和研究的空白點,如基於行為認知層面對“反哺意願”的研究,網絡技術反哺行為發起者的研究,網絡技術反哺借助媒體形式的研究,網絡技術反哺包含內容的梳理,以及網絡技術反哺可能給長輩造成的負面效果等。這些都是本研究要解決的內容。因此,研究旨在構建技術反哺的框架模型,探討反哺意願、關系類型、網絡技術素養、反哺行為四組變量與反哺效果之間的關系與理論依據。並基於研究思路提出研究問題:影響網絡技術反哺得以發生的因素及其內在關系如何,這些因素在何種程度上決定了網絡技術反哺行為的發生?

二、文獻綜述與核心觀念界定

“反哺”一詞,並未作為獨立概念見諸西方研究,較多的體現在對“晚輩向長輩傳遞知識和價值觀”這種現象社會學層面的闡釋。與之對應是大陸從家庭文化情景和青年學層面進行的研究,側重對社會轉型期家庭話語結構變化的考察。

西方關於反饋(Feedback)行為的研究指出,個體的行為不能與其文化意義分割開來(Earley,1997)。Ryan和Bartolucci(1986)在對衰老者通信困境研究的文獻基礎上,提出代際溝通對老年人具有重要的影響。年輕人在長輩面前盛氣凌人的表現將會降低年長者對交往的控制感,甚至會引起生理和心理的雙重衰退(Ryan, Hummert &Boich,1995)。有研究也指出,年齡和性格特點都是影響青少年與長輩進行溝通、合作,維持代際關系的重要因素(William, Lauri& Elizabeth,1996﹔Vangelisti,1992)。

在中國家庭文化情境中,“反哺”一般被認為是傳統文化價值觀念驅動下的“贍養”行為,與之相對的是基於西方平等理念下的父母撫育子女、子女撫育后代的“接力”模式(李銀河,1994)。基於傳統文化視角下對“反哺”行為的研究認為,網絡時代社會對青年文化的廣泛認同,意味著青年人在社會各層面的地位開始上升。“尊長”概念的含義發生變化:對長輩的“尊”,同“孝”越來越接近,而與“服從”越來越遠。(宋愛芬、史學武,2008)。基於上述文獻,本研究將“反哺”定義為:在人際地位中處於相對低層次的人對地位相對高層次的人進行的知識傳輸與技術指導。

在現實生活中,晚輩主要對長輩進行網絡知識傳輸和網絡技術指導,基於上述對“網絡技術”和“反哺”的定義,集合研究目的將“網絡技術反哺”定義為:人際地位中處於相對低層次的人對地位相對高層次的人進行的網絡知識傳輸、網絡技術指導。

本研究對網絡技術反哺的認識,集中於反哺意願、關系模式、網絡知識素養、反哺行為、反哺效果五個維度,認為網絡技術反哺是基於晚輩與長輩雙方意願指導下發生的行為,而技術反哺雙方的關系模式和網絡技術素養都是影響反哺行為的外部因素,因此在研究框架上借鑒理性行為理論(Theory of Reasoned Action)。

理性行為理論是Fishbein和Ajzen(1975)提出的解釋和預測個體行為的理論模型,理論認為個人態度和其所處的社會普遍性觀念是決定其價值觀念和行為意願的決定因素,而個人行為意願又決定其是否會採取某種特定行為。

本文根據對網絡技術反哺的認識,對理性行為理論模型進行擴充,構建了網絡技術反哺的理性行為模型。其中,反哺意願借鑒理性行為理論框架,對反哺行為中的個人行為態度和主觀規范進行考察。網絡素養的認知維度是是媒介素養,當前對於媒介素養的研究較多,也具有較為成熟的測量方式(Buckingham,2003﹔祝建華、譚躍,2002﹔劉佳,2006)。關系模式主要從家庭溝通方式(Family Communication Pattern)等概念出發,通過對反哺雙方(晚輩與長輩)的代際關系和溝通方式進行測量,將其作為一組外部變量考察其對技術反哺行為和結果的影響。反哺行為主要考察反哺的具體內容,反哺效果作為終極因變量,主要包含雙方反哺感受和反哺行為對長輩帶來的效果。

(一)反哺意願

理性行為模型中的行為意願主要受個人行為態度與主觀規范的影響,本研究在沿用其理論的同時,還將反哺意願進行了操作化的定義,即反哺參與意願。因此此處對於反哺意願的理論闡述,包括對個人行為態度、主觀規范的定義,同時包括對反哺參與意願的闡述。

1、個人行為態度

理性行為理論中的個人行為態度(Attitude)是指行為主體對於從事某一目標所持有的正面或負面的情感,它受對行為結果持有的信念(Behavior Belief)的影響。Davis等人(1989)在運用理性行為理論對用戶信息接受進行研究時,構建了技術接受模型(Technology Acceptance Model),認為影響個人對技術的接受態度源於兩個主要目的:感知的有用性(Perceived Usefulness)與感知的易用性(Perceived Ease of use),感知的有用性反映個人認為技術對當前狀況改善的有用程度,感知的易用性反映個人認為一項技術的容易操作程度。

個人行為態度影響反哺意向,在本研究圍繞反哺者(晚輩)建構的理性行為模型中,將行為態度的定義描述為:反哺者(晚輩)對“反哺”的感知態度,包括反哺行為的有用性、易用性,以及對反哺行為所持有的正面或負面的情感。

2、主觀規范

理性行為模型的主觀規范(Subject Norm)是指個人感知的周圍環境認為他是否應該執行某項行為的程度。本研究對主觀規范的理解,主要側重於調查對象對周圍環境的感知,比如對媒體在網絡技術反哺報道中所持態度的感知。因此,將網絡技術反哺行為中的主觀規范定義為:反哺者(晚輩)個人感知的周圍環境對其反哺行為所持有的態度。

3、反哺參與意願

反哺參與意願在認識層面的維度是行為意向(Behavioral Intentions)。行為意向的理論價值在於它非常接近行為本身,對行為具有很強的解釋力(Fishbein &Ajzen,1975)。因此,行為意向是影響行為發生的重要因素。理性行為理論中,行為意向主要受個人行為態度和主觀規范的影響。本研究所關注的反哺參與意願,是指反哺雙方的參與意願,包括晚輩是否有意願對長輩傳授知識、教授網絡技能,長輩是否有意願向晚輩學習網絡知識與網絡技能。

對於反哺對象(長輩)來說,反哺行為往往還會涉及到“面子”問題,其背后的理論支撐是“面子保全理論”(Face Saving Theory)。理論首先設定參與社交的都是典型人(Model Person),其具有的面子就是意欲在社會公眾面前賺取的個人形象,分為積極面子(Positive Face)和消極面子(Negative Face)(Brown& Levinson,1987)。因此,長輩的面子觀念和其涉及的長輩權威,可能會對反哺者(晚輩)的參與意向態度造成直接影響,同時也會對反哺效果造成影響。

此前對行為意向的研究,基於不同的研究目的有不同的側重點,但都對行為自主發起者(initiator)保持關注,原因在於行為發起者的個人意向會對行為有直接的影響。因此,本研究在探討反哺參與意願時,還會討論在網絡技術反哺行為中,具有信息優勢的一方——晚輩是否是反哺行為的自主發起者,其反哺參與意願是否會直接影響反哺行為與反哺效果。

(二)網絡素養

網絡素養,在認識層面上屬於媒介素養,是媒介素養的一種表現方式。20世紀30年代始於英國的“媒介素養”(Media Literacy)理念與教育實踐,至今已歷經數次轉移,從原始精英文化脈絡到強調對媒介質疑和批判,再拓展到公眾媒介參與的研究范式(周葆華,2008)。在具體研究中,量化研究者一般對媒介素養包含的認知、技能、參與三個基本維度進行選擇性考察,較多研究隻選擇認識和技能維度,近年來的研究逐漸重視對於參與行為的考察(劉佳,2006﹔陸曄、郭中實,2007﹔周葆華,2008)。

本研究對網絡技術反哺的考察,不可避免的涉及對網絡媒介使用情況的測量,將網絡素養定義為:反哺者對於網絡知識把握、網絡技能掌握、網絡信息獲取能力的程度。

(三)關系模式

本研究的第三個維度考察技術反哺發生環境內反哺雙方(晚輩與長輩)之間的關系模式。當前對於此類問題的研究多集中於對家庭內部溝通模式與親子關系的考察。關系模式是包含家庭對於親密性的信念、個性化、親情、外部因素以及家庭溝通方式的家庭認知框架,同樣包含遵循同樣價值觀和允許自我表達的信念(Koerner& Fitzpatrick,2002)。根據我國人口普查結果的研究顯示,家庭中的親子關系依然十分重要,以子女為核心的現象將更加突出(劉庚常等,2006)。

代際溝通方式與關系模式的形成有直接關系,眾多研究對此多有提及。Fitzpatrick和Ritchie(1994)建構的家庭溝通圖式(Family Communication Schemata)理論,是至今仍被研究家庭關系所廣泛使用的理論。理論包含兩個維度:關系定向和觀念定向,關系定向主要意味著父母威權對於晚輩服從所施加的影響,強調家庭中的服從關系﹔觀念定向意味著父母鼓勵晚輩自由表達思想與意見,強調家庭中的自由觀念。根據這兩個維度可以劃分為四種家庭關系類型:一致型(高關系、高觀念:有限制的自由表達,強調家庭內部的和諧)、保護型(高關系、低觀念:服從長輩,禁止自由表達)、多元型(低關系、高觀念:去長輩威權的自由表達)、放任型(低關系、低觀念:無長輩威權,但不鼓勵自由表達)。本研究借鑒該理論對家庭關系進行測量,考察家庭關系模式對於技術反哺行為與結果施加的影響。

基於上述論述,本研究對關系模式定義為:代際溝通中對於自由表達的觀念和對服從關系的態度所形成的關系類型。

(四)反哺行為

反哺行為指實際發生的晚輩對長輩進行知識傳輸、技術指導等具體行為。本研究對於反哺行為的認識主要集中於反哺內容,即反哺行為中晚輩對長輩進行傳輸知識、指導技術的具體內容。

隨著通訊技術的發展,通訊手段日益多樣化,因此並不是所有的技術反哺都發生在面對面(Face to Face)的情景裡,也可能通過遠距離的通訊傳輸手段實現。而對人際關系的研究中,探討傳播媒介使用的研究較少,尤其是衡量多媒體的研究(Harwood,2000)。因此反哺行為還涉及不同媒介信息傳輸方式的問題,其背后的理論為社會存在理論(Social Presence)。社會存在理論由Short、Williams和Christie(1976)提出,傳播媒介為信息雙方提供了參與傳播的心理存在感。而后續的研究指出,不同媒介形式傳遞的內容不同,面對面的交流往往會比通過電話交流和紙質媒介交流具有更明顯的“信息富足”狀態(Short et al.,1976﹔Daft& Lengel,1984﹔Rice, D’Ambra & More,1988)。因此本研究對於技術反哺行為的測量,除了對反哺內容的測量外,還涉及用何種媒介形式進行溝通的考察。

(五)反哺效果

效果是指某種行為所產生的結果。有研究指出,對於家庭生活而言,使用網絡對於參與者帶來的結果較多體現為正面效果,家庭情境下的網絡互動能夠讓作為晚輩的一方有更多參與感和快樂的體驗。而對於家庭中的老人而言,網絡帶來了更為容易和廉價的社會支持,含義在於網絡給予老人提供了一種較為容易掌握,而且成本較低的獲取社會信息、參與社會交往的手段(White et al. ,1999)。反哺效果作為本研究的因變量,是指反哺行為所產生的后果,包含心理感受效果和實際效果兩個維度,心理感受效果指反哺雙方(晚輩與長輩)在反哺行為發生后的情感感受,實際效果指反哺行為發生后,作為反哺對象一方的長輩,其實際網絡技術使用能力的提高程度。值得注意的是,網絡技術反哺的實際效果,並不一定就是正面效果,也可能存在有負面效果,比如長輩學會使用網絡后,較多的使用網絡娛樂而忽視了自身的身體健康。因此研究在進行測量時,還會考慮可能存在的負面效果。

需要說明的是,網絡技術反哺是一種互動行為,作為反哺者的晚輩在教授長輩網絡知識與技術的同時,自身的網絡素養可能也會有一定程度的改變,但是這並不是本研究主要考察的內容,因此不予呈現。

三、研究方法

(一)樣本

基於研究目的考慮,本研究的樣本選擇為年齡在18-30周歲的年輕人群體,對其進行調查並檢驗研究假設。但基於可操控時間與調查成本原因,本研究在實際操作採用的是方便樣本,通過互聯網進行問卷發放並回收。整個樣本調查於2012年6月上旬執行,通過對北京、武漢、天津、南京、西安幾個城市的大學生群體進行調查,共回收有效問卷152份。

(二)測量

本研究測量的變量分為三組:第一組是社會人口學變量(控制變量)﹔第二組是與網絡技術反哺概念相關的基礎性變量(自變量),包括反哺者(晚輩)的反哺意願、網絡素養、反哺雙方(晚輩與長輩)之間的關系模式、反哺內容﹔第三組為因變量,反哺效果,包括反哺感受和實際反哺效果。各變量的測量方式如下:

1、社會人口學變量

社會人口學變量的測量包括標准的“四重奏”變量,即被訪者的年齡、性別、受教育程度、收入狀況,這些測量指標能夠較為有效的反映被調查者的基本信息。本研究的調查對象是反哺行為中的晚輩,其收入狀況與本研究的關聯度不高,因此隻選取前3個指標。網絡技術反哺行為的發生,依賴於晚輩與長輩之間共同的作用,因此還應該有對反哺接受者——長輩社會人口學變量的測量,包括受教育程度、收入。

2、反哺意願

本研究的反哺意願是指反哺者(晚輩)在反哺行為中對“反哺”的感知及是否具有主動參與的態度,主要包括個人行為態度、主觀規范、反哺參與意願三個方面。本部分題項採用Likert量表測量(1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”)。

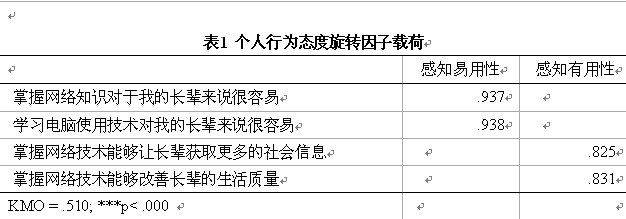

(1)個人行為態度

對“個人行為態度”的測量借鑒技術接受模型中“感知有用性”和“感知易用性”的概念設計了4個題項。通過對4個題項進行因子檢驗,驗証各題項之間具有可以接受的內部一致的可靠性,並且題項之間的結構清晰。

(2)主觀規范

基於理性行為模型的主觀規范是指個人對周圍環境的感知,本研究將其操作化定義為反哺者(晚輩)認為周圍環境對反哺行為所施加的情感態度。基於Crowne和Marlowe(1960)社會期望量表,根據研究實際情況進行了修改,編制了“主觀規范”的2個題項。其中第2個題項的措辭為“我周圍的人”,含義較為籠統,沒有具體細化到具體父母、老師、朋友等角色,關於主觀規范的研究指出,將周圍重要的人合起來的總體測量,和將具體角色分開測量的結果是高度相似的,因此互相之間是可以替代的,有很多研究已經証明了這一點,因此此處採用的是總體測量的措辭(晚輩指導長輩使用網絡的現象,媒體報道是持正面態度的﹔我周圍的人普遍支持我教授長輩網絡知識與技術)。本部分題項採用Likert量表(1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”)。

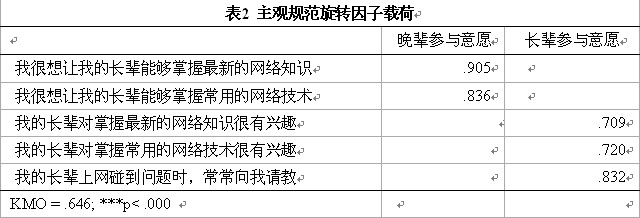

(3)反哺參與意願

根據上文對行為意向的分析,反哺參與意願的測量包括對反哺雙方參與意願的測量,研究自行編制了5個題項,分別是對反哺者(晚輩)參與意願的測量和對反哺對象(長輩)參與意願的測量。通過對5個題項進行因子檢驗,驗証各題項之間具有可以接受的內部一致的可靠性,並且題項之間的結構清晰。

同時,基於行為意向理論中自主發起者角色的理論內涵,探討網絡技術反哺中的觸發條件,即誰是反哺行為最初的發起者。用1個題項測量(一般來說,你指導長輩網絡技術,最初是由誰提議的?)。

3、網絡素養

網絡素養是對反哺者(晚輩)網絡知識把握程度、網絡技能掌握程度和網絡信息獲取能力的測量,本文假設具有良好網絡素養的反哺者(晚輩)能夠較好的開展反哺行為,並對反哺效果有較為正面的影響。研究借鑒韋路和張明新(2008)大學生網絡知識量表、祝建華(2002)互聯網使用技能(Online Skills)的測量指標以及江宇和羅愛萍(2010)網絡信息使用能力測量指標,根據研究目的編制了網絡素養測量指標,共8個題項,其中涉及對網絡知識把握程度、網絡技能掌握程度、操作設計能力的測量。本部分題項採用Likert量表(1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”)。通過對8個題項進行因子檢驗,驗証各題項之間具有合理的內部一致的可靠性,並且題項之間的結構清晰。

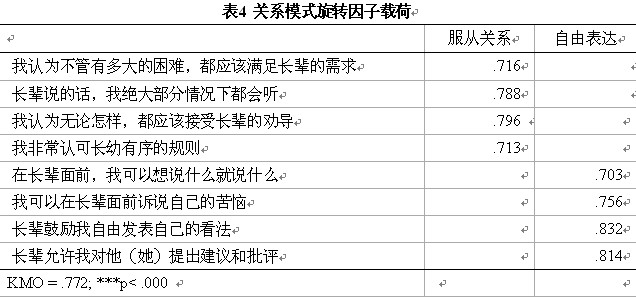

4、關系模式

對關系模式的測量,主要依照家庭溝通圖式理論,對晚輩與長輩交往環境中“服從關系”和“自由表達觀念”進行測量。高低兩種傾向的“服從關系”和高低兩種傾向的“自由表達觀念”組合,能夠劃分成四種關系模式:一致型、保護型、多元型、放任型,反映反哺行為發生的具體情境。對於關系模式的測量,由於涉及文化觀念下的社會交往禮儀與環境,因此採用的是符合大陸語境的測量指標,參考1991年費立鵬等人根據Moss(1974)編制的家庭環境量表(FES)修改后的大陸家庭環境量表(FES-CV)(汪向東、王希林、馬弘,1999)中的指標編而成。通過對8個題項進行因子檢驗,驗証各題項之間具有合理的內部一致的可靠性,並且題項之間的結構清晰。

5、反哺行為

反哺行為側重於對反哺行為中媒介形式使用和反哺內容的測量。對媒介形式使用的測量主要通過1個題項考察。對於反哺內容的測量根據中國互聯網信息中心(2012)對中國目前網絡、手機應用的分析,分為兩部分,分別是對“普及知識”、“傳授技能”的測量。分別以多選題的形式出現,採用勾選形式,每勾選一項記為1,沒有則記為0,對勾選總數進行累加,分數越高,反哺內容越豐富。需要強調的是,一位反哺者(晚輩)可能會教授多位長輩網絡知識和技能,此處對於反哺行為乃至反哺效果的測量,都是針對“主要反哺對象”的測量。

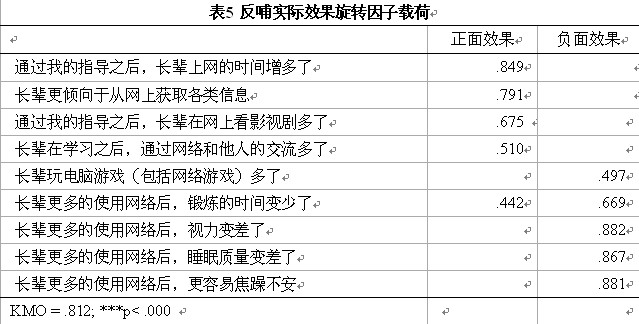

6、反哺效果

反哺效果是對反哺行為中雙方心理感受和長輩網絡技術使用能力提升程度的測量,包含心理感受效果和實際效果。研究根據前面討論,自行構建了測量指標。其中對於實際效果中正面效果的測量,參考中國互聯網信息中心(2012)對中國網民目前網絡、手機使用的具體行為,考察技術反哺中長輩上網時間以及信息獲取、上網娛樂、網絡制作、網絡溝通方面發生的變化。實際效果中的負面效果,則根據日常經驗,考察網絡使用對於年長者生理和心理可能造成的負面效果。指標採用Likert量表測量(1表示“非常不認同”,5表示“非常認同”)。

其中,對心理感受效果的測量包括3個題項,分別是對反哺者(晚輩)心理感受效果的測量(教授長輩網絡技術和知識,我很有成就感)和反哺對象(長輩)的測量(通過我的指導之后,長輩對網絡的陌生感消失﹔通過我的指導之后,長輩對數字產品更加喜愛)。

對實際效果的測量包括9個題項,包括對正面效果的測量和對負面效果的測量。通過對9個題項進行因子檢驗,驗証各題項之間具有合理的內部一致的可靠性,並且題項之間的結構清晰。

四、數據分析與研究發現

(一)網絡“技術反哺”現象基本發現

本研究收集的152份樣本中,有123名被者曾經指導過長輩網絡知識或網絡使用技術,佔據比例為80.92%,這與當前新媒體環境下家庭網絡硬件設備的普及和公眾對網絡信息獲取及網絡技術使用的普遍訴求聯系密切。

在“指導長輩網絡知識和技術,最初是由誰提議的”問題中,選擇“被指導的長輩”(n = 120, Freq. = 67, p = 54.5%)和“我自己”(Freq. = 43, p = 35.0%)的居多,其余選項均不足5%。由此說明,超過半數的網絡“技術反哺”由被指導的長輩主動提出,三分之一強的由晚輩主動提出,這或許與當下我國家庭環境中仍然存在的長輩權威性有關,在 超過半數的家庭中,隻有當長輩有網絡知識和技術上的需求並主動提出需要晚輩幫助時,反哺行為才得以發生。

在“主要教授網絡知識和網絡技術的長輩”問題中,選擇父母為主要反哺對象的佔絕對比例(n = 120, Freq. = 88, p = 71.5%),在“接受反哺的長輩受教育程度”問題中,大部分長輩的學歷都為初中(Freq. = 36, p = 29.3%)或高中(Freq. = 35, p = 28.5%),這些長輩的月平均收入較為集中的分布在1001-3000元(n = 117, Freq. = 61, p = 49.6%)和3001-5000元(Freq. = 37, p = 30.1%)。

在“教授長輩網絡知識和技術所使用的方式”問題中,絕大部分被調查者選擇“面對面交流”(n = 123, Freq. = 109, p = 88.6%)為主要方式﹔選擇“手機通話”(n = 100, Freq. = 53, p = 43.1%)和“網絡聊天”(Freq. = 26, p = 21.1%)為次要方式。這與前文中討論的“信息富足”現象有關,面對面交談是人際溝通中信息量最為富足的一種方式,而長輩尤其是老年人網絡使用,隻有面對面的交流,甚至是“手把手”的指導,才能起到較好的效果。

(二)網絡“技術反哺”主要內容

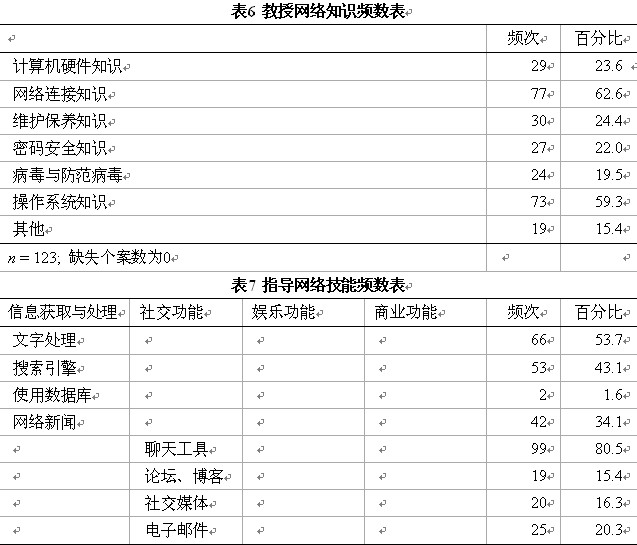

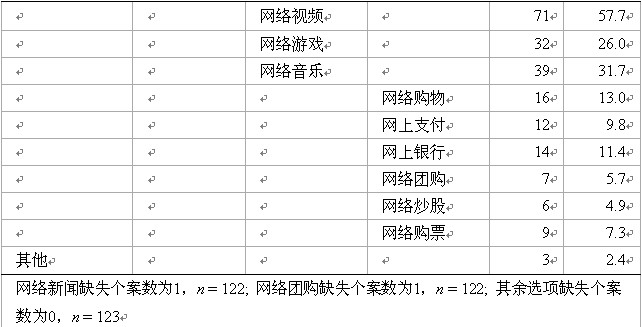

根據研究設計,網絡技術反哺的主要內容包括網絡知識的教授和網絡技能的指導,樣本數據分析結果如下:

從網絡知識傳授角度看,當前青少年對長輩的網絡“技術反哺”,主要以教授網絡連接知識和講解操作系統知識為主,而從網絡技能的指導程度分析,當前存在的網絡“技術反哺”主要分為三類,以文字處理、搜索引擎、網絡新聞為主的信息獲取與處理的指導,以即時聊天工具為代表的社交功能的指導,以網絡視頻、游戲、音樂為主的娛樂功能的指導。這反映出“技術反哺”中的一個顯著特點,即反哺內容的基礎性,由於長輩對於網絡使用基本表現在對信息的搜尋、對即時聊天的“偏愛”、對網絡娛樂功能的訴求上,而對當下新媒體環境中較為流行的社交化媒體、網絡購物缺乏興趣或信任感,因此導致“技術反哺”體現出整體性的基礎知識普及和技能指導。

(三)影響“技術反哺”參與意願的因素分析

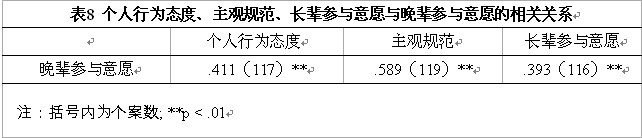

1、個人行為態度、主觀規范、長輩參與意願與晚輩參與意願有顯著正相關

根據本研究分析,被調查者即反哺行為中的晚輩(反哺者),其個人行為態度、主觀規范與其參與意願有顯著的相關關系,而長輩的參與意願也與晚輩參與意願有顯著的正相關關系。

在個人行為態度與晚輩參與意願的調查中,值得注意的一點是,有13.8%和3.3%的被調查者認為掌握網絡知識和網絡技能“對我的長輩來說比較困難”和“非常困難”,但是26.8%和36.6%的被調查者仍然選擇比較願意或非常意願“讓我的長輩能夠掌握最新的網絡知識”,28.5%和49.6%的被調查者比較願意或非常願意“讓我的長輩能夠掌握常用的網絡技術”。這說明雖然掌握網絡知識和技能對於當下年輕偏大的長輩們並不是一件很容易的事情,但是作為晚輩的年輕人仍然具有較為強烈的參與意願,要幫助長輩更好的接觸網絡,獲取更多的信息或跟上“時代潮流”,這一定程度上也說明,反哺行為是促進家庭和睦、代際關系優化的一種方式。

主觀規范與晚輩參與意願具有顯著的相關性,39.0%和29.3%的被調查者比較認同或非常認同當前媒體報道對於晚輩指導長輩使用網絡的現象持正面態度,30.1%和42.3%的被調查者認同“我周圍的人普遍支持我教授長輩網絡知識與技術”。這說明在整個網絡“技術反哺”的過程中,作為晚輩的一方對於周圍環境的感知較多的是正面感受,因此也促進了其指導長輩網絡知識和技能的參與意願。

長輩的反哺意願與晚輩的反哺意願之間具有顯著的相關性,根據研究調查顯示,27.6%和14.6%的晚輩認為,他的反哺對象(長輩)對掌握最新的網絡知識比較有興趣或非常感興趣﹔31.7%和20.3%的晚輩認為,長輩對掌握最新的網絡技能比較有興趣或非常感興趣﹔26.8%和35.0%的晚輩認為,當他的晚輩上網碰到問題是,會比較經常或非常經常的向晚輩請教。這說明長輩對於使用網絡、掌握網絡知識或技術的渴求,在一定程度上促進了晚輩參與到“反哺”中的意願。同時也可以看出在網絡使用上,當前長輩中普遍存在著“不恥下問”的現象,這與上述題項中,超過半數的長輩主動提出要晚輩指導其網絡使用是相互驗証的。此處調查還顯示,相比較於網絡知識的掌握,長輩對於網絡技能更感興趣一些,對於他們來說,網絡較多的是一種工具,掌握工具的使用要比掌握工具的原理更直觀有效,更能與自身的日常工作和生活結合起來。

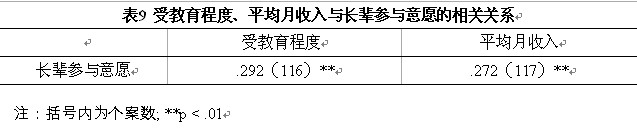

2、受教育程度、收入與長輩反哺意願有顯著正相關

數據分析顯示,長輩的受教育程度、平均月收入與其參與意願之間存在顯著的相關關系,而根據研究時對部分被調查者做的簡單訪談,同樣可以驗証。相比較受教育程度較低的長輩而言,受教育程度較高的長輩一般對於電腦、移動終端、互聯網等新興媒體距離感較小,而平均月收入可能會與軟硬件購買、日常使用電腦的頻次有關,較低平均月收入的長輩可能並不傾向於較多的使用新興媒體。

3、網絡素養對晚輩參與意願有顯著影響

根據網絡素養的調查題項,研究將網絡素養分成高低兩組,根據t-檢驗結果,晚輩網絡素養與晚輩參與意願之間存在顯著的相關性,網絡素養高的被調查者其反哺意願(M = 8.293, SD = 1.929)顯著的高於網絡素養低的被調查者(M = 6.7000, SD = 1.867), t(117) = -3.387, p(雙尾) < .01。這說明對於反哺者(晚輩)來說,網絡素養的確對其反哺意願有顯著影響,網絡素養高的人更願意教授長輩網絡知識和網絡技術。

4、關系模式對晚輩參與意願有顯著影響

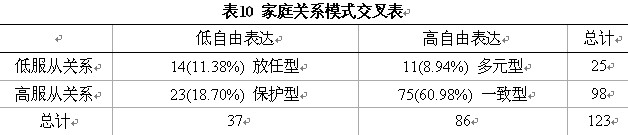

根據關系模式的測量題項,研究將影響關系模式的主要維度分為對“服從關系”的認同和對“自由表達”的認同。一個家庭中過於重視服從關系,則說明家庭中普遍存在著對長輩權威和長幼有序等觀念的認可,更傾向於父命難違的傳統式家庭﹔一個家庭中過於重視自由表達,則說明該家庭中普遍存在對於平等、自由的認可,更傾向於現代式的開放家庭。而兩者的結合則可以劃分為四種家庭關系類型:一致型(高服從關系、高自由表達:有限制的自由表達,強調家庭內部的和諧)、保護型(高服從關系、低自由表達:服從長輩,禁止自由表達)、多元型(低服從關系、高自由表達:去長輩威權的自由表達)、放任型(低服從關系、低自由表達:無長輩威權,但不鼓勵自由表達)。根據研究調查數據顯示,當前中國家庭仍然是較多的對長輩權威表示服從的家庭模式(79.7%),而一個有趣的發現是,當前有69.9%的家庭傾向於家庭中的自由表達。根據表10顯示,60.98%的家庭為一致型,既強調服從長輩的權威,又鼓勵家庭中的自由表達,既重視傳統的影響,又能夠接納開放自由的元素,形成“中國特色”的中國家庭模式。

通過四種家庭模式與晚輩反哺意願的ANOVA檢驗,測出家庭關系模式與晚輩反哺意願之間有較為顯著的效應,F(3.603) = 13.548, p< .05。“一致性”家庭關系模式與“放任型”之間的兩兩差異顯著(ps <.01),其余關系模式之間的差異不顯著。出現這種現象,顯然與一致型家庭模式本身的特殊性有關,在中國當下的家庭關系模式中,無論單純的重視自由表達還是過分的強調長輩的權威,都不能夠有效的影響晚輩的反哺意願,反而既重視長輩權威、同時鼓勵自由表達的家庭關系模式,對晚輩的反哺意願有顯著的影響。一方面,根據上述對“反哺提出者”的調查,較多的反哺首先由長輩主動提出,因此在重視長輩權威的一致型家庭中,晚輩較少的違背長輩的意願,因此呈現了較為明確的反哺參與意願﹔另一方面,在一致型家庭中,長輩具有較強的權威性,因此晚輩在代際地位中處於相對劣勢的一面,而與此同時一致型家庭中同樣重視的對自由觀念的表達,則給晚輩提供了一種提高自身人際地位的途徑,即反哺,因此在這種關系模式中,晚輩的反哺意願較為明顯。

(四)網絡“技術反哺”的反哺效果分析

1、晚輩反哺感受分析

根據數據分析的頻次統計,36.6%和29.3%的被調查者認為教授長輩網絡技術和知識,自身比較有成就感或非常有成就感,感受“一般”的比例為25.2%。總體看來,經過對長輩知識或技能的反哺,作為反哺者的晚輩一方往往都能夠因為教授了長輩知識和技能而感覺到內心愉悅,頗有成就。但是,仍有相當一部分的被調查者沒有明顯的負面或正面感受,這可能是因為該部分被調查者本身是因為長輩的主動要求才參與到反哺行為中,也可能是因為沒有給長輩帶來良好的指導效果而導致成就感的相對缺失。

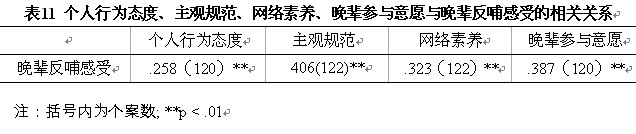

晚輩自身的個人行為態度、主觀規范、網絡素養、反哺參與意願與其反哺感受之間也存在顯著的相關關系(表11)。而根據四種家庭模式與晚輩反哺感受的ANOVA檢驗,測出家庭關系模式與晚輩反哺意願之間有較為顯著的效應,F(5.041) = 4.437, p< .01。除“一致性”家庭關系模式和“保護型”家庭關系模式、“多元型”與“放任型”之間的差異不顯著外,其余組之間的兩兩差異顯著(ps <.01)。

2、長輩反哺感受

根據數據分析的頻次統計,30.1%和22.0%的被調查認為通過自己的指導之后,長輩對於網絡的陌生感基本消失或者明顯消失,32.5%和14.6%的被調查認為通過自己的指導之后,長輩對於數字產品有較為明顯或非常明顯的進一步喜愛。數據統計同時顯示,超過三分之一的被調查認為,雖然經歷了晚輩的指導過程,長輩仍然沒有對網絡、數字產品有更為正面的反哺感受,這與長輩本身對於網絡的陌生感和自身的學習能力有關。

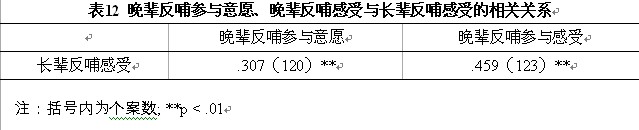

數據分析顯示,晚輩的反哺參與意願、晚輩的反哺感受與長輩的反哺感受存在顯著的正相關(表12)。顯然,反哺行為是一個互動過程,晚輩的參與表現會對長輩最終的反哺感受施加影響,晚輩具有較好的反哺參與意願,在反哺過程中對於長輩的態度和投入的程度都較好,因而長輩的反哺感受也較好,反之亦然﹔同樣,晚輩具備良好的反哺參與感受,必然是傳授了長輩知識或教會了長輩某些技能,或從中增強了與長輩的情感聯系,而這些無疑也是能夠增強長輩反哺感受的原因。

3、反哺效果探討

根據研究設計,反哺效果存在正面效果和負面效果,根據相關分析檢驗,長輩的反哺感受與正面效果之間存在顯著的正相關性,r = .607, p(雙尾) < .01,而與負面效果沒有顯著相關,p(雙尾) =.102。

通過反哺正面效果數據的頻數統計,59.8%的被調查認為其長輩在接受反哺后,上網的時間明顯增多﹔43.4%的被調查認為其長輩明顯更多的從網上獲取各類信息﹔50.0%的被調查者認為其長輩通過網絡和他人的交流明顯增多﹔54.1%的被調查者認為其長輩通過瀏覽視頻有了明顯的增多。總體來說,無論是通過信息獲取、社交還是娛樂,經過晚輩指導后的長輩,其自身對於網絡使用明顯增多。而對網絡反哺負面效果的數據分析顯示,技術反哺本身的負面效果倒不是很明顯,負面效果只是體現在反哺行為發生之后老年人獨立使用網絡的現象中。而這些負面效果的引發,很有可能是因為長輩與萬倍之間的交流日益稀少而導致長輩對於網絡的日益依賴。

五、結論與討論

通過對新媒體環境下網絡“技術反哺”現象的調查,本研究得出一些結論,這些結論並不能絕對完全涵蓋所有誘使“反哺”行為發生的要素,一些可能的隱藏著現象背后的影響因素可能沒有被完全挖掘。此外,基於現階段我國不同家庭環境所具有的特殊性,本研究並不能完全涵蓋所有個案,對特殊性的家庭情況也缺乏針對性的解釋,僅是從一般規律上探討幾種家庭關系模式與反哺行為發生的普遍性特點,探討其內在發生的與傳統相異的信息由晚輩向長輩流動的現象。

(一)信息主宰能力導致話語權力與代際關系變化

本研究通過調查發現,隨著網絡時代信息更新速度的加快、信息容量的幾何數級增長,利用現代化工具所獲得的信息比依靠經驗積累獲取的信息更加快捷、更低成本,而傳統“經驗積累性”的信息在社會現實中的統治力被弱化,這一定程度上造就了當前家庭環境或其他人家交往環境中長輩信息主宰能力的喪失,而更多的依靠社會地位和人生閱歷來彌補信息缺位導致的統治力下降,或選擇另一條道路,即以部分話語權力作為讓出代價,從晚輩身上學習信息獲取的“新能力”,本項研究中“更多是長輩首先提議學習網絡知識和技術,晚輩予以配合”的調查發現便是這種話語權力讓渡的証實。由此導致的一個現象是,話語主導權利發生了部分位移,轉移到了對於社會信息接收能力更加強大的年輕群體上去,但是這僅僅是一種信息主導的轉移,遠遠沒有突破中國傳統文化范式的“底線”,傳統意義上的長輩權威仍然存在,權力仍然掌握在作為家長的長輩手中,因而現今的代際關系發生了變化,較多的家庭環境既重視長輩權威的維護,卻又鼓勵晚輩自由意見的表達,既重視傳統文化中“父父子子”的儒禮精神,又能夠與時俱進的接受新鮮事物和觀念的融入。因此,研究認為,新媒體環境下的中國人際交往環境,更多的以包容性存在,而非之前過多討論的顛覆性。

(二)反哺成為縮小代際數字鴻溝,提升全民新媒體素養的路徑之一

人際地位相對較高而信息獲取能力相對不足的“長輩”們,通過權力讓渡而主動尋求網絡知識和技能學習的形式,和晚輩試圖通過指導方式讓長輩融入最“新”世界的方式,共同被本研究歸納入反哺的內涵之中。研究發現,反哺提供了一個讓長輩更深入了解網絡並使用學會使用網絡調節生活的機會,也讓長輩能夠更為全面的嘗試網絡使用中的信息獲取技能,社交功能、娛樂功能,部分長輩們從此還學會使用互聯網進行商業投資和銀行資金業務操作。誠然,在當前中老年長輩們掌握網絡知識和技術並不是很容易的前提下,反哺為縮小代際數字鴻溝、提升全民新媒體素養提供了一個路徑。經歷過晚輩指導的長輩,不管是在日常生活類信息或社會新聞的獲取上,還是在專業性較強的科學信息獲取上,都比不諳網絡的同齡群體有了更為直接的能力。因此,從某種程度上,反哺甚至可以成為提升全民科學素養、知識水平的路徑之一。

(三)代際信息傳播以基礎性知識普及為主

以網絡“技術反哺”為例的代際信息傳播,較多的以基礎性知識的普及為主,較少的涵蓋復雜的計算機使用技術,如數據庫操作,網絡編程等。這一方便源於青少年自身網絡素養的原因,較多的是對計算機軟件的操作而非設計、制作,另一方面也源於長輩自身的使用需求。當然,還有一個現實的原因在於:復雜的網絡技術使用對於長輩們是很難掌握的。總之,從網絡技能指導看,以文字處理、搜索引擎、網絡新聞為主的信息獲取與處理技能,以即時聊天工具為代表的社交類操作技能,以網絡視頻、游戲、音樂為主的娛樂類操作技能的為主,側重於對熱門、實用、基礎網絡技能的指導。而從網絡知識傳授看,反哺主要以基礎操作知識和網絡連接、密碼知識、維護知識為主,側重於對技能操作背后的知識普及。總體來說,代際信息傳播是較為基礎性和實用性的,很少有涉及對系統性理論知識和價值觀念的傳遞,因為系統理論知識並不符合“實用主義”的基本訴求,價值觀念的傳遞並不容易被維護長輩權威性的話語環境所接納,因為按照中國傳統話語的邏輯體系,長輩們“走過的橋”總是比晚輩“走過的路”還要多。

(四)代際信息傳播有利於強化情感聯系

本研究調查發現,掌握網絡知識和技能對於中老年人普遍存在著困難,但是作為晚輩的年輕人仍然有較多的主動參與者,希望通過指導長輩,使其利用計算機和網絡獲取更多的社會信息,乃至社會資源,這樣的反哺行為無疑是能夠強化代際情感聯系,促進家庭和睦的。2011年6月7日中國青少年研究中心曾經公布了一項歷時10年的中國少年兒童發展調查報告,報告中指出當前家庭日益小型化,文化反哺增強,平等成為親子之間的主旋律,但是同時指出,近四成父母很少和孩子溝通的現實。當前反哺行為中主要採取的“面對面交流”方式,不僅為反哺的順利開展提供了較為充分的條件,同時將晚輩和長輩放在同一時間同一地點的環境中做直接交流,這對換屆代際之間溝通不足的,強化感情聯絡是有極大好處的。

(五)警惕中老年人的網絡依賴

當下家庭日益小型化的社會現實和代價間溝通的缺失,容易使老年人感覺到孤獨寂寞,進而尋求精神依賴。正如時下流行的老年人群體“寵物依賴症”一般,探討網絡“技術反哺”的同時不容忽視的問題是老年人群體中可能出現或者誘發出現的“網絡依賴症”。本研究在調查中也對老年人使用網絡的負面效果做了調查,調查顯示,中老年長輩在接受反哺之后,對網絡游戲、視頻等技能的使用更加熟悉,有28.4%的被調查者認為長輩萬絡游戲的時間較為明顯的增多。這並不是一個好現象,中老年人長時間使用網絡,將消磨時光的娛樂工具變成了一種精神依賴工具后,指揮造成身體健康狀況的下降,甚至是既有疾病的惡化。而網絡“技術反哺”一個更為隱性的弊病是,反哺本是促進長輩網絡使用的手段,但反哺之后的代際溝通的繼續缺位無疑是給長輩打開了“潘多拉魔盒”,進而在長輩尤其是老年人長輩在現實生活中孤獨的同時滋生其網絡孤獨感。

參考文獻

Ajzen, I., &Fishbein, M.(2005). The influence of attitudes on behavior. In D. Albarrac?n, B. T. Johnson, & M. P. Zannaed, The handbook of attitudes. Mahwah, NJ: Erlbaum, 173-221

Beretvas, S. N., Meyers, J.L., &Leite, W.L.(2002). A reliability generalization study of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. Educational and Psychological Measurement, 62:570-589

Brown, P. ,&Levinson, S. (1987). Politeness:Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press

Buckingham, D. (2003). Media education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge:Polity Press

Cialdini, R. B., Kallgren, C. A., & Reno, R. R. (1991). A focus theory of normative conduct. Advances in Experimental Social Psychology, 24: 201-234

Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. Journal of Personality and Social Psychology, 58: 1015-1026

Daft, R., & Lengel, R. (1984). Information richness:A new approach to managerial behavior and organization design .Research in Organization Behavior, 6:191-233

Davis, F. D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of Computer technology; A comparison of two theoretical models. Management Science, 35:982-1003

Earley, P. C. (1997). Face, harmony and social structure. New York:Oxford University Press

Fishbein, M .,& Ajzen, I. (1975).Belief, Attitude, Intention, Behavior. Addision-Wesley, Reading: MA

Fitzpatrick, M.A., &Ritchie, L.D. (1994).Communication schemata within the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 3:275-301

Harwood, J. (2000).Communication media use in the grandparent-grandchild relationship. Journal of Communication, 50:23—56

Koerner, A.F., &Fitzpatrick, M.A. (2002).You never leave your family in a fight: The impact of family of origin on conflict-behavior in romantic relationships. Communication Studies, 53:234-251

Rice, R. E., D’ Ambra, J., &More, E. (1998).Cross-cultural comparison of organization media evaluation and choice . Journal of Communication, 3:3-26

Ryan, E.B., Giles, H. Bartolucci, G., & Henwood, K. (1986).Psycholinguistic and social psychological components of communication by and with the elderly. Language and Communication, 6:1-24

Ryan, E.B., Hummert, M.L., &Boich , L.L. (1995). Communication predicaments of aging: Patronizing behavior toward older adults. Journal of Language and Social Psychology,14:144-166

Short, J., Williams, E., & Christie, B . (1976). The social psychology of telecommunications. London:Wiley

Vangelisti, A.L. (1992). Older adolescents' of communication problems with their parents. Journal of Adolescent Research,7(3):382-402

William, G.G. &Lauri, A.J. & Elizabeth, C.H. (1996). Pereeiving interpersonal conflict and reacting to it: The case for agreeableness. Journal of Personality and Social Psychology, 70(4):820-835.

White, H., McConnell, E., Clipp, E., &Bynum, l. (1999). Surfing the net in later life:A review of the literature and pilot study of computer use and quality of life. Journal of Applied Gerontology, 18: 385-378

[美]M.米德著.周曉虹,周怡譯.文化與承諾.石家庄:河北人民出版社, 1987

劉庚常,孫奎利,張奎良.我國家庭關系的變動特點及其影響.東岳論叢, 2006(2):189-191

劉佳.上海大學生媒介素養調查報告.新聞記者, 2006(5):63-65

陸曄,郭中實.媒介素養的“賦權”作用:從人際溝通到媒介參與意向.新聞學研究, 2007(92):1-35

李銀河.生育與村落文化.北京: 中國社會科學出版社, 1994

江宇,羅愛萍.網絡技術反哺現象及其家庭影響因素探析.載於2009中國新媒體傳播學年會論文集.金兼斌編.北京:清華大學出版社, 2010(12):20-33

宋愛芬,史學武.后喻文化時代的社會條件與社會影響.新疆職業大學學報, 2008(12):39-41

宋吉鑫,王健,趙迎歡.網絡技術的倫理困境及社會建構.科學技術與辯証法, 2003(5):75-78

汪向東, 王希林, 馬弘著.心理衛生評定量表手冊.北京:中國心理衛生雜志社, 1999

韋路,張明新.網絡知識對網絡使用意向的影響:以大學生為例. 新聞與傳播研究, 2008(1):71-80

周葆華.從媒介使用到媒介參與:中國公眾媒介素養的基本現狀.載於中國傳播學評論.陸曄編.上海:復旦大學出版社, 2008(12):151-172

周曉紅著.現代社會心理學.上海:上海人民出版社, 1997

周曉紅.文化反哺:變遷社會中的親子傳承.社會學研究, 2000(2):51-66

祝建華,譚躍.港、京、穗三地互聯網使用技能之比較.傳媒透視, 2002(11):7-9

中國互聯網絡信息中心(CNNIC).中國互聯網絡發展統計報告. http://www.cnnic.cn/research/bgxz/tjbg/201201/P020120118512855484817.pdf .2012年1月.

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間