2012年度“人民網優秀論文獎”獲獎名單10月30日揭曉,南京大學何椿、王成同學的論文《關系性嵌入、使用方式與社交網站用戶線上社會資本獲得——基於南京大學學生SNS使用的分析》獲得一等獎,以下是論文全文:

摘要:為了更好地理解SNS使用對使用者社會資本的影響,本研究在SNS使用行為之外,引入了使用者在SNS網絡中的關系性嵌入一項進行測量,而在使用行為中,也包括使用強度和使用偏好兩個變量。研究結果顯示,弱聯系、強聯系與內、外社會資本均顯著相關,而福利偏好也與外部社會資本顯著相關。相比於SNS使用方式,SNS網絡的關系性嵌入對線上社會資本的獲得有更大的影響力。

關鍵詞:SNS,線上社會資本,關系性嵌入,

近些年,以校內網(2009年更名為“人人網”)為代表的SNS網站的迅猛發展,已有研究者開始關注SNS使用對於個人層面的影響(王楠,2009)。在網絡日益發達的今天,人們不再拘泥於匿名的虛擬社會,而是崇尚接近現實的人際關系社交網絡,SNS正是迎合了這一需求,幫助人們在網絡社會中尋找真實與信任(陳思雅,2010)。近些年來,SNS使用與社會資本的關系已經獲得了傳播學、社會學、心理學等學科的廣泛關注。相關研究也在不斷豐富。從研究SNS使用與孤獨感的關系(陰良,2010),到一些研究發現SNS使用有利於擴展社會資本(Ellison et al.,2007﹔劉靜、楊伯漵,2010),並結合近些年興起的社會網絡分析的研究方法,SNS的相關研究已經越來越豐富。不過,SNS使用與線上社會資本的關系一直不明晰,對於影響個體線上社會資本獲得的因素隨著研究的豐富也在不斷擴展。不僅是個體SNS使用的習慣,個體在社交網站網絡中的位置也在影響著個體的線上社會資本。從這一角度出發,本研究進行相關文獻搜索和問卷設計,來探究SNS使用方式、SNS網絡嵌入性與線上社會資本的關系。

一、文獻回顧

(一) SNS使用行為與社會資本

1、社會資本

格林·洛瑞(Glennloury)從社會結構資源對經濟活動影響的角度出發,提出了社會資本的概念。之后,布迪厄、科爾曼闡釋了社會資本的功能和實現過程,指出了個人所處的社會網絡對其社會資本的重要影響(Bourdieu,1986),而伯特拓展了社會資本的意涵,將之從個人層面推廣到組織層面,普特南更是將社會資本的重要意義推向了政治、社會領域(Burt,1992﹔Putnam,2001)。林南在總結前人研究成果的基礎上,提出了一個較為綜合、認同度較高的社會資本的概念——“社會資本是投資在社會關系中並希望在市場上得到回報的一種資源,是一種鑲嵌在社會結構之中並且可以通過有目的的行動來獲得或流動的資源”(林南,2001)。

普特南將社會資本劃分為兩種基本類型——內部社會資本和外部社會資本,前者指的是來自親密的人際關系的社會資本,如情感慰藉、健康救助和其他一些意義比較重大的幫助﹔后者指的是來自一些偶然認識的人和偶然關系的社會資本,如一些新鮮的觀點和多樣化的世界觀等(Putnam,2000)。普特南的這一發現豐富了社會資本理論的內涵,也為之后的研究提供了便利。

2、互聯網使用與社會資本

大量研究証實,互聯網使用能夠幫助使用者提高溝通能力、社會參與度、心理健康水平,

互聯網使用與社會資本之間存在著正相關關系(Ellison et al.,2007﹔Gross,2004﹔Hampton&Wellman,2000,2003﹔ Kraut et al.,2001﹔ Williams,2006)。

然而,許多研究者研究發現,互聯網使用與使用者人際關系和心理健康水平之間存在負相關的關系,特別是在年輕的使用群體中,這都會導致使用者可感知的社會資本水平的下降。在青少年群體中,過量的互聯網使用與感知的社會資本水平的下降和抑郁水平的提升相關(Subrahmanyam,2001),而與使用互聯網之前相比,過度使用互聯網會導致使用者感到被社會所孤立,並會減少與家人和親屬的交流(Brenner,1997)。互聯網對使用者社會資本的影響方式大致可以分為三類:互聯網使用轉化為社會資本、互聯網使用削弱社會資本、互聯網使用補充社會資本(Quan-Haase&Wellman,2004)。

總起來看,之前的研究都驗証了互聯網使用與使用者社會資本之間存在相關關系,但大致分為兩種觀點:互聯網降低了使用者的社會資本、互聯網有助於增加使用者的社會資本。從目前來看,多數研究趨向於認同互聯網使用對社會資本的積極作用,但互聯網對於社會資本的究竟存在著怎樣的影響,仍處於爭論之中。

3、SNS使用行為與社會資本

事實上,現在一般所謂的SNS,其含義已不僅僅依靠“熟人的熟人”所進行的社交網絡這個層面,甚至包括與不曾謀面的“陌生人”所建立起的社交網絡。依據“六度分隔”理論,以認識朋友的朋友為基礎,可以無限制地擴展自己的人脈。據此創立的面向社會性網絡的互聯網服務,便是通過“熟人的熟人”進行網絡社交拓展的實踐。

已有大量研究關注SNS使用與社會資本變化之間的關系。由於SNS能夠提供分類列表、相冊、與他人維持線上聯系等功能,因此社交網站上可能會出現新形式的社會資本和關系類型(Resnick,2001)。此外,社交網站能夠為用戶提供更多的弱聯系,並且能幫助使用者廉價並且便捷地維持這些弱聯系(Donath&Boyd,2004)。不少研究者達成共識:像Friendster和Facebook這樣的社交網站能夠不斷增強使用者的外部社會資本,因為社交網站可以幫助用戶創建並維系更大的、更廣泛的關系網絡,而在這些網絡中他們可以獲得潛在的資源支持。

在之前的研究中,學者對SNS使用行為的界定不盡相同。Ellison等人用Facebook使用強度以及使用Facebook建立新聯系還是維持原有聯系來測量Facebook使用行為(Ellison et al.,2011),而在他們的另一個研究中,Facebook使用行為的測量成了Facebook使用強度唱獨角戲(Ellison et al.,2007),但Ellison等人創制的Facebook使用強度的量表被廣泛地應用(Valenzuela,2009)。

在其他的研究中,有研究者把使用者的認知、態度,或是在線媒體的使用偏好作為測量使用行為的指標(Caplan,2007)。而在國內,也有不少學者採用使用偏好作為變量,但從具體的量表中我們發現,使用偏好的所指卻存有差異,歸納起來看,大概可以將其歸為兩類——“用不用”與“用什麼”,前者的相關研究包括對大學生網絡新聞使用偏好的研究(徐春林,2010)等,后者的相關研究較之前者更多,如對大學生虛擬社區使用的研究(崔妍,2001)、對網絡使用偏好與網絡成癮關系的研究(王文秀,2009)等,“用不用”側重的是使用者的認知層面,而“用什麼”與使用強度類似,仍側重考查使用行為層面。

綜上,對於SNS使用行為的測量,之前的研究或側重考查行為層面,或側重考查認知層面。之前有研究將SNS使用行為界定為兩個維度:SNS的使用強度和SNS的互動偏好(周玉黍,2009),由於在之前的實証研究中並沒有得出哪一種測量方法更准確或更穩定,因此這一測量方法能夠從行為和認知兩個層面來描述用戶的SNS使用行為,從而將研究引向全面和深入。

對互動偏好的研究始自Caplan的研究,周玉黍研究中對互動偏好的測量正是基於此研究。Caplan對互動偏好的測量是以他先前研究中中有問題的互聯網使用量表(GPIUS)裡的社會福利(Perceived social benefits)和社會控制(Perceived social control)為主,並添加其他幾個題項來進行的(Caplan,2002),“社會福利和社會控制可能是反映互動偏好的更廣泛、更深層次的因素”(Caplan,2003),而與周玉黍對互動偏好的測量相比,社會福利和社會控制能夠更直接地反映出使用者在認知層面對SNS的感受,又包含著線上和線下的對比,同時考慮到研究問題與研究情境的不同,本研究將採用社會福利和社會控制來測量SNS使用行為的認知層面。

社會福利和社會控制所包含的題項與使用偏好中的“用不用”非常類似,基於此,並為體現與互動偏好測量的差異,本研究將SNS使用行為界定為SNS使用強度(行為層面)和SNS使用偏好(認知層面)這兩個維度。

已有研究証實,Facebook使用強度與外部社會資本之間呈現顯著的相關關系,甚至在控制人口統計學特征、互聯網使用、心理健康水平等變量之后,這種關系仍然存在,而Facebook使用強度與內部社會資本之間的正相關關系同樣成立,但較之外部社會資本,這一正相關關系相對微弱(Ellison et al.,2007)。本研究中,國內的SNS網站與Facebook相比存在較大差異,諸如人人網等社交網站的使用者大多是將線下關系移植到線上,同時,國內社交網站的隱私設置等服務方式或許更有利於強關系的發展。因此,在我國的SNS發展現狀下,我們提出:

研究問題一:SNS使用強度與個體社會資本之間存在怎樣的預測關系?

假設1:使用強度越強,個體內部社會資本越高。

假設2:使用強度越強,個體外部社會資本越高。

周玉黍研究裡的互動偏好是一種認知上的個體差異,其特點是個體認為與線下的面對面的傳統社交方式相比,在線人際交往和人際關系會讓使用者感到更安全、更有效、更自信、更舒適,相比與線下的交往,線上的人際互動能夠提供諸多便利:能夠便利自我表露、能夠美化個人信息、能夠便利自己控制在他人心目中的形象(Caplan,2003)。可想而知,這些便利條件會有利於SNS使用者消除恐懼感和距離感,從而增加與陌生人之間的在線人際交往。

使用偏好使得用戶更鐘情於在線人際交往,這不僅會投射到與陌生人之間的交往中,與朋友、熟人的在線交往同樣會因此而增強。我們提出:

研究問題二:SNS使用偏好與個體社會資本之間存在怎樣的預測關系?

假設3:個體越偏向使用社交網站,其內部社會資本越高。

假設4:個體越偏向使用社交網站,其外部社會資本越高。

(二)網絡的關系性嵌入與社會資本

1、基於嵌入性思想的社會資本分析框架

嵌入性理論的提出源於20世紀50年代發生在人類學界的一場爭論——人類學者對經濟學理性經濟人假設的批判。80年代,面對經濟學和社會學在個體行動的出發點問題上的分歧,嵌入性理論讓人們相信,“經濟活動者的行為受到所處的社會網絡的影響,人的行動是在其嵌入的社會網絡中發生的”(蘭建平、苗文斌,2009),后來,這一理論被廣泛應用於經濟和社會領域。從20世紀80年代開始,社會資本理論成為了經濟研究的新范式和重要起點,研究者認為社會資本來自於組織或個人所處的社會網絡關系,以及在這種關系基礎上所形成的信任、互惠與合作(游家興、劉淳,2011)。

格蘭諾維特將嵌入劃分為關系性嵌入和結構性嵌入。前者主要強調網絡的關系特征,描述行動者之間的雙向關系,基本分為強連帶、弱連帶和無連帶,后者則主要強調網絡內主體的結構特征,注重研究網絡的整體性以及行動者在網絡中的功能。

“經濟行為嵌入於社會結構之中,而社會結構的核心是人們社會生活的社會網絡”(Granovetter,1985),嵌入性理論作為社會資本理論的重要理論基礎在社會學、經濟學研究中被廣泛地運用。“社會資本是投資在社會關系中並希望在市場上得到回報的一種資源,是一種鑲嵌在社會結構之中並且可以通過有目的的行動來獲得或流動的資源”(林南,2001),這就將社會資源理論和社會資本理論相結合,把社會資本定義為從社會關系網絡中所獲取的資源。

國內學者也將社會資本定義為社會網絡資源,指出社會資本蘊含在關系網絡之中,表現為通過關系網絡借用資源的能力(邊燕杰,2004﹔劉林平,2006)。而“社會資本的嵌入性”的觀點則認為有利於行動的社會關系和資源鑲嵌在具體的人際關系當中,如果不存在人際間的實際交往關系,有利於行動的社會資本將難以產生或隨之消失(郭毅,2003)。

我們可以看到,之前的大量有關社會資本的理論和研究都是以嵌入性思想作為基礎,並廣泛涉及到社會網絡結構、社會資源理論,但這些理論和研究多將視角集中於經濟、社會等宏觀和中觀領域,較少有學者採用嵌入性的理論探討微觀層面上的個體的社會資本變化情況。但在林南等人對社會資本的定義、以及大量嵌入性與企業社會資本關系的研究中,我們可以預測嵌入性對於個體社會資本的重要作用,隻有嵌入到社會網絡之中並加以工具化利用才能將社會資源轉化為社會資本。

2、關系性嵌入與社會資本

關系性嵌入的研究視角集中於基於互惠預期而發生的雙向關系,基本分為強連帶、弱連帶和無連帶,強連帶能夠產生信任,而弱連帶則在信息傳播方面具有優勢(Granovetter,1973), 而在中國的現實環境下,強連帶具有橋梁作用,而弱連帶隱藏著工具理性,此外,在使用人際關系的過程中,“嵌入”是存在差異的(劉巍,2010)。這些研究結果一方面說明了關系性嵌入能夠影響個人對其社會資源的開發和利用,這是與其社會資本相聯系的﹔另一方面也說明在不同的社會情境中會產生不同的研究結論,這也是我們研究關系性嵌入與社會資本關系的出發點之一。

關系性嵌入的內涵包括信任、優質信息共享與共同解決問題的安排(Uzzi,1997),在很多方面影響組織間的合作、資源的交換和組合、共享性知識的開發等,也更多地被應用到對企業組織、政府機構的資源優化配置、創新進步的研究之中。有研究發現,企業在全球制造網絡中的關系嵌入性對其技術創新績效有正向影響,這種影響是通過探索型學習的傳遞產生的(許冠南,2008)﹔通過關系性嵌入增強藥企與網絡成員間的強關系,能夠促進企業技術創新,並積累社會資本(吳曉波、韋影,2005)。相對來講,個人層面的社會學、管理學的研究中對關系性嵌入的使用並不多見。

傳統的線上、線下二元論的觀點,認為SNS實際上是使用者線下關系的線上反映,並將SNS的使用方式區隔為通過SNS與原有朋友保持聯系和與毫無線下聯系的陌生人建立線上關系,而在這兩種行為之中,前者更為常見(Ellison et al.,2007﹔Lample et al.,2006),這在Ellison的研究中體現為維持原有聯系和弱聯系(Ellison et al.,2011)。

互動頻率、親密程度、關系持續時間以及相互服務的內容,是衡量關系的聯系強弱的主要指標,個體間互動頻率越高、關系越密切、關系持續時間越長、互惠交換越多為強連帶,反之則為弱連帶(Granovetter,1973)。比較起來看,Ellison研究中的維持原有聯系,也即與原有線下密友的溝通行為與強連帶的特征基本相符,而弱聯系,也即與陌生人之間的溝通行為與弱連帶的特征基本相符。

但線上與線下並非完全對立的,除弱聯系和強聯系之外,還存在著一種“技術上可能實現但並沒有被激活的聯系”——潛在聯系,使用者可以借助SNS“熟人的熟人”的網絡,並通過主動的信息尋求行為,將這種潛在聯系轉化為弱聯系(Ellison,2011)。潛在聯系這一概念的引入,體現了SNS使用者的主動性,也動態地展現了SNS網絡中關系的發生和變化,據此,我們將使用弱聯系、強聯系和潛在聯系來測量使用者關系性嵌入的特征。

研究問題三:SNS網絡的關系性嵌入與個體社會資本之間存在怎樣的預測關系?

假設5:偏向拓展弱關系的個體,其內部社會資本越高。

假設6:偏向拓展弱關系的個體,其外部社會資本越高。

假設7:偏向維護強關系的個體,其內部社會資本越高。

假設8:偏向維護強關系的個體,其外部社會資本越高。

假設9:偏向尋找潛在關系的個體,其內部社會資本越高。

假設10:偏向尋找潛在關系的個體,其外部社會資本越高。

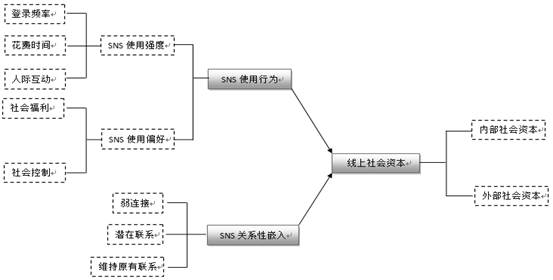

綜上所述,本文提出以下研究模型:

圖1:研究模型

二、研究方法

(一)樣本

本研究以問卷調查為主要的資料搜集手段。考慮到現實可行性與便利性問題,調查樣本選擇在南京大學仙林校區,這一校區為南京大學本科學生所在地。本研究採用隨機抽樣的方法,以宿舍樓為單位,將仙林5棟宿舍進行編號,按照宿舍編號進行隨機抽樣,通過隨機數生成器產生隨機數,然后對應產生宿舍編號。因本研究確定總樣本為600份,因此,每棟宿舍樓抽取30個宿舍。問卷調查在2011年12月19日到2011年12月26日間進行。問卷共發放600分,實際回收有效樣本433份,有效回收率:72.2%。其中,男性230份,佔53.1%﹔女性203份,佔46.9%。

(二)測量維度

1、社交網站的使用強度

這個測量維度包含6個測量社交網站使用的頻率、時間及其人際互動情況的項目:(a)在過去的一個星期中,您登錄SNS網站的頻率約為多少﹔(b)在過去的一個月內,平均而言,您每天在SNS網站的時間約為多少分鐘﹔(c)在過去的一個月中,平均而言,您在SNS網站中使用下列功能的頻率如何?(1)在SNS網站上發表日志,更新狀態﹔(2)在SNS網站中好友的個人主頁發布信息(如留言、評論)﹔(3)在SNS網站上給好友發送信息(如站內信等)﹔(4)在SNS網站上與好友共享視頻片段、圖片和文章﹔(5)在SNS網站上與好友玩游戲,如好友買賣、搶車位、開心農村等。7個項目都進行了標准化處理生成指標,並未對相關提項進行加權,Cronbach可信度測試的a值為0.753。

2、社交網站的使用偏好

這部分的各個題目都是基於Caplan(2003)所提出的量表,根據SNS使用情況進行調整,在本研究中,包括6個表述項目,分別從1(強烈反對)到5(強烈同意)變化,具體題項為:(a)在SNS網站上我能夠控制別人對我的感覺﹔(b)在SNS網站上我不需要擔心在與他人交流時被迫做出承諾﹔(c)當我在SNS網站上與朋友交流時,不必在意我的長相﹔(d)相比於線下面對面交流,在SNS網站上我能得到更好的對待﹔ (e) 相比於線下交往,在SNS網站上進行社會交往我更加自信﹔(f)相比於線下面對面交流,我感到在SNS網站上進行社會交往更安全。此6個題項組成的量表其Cronbach可信度測試的alpha值為0.809。

3、SNS網絡的關系性嵌入

關系性嵌入用來考察SNS網站中個人網絡的連接屬性,根據Ellison(2011)關於Facebook的研究,我們將SNS中的人際網絡關系分為弱連接、潛在連接和強連接,分別從1(非常不同意)到5(非常同意)變化,通過13個題項來進行測量。三種關系性嵌入的Cronbach可信度測試alpha值分別為:0.795、0.871、0.758。

4、線上社會資本

關於社會資本的測量有許多,根據此研究的目的,我們需要測量的是線上社會資本。因此,根據Dmitri Williams(2006)編織的線上社會資本測量量表,結合本研究實際情況進行細微更改,採取20個題項進行社會資本的測量,分別從1(強烈反對)到5(強烈同意)變化。其中,10個題項測量內部社會資本,10個題項測量外部社會資本。其中,內部社會資本的alpha值為0.656,外部社會資本的alpha值為0.850。

三、研究發現

(一)相關分析

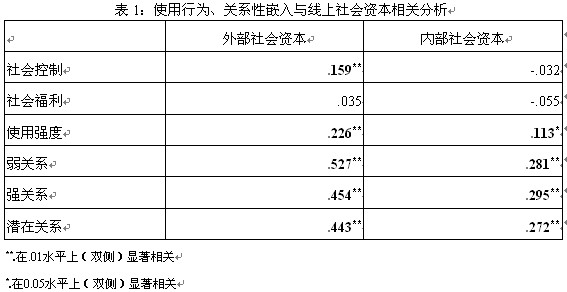

個體的SNS使用行為和個體在SNS網絡中的關系性嵌入與個體的線上社會資本是否相關?通過將使用強度、使用偏好、關系性嵌入與線上社會資本進行相關分析,得出以下結果:

由表1可以看出,外部社會資本與使用強度、關系性嵌入以及社會控制密切相關,在0.01水平上呈現顯著正相關。內部社會資本與關系性嵌入在0.01水平上呈現顯著相關,與使用強度在0.05水平上呈現顯著相關。社會福利一項與外部社會資本和內部社會資本的顯著性均不相關。可見,個體的SNS關系性嵌入、外顯的SNS使用強度以及內隱的SNS社會控制偏好對個體可感知的社會資本是有一定影響的。那麼,這些變量對線上外部社會資本和線上內部社會資本究竟存在怎樣的影響?影響有多大呢?下面就通過回歸分析的結果來進行探討。

(二)回歸分析

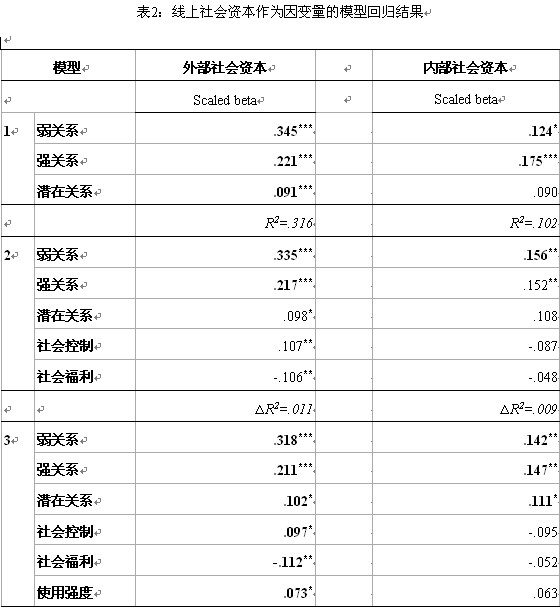

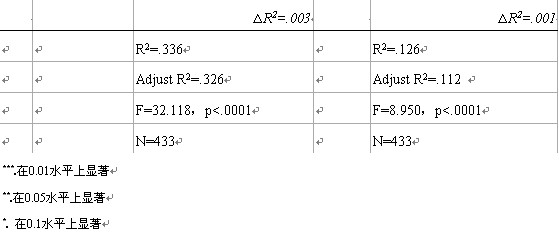

本文運用逐步分析的方法,依次將使用強度、使用偏好,3類關系性嵌入放入自變量中,分別以線上外部社會資本和線上內部社會資本為因變量放入回歸模型中,數據分析結果如下:

從表2的結果,我們可以發現,外部社會資本作為因變量,回歸方程解釋了總變異的33.6%,並且顯著性<0.000,達到了顯著水平,模型具有統計學意義。其中,關系性嵌入對外部社會資本的獲得影響最大。從表2我們可以看出,對於外部社會資本來說,當模型中加入使用偏好這一變量時,調整后的R方值增加了0.011,說明使用偏好對於個體可感知的外部社會資本的獲得是有影響的﹔當加入使用強度變量時,調整后的R方值增加了0.003,可見,在關系性嵌入和使用偏好的影響下,使用強度對於個體可感知的外部社會資本雖有影響,但非常小。對於線上內部社會資本來說,整個模型的解釋力度並不高,說明此研究所提出的影響個體可感知的內部社會資本的變量因素並不足以有力的解釋個體SNS使用對內部社會資本的影響。對照前文的假設,我們可以發現,對於研究問題一,使用強度與線上社會資本的關系:使用強度與線上外部社會資本的獲得呈現顯著正相關(.073, p≦0.1),假設1得到証明,使用強度與線上內部社會資本的獲得並不顯著,假設2未得到証明﹔對於研究問題二,使用偏好與線上社會資本的關系:使用偏好中,社會控制與線上外部資本的獲得呈現顯著正相關,社會福利與線上社會資本的獲得呈現顯著負相關,可見,使用偏好於外部社會資本的獲得是顯著相關的,但關系類型需要分別探究﹔使用偏好與內部社會資本的獲得相關但不顯著,假設4未証明﹔對於研究問題三,關系性嵌入與個體可感知的線上社會資本的關系,3種類型的關系性嵌入與外部社會資本均呈現顯著正相關,假設6、8、10得到証明,同樣,3種類型的關系性嵌入與內部社會資本也呈現顯著正相關,假設5、7、9得到証明。

四、結論與討論

(一)研究結論

本文基於一種動態的視角探討個體的SNS使用與線上社會資本的關系,我們認為,個體使用社交網站本身是一個動態的關系,一個個體最初只是在社交網站上尋找熟悉的朋友,后來到通過社交網站這一平台,找到與自己興趣愛好相一致的新朋友。也就是說,個體一方面通過SNS的使用維系原有的社會關系,而在這個維系過程中,通過信息分享與交流,也在不斷地獲取新的社會關系。因此,對於一個個體來說,其自身在SNS上的外顯的使用行為、內隱的使用偏好以及其在SNS網絡中實現關系性嵌入的方式隨時都在影響著其可感知的線上社會資本。通過前文的數據分析,我們能夠得到以下結論:

1、關系型嵌入對內、外部社會資本均有影響

從前文的分析來看,3種關系型嵌入類型與內、外部社會資本的獲得均緊密相關,並且顯著性明顯。在回歸模型中也可以看出,關系性嵌入變量對模型的解釋力度最大。由此看來,相比於使用強度與使用偏好,事實上,是個體在SNS網絡中的關系網絡影響著個體線上社會資本的獲得。結合現今熱門的社會網絡分析,我們可以發現從關系網絡角度入手研究社會資本與SNS的關系是十分必要的。本研究只是淺顯的分析了關系型嵌入與線上社會資本的關系,后續研究若進行深入分析是十分有意義的。

此外,分別看一下3種關系型嵌入的回歸分析結果能夠發現,在0.01水平上,隻有強關系和弱關系與外部社會資本的關系是顯著的,潛在聯系並不顯著。可見,強關系與弱關系對線上外部社會資本實現的影響是非常大的。這於之前研究中國人社會關系網絡的結論相類似,即對於中國人來說,並沒有顯著的潛在聯系,最明顯的聯系事實上隻有2種:強關系和弱關系。而對於線上社會資本的獲得來說,也主要依賴這兩種社會關系來獲得。

2、使用方式對線上社會資本的獲得影響有限

本研究的另一個發現在於,相比於關系性嵌入,使用方式對線上社會資本的獲得影響並非之前假設的那麼大。無論是使用強度還是使用偏好,均對個體可感知的外部社會資本有一定影響,但並不大﹔對於內部社會資本,二者均無顯著影響。其中,在使用偏好中,社會福利與外部社會資本呈現顯著負相關,可見,因為在線上相比在線下能夠獲得更多的福利而使用SNS並不能增加外部社會資本。由此看來,SNS的使用與日常人際交往並沒有太大的關系,但是否個體在SNS上的表現與在日常生活中的狀態是一致的呢?這還是需要研究的。

3、SNS使用有利於線上外部社會資本的獲得

本研究發現,相較於內部社會資本,SNS使用更有利於外部社會資本的獲得。一直以來,我們認為網絡讓世界變小了,人與人的關系更加密切了。本研究再次証明,SNS的使用擴展了個體的社會交往網絡,令人與人的連接更加便利。但本研究所提出的研究假設並不能有力的証明SNS使用對內部社會資本的獲得有巨大影響。可見,SNS使用與內部社會資本的關系還需要繼續深入探究。

(二)社交網站使用與線上社會資本

基於以上結論,較之前文的假設,我們能夠發現:對於個體來說,通過SNS的使用是可以豐富和擴展個體可感知的線上社會資本的。不過,哪些因素對於個體的線上社會資本有影響呢?僅僅通過測量個體使用SNS的頻率、時間和使用的內容並不能完全了解SNS的使用是如何影響個體的線上社會資本的獲得的。事實上,個體使用SNS是一個動態的過程,並且,隨著社交網站自身內容的不斷豐富完善,個體對其的涉入也越來越深,也就是說,社交網站已經逐漸成為人們生活的一個部分,此時,社交網站也就真正發揮著其信息分享和交友的功能。本研究是以個體的社交網站使用行為和個體在社交網站中的關系性嵌入為視角來進行研究的。對於使用行為這一項,我們不僅測量了個體外顯的使用行為,還測量了具有內隱性質的個體使用偏好。通過表2的分析結果我們能夠發現,社會福利一項對外部社會資本的影響雖然是顯著的,但是其影響是負向的。這就說明,個體在使用社交網站中社會福利偏好越高,其可感知的外部社會資本越低。社會福利這一項事實上測量的是個體線上線下交流的差別性,但我們能夠發現,雖然有些個體認為自身在網絡上能夠得到更好的對待,也因此更加喜歡使用互聯網,但這樣一種偏好心理事實上並不利於其社會資本的獲得。從這一角度來說,真正能夠通過使用社交網站豐富自身社會資本的個體是能夠將線上線下的資源有機整合起來的個體,這樣才能夠不斷完善自身的社會網絡,豐富自身社會資本。

其實,個體在社交網站上的主要活動就是一個分享的過程,一方面分享個體自身的信息、生活狀態等,一方面分享他人的信息、生活狀態等,在分享的過程中,存在著互動的因素在裡面。個體最初在社交網站上聯絡的網絡大多為線下認識的朋友,但是,隨著在網絡上分享信息的增多以及互動的增加,個體在社交網站中的關系網絡不知不覺地得到了擴展。不過,這一種擴展,歸根結底仍舊是個體自主的行為。因此,我們能夠發現,個體在社交網站中通過關注和拒絕關注來擴展自己的關系網絡。社交網站上的關系類型分為3種:強關系、弱關系和介於強關系和弱關系之間的潛在關系。Ellison的研究發現了個體尋求潛在關系對社會資本擴展的影響。不過,本研究的結論與Ellison的研究結論相悖。相比於潛在關系,在本研究中,強關系和弱關系對個體可感知的社會資本增加的影響更顯著。由此,我們也能夠看出,似乎對於中國人來說,並沒有十分明確的潛在關系的概念。即使擴展到互聯網中,個體對自身社會關系分類也僅局限於強關系和弱關系兩類。這與一直以來的社會環境是相關的。對於中國人來說,當為了獲得某一信息而尋求他人的幫助時,在內心事實上已經將其定義為一種強關系的類型。但對於另一種情況,他人向個體尋求幫助時,這種關系往往會被個體定義為弱關系,也就是說,這層聯系雖然建立,但並沒有深入發展的可能性。因此,個體對於社交網站中他人的交友請求,往往首先會關注的是自身與他人中間有多少個共同好友,而並不是基於他人本身的身份和地位來進行關注或拒絕的選擇。同時,個體主動擴展好友的情況也常常是發現了曾經的好友而去關注對方,而這曾經的好友必然是線下認識的朋友,因為興趣愛好而主動去關注的好友並不被個體列為潛在關系類型的朋友,而只是弱關系類型。可見,按照Ellison的分類來看,這3種類型並不一定完全存在與中國社會中。對於社會關系,中國的社會情況會令這個分類更加復雜,在互聯網越來越發達的背景下,個體的社會關系網絡會有怎樣的變化?對於傳統的社會關系類型有怎樣的影響?這些都是十分值得研究的。從本研究中,我們可以發現,若從強關系、潛在關系和弱關系的角度來進行分類,對於個體來說,在社交網站上更多的是通過拓展強關系和弱關系來豐富自身可感知的線上社會資本。

此外,本研究模型對於內部社會資本的解釋力度非常小,僅有關系性嵌入部分的影響是顯著的,不過,這並不能說明社交網站的使用對個體可感知的內部社會資本沒有影響,而是需要反思,是否本研究所測量的使用行為和關系性嵌入這些變量因素並不足以預測個體社交網站使用對內部社會資本的影響。那麼,究竟是什麼樣的因素影響著個體可感知的線上內部社會資本呢?這是需要繼續探究的。

綜上所述,本研究從SNS使用方式和SNS網絡的關系性嵌入角度來探究SNS使用與線上社會資本的關系。研究發現,SNS網絡的關系性嵌入對與個體線上社會資本的獲得具有十分明顯的影響。同時,研究還發現,與國外的研究不同,即使是線上社會網絡,個體對社會資本有影響的關系性嵌入主要仍集中於強關系和弱關系,潛在聯系雖有影響,但影響不大。此外,結構性嵌入與社會資本的關系以及SNS使用與內部社會資本的關系還需要繼續深入探究。而個體的性格特征與社交網站的使用也是十分值得研究的領域。

參考文獻:

中文:

1、邊燕杰,城市居民社會資本的來源及作用:網絡觀點與調查發現,中國社會科學,2004(3),136-147﹔

2、陳思雅,SNS的使用對社會資本的改變,華中科技大學碩士論文,2010﹔

3、崔研,大學生社會支持與自尊:虛擬社區使用偏好的調節作用,山西大學碩士學位論文,2011﹔

4、郭毅等,人際關系互動與社會結構網絡化——社會資本理論的建構基礎,社會科學,2003(8),64-74﹔

5、蘭建平、苗文斌,嵌入性理論研究綜述,技術經濟,2009(1),104-108﹔

6、[美]林南,社會資本:爭鳴的范式和實証的檢驗[J].香港社會學學報,2001,(2)﹔

7、劉靜、楊伯漵,校內網使用與大學生的互聯網社會資本——以北京大學在校生的抽樣調查為例,青年研究,2010(4),57-69﹔

8、劉林平,企業的社會資本:概念反思和測量途徑——兼評邊燕杰、丘海雄的《企業的社會資本及其功效》,社會學研究,2006(2),204-216﹔

9、劉巍,“嵌入性”理論及其在中國研究中的發展,淮陰師范學院學報(哲學社會科學版),2010(3),507-511﹔

10、[美]羅伯特 D·普特南. 王列,賴海榮譯 《使民主運轉起來》.南昌,江西人民出版社,2001:196﹔

11、王楠,對校園SNS用戶人際活動與其掌握的社會資本相關性的實証研究,山東大學碩士學位論文,2009﹔

12、王文秀,青少年社會適應性、網絡使用偏好與網絡成癮的關系研究,曲阜師范大學碩士學位論文,2009﹔

13、吳曉波、韋影,制藥企業技術創新戰略網絡中的關系性嵌入,科學學研究,2005(8),561-565﹔

14、徐春林,大學生網絡新聞使用偏好研究,哈爾濱工業大學碩士學位論文,2010;

15、許冠南,關系嵌入性對技術創新績效的影響研究——基於探索型學習的中介機制,浙江大學博士學位論文,2008﹔

16、陰良,孤獨感、社會認同與SNS使用之研究——以人人網為例,新聞大學,2010(4),8-18﹔

17、游家興、劉淳,嵌入性視角下的企業家社會資本與權益資本成本,中國工業經濟,2011(6),109-119﹔

18、周玉黍,社交網站的使用及其社會心理影響——社交網站使用行為與互動偏好對青少年社會動機、人格特質及社會幸福感的影響研究,中國網絡傳播研究,2009(3),27-46.

英文:

1、Bourdieu P(1986)"The foums of capital". In: Fichardson JG(ed.) Handbook of Theory And Research for the Sociology of Education. New York:Greenword,241-258 ﹔

2、Brenner(1997).Psychology of computer use: XLVII. Parameters of Internet use, abuse, and addition: The first 90 days of the internet usage survey. Psychological Reports,80,879-882﹔

3、Caplan, S.E.(2002).Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior,2002(18):553-575;

4、Caplan, S.E.(2003).Preference for online social interaction: a theory of problematic Internet use and psychosocial well-being. Communication Tesearch,30,625-648;

5、Caplan, S.E.(2007).Relations among loneliness, social anxiety, and problenatic Internet use. Cyber Psychology&Behavior,10(2),234-244;

6、Donath,J. and D. Boyd(2004).Public Displays of Connection. BT Technology Journal.22(4):71-82;

7、Ellison N, Steinfield C and Lampe C(2007) The benefits of Facebook ‘friends’: Exploring the relationship between college students’ use of online social networks and social capital. Journal of Computer-mediated Communication 12:1143-1168;

8、Ellison NB, Steinfield C and Lampe C(2011).Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communicaiton practices. New Media & Society,13(6):873-892﹔

9、Granovetter M. The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380﹔

10、Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness [J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510;

11、Gross, E. F. (2004). Adolescent Internet use: what we expect, what teens report. Applied Developmental Psychology, 25, 633–649﹔

12、Hampton, K. N., & Wellman, B. (2003). Neighboring in Netville: How the Internet supports community and social capital in a wired suburb. City & Community, 2(4), 277–311﹔

13、Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J., Helgeson, V., & Crawford, A. (2001). Internet paradox revisited. Journal of Social Issues, 58(1), 49–74﹔

14、Lampe C, Ellison N and Steinfield C(2006) A Face(book) in the crowd: Social searching vs. social browsing. In: Proceedings of the 2006 20th Anniversary Conference on Computer Supported Cooperative Work. New York:ACM,167-170;

15、Putnam RD (2000) Bowliing Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster;

16、Quan-Haase A and Wellman B (2004) How does the Internet affect social capital? In: Huysman M and Wulf V (eds) Social Capital and Information Technology. Cambridge, MA: MIT Press, 113–135.

17、Resnick, P.(2001).Beyond bowling together: Sociotechnical capital.In J.Carroll(Ed.),HCI in the New Millennium,247-272,Boston,MA:Addison-wesley;

18、Ronald S Burt.(1992).Structural Holes[M].Cambridge: Harvard University Press﹔

19、Subrahmanyam, Greemfield, Kraut,&Gross(2001).New forms of electronic media: The impact o interactive games and the Internet on cognition, socialization, and behavior. In D.G. Singer & J.L. Singer(Eds.), Handbook of children and the media(pp.73-99). Thousand Oaks, CA:Sage.﹔

20、Uzzi, B. The source and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations: The network effect[J].American Sociological Review:1996,61(4):674-698;

21、Valenzuela, et al.(2009).Is there social capital in a social network site? : Facebook use and college students' life satisfaction, trust, and participation. Journal of Computer-mediated Communication 14:875-901;

22、Williams, D. (2006). On and off the ‘net: scales for social capital in an online era. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), 593–628﹔

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間