摘 要:“媒介審判”指的是新聞報道內容出現了干預司法公正的現象。近年來,在一些社會熱點問題上,“媒介審判”的現象屢見不鮮。復旦大學投毒事件發生后,大量的新聞媒介對此進行了報道,引起了強烈的社會反響,與此同時也出現了一些“新聞審判”的現象,嚴重違背新聞客觀報道的原則。本文將復旦大學投毒事件作為研究對象,選取部分報紙和網絡新聞的報道內容進行分析。

關鍵詞:新聞報道 媒介審判 復旦大學投毒事件

正文

一、媒介審判的定義

“媒介審判”一詞最早出現在美國,是由“報紙審判”演變而來的。西方的學者認為:“媒介審判”是一種不是依據法律程序對被告或犯罪嫌疑人實施的非法的道義上的裁判。而我國學者魏永征關於“媒介審判”的定義是:新聞媒介超越司法程序,搶先對涉案人員做出定性、定罪、定刑以及勝訴或敗訴等結論。

根據我國學者魏永征關於“媒介審判”的定義,筆者認為“媒介審判”是指新聞報道中的內容或方式超越了法律的規定,進而出現干預、影響審判獨立和公正的現象。打比方來說,就是人民法院還沒有做出審理判決前,媒體就搶先一步,對犯罪嫌疑人的投毒動機、工具等內容進行揣測的做法。通常情況下,“媒介審判”分為兩種,一種是極力擁護報道對象的﹔而另外一種類型的“媒介審判”,其報道對象是引起巨大民憤的“非自願性公眾人物”,會受到人們的“攻擊”。

二、不同媒體的報道審判現象

2013年4月15日22時13分,復旦大學官方微博發布通報稱:“4月1日,該校一名2010級在讀醫科研究生出現身體不適。當晚,被送至醫院就診。入院后,病情加重,出現昏迷、肝功能衰竭等症狀。醫院組織了多次專家會診,未發現病因。4月11日,上海警方通報,在該學生的寢室飲水機殘留水中檢測出有毒化合物成分。4月12日,基本認定同寢室某同學存在嫌疑。”消息一出,網絡上隨即出現了一條名為“復旦大學研究生疑遭室友投毒入院”的報道,受到了網友的廣泛關注。

4月16日下午,復旦大學通過官方微博再次通報稱黃洋搶救無效,於4月16日15時23分去世。此后,有關“復旦學生投毒案”的報道持續升溫,媒體和公眾的情緒漸漸達到高潮,在網絡上形成了較為明顯的輿情熱點。

部分媒體從上海警方處証實了復旦大學官方微博的說法:黃洋同寢室的林某有重大作案嫌疑,4月13日已被警方帶走,其作案動機和原因尚在調查中。

隨后投毒嫌疑人林某的真名、微博、真人照片、教育經歷等信息不斷地被媒體曝光出來,甚至有媒體開始根據林某此前的微博內容推斷其“作案動機”,以致流傳出“情殺”、“競爭”、“誤殺”和“痛恨醫生”等多個版本。不少媒體在報道中,使用“復旦大學研究生遭室友投毒身亡”作為新聞標題,判斷性色彩極濃。

2.1紙質媒體

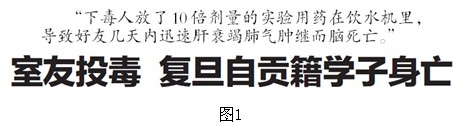

《華西都市報》4月17日第8版的報道中,首條新聞的標題(圖1)為“室友投毒,復旦自貢籍學子身亡”。

4月17日,《成都商報》頭版右下角位置,有一則十分顯著的標題“痛失黃洋”,簡單介紹了黃洋於4月16日下午去世的事實,另外還附上詳見第6版報道的提示。在第6版的報道中,整版內容圍繞黃洋展開。首條新聞的標題為“室友投毒,復旦研究生中毒身亡”。此外該文章中還有一個小標題為“神秘短信爆料,鎖定投毒者”。(圖2為4月17日《成都商報》第6版的頭條新聞截圖)

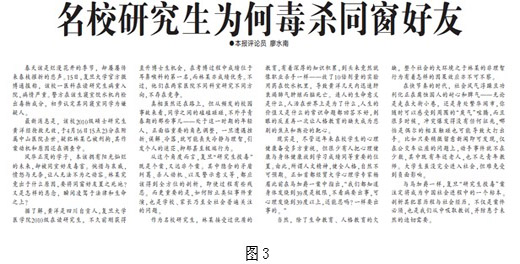

《重慶商報》4月17日第8版(圖3)中,有一篇標題為《名校研究生為何毒殺同窗好友》的文章。文章中是這樣表述的:“風華正茂的學子,本該擁有陽光燦爛的未來,卻被同室好友毒害。惋惜與哀戚,憤怒與無奈,讓人無法不為之動容。林某究竟出於什麼原因,要將同窗好友置之死地?又是怎樣的惡念,瞬間凌駕於法律和生命之上?”“作為名校研究生,林某接受過優質的教育,有著深厚的知識積累,到頭來竟然就像職業殺手一樣——放了10倍劑量的實驗用藥在飲水機裡,導致黃洋幾天內迅速肝衰竭肺氣腫繼而腦死亡。連人的生命意義是什麼,人活在世界上是為了什麼,人生的價值又是什麼的常識命題都回答不好,刺眼的反差再一次讓人格教育的缺失成為悲劇的焦點和輿論的靶心。”

……

我國的《刑事訴訟法》第十二條規定:未經人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。而《法院組織法》第四條規定:人民法院依照法律規定獨立行使審判權,不受行政機關、社會團體和個人的干涉。

消息傳出到報紙出刊,不到24小時的時間裡,就有媒體對此事做了大量的報道。從報道的時間性來看,是比較及時的。或許是因為時間緊迫,部分媒體在尚未獲得確切的消息前,便對投毒嫌疑人作出投毒認定,貼上“殺人犯”的色彩標簽。

復旦大學官方微博發出的通告原文隻提到“投毒嫌疑人或為舍友林某”,而后不少媒體在轉述時直接變成了“復旦大學校醫學院2010級在讀研究生黃某被同寢室室友林某投毒致死”。

遺憾的是無論是大的媒體還是小的媒體,為了吸引受眾眼球,不斷地刊發出類似有悖新聞嚴謹性的報道。在這些報道中,夾雜著許多的主觀情緒語言,它們力圖通過分析投毒嫌疑人的作案動機,進而作出結論性的判斷,最終的結果就是把公眾的憤怒引導至最大化了。此外,部分報紙不但大肆公布受害人黃某的基本信息、成長經歷,還將投毒嫌疑人林某及其家人朋友的私人信息也公諸於眾,嚴重傷害了投毒嫌疑人及其親朋好友的權利。

2.2網絡媒介

4月15日,復旦大學投毒案被披露以來,網上出現了大量的受害人、投毒嫌疑人的信息,試圖通過分析投毒嫌疑人的生活,努力還原悲劇背景,找到其作案動機。有觀點認為,正是由於大量的報道存在“審判”,使得警方直接鎖定了目前被警方刑拘的林某的“罪”。

4月23日,博客天下上一篇題為《完美學生的不完美毒殺》的文章在其官方微博賬號下被轉發1.5萬次。4月25日,《南方周末》的《與自己的戰爭,復旦研究生為何毒殺室友》僅在新浪的“頭條新聞”賬號下就被轉2萬次。博客天下的文章《完美學生的不完美毒殺》中還特別提及一個細節,那就是林某經常在實驗室裡做“處死”小白鼠的實驗,其語言足以讓受眾讀出某種暗示,例如“林某是一個心狠手辣的人”。文章作者希望通過林某殺老鼠找尋其心理變態的証據,但這實在站不住腳。事實上,醫學界的實驗人員對於利用小白鼠做實驗有著嚴謹的醫學和倫理道德解釋。

筆者發現兩篇報道中,對於林某的稱謂都已經由“犯罪嫌疑人”變成“罪犯”了。資深傳媒人王辰瑤認為,雖然兩篇報道契合了人們急切想了解真相的真理,但是(南方周末的報道尤甚)在報道時機和報道主題問題上很值得商榷。

雖然警方初步認定林某為犯罪嫌疑人,但是在人民法院審理判決前,林某仍然不是“罪犯”,不能冠之以“殺人凶手”的稱呼。撰寫這兩則報道的記者或許比受眾知道得更多的情況,但是這不應該成為他們搶先進行“媒介審判”的理由。如果報道夾雜主觀色彩,那麼新聞就很可能成為評論。

網絡媒介在司法審判之前便對投毒嫌疑人做過多的解讀,極其容易造成受眾盲目的二次傳播。復旦大學投毒案這樣一個熱點事件,如果再加上情緒化的媒介審判,那麼一片輿論的大火就會被點燃,而事實上確實如此,網絡上出現了太多的審判,矛頭直指林某。

復旦投毒案中,微博在傳遞信息上扮演著重要的角色。本案最初的消息來源是復旦大學的官方微博,消息一經發布立即激起千層浪,后續的網絡報道亦在此基礎上展開。隨后,眾多的網絡媒介尋找各式各樣的信息(推測、評論、各類吐槽),拼湊在一起,試圖向人們還原一個“人性扭曲”的林某。不容忽視的一點是,許多的網絡媒介不斷地去發掘投毒嫌疑人的微博內容並對其進行“解讀”,用於佐証林某的暴力傾向。一些紙媒的官方微博也參與了進來,而事實上它們只是對網絡上的雜亂語言進行萃取與再造,(話語)句句指向林某,儼然“審判”。

事件發生后,當事人林某的親朋同學都感到十分震驚,表示難以相信。與當事人長期密切接觸的人尚且無法發現端倪,但是新聞記者卻能夠僅憑數日的觀察採訪,便認定林某是一個人性極其扭曲(黑暗)的青年,這不禁讓我們覺察到網絡媒介在這方面顯現出的缺陷。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!