摘 要:沉默的螺旋理论自诞生以来便受到了中外学者的广泛关注,毁誉不一。然而,批评者往往因犯同语反复的错误,或因观点之间的相互矛盾,或是自身观点的模棱两可而无法予沉默的螺旋理论以有力的回应。为了避免方法论上的形式主义和工具主义,本文自觉将场域理论导入,从同一个场域内“沉默的螺旋”可能发生的变异、不同场域中“沉默的螺旋”的表现、不同场域的相互作用对“沉默的螺旋”的影响三个维度重新检视了沉默的螺旋理论。最终发现,沉默的螺旋并不是唯一的一种可能,意见之间的相对博弈均衡也是有可能存在的。从长期来看,更是如此。

关键词:沉默的螺旋;意见气候;场域理论;场域;博弈

一、理论回顾:“沉默的螺旋”的提出

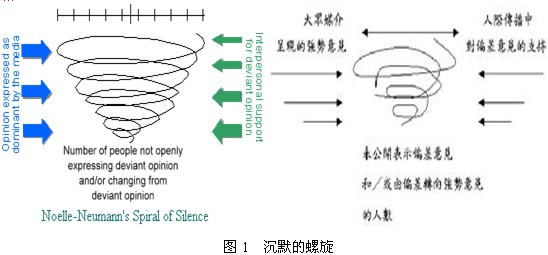

20 世纪 70 年代,德国传播学家伊丽莎白?诺埃尔?诺伊曼( E?Noelle?Neumann) 在对历史进行研究的基础上,经过多年的民意调查和实证研究,提出了一种描述舆论形成的理论假设“沉默的螺旋”理论。其基本内容是:当人们想要表达自己观点的时候,如果自己所赞同的观点受到广泛支持和讨论,就会积极地参与进来,形成强大势力并影响其他人。相反,如果自己所赞同的观点不被重视和支持,甚至会受到相反意见的攻击,人们会保持沉默。意见一方的沉默造成另一方意见的增势,如此循环往复,便形成一方的声音越来越强大,而另一方的声音则越来越沉默下去的螺旋式发展过程[1](见图1)。概括起来,这一理论由以下三个命题构成:

第一,个人意见的表明是一个社会心理过程。诺伊曼提出了关于沉默螺旋的五个基本假设:其一,社会运用孤立恐惧来对付偏离的个体;其二,个体感受到持久的孤立恐惧;其三,由于孤立恐惧,个体不断尝试评估意见气候;其四,评估的结果首先在公开场合影响个体的行为,尤其是透过彰显或隐藏自己意见的方式,例如:发言或沉默;第五个假设即连结以上四个假设并解释民意形成、辩护及改变的状况。

第二,意见的表明和“沉默”的扩散是一个螺旋式的社会传播过程。也就是说,一方的“沉默”会造成另一方意见的增势,使“优势”意见显得更加强大,这种强大反过来又迫使更多的持不同意见者转向“沉默”。如此循环,便形成了一个“一方越来越大声疾呼,而另一方越来越沉默下去的螺旋式过程”。

第三,大众传播通过营造“意见气候”(opinion climate)来影响和制约舆论。舆论的形成不是社会公众“理性讨论”的结果,而是“意见气候”的压力作用于人们惧怕孤立的心理,强制人们对“优势意见”采取趋同行动这一非合理过程的产物。

二、“沉默的螺旋”理论面临的挑战

“沉默的螺旋”理论自创立以来,得到了中外学者的广泛关注,甚至被中外绝大多数传播学者奉为无可怀疑的定律。但与此同时,质疑沉默的螺旋理论的声音也不绝于耳。他们的质疑主要从以下两个方面展开。其一,由模型的基本假设所引发的质疑。麦奎尔和温德尔认为诺依曼的五大假设或许还不够,“沉默的螺旋”理论要想奏效,尚需满足:一是个人不能相互交流私人意见时,这个理论才能成立;二是媒介意见和受众观点具有特定的一致并产生过预期的意识积累,持不同意见的人才能出现“沉默的螺旋”[2]。美国的卡兹(1981)、马丁(1986)和日本的池田谦一(1986)等,也对这个假说进行了较系统的理论探讨和实证考察。其后,格莱恩(Glynn,C)、奥茨曼(Ostman,R)和麦克道奈德(McDonald,D)也旗帜鲜明地发表了他们的观点:其一,诺依曼过分强调了人们对孤立的恐惧这个动因,其实意见表达后面利益的期待这一动因,超过了对孤立的惧怕。其二,对问题的了解程度也是人们决定是否公开表态的重要因素;其三,诺依曼论证中忽略了公众所在社团、群体在调解更大社会影响中的角色[3]。陈力丹[4]基本上也主要从这三个维度质疑“沉默的螺旋”理论。S?莫斯考维希等进一步考察了这个群体的构成,认为群体合力中的“中坚分子”(the hard core)表现出意志的坚定性、主张的一贯性和态度的强烈性,可对“多数派”产生有力的影响,甚至可以改变群体合力(合意)并推动新的合力形成。这是与“沉默的螺旋”不同的另一种舆论形成过程,即由少数人意见向多数人意见演变的舆论机制。其二,另一种较有影响力的质疑声主要触及“沉默的螺旋”实现的层次以及实现的范围。刘建明[5]认为沉默螺旋不仅不是普遍规律,而且在意识形态冲突的社会将完全失效,代替沉默螺旋的则是舆论背反模式。谢新洲[6] 尝试通过实证研究的方法,验证“沉默的螺旋”假说在互联网环境下是否依然适用。他的研究结果显示,“沉默的螺旋”并没有在网络空间里消失;同时鉴于网络传播的特质和我国现阶段网络媒体受众的历史阶段性特点,其表现方式也出现了相应的变化。周宏刚、原源等学者并不是很赞同这种观点。尤其是在网络时代,“变幻的螺旋”也许才是社会舆论形成的真实写照。周宏刚[7]认为网络的匿名性特点消解了“沉默的螺旋”理论所描述的舆论形成机制,沉默将不再扩散。在这方面,原源[8]走得更远,他指出在网络时代,“变幻的螺旋”也许才是社会舆论形成的真实写照。

事实上,这些批评都牵涉模型的基本假设,大多数的研究聚焦于“沉默的螺旋”的过程是否存在,并得出了不同的结论。这对于“沉默的螺旋”理论来说,虽是一种挑战,但更是一种机遇。因为任何一种理论的解释力都是有限的,它唯有不断地发展自己,才不至于被人们所抛弃。但是,我们必须看到,无论是由于“中坚分子”的坚持而导致沉默的螺旋的逆转,还是如原源所指出的在网络环境下“变幻的螺旋”或许才更接近现实,都无法对沉默的螺旋理论构成强有力的挑战。因为他们在某种程度上只是“沉默的螺旋”的一种同语反复,他们只是从另外一个角度证明了诺依曼的观点罢了。至于其他学者在网络环境下对沉默的螺旋的重新审视也因为他们观点的模棱两可或者相互矛盾而失去了力量。唯一能够确定的是,沉默的螺旋理论在某些条件下的式微是不可否认的事实。

三、场域理论重新检视下的“沉默的螺旋”

以往的社会科学研究在方法论上主要存在两种范式,即内部视角——形式主义与外部视角——工具主义。形式主义完全忽视了研究对象所受到的社会约束与社会压力,陷于研究对象自治的乌托邦。沉默的螺旋理论在某种程度上正是犯了这种错误,它似乎将意见的形成过程看作是一个自主、封闭和功能自治完备的体系,而吝于将意见的双方所置身的广阔的社会背景纳入考量。而工具主义则忽视了研究对象本身的自主性。为了克服这两种视角分割的局限性,布尔迪厄借助整合的视角创立了场域理论。他说:“我将一个场域定义为位置间客观关系的一网络或一个形构,这些位置是经过客观限定的[9]。”布尔迪厄的场域是由社会成员按照特定的逻辑要求共同建设的,是社会个体参与社会活动的主要场所,是集中的符号竞争和个人策略的场所。在布迪厄看来,场域作为一种社会空间,具有自主性和相对独立性。这种相对独立性既是不同场域相互区别的标志,也是不同场域得以存在的依据。场域的自主性与独立性表现为不同的场域具有不同的“逻辑和必然性”,即“每一个子场域都具有自身的逻辑、规则和常规”,这些逻辑和规律不可化约为其他领域的决定因素。当然,每个场域的自主性是不同的。场域的自主化越低,外在影响将会更多的进入,社会力量和世俗力量将会更多的渗透。此种场域,边界往往模糊不清,特殊化程度不高。例如,政治场域就是布尔迪厄所谓的自主性差的场域,而科学场域恰好与之相反。布尔迪厄进一步指出,场域的自主化只是相对的,没有彻底的自主场域。这是因为:(1)分化的不完全,场域的分化后总留有其它场域一些影响;(2)逆分化的产生,所谓逆分化,指场域在分化后一种反分化方向的运动,是场域间的“分融”,即场域发生内部分裂,分裂过程中部分地融入其它场域中并发挥作用。至此,对于布尔迪厄的场域我们应该已经有了一个比较宏观的认识。下面,我将运用布尔迪厄的场域理论对“沉默的螺旋”重新进行检视,主要涉及三个方面:同一个场域内“沉默的螺旋”可能发生的变异;不同场域中“沉默的螺旋”的表现;不同场域的相互作用对“沉默的螺旋”的影响。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间