四、研究结果

(一)样本人口学特征描述

研究所使用数据由558例样本构成,分别由300例上海样本和258例山东样本构成,总样本回收有效率为93%。其中男性占53.5%,女性占46.5%,男女比例基本达到1∶1。学历构成方面,高中及中专、技校以下的人数占21.7%,大专、大学学历层次所占比例为57.2%,研究生及以上所占比例为21.1%,呈橄榄形分布。而在收入层次方面,月平均收入依次为:1000元以下(4.6%)、1000-2999元(25.7%)、3000-5000元(27.2%)、5000-9999元(19.5%),10000元以上13.1%,另有8.8%的调查对象回答“不清楚”。调查样本涉及汉、回、满、壮等7个民族,职业分布广泛,平均年龄为36.7岁,其中最小受访者的年龄为15岁,最大的82岁。整个样本的分布特征都说明本次调查样本在代表当前中国人(特别是中东部人)文化价值观方面的高可信度。(二)所涉及变量的总体特征

1.当代中国人的“媒介接触”状况

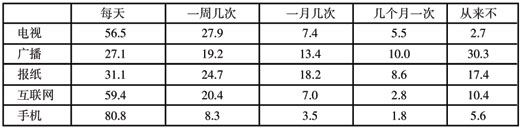

表2:各类媒介的接触频率分布(%)

从表2可见,“手机”已成为当代中国人接触最为频繁的媒介,高达80.8%的受访对象每天使用手机。同时也能发现,每天使用“互联网”(59.4%)的人数比率已经高于收看电视(56.5%)的人数比率。这与20世纪80年代相比,应该是个巨大的变化。“报纸”和“广播”的接触频率在其他媒介的冲击下相对较低。

进一步通过比较均值并进行卡方检验发现,上海民众与山东民众在所有媒介接触上均存在显著差异(p,0.01)。上海民众比山东民众更经常收看电视和使用手机,而山东民众比上海民众更经常接触广播、报纸和互联网。而在性别差异上,男性比女性更频繁接触广播和报纸,在其他三种媒介接触上不存在显著差异。(具体参见表3)

在学历、月收入水平与调查样本对各类媒介的相关性方面,通过皮尔森卡方检验可以发现:收入越高的人,越少接触广播和报纸;学历越高的人,越少接触电视和广播,越多使用互联网和手机。(见表3)

表3:性别、省市、收入、学历与民众各类媒介接触状况相关分析结果

**.在置信度(双测)为0.01时,相关性是显著的。

*.在置信度(双测)为0.05时,相关性是显著的。

2.当代中国人对传统文化价值观的“支持度”

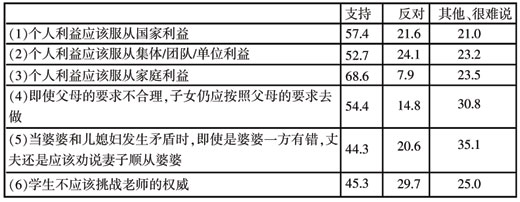

表4:对各项反映传统文化价值观陈述的“支持度”(%)

从表4可见,对涉及个人—国家、个人—集体、个人—家庭、父母—子女、婆—媳、师—生的六个反映传统文化价值观的陈述中,支持率最高的是关于“个人与家庭”的论述,即68.6%的受调查民众认为“个人利益应该服从家庭利益”,支持率最低的为关于“婆媳矛盾”(44.3%)的论述。

3.当代中国人文化价值观的“开放度”

表5:对各项反映文化价值观“开放度”陈述的态度分布(%)

从表5可见,在涉及反映当代社会急剧变迁而带来的对价值观念可能产生巨大冲击的五大现象中,当代中国人最不能接受的是“婚外恋”现象,接受率只有5.9%,价值“开放度”或宽容度最高的是“子女有多个男女朋友”(27.5%)。其他详见表5。

(三)假设检验结果:当代中国人价值观影响因素分析

1.对传统文化价值观支持度影响因素分析

通过运用回归分析方法,把性别、省市、民族、年龄、学历、收入、各类媒介接触频率引入方程后发现:性别、省份、学历、收入、电视、广播、互联网的接触频率对当代中国人的“传统文化价值观支持度”影响显著。具体表现为:

(1)男性比女性对传统文化价值观更支持;

(2)上海民众比山东民众对传统文化价值观的支持度低;

(3)民族、年龄对传统文化价值观的支持度没有影响;

(4)收入、学历越高的人对传统文化价值观的支持度越低;

(5)接触电视、广播越频繁的人对传统文化价值观的支持度越高,相反,接触互联网越多的人对传统文化价值观的支持度越低。(详见表6)

表6:传统文化价值观支持度影响因素回归分析结果

a.因变量:传统文化价值观

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!