摘要:本文利用一个简单的合作性博弈模型探讨了版权交易中版权所有人和版权使用人之间关于超额收益分配的谈判机制。研究表明:当版权所有人仅将版权转让或许可给一个版权使用人时,由于双方在交易前后的信息均势,利益分配的最优策略是平均分配;而当版权所有人将版权转让或许可给多个版权使用人时,由于买方之间不清楚彼此对标的物的价值判断引致买卖双方信息不对称,在这种不完全信息博弈中,双方收益都将低于不谈判直接分配盈利空间所获得的收益,而损失部分就是信息不对称带给双方的信息成本。本文从参与方谈判的微观视角为版权交易中的标的物——版权的价格制定提供了技术支持,也有助于使版权交易回归到一个公平理性的秩序中,促进我国版权产业发展。

关键词:版权交易;双边谈判;合作博弈;信息不对称

一、引言

伴随着知识经济时代的到来,版权产业 已成为世界各国经济发展新的增长极,在国民经济中的地位日益重要。在很多发达国家,版权产业发展迅速。2010年美国版权相关产业的行业增加值达16.269亿美元,占国民生产总值的11.10%,在对GDP贡献和创造就业方面持续超过美国经济中的其他产业(高慧芬,2013)。与发达国家相比,我国版权产业起步晚,发展慢,但自20世纪80年代以来对我国经济拉动作用愈加明显。从增长率来看,2001年以来,我国GDP基本保持8%左右,而核心版权产业的增值率高达24.11%(罗峰,2009)。从产业流程的角度看,生产、交易、使用、保护构成一条完整的版权产业链条,其中版权交易是实现版权产品价值增值的重要环节(赵亮、程静薇,2011)。单从经济学来看,各方总是把标的物的价格作为是否达成交易的唯一因素 ,因此如何通过谈判寻找公平合理的价格,实现内容产品的价值便成为促使版权贸易流畅运转的关键所在。

近年来学界已从多个角度研究了版权交易中的经济关系,但是鲜有国内研究关注版权交易中交易价格的博弈机制。史学军(2011)利用经过修正的Sobel and Takahashi(1983)经典两阶段动态谈判模型解释了报纸等传统媒体与门户网站之间的利益冲突。苏秦和刘强(2010)以买方与单个供应商轮流进行双边谈判的规则探讨了单个买方和多个供应商之间关于利润分配的供应链多边谈判。但上述文献与本文所要研究的版权交易中利益相关者的交易结构不相适应,无法合理地揭示版权交易中真实的谈判关系,包括产品的需求属性和交易主体的内部结构。因此,本文尝试利用纳什均衡中合作博弈模型以及非完全信息中的贝叶斯博弈模型分别探讨版权交易中的两主体(单供应商单买方)和多主体(单供应商多买方)中的谈判机制。

二、版权交易中的谈判空间

(一) 版权交易的范畴

现有文献对于版权贸易(copyright business)的定义大致为,指版权所有人将版权中的经济权利部分或者全部有偿转移给使用者的交易行为。且按照标的物——版权是否跨越国境,将其分为国内版权贸易和国际版权贸易。为了简化分析对象 ,本文中研究的“版权交易”为狭义上讲的版权贸易,即国内版权贸易。需要指出的是,本文所探讨的版权交易仅指传统意义上的纯粹的版权所有者与版权使用者之间的交易行为,传统媒体为适应数字化时代以自身内容资源作为标的物与新媒体之间开展的内容交易不在本文研究的范畴之内 。因此,这里的版权交易可以定义为传统意义上国内版权所有者与国内版权使用者之间的以版权为标的物的交易行为。如国内作者与出版社之间的版权交易,国内电视节目制作方与电视媒体之间的版权交易等。

(二) 版权交易中的合作模式

在版权交易中,由于交易标的物版权的特殊性,使得版权交易过程要比一般的商品贸易漫长,双方签署的版权交易合同无论在内容还是形式上都比一般的买卖合同复杂。因此,交易双方的交易形式通常会比较多样。不同的交易形式决定了双方不同的合作模式。

版权交易中的交易形式可以分为两大类:版权转让和版权许可。在版权许可形式下,版权所有人只是给予了使用人在某一特定领域内使用该版权的专有权利,换句话说其版权成本还可以在其他领域的交易中得到补偿,这就意味着要求使用人在谈判中完全体现生产版权所耗费的总成本是不合适的,且这部分成本在总成本中所占的比例是不确定的。所以出于简化模型的需要,本文暂且不考虑版权许可形式下交易双方的谈判机制。与之类似,版权转让中的部分经济权利转让也暂不予考察。在这样严格的限定条件下,本文重点关注版权转让中全部转让的情形,也即版权人将其所拥有版权的经济权利全部转让给使用人的交易形式。对于版权的全部转让,可以分为两种具体情况:其一,这种转让既可以只转让给一个使用人 ,也可以同时转让给几个使用人;其二,这种转让既可以是一次性转让,也可以是多次转让。按照交易主体数量,确定了价格谈判中的两种合作类型,即单供应商单买方两主体的合作关系和单供应商多买方多主体的合作关系 。

(三) 版权交易中的谈判空间

迈克尔·波特提出:供方的议价实力、买方的议价实力以及可能的合作替代者,是驱动产业竞争的主要力量。在版权交易中,供买双方要达成谈判同样需要考虑供应商的要价水平和买方的给价水平。下文将以图书版权交易中的交易主体——作者和出版社为例,分析各自的价格驱动机理。

首先以成本收益法讨论出版社在获得图书发行收入后,愿意支付给作者的价格,即给价的形成过程。资产评估理论认为,投资者投资购买资产时一般要进行可行性分析只有在其预计的内部回报率超过评估的折现率时,才可能支付货币以取得该项资产。由于折现率通常以行业平均资金利润率为基准,也就意味着对出版社而言,只有作者的作品能带来比较性的超额收益时,它在愿意与作者进行版权交易,支付其版权成本。公式表示为:

出版社给价=总收入—运营成本?(1+行业平均利润率)

对作者,即版权供应商,要价形成主要是基于其创作作品版权所耗费的总成本,同时还要考虑作者本身的知名度、社会影响力等无形资产的价值,其在客观上直接影响作品的市场竞争力和未来的获利能力。因此,作者在进行版权交易时,要求版权购买方不仅要补偿其作品生产成本,还要支付作者本身的名誉产生的溢价贡献,这在很大程度上正是版权购买方愿意与该作者而非其他作者进行合作的动因。用公式表示为:

作者要价=生产作品版权产生的所有费用?(1+利润率)±作者名誉溢价

由此得知,在版权交易的价格谈判中,供应商谈判的底线是其要价,买方谈判的底线是其给价,也就是说如果出版社不能补偿作者创作作品的总成本或者出版社不能从作者的作品版权中获得超额收益,双方的谈判都会破裂。所以,买方给价与供应商要价之间的差额,也即版权产生的超额收益,就是版权交易双方的谈判空间。因此,供买双方价格谈判的关键在于如何合理分配这部分超额收益。

三、基本模型

(一) 单供应商单买方之间的双边谈判

考虑一个作者与一家大型出版社就作品版权一次性转让的价格谈判的情形。假设作者创作作品版权的总成本为,而出版社运营该版权的成本为,经营该版权产生的总收入为V,则该版权产生的超额收益,根据前文分析,只有存在超额收益,双方才会展开谈判,因此。那么利润分配的谈判问题可以表示为。其中,X表示买方期望分得的利润,Y表示供应商期望分得的利润,X和Y均非负,且两者的和不超过双边谈判所能分配的总利润,即超额收益P。和分别表示买方和供应商的议价参数,即谈判双方所具有的讨价还价能力(苏秦、刘强,2010)。

这里假定供应商和买方之间的谈判是一种合作性谈判,也即出价和给价的先后顺序并不改变整个博弈的性质。此外,由于供应商在版权交易前是信息占优势的一方,他掌握着所出让版权的全部信息,如其写作能力、学术水平和社会影响力等,所有这些信息都已是完整、确定的信息。相反,买方在版权交易前却是信息占劣势的一方,在买到版权后,国内读者对所购版权书的欢迎程度及可能形成的市场占有率等信息都是基于预测,这些信息具有风险性和不确定性。与版权交易前的情况相反,买方在版权引进交易后成为信息占优势的一方,他对所购版权书的印数和重印数等都掌握着主动权,而供应商则因为难以掌握市场的真实销售情况等成为信息占劣势的一方(胡亦武、黄玲,2004)。因此,在价格谈判中双方事实上信息均势,可以视为一种完全信息下的谈判。基于此,我们以完全信息静态博弈中的合作性博弈模型来分析这种合作模式下的双边谈判机制。

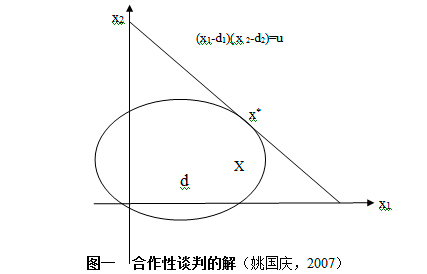

在这个简单合作性博弈中,如果买方和供应商期望获得的利润,那么他们各自得到自己的份额;如果,那么合作破裂,双方只能得到0。因此,对于买方而言,给定供应商的策略Y,买方的最优策略为。定义一个双人谈判问题是R2里的集合M以及M中的一个点d,记作。其中M代表谈判者所有可能效用的集合。D是谈判破裂点,代表当他们谈判破裂时,各自所得的效用。假设X中存在让两个人效用都大于谈判破裂时的效用,这样谈判才有意义。在定义F是一个谈判问题的解,即面对这样一个谈判问题时,谈判者从最后的分配所得到的的效用组合是,因此谈判的关键就在于寻找一个使双方效用最大化的解。纳什认为一个好的分配原则(即谈判的解),应该满足四个公设:效率性、尺度不变性、无关选择的独立性和对称性。根据Nash定理,双人谈判问题中只有一个解满足这四个公设,即:

(a)

即其实是以为中心的双曲线与X的切点。如图一:

最终可知,双人合作性博弈虽然有无穷多个纳什均衡,但只有唯一一个纳什均衡是公平的分配,即供应商和买方各得,也即。令,即如果供买双方没有合作成功,那么他们得到0的收益,那么是(a)式唯一的最大化解。

证明过程略 。

双主体合作模式下的版权多次转让实质上超额利润的多次分配或者版权价值分多次实现,其中每次转让都应该按照平均原则去分配,因此在谈判合同中应该注明这一点。

(二) 单供应商多买方之间的多边谈判

考虑一个作者与数目为的特定一群出版社就版权作品价格谈判的情形。假定作者创作作品的总成本为,这群出版社具有类似的成本结构,即出版社运营版权的成本为,且每个出版社通过运营作品版权产生的收入为,根据实力不同 ,每个出版社产生的收入也不同,假设其中。故版权总收入?=,形成的超额收益。考虑单个作者与多个出版社之间通过谈判机制分配超额收益P,这样便构成了单供应商多买方的多边谈判模型。这里规定多边谈判的规则是作者安排单个出版社轮流与其进行双边谈判,直到作者与最后一个出版社谈判结束 。因此可以把多边谈判的问题转化为多个双边谈判问题予以考虑。

在转化为多个双边谈判之后,通过前文可以得知,对于每一个双边谈判的供买双方而言均可以适用于完全静态博弈,但与供应商相对的另外一边的多个买方彼此之间并不清楚对手对标的物版权的价值判断,所以针对多主体合作模式下的谈判机制应该以非完全信息静态博弈,也即贝叶斯博弈模型进行分析。

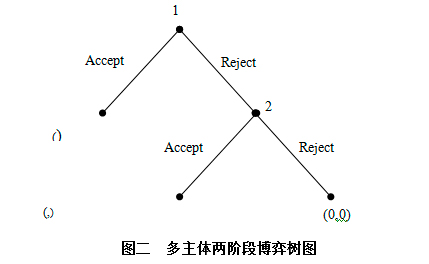

在每一个双边谈判中,由于出版社只是候选购买者之一,他们并不清楚作者对于自己运营实力的确切价值评价,作者知道自己的这一谈判优势,因此不管评价意愿是高还是低,都会以高评价者的姿态与每个出版社谈判,提议按照的“公平原则”来分配潜在超额利润,如果出版社没有异议,双方按照这一价格成交,作者的收益为,出版社的收益为。如果出版社不同意,双方进入如下的两阶段谈判过程:

首先,出版社自己开出一个份额,作者权衡之后,觉得可以接受,则双方成交,出版社收益,作者收益,如果作者认为无法接受,双方进入第二阶段;

此时,作者提议还是按照前面的“公平”原则平分潜在盈利空间(超额收益),如果出版社接受,双方成交,当期作者的收益为,出版社的收益为;如果出版社仍旧不接受,谈判破裂,双方交易效用均为0。

谈判的代价是交易延滞带来的时间成本,以折现因子反映。反映了出版社的谈判延滞成本,随着变小,反映了谈判中交易延滞成本的提高,以及双方从谈判中获得的分成比例减少。考虑这一因素,第二阶段的谈判成果就变成了和。用博弈树图表示即为:

为了避免多均衡的发生,我们只讨论纯策略均衡,不考虑参与人的混合策略情况。在这一限定条件下,根据贝叶斯纳什均衡的要求条件,得出如下论断:

当,出版社开出高份额,如果作者对出版社评价较高,就接受这一份额,作者与出版社的谈判收益分别为和;如果作者对出版社评价较高较低,就拒绝出版社开出的份额,并进行还价,出版社接受,双方平分超额收益,均为。

当,出版社开出低份额,则作者不管对其实力评价高低,都会接受这一份额并成交,作者获益,被作者评价高的出版社得到的收益为,评价低的出版社得到的收益为。

以上通过贝叶斯博弈模型分析了单供应商多买方版权一次性转让的多主体谈判机制,作者与每个出版社之间的版权多次转让谈判机制与双主体谈判模型类似,只需在合同中规定每次转让都按以上原则分配超额利润即可。其次,如果出版社预先通过某种方式获知了作者对其实力的评判,则双方谈判就变成了完全信息谈判,可以根据单供应商单买方的谈判机制,双方均分潜在的超额收益,因此,双主体模型可以看做是多主体模型的特例。

需要指出的是,出版社参与谈判可能收益更差。被低评价的出版社向作者索取高价遭拒,双方最终仍旧以低评价为基准平分超额收益,那么双方的收益都会低于不谈判直接分配超额收益所获得的收益,而损失的部分恰好就是交易延滞带给双方的谈判成本,这是由于信息不对称所造成的,亦可以称之为信息成本(史学军,2011)。特别是当参与谈判的出版社数量很多时,加剧了谈判所耗费的时间和精力,这种不必要的成本会更高。作者之所以会接受低评价出版社的谈判请求,并愿意接受第二阶段较低的收益,是因为图书发行的边际成本相较于创作作品的固定成本而言很低,有更多的出版社参与发行、运营自己的作品版权,可以通过增加销售数量弥补谈判中的损失,此外,作者也通过这种方式扩大了自己的知名度和影响力,其形成的名誉溢价将会在以后的版权交易中体现出来。

四、总结讨论

本文利用博弈论中的完全信息静态博弈和贝叶斯博弈模型分析了版权交易中两种合作模式下的谈判机制,研究表明版权交易中产生的超额收益的利益分配问题是版权所有人与使用人谈判的核心。且当交易仅在单供应商单买方的双主体模式下进行时,双方效用最大化的谈判结果是平均分配超额收益;当交易在单供应商多买方的多主体模式下进行时,双方均有各自的最优谈判策略,但双方参与谈判的收益都会小于不谈判直接分配超额收益所获得的收益,而损失的部分恰好就是交易延滞带给双方的谈判成本,这种由信息不对称的产业特征因素给版权交易造成的不利影响也是我们应该予以重点关注的内容。

出于建构谈判模型的需要,本文对版权交易及其主客体做了较为严格的界定,重点讨论了国内版权所有者与版权使用者之间以作品版权为标的物的版权交易,单纯考量了版权交易中买方和供应商之间的内在谈判机制。事实上,国家之间的版权贸易也可以这一谈判模型为基础,进一步探讨在一国版权贸易政策这一外生变量的作用下,如何修正原有的谈判机制。此外,本文是在版权转让的交易形式下展开的理论分析,但在现实中版权许可才是版权交易中最基本和最重要的交易方式(徐建华,2005),若能找到版权许可中版权许可人更为合理、严谨的成本核算和配比方式,并以之来考察供买双方的谈判机制,将更具现实指导性;最后,文章只研究了版权人和版权需求方的直接谈判模式,而现实中版权交易平台的纷纷设立,使版权代理机构逐渐成为版权交易的重要主体。因此,加入版权代理机构后的版权交易谈判模型该如何建构,版权人、版权使用者和版权代理机构之间的利益又该如何分配才能使三方的效用最大化,这些问题的解答有待更为深入的研究。(作者系南京大学新闻传播学院传播学硕士)

参考文献:

[1] [美]朱·弗登博格,[法]让·梯若尔著,黄涛,郭凯,龚鹏等译. 博弈论. 北京:中国人民大学出版社,2002.

[2] 姚国庆. 博弈论. 北京:高等教育出版社,2007:94~98,143~158.

[3] 徐建华. 版权贸易新论. 苏州:苏州大学出版社,2005(6).

[4] 苏秦,刘强. 单买方多供应商多边谈判中的买方策略选择. 系统工程理论与实践,2010.30(6):1002~1009.

[5] 史学军. 互联网可以享用“免费的午餐”?——产品特性、报网交易与报联稳定性.广告大观(理论版),2011(8):58~70.

[6] 高涵,韩鑫. 传统媒体与新媒体的内容交易资产定价模型. 编辑之友,2013(9):16~22.

[7] 高慧芬. 不同版权交易模式对我国版权交易平台建设的启示. 中国报业,2013.08(下):112~114.

[8] 胡亦武,黄玲. 试论我国版权贸易中的不对称信息现象. 中国出版,2004(5):57~59.

[9] 罗峰. 电视版权贸易:可供深度开发的“厚利润区”——兼析电视版权交易路径选择. 现代传播,2009(1):102~105.

[10] 赵亮,程静薇. 基于双边市场理论的广播影视版权交易平台市场策略研究. 新闻界,2011(5):118~122.

[11] 王颖聪,姚林青. 我国常态化版权交易平台建设研究. 现代出版,2012(1):21~25.

[12] Nash J. Equilibrium points in n-person games.Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America,1950,36:48—49.

[13] Nagarajan M,Sosic G.Game-theoretical analysis of cooperation among supply chain agents:Review and extensions[J]. European Journal of Operation Research,2008,187:719—745.

[14] Rubinstein,A.(1985),”A Bargaining Model with Incomplete information about time preference”,in Econometrica,52:1351—64.

[15] Sobel,J. and I.Takahashi:”A Multistage Model of Bargaining.” In Review of Economic Study,1983,50:411-26.

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!