于11月18日作业本更新微博“我想,我是属于不得不被‘领导’,所以,咱还是直接用‘统治’吧。我很不情愿‘纳税’,所以,咱还是延用‘剥削’吧。也别再称我前进的‘无产阶级’,我实在是被逼的‘负产阶级’,只想当堕落的‘资产阶级’。最后,实在不配当‘人民’,还是直接叫‘奴隶’吧。”有网友回复“别太伤感了,唱个歌吧!《义勇军进行曲》 ”“这作业交上去一定不合格”“真害怕你被强拆”等回复条数高达764条。

从以上的分析可以看出,网友热议的话题大多偏向于政治热点事件,例如甘肃校车事件、郭美美事件等,对于社会精英阶层的刻板印象以及对整个社会体制的极端偏见和情绪性反应强烈。只要涉及官员、警察、城管、央企、富人、下岗工、农民工、拆迁、房价、物价等敏感因素,就极易在网上掀起铺天盖地的批评质疑声浪。“政治安全阀效应”让人们的政治不满情绪通过社会认同,以比较平和的渠道和方式发泄出来,达到维护社会政治稳定,防止社会动乱的目的。网友们在网络上畅所欲言,释放郁闷的情绪能量,减少心中的不平,在一定程度上减少了社会暴力的发生。但与此同时,情绪化的宣泄也应该得到有效的疏通以防暴力事件的发生。

(四)草根言论带来的心理效应

1、语言的个性化、生活化、碎片化、调侃化。人们利用排队等车、等人的零散空隙时间感受草根博主零散的自我感受和贴近生活实际的言论,带给了受众心理共鸣。同时相对于传统媒体,草根意见领袖凭借自己丰富的社会思考并用调侃的语句传达自我思想,受到了更多人的认同和追捧。

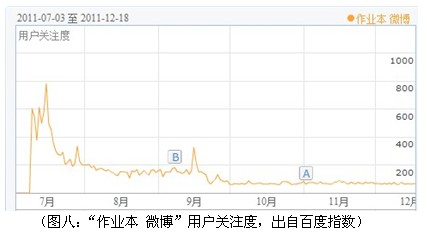

于2011年7月初,“作业本”用户关注度达到波峰(见图八)。

2、对现实的思考和在虚拟世界中的发泄。相较于精英意见领袖,草根阶层社会地位较低,面临更多的社会问题,其贴近生活的现实思考迎合了大众的口味。据2010年6月《中国互联网络发展状况统计报告》显示:高中及以下学历的网民占网民总数的76 8%:月收入为1000元及以下的网民占总人数 的42.1%、1000~2000元者占28.3%、2000~3000元者占 14.4%:由此可见,网民群体总体上呈现低学历、低收入、低龄化等特点,并且处于相对边缘或弱势地位。所以,网民群体的主体力量源自草根阶层,他们用网络的技术特性创造了以自由、对抗、解构为特征的草根文化。[6]草根群体从自身角度出发提出社会问题,以草根视角解读社会,他们的观点更应当引起政府部门的关注。

五、网络环境下“草根”现象的现实思考

波斯特与考特赖特确认,不管是大众传播还是人际传播,通过传播可以对11种需求获得满足:放松、娱乐、忘掉工作或其他头疼的事情、与朋友交往、获知关于自己或他人的事情、消磨时光(特别是在无聊的时)、感觉兴奋、感觉不孤单、满足一种习惯、与其他人知道我在乎他们的感情、让某人为我做某事。微博更好地满足了草根阶层对安全感、爱与归属、受到尊重和实现自我的需要。

在一项广为宣扬的研究里,卡内基梅隆大学的心理学家研究群考察了互联网对于社会联系与心理福祉的社会和心理冲击,测量使用者第一年至第二年(1995—1996)在线上期间的行为和态度。在这组样本里,较长使用互联网者与家庭成员的参与式沟通下降,社会圈缩小,而沮丧和孤独则有增加。[8]互联网会促进新兴社群、虚拟社群的发展,也会导致个人孤立,使得个人与社会分离。如何更好地发挥微博平台的现实互动,从而实现草根们的心理意愿,成为了值得我们思考的问题。

同时微博的自律机制尚未形成,言论的可信度遭到质疑,言论的多样化以及言论的恶俗化、情绪化现象严重。草根阶层文化水平相对较低,如何规范言论促进社会的舆论监督和社会公平,如何更好地发挥草根阶层的自我效能感也值得我们深思。(作者系:西南交通大学艺术与传播学院)

参考文献:

[1]曾置,《“草根文化”的成因》

[2]新浪中心,《草根媒体冲击传统传媒 网络成社会舆论策源地》

[3]http://baike.baidu.com/view/4165588.htm

[4]刘京林,《传播中的心理效应解析》,中国传媒大学出版社,2009年5月第一版

[5]李永健,《大众传播心理通论》,中国传媒大学出版社,2008年4月第一版

[6]黄清,《传播偏向理论及其应用:网络的草根偏向与传统媒体的精英偏向》

[7]《网络社会的崛起》

[8]朱燕,《对微博语境下公共领域建构的思考》

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间