三、电视新闻专题节目的符号互动模式及其作用分析

(一)符号互动模式分析

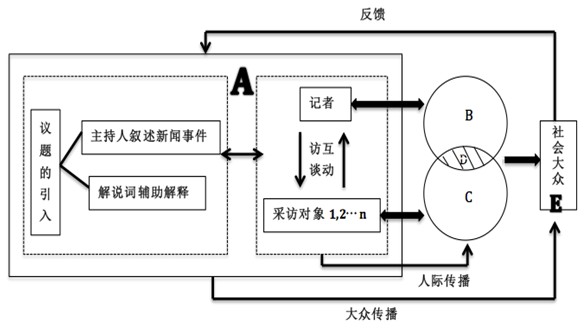

基于上文的分析,我们可以看出电视新闻专题节目《看见》是如何通过选定、引出议题和记者与采访对象之间持续不断的符号互动来构建“共享的意义”的。借鉴李苓与冯剑侠在《电视访谈节目中的符号互动——以<鲁豫有约:爱人同志>为分析案例》一文中的符号互动模式图,这一过程可以用以下模式呈现:

图一 《柴静:专访李阳家暴事件》符号互动模式图

基于李阳的名人身份和家庭暴力这一话题的敏感型,李阳家暴事件在网络和社会舆论中激起广泛讨论,《看见》节目组选择这一新闻事件作为议题,在与两位事件主人公沟通后进行专访。这个选择本生就是媒体和公众互动的结果。

可以看到,上图A区代表节目组、主持人(记者)和采访对象基于某种共识来围绕节目议题开展以语言符号为主的符号互动。

在符号互动的过程中,以记者为代表的大众传媒意图(B区)和不同采访对象的意图(C区)产生交集,采访对象通过自我的呈现、心灵的选择一步步前进,最终完成自我的社会化构成,即逐渐形成共享的意义(D区)。其中可以看出,B和C两个区域都是开放的,记者和采访对象在互动过程中不断交流新的意义,调整或强化A区的效果。

这期《看见》通过电视、微博、网络视频等大众传播媒介进行信息扩散,将共享的意义放大到E区,即社会大众处,从而促成信息的反馈,形成了更大范围内的符号互动。这些来自社会大众的反馈与媒体之间的符号互动还会进一步促进甚至调整共享的意义的形成。

仅新浪微博来看,《柴静:专访李阳家暴事件》这期节目被转发数千次,引发的评论更是不计其数,其中,社会公众的反馈主要集中在(举例用截图均来自新浪微博):

这些来自社会大众的反馈一定程度上与媒体意图契合,而它们与媒体之间的符号互动还会进一步促进甚至调整共享意义的形成。

(二)符号互动模式的作用分析

从上文分析的《看见》节目中的符号互动模式中可以看出,电视新闻专题节目在就社会热点问题建构议题并生成共享的意义方面具有很强的社会整合功能,因为它“使媒体符号兼具了人及传播大众传播的双重功能”(王振业,2001,页264)。

首先,记者与采访对象之间的人际传播呈现迅速的符号互动,益于促成共同意义的生成。

事实上,这种符号互动并不仅局限于语言,还包括记者柴静在采访过程中的体态,如眼神、神情、含义不同的笑容、点头和身体姿态。采访对象也会据此给出反馈,讲述自己的故事,流露真情实感,并在反思中调整自己的态度。这种良性的互动给予人际传播的独特优势有利于达成共享的意义。

其次,正如前文提到,媒体选择报导题目的过程其实也是媒体、受众、社会情境之间互动的结果,而节目播出后得到的来自受众的反馈,也是更大范围的媒介公众互动的结果。

在节目中,主持人叙述和解说词解释引入议题,穿插记者与采访对象的深度访谈,进而获得反馈,使得对意义的深度挖掘与大众传播媒介的广泛度紧密结合,从而取得形成共享的意义的最佳效果。

通过分析《看见》节目中呈现出的双重符号互动模式,可以看出电视新闻专题节目是如何同时通过大众传播和人际传播两种路径的符号互动来实现共享的意义。使得家庭暴力这一隐藏已久的社会问题不仅仅因为李阳的名人效应浮出水面,更使其得到社会大众的理解和正视,从而实现社会整合。同时也说明,社会个体可以通过持续不断的沟通来呼吁社会的理解和认可,并使社会将原本少数的、边缘的自我纳入到正式结构体系中,用社会成员共同认可的一系列规章、制度加以规范,并为他们提供相应的社会保障、服务和约束体系,使之也成为「“维持社会控制和保证社会团结的极为强大的凝聚力。”(李苓,2002)。(作者系清华大学新闻与传播学院学生)

参考文献:

? 曹书乐译(2009)。《大众传播理论:基础、争鸣与未来》。北京:清华大学出版社。

? 陈德民、叶晓辉译(2005)。《传播理论》。北京:中国社会科学出版社。

? 《看见》官方网站介绍,取自http://cctv.cntv.cn/lm/kanjian/。

? 李苓(主编)(2002)。《传播学理论与实务》。成都:四川人民出版社。

? 李苓、冯剑侠(2008)。<电视访谈节目中的符号互动——以《鲁豫有约:爱人同志》为分析案例>,《西南民族大学学报》(人文社科版),5。

? 刘海龙译(2007)。《传播理论导引:分析与应用》。北京:中国人民大学出版社。

? 史安斌译(2009)。《人类传播理论》。北京:清华大学出版社。

? 王振业(2001)。《广播电视与新闻》。武汉,武汉大学出版社。

? 张洪忠(2009)。<众传播学的议程设置理论与框架理论关系探讨>,《西南民族大学学报》(哲学版),9。

? 周晓红(2004)。<学术传统的延续与断裂——以社会学中的符号互动论为例>,《社会科学》,12。

? Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

? Goffman, (1974). Frame analysis: An Essay on the Organization of the Mass Media. Massachusetts: MA:Harvard University Press.

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间