【内容摘要】本文以1979年至2011年32篇获奖特稿作品为研究对象,运用内容分析、个案分析等研究方法,从叙事主体、叙事客体、叙事视角和叙事结构四个叙事要素入手,试图发掘并归纳普利策新闻奖特稿的若干叙事策略及叙事技巧,以期对国内特稿写作提供启示及借鉴。

【关键词】普利策新闻奖 特稿 叙事学

普利策新闻奖是美国新闻界的最高荣誉。1979年,普利策新闻奖增设特稿写作奖,自此,特稿在普利策新闻奖作品中占据一席之地。从新闻理念来看,普利策新闻奖特稿作品反映的是美国乃至西方的主流价值观,是我国了解西方世界主流价值观的一个窗口。从新闻写作来讲,普利策新闻奖特稿作品被公认具有“富有人情味”、“关注弱小”等特点,叙事纯熟,堪称叙事学研究范本。

何谓“特稿”?特稿就是运用解释、分析、预测等方法,从历史渊源、因果关系、矛盾演变、影响作用、发展趋势等方面报道新闻的形式。叙事,简言之即讲故事,它的本质是一种交流行为,这就必然包含行动主体、客体与受体,对应在叙事这一行为中,即为叙事主体、叙事客体与受众。下面笔者将分别从叙事主体、叙事客体、叙事视角、叙事结构四个方面进行分析归纳。

一、叙事主体:多重叙事者

1.多种叙事者,多重叙事功能

一方面,普利策新闻奖特稿作品无一例外都是由多种叙事者共同完成的,这是因为新闻是过去发生或正在发生的事实报道,记者不可能做到全知全能,对一切了如指掌,因此,记者需要借力于新闻当事人、相关知情人和权威人士等共同叙事,传递信息,让新闻报道无限趋近真实世界。换个角度思考,正是由于作者扮演的角色不同,发挥的作用不同,因此需要作者在同一篇报道中,分情况充当公开的叙事者、隐蔽的叙事者或缺席的叙事者。

另一方面,多种叙事者,又分别承担着多种叙事功能。缺席叙事者可以让报道看起来更加客观、形象,常见于对话等场景;隐蔽的叙事者除却上述优点,还可以起到较好的过渡作用;而公开的叙事者则承担起当事人、相关人无法呈现的资料表述以及背景资料等功能。其中,隐蔽的叙事者与缺席的叙事者的作用基本一致,担负着叙述、交流和证实功能;而公开的叙事者通过直接“发声”,表达当事人、知情人、权威人士等等都不能够或不足以表达作者所想要让受众了解的信息或情感,主要承担干预、说服功能。

较之国内特稿,普利策新闻奖特稿作品中,叙事者扮演的角色更为多样,这一点之前也有国内学者进行分析验证。如艾达在对中国新闻奖与普利策奖特稿作品进行比较分析后,得出考察结果:中国新闻奖的获奖者无一例外地扮演着旁观者的角色;普利策获奖者的角色则丰富多样,作者在新闻作品中扮演的角色可以是旁观者、调查者、参与者,也可能是亲历者。[1]当充当旁观者的角色时,作者可以运用隐蔽的叙事者或缺席的叙事者这一身份进行叙述;但当作者扮演的是调查者、参与者、亲历者时,不可避免地就会“现身”叙事作品,也就是公开的叙事者,这也就再次印证了多种叙事者的必然性。

2.主体意识较强,不避讳情感表达

普利策新闻奖特稿作品中,不乏作者公开“发声”进行评论这一最强烈的公开叙事者的表现形式。当其他参与事件的叙事者——当事人、知情人、权威人士等都不能或不足以表达作者所想要让受众了解的信息或情感时,作者往往借用公开的叙事者这一功能,在叙事文本中,直接“发声”,表现为带有主观感情色彩的评价等。请看下例:

Danielle的故事不在人们的关注范围内,媒体(之前)没有给予一个字的报道,这给希望帮助她的人带来了诸多困扰。这一切究竟是怎么发生的?究竟是什么样的母亲能让亲生女儿在粪便中逐渐虚弱,让她年复一年地忍受饥饿、身上爬满虫子,自己却可以熟视无睹?

为什么没人阻止这一切?邻居、政府,他们都到哪儿去了?

——2009《窗边的女孩》(贾新译)

此处作者公开发声,他的愤慨、不满等情绪,读者都可以清晰地听见、看到、感受到。此时公开的叙事者发挥“说服”的功能,使隐含作者接受他的叙述,以充满感情的呼吁,达到“干预”的效果。

即便是在《让它飞起来》、《我们的超级航空母舰超级在哪儿?》这样典型的说明性较强的解释性报道中,也不乏作者的慨叹,更不用说事件性较强的特稿作品了。获奖特稿的作者并不避讳主观色彩的情感表达,从最初到最近的特稿中都可以看到作者的情感流露。自然,纯粹的客观是理想状态,但特稿中的主观表达不是隐蔽的,作者也无意隐藏。这一点不同于国内的特稿。

需要指出的是,虽然公开的叙事者的干预功能在一定程度上弥补了当事人、相关人甚至是作者本身想要表达却不得的遗憾,也弥补了读者的情感宣泄空白,但这种代替读者思考,甚至代表读者发声的行为依然是有违新闻客观性原则的。因此这一形式是否值得提倡尚存争议。

3.公开的叙事者,对人称的使用更灵活

在国内外特稿中,公开的叙事者较为常见,本身并不稀奇,但在人称使用上,国内特稿一般使用第三人称,以示客观;而普利策特稿则较为灵活,并不介意第一人称、第二人称的使用。尤其是第二人称的使用,使得作品对象感、交流感很强,对国内特稿或许可以作为一种借鉴。

如《联邦政府的官僚机构》(1982)开篇即称“我们先从两个美国人的感受谈起,这两人相隔两个世纪,但却有着相同的愤慨。”作者将普通读者与之列为统一立场,称之为“我们”,拉近与读者之间的距离。之后文章几处再次出现“我”、“我们”和“你”等第一人称与第二人称,这都属于公开叙事者,而且交流感强烈,发挥着交流、引导的功能。再如:

“它(美国的政府)没有形状,你难以用什么表格来图解它。因为你把总统放在这儿,把国会放在那儿,把司法部分放在第三个地方之后,你到底把实施PL89-306条款的专门委员会安排在什么地方呢?你又如何处置跨部门的“螺纹委员会”呢?或者是负责当下的间冰期小组呢?”

这一段中,记者作为公开的叙事者,将读者称为“你”,仿佛面对面的交流,毫无距离感,这种强烈的公开叙事,不仅表现了作者的自我意识,而且让叙事者承担了“交流”功能、“情感”功能,引导读者思考,并引发对联邦政府臃肿的规模的负面情绪。

二、叙事客体:因“人”而生动

1.“人物”:人物选择与措辞较具人情味

一方面,在人物选择上,普利策特稿频繁涉及小人物。正如《普策的最后一站》作者“马德琳?布莱斯说,她总是对‘那些常常游离于社会生活边缘或者难以捉摸的人的故事感兴趣’”。[2]

据笔者粗略统计,32篇获奖作品(2004年特稿奖空缺)中只有4篇作品的核心人物——1982、1984、1987年度获奖特稿属于非人物特稿,2008年度获奖特稿的新闻人物是“假扮流浪艺人的著名小提琴家”,不属于弱势群体。除此4篇,其余28篇特稿作品中的核心新闻人物均属于弱势群体,这一比率高达87.5%。这些“小人物”中以少年儿童、女性和老人居多,可谓弱势中的弱势,其中报道受病痛、贫困、虐待折磨导致受伤、死亡的少年儿童,占13篇;受犯罪伤害和病痛、贫困折磨的女性,占6 篇;受疾病、贫困折磨的老人,占5篇。与儿童、女性和老人有关的题材总共达到24篇,比例为75%。[3]

另一方面,在描述人物时,尤其是有缺陷的人物时,作者非常注重措辞。例如1985年《一个视力过人的男孩》、2001年《戴面具的男孩》、2009年《窗边的女孩》这三篇特稿不约而同地关注了身体或智力上有缺陷的儿童,但作者都力避“残疾”等字眼。

《一个视力过人的男孩》(1985)的核心人物咔尔文?斯坦利生来即为盲人,但作者通篇极少用到blind(盲),题目也以“A Boy of Unusual Vision”代替。《面具下的男孩》(2001)的主人公戴姆一出生就是残疾人,随着年龄增长,面部畸形愈加严重,危及他的正常生活和生命,戴姆冒着生命危险多次手术,最终虽未像正常孩子一样,但终究是“看起来好多了”,记者在制作题目时,使用“The Boy behind the Mask”,代替了“残疾”或“畸形”等词,尽量避免刺激。再如《窗边的女孩》(2009)一文中,记者同样没有采用“智障”或“残疾”等词,而是以极其普通的字眼,“The Girl in the Window”来描述Danielle。

2.“事件”:同样关注“人”的力量

个人在西方文化里深受重视。在美国,新闻记者写新闻往往喜欢从人的角度切入,在新闻报道里突出个人,他们深信重视个人的报道最能反映社会现实和吸引受众,从传者的角度分析,这可以说是人情味的真正由来。[4]“新闻因人而生动”,普利策新闻奖特稿作品始终在践行这一点。即便不是人物特稿,如事件特稿等也都非常重视人物的力量,常常以个人角度切入,关注普通个体,以吸引受众。

如较新的2011年《“玛丽”号渔船的毁灭》这篇事件报道,以个体开篇,类似电视镜头的情节片段:

凶猛的波涛不断敲打着Jose Arias。在一阵忙乱后,他准备弃船,刚把救生衣的拉链拉到喉咙口处,冰冷的大西洋海水就开始渗进来,夺走他的体温。

寒冷侵袭着他,他脑海里一片混乱。

在海上颠簸的他已然晕了头,分不清方向。一个巨浪打来,夜空仿佛在他面前展开、又滑走了。星星装在一个个水桶里,不停地溢出来,掉进海里。

救救我。请救救我。他对着女神Guadalupe祈祷着。(贾新译)

对于渔船的毁灭这一事故,作者开篇不是描述这件事,也没有关注渔船,而将目光锁定在人物Jose Arias身上,关注他的行为、情绪,一开始就让人仿佛置身现场,体会着Jose Arias的痛苦与绝望,具有打动人心、让人身临其境的力量。

这与国内特稿的写作实践与理念不尽相同。我国新闻写作较为注重“整体”或“集体”的力量,当然近年来国内特稿也开始更多关注个体命运,但仍不及西方特稿根深蒂固地关注个体重于关注整体。

三、叙事视角:多变而流畅

1.叙事多为零焦点视角

普利策新闻奖特稿均是由多种叙事视角完成,其中,零焦点视角的应用最为普遍,这与新闻的特性有关,更与普利策新闻奖获奖特稿的选题内容有关系。在1979~2011年间的32篇获奖作品中,有22篇属于负面报道,占68.75%,这也从某种程度上印证、践行了美国新闻界“揭丑”的传统,因而要求记者在深度上开掘,这就势必涉及前因后果、历史背景、专业知识等,而这些背景资料在某一特定人物知晓的范围之外,只能通过零焦点视角来叙事。而其余10篇正面或中性的作品,分别涉及战争遗留问题(1980)、移民问题(2007)、种族问题(1992、2000)、社会(1983、2008)、科技方面(1984、1987)、穷人义捐(1996)[5],这些问题除却1983、2008、1996有较为单纯的新闻事件外,都是长期以来的复杂问题,这也在一定程度上,使得采用零焦点叙事来完成宏大的叙事成为一种必然。

需要指出的是,在普利策新闻奖特稿作品中,由于报道类型不尽相同,叙事视角的采用也有差别——知识性较强或带有科普意味的特稿作品中,全知视角占主导位置;事件性较强的特稿作品,内焦点视角和外焦点视角使用比重有所上升,零焦点视角的使用多在背景资料描写、相关专业知识介绍上。

2.叙事视角层次上,人称采用不拘一格

普利策新闻奖特稿作品在叙事视角选取上,最突出的特色是大胆启用第一人称,并自如切换,娴熟地放缓叙事节奏。在33届特稿奖(32篇)获奖作品中,仅有3篇是以“我”,即第一人称进行叙事的。1983年普利策获奖特稿作品《中毒性休克》(Toxic Shock)就是其中之一。《中毒性休克》主要讲述了“我”从中毒性休克综合症中死里逃生的悲切故事,而叙事者“我”正是记者南?罗伯逊(Nan Robertson),“我”本身就是所述故事中的主人公,即故事是记者亲身经历的。这篇特稿正是通过“我”的视角,将所观察、体验到的一切描述出来,包括发病前、发病时、医生的反应、朋友探望以及后期恢复情况等等,这些不仅包括外面的世界,也有主人公内心的感受。鉴于记者即为当事人的特殊情境,这里采用第一人称的内焦点视角叙事与新闻真实性、客观性并不相悖。

大胆采用第一人称让读者眼前一亮,给特稿写作带来一缕新鲜空气。一方面,第一人称的使用首先会给读者带来情感冲击,但如果处理得当,不违背客观性,那么第一人称便可以达到与读者“面对面”聊天的效果,较之第三人称的叙事视角,自然更亲切些。另一方面,大胆采用第一人称与第二人称,在人称转换时,视角也会随之流转,因此人称转换对于叙事节奏有影响,如上述《中毒性休克》从第一人称转换到第三人称时,叙事节奏变缓。因此,人称转换可以调节叙事节奏,这对国内特稿有一定的启发意义。

3.外焦点视角使特稿呈小说化倾向

普利策新闻奖特稿的评奖标准之一——高度的文学性,体现在场景描写、气氛渲染、故事铺陈、情节转折等诸多方面。其中,在外焦点视角的叙事层次,朴实、细致、精湛的描写使用较为频繁。

外焦点视角是一台现场摄像机,以语言充当镜头,将现场场景一一录制,自然地切换、扫描现场,最终以文字报道呈现出来。如《早餐前给你一颗珍珠》(2008)关于音乐家贝尔在地铁站演出的现场场景,《窗边的女孩》(2009)中关于被虐待女童生活环境等多处描写,都采用了白描手法,产生小说般的效果,像是电影镜头将一个个场景呈现出来。在这些获奖特稿中呈现出来的“可视化叙事”,表现出文学化倾向,同时又不违背新闻真实性,因此不论是环境描写还是细节描述,都是具有借鉴意义的。

四、叙事结构:双线索并行

1.表层结构尤以逻辑为重,重复叙事较为新颖

普利策新闻奖特稿作品的结构不外乎时序结构、逻辑结构,尤以多样的逻辑结构——因果式、剥笋式、蒙太奇式平行叙事结构等为重,无出其右。其中蒙太奇式平行叙事法较为新鲜,部分获奖特稿借鉴了蒙太奇的镜头叙事手法,用文字描摹了一个又一个镜头,用文字切换着一个又一个画面,摆脱了传统的平铺直叙,让镜头画面与情节自然过度,毫不突兀。如《弃婴》(1991),作者对于瑞安发现弃婴与朱迪生活画面的描述齐头并进,对于异时空内的画面“切换”比较自然,暗含某种关联关系,即朱迪就是弃婴的母亲——

那个星期四晚上的晚些时候,在离发现婴儿的地方不远的马乔大街5812号,42岁的朱迪?彭伯顿安静地看着电视。小猫在这个有两间卧室的两层公寓里到处嬉戏。

正是由于采用了蒙太奇的平行叙述法,使得两个看似不相关的画面产生了某种镜头意义,貌似安宁的画面与发现弃婴的紧张描写形成鲜明对比,让人更感震惊、不可思议,增加了叙事的冲突、戏剧效果。

这里引申一点,即在叙事结构中的一个“技巧”层面的问题。杨义先生在其著作《中国叙事学》中指出,叙事存在“技”与“道”两个层面。如果我们把叙事结构看作叙事之“道”,那么在完成叙事结构,推动故事的方式,可以称作叙事之“技”。笔者在分析普利策新闻奖特稿作品时,发现了一个较为新颖的叙事之“技”,即重复叙事,或可对国内特稿有些启发。

如《凯利太太的妖怪》(1979)一文中,随着手术不断进行,尤其到关乎性命的关键时刻,作者频繁使用“怦、怦、怦、怦”的心跳声,更细微的是,不同的危险程度,作者使用“怦怦怦怦”的数量和标点都会有变化,似乎在提醒读者“请注意,危险时刻到了”,力图营造此情此景下的紧张气氛。从结构角度来讲,这几次重复叙事,可以视为全文的分节符,也是结构、节奏的一部分。

再如《面具下的男孩》(2001)也有类似写作手法,在要不要实施手术的关键抉择时刻,在手术进行到攻坚阶段的时候,作者三番四次提及“如果事故发生,萨姆将会失去眨眼睛、皱前额或者微笑的能力”,这种重复叙事的手法,不仅不会使叙事看起来啰嗦或重复,反倒会一次次提醒读者“注意了,这真的是一个难题”,但是主人公依然不会被这个“难题”吓到,而是坚强地面对上帝赐予他的磨难。

2.深层结构类似海明威式“奋斗体”

上述表层结构分析,并不代表这些结构是普适的,一篇特稿采用什么叙事结构,还要量体裁衣,而非削足适履。几乎没有普利策新闻奖特稿作品的写作方式雷同,但笔者认为,这些特稿又有隐藏在互不雷同的表层结构背后的、贯穿全文的、富有哲理性和指导性的深层结构。

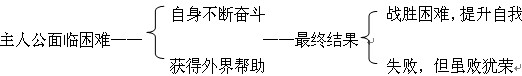

笔者通读已有的普利策新闻奖特稿作品后,得出初步判断:普利策新闻奖特稿的深层叙事结构的“达芬奇密码”与海明威笔下《老人与海》的“叙事密码”惊人类似。正如海明威的名言:“一个人,可以被毁灭,但不可以被打败。”桑提亚哥的典型“硬汉”形象和《老人与海》的“奋斗体”,在普利策新闻奖特稿作品中随处常见,不胜枚举。我们可以将其深层结构归纳如下:

如《凯利太太的妖怪》(1979)中,凯利太太被肿瘤折磨了57年——达克尔大夫作为主刀医生,操刀高难度手术,与肿瘤较量——最终手术失败,病人死亡;再如《窗边的女孩》(2009)女童被虐待致残——警察接到举报,救出女孩送往医院——女童获得帮助,得到好心人收养,耐心照料——比以前状况有所好转,但无法恢复到完全正常状态。

海明威作为“迷茫一代”的代表作家,他的《老人与海》创造了桑提亚哥这一典型的“硬汉”形象。桑提亚哥身上所张扬出来的豪迈、坚忍中,蕴含着西方文化的精神内核:挑战、征服自然以及拼搏奋斗的进取观念,因此受到广泛推崇,并深深影响了几代人。与其说特稿作品刻意选取了类似“硬汉”这样的题材,不如说特稿作品的作者生活在特定的时代、特定的环境,受相应的意识形态影响,“自觉”选取了特定的视角、特定的结构,在普通人身上挖掘“硬汉”特质,将其不懈奋斗、永不放弃希望的经历写成了类似《老人与海》百折不挠的“奋斗体”。

五、结语

作为美国乃至世界新闻风向标的普利策新闻奖,其特稿作品堪称叙事学研究的范本。虽然没有两篇特稿作品的写作方式是完全相同的,但通过分析,我们可以发现这些特稿又确有叙事规律可循,尤其是具体的叙事之“技”颇有让人眼前一亮的感觉。

在叙事主体上,叙事者的主体意识较强,不排除评论等主观表达;尤其新颖的是第一人称、第二人称的灵活使用。虽然第一人称、第二人称在国内特稿中较为少见,鉴于它交流感与“可视性”较强等优势,我们有理由相信未来国内特稿会更多采纳这一叙事技巧。在叙事客体上,大多数的特稿不约而同地将人物锁定为草根群体,频繁涉及“小人物”;在事件选择上,依然注重“人”的力量,让叙事因“人”而生动。同时,在人物特稿上,普利策新闻奖特稿为国内特稿提供了一个可供参考的方向,即截取人物的某一段特定时间内的特定事件重点着墨,不必将其一生作全面描述。在叙事视角上,有两点值得关注,一是不同人称的切换大胆而新鲜,具有调整叙事节奏的作用;二是零焦点视角的选用让叙事变得文学化,更具可读性。在叙事结构上,“重复叙事”这一叙事之技较为新颖。重复叙事通过不时提醒读者“重点来了”,增强与隐含读者、真实读者之间的互动。另外,逻辑结构中的蒙太奇平行叙事法也让人为之一震,这种可视化的叙事值得国内特稿借鉴。至于普利策新闻奖特稿作品的深层叙事结构——海明威笔下的硬汉“奋斗体”,较具美国特色,也可以给国内特稿带来思考:我们是不是也可以在稿件中挖掘更多中国品质,蕴含更多人文关怀精神?

(作者方毅华系中国传媒大学教授;贾新系中国银行业监督管理委员会河北监管局干部)

注释:

[1] 艾达.中国的通讯与美国的特稿.[J].新闻爱好者.2004(2):25-27.

[2] 戴维?加洛克.普利策新闻奖特稿卷,多人译.[M].北京.新华出版社.1999:21.

[3][4] 毛家武.媒介生态视野下的普利策新闻奖特稿作品研究.博士学位论文.北京.中国传媒大学.2009.

[5] 毛家武.普利策新闻奖特稿作品的悲剧报道与悲剧审美.[J].电子科技大学学报.2010.(6).

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间