新民丛报

三

梁启超亡命日本之后复以言论为业,于1898年年底创办《清议报》于横滨。在解释《清议报》报名时,梁氏说是为了“维持支那之清议”,似乎与在国内所办的《时务报》一样是士人清议的机关。但从所刊的文章来看,该报主要是为了抨击梁所称的“伪政府”,对以慈禧为首的守旧派毫不留情。概言之,《清议报》之宣传要旨乃是“主持清议,开发民智”。

《清议报》的编辑水准较《时务报》有明显提高,其栏目丰富、门类清楚,内容有评论、新闻、小说等,办有中文报刊上最早的时事短评专栏“国闻短评”。主编梁启超以哀时客、任公、饮冰室主人、少年中国之少年等笔名,撰写大量社评,为该报第一撰稿人。

由梁启超撰写、刊1901年12月21日《清议报》第一百期上的《本馆第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》一文,实乃一篇新闻学、报学的经典文献。在这篇长文之结论部分的前半段,任公曰:

“有一人之报,有一党之报,有一国之报,有世界之报。以一人或一公司之利益为目的者,一人之报也;以一党之利益为目的者,一党之报也;以国民之利益为目的者,一国之报也;以全世界人类之利益为目的者,世界之报也。中国昔虽有一人报,而无一党报、一国报、世界报。日本今有一人报、一党报、一国报、而无世界报。若前之时务报、知新报者,殆脱一人报之范围,而进入于一党报之范围也。”以上高论,是国人最早关于“党报”的创见。

上文的第二部分“报馆之势力及其责任”中,梁启超主要围绕四个“关键词”展开论述,即言论自由、耳目喉舌、报馆责任和报章良否的四条标准。以下为笔者摘录的梁氏经典话语:

“思想自由、言论自由、出版自由,此三大自由者,实惟一切文明之母,而近世世界种种现象皆其子孙也。而报馆者实荟萃全国人之思想言论,或大或小,或精或粗,或庄或谐,或激或随,而一一绍介之于国民;故报馆者,能纳一切,能吐一切,能生一切,能灭一切。西谚云:‘报馆者国家之耳目也、喉舌也,人群之镜也,文坛之王也,将来之灯也,现在之粮也。’伟哉,报馆之势力!重哉,报馆之责任!”

“校报章之良否,其率何如?一曰宗旨定而高,二曰思想新而正,三曰材料富而当,四曰报事确而速。若是者良,反是则劣。”

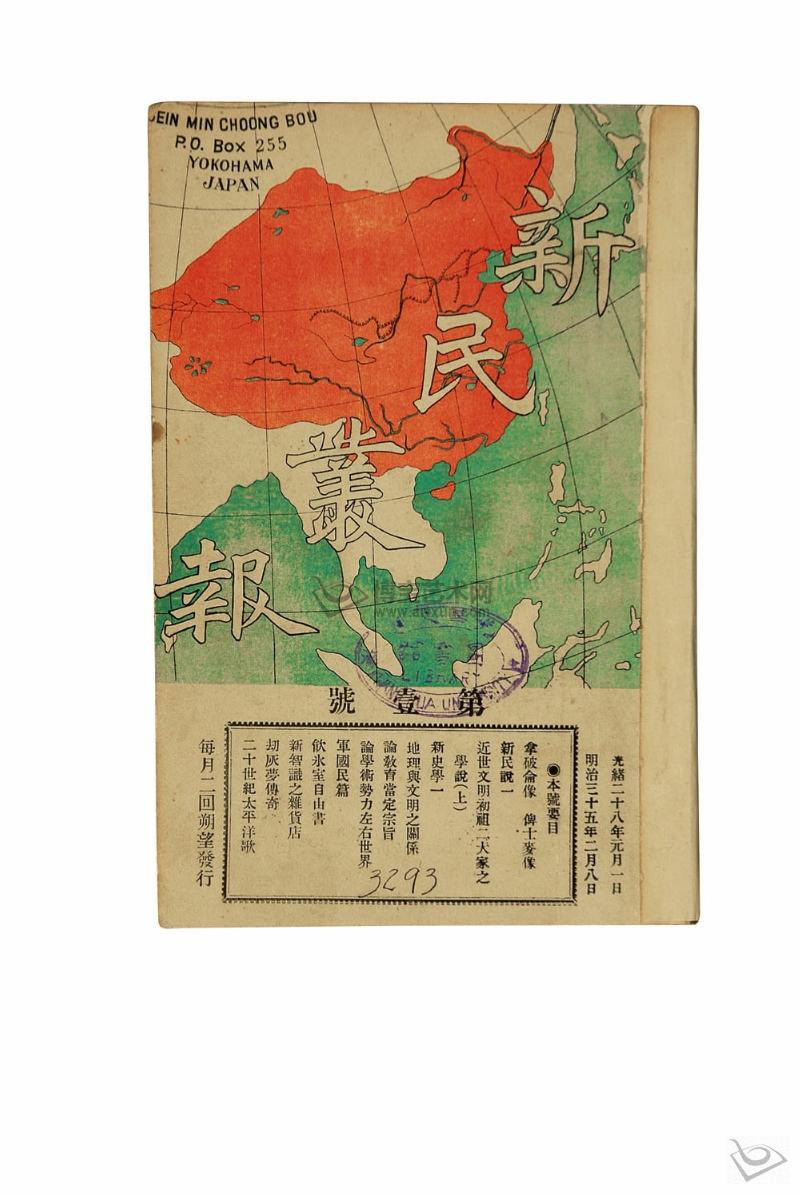

《新民丛报》是梁启超在戊戌政变后,继《清议报》而在日本创办的半月刊,为梁主持报刊中历时最久、影响最大的刊物。1901年,《清议报》停刊。1902年2月8日,梁启超在日本横滨续创《新民丛报》,历时六年,共出九十六号,编辑兼发行人署冯紫珊,实为梁启超负责,刊物上重要文章大都出自梁氏之手。《新民丛报》力图摆脱党报色彩,注重向国民灌输新思想、新观念——即所谓“新民”(但就其本质而论,它与《清议报》一脉相承)。

初办时,强调“新民为今日中国第一急务”;主张“采合中西道德以为德育之方针,广罗政学理论以为智育之本原”。开办当年,共辟24种栏目,发表各种文章、资料340多个篇目,其中评介或涉及西方意识形态的占一半以上。从创刊起,即发表梁启超的《新民说》,全文10万多字,连载34期,堪称中国报业反封建思想启蒙的代表性“鸿篇巨制”。

梁文《舆论之母与舆论之仆》(见《新民丛报》第一号)是我国近代舆论研究中的第一篇专论。任公认为,舆论是“国民多数之意见”,但它又是无形的,报刊成为它的代表。可以“造舆论”。历来的大政治家、豪杰,都非常重视舆论,“其始也,当为舆论之敌;其继也,当为舆论之母;其终也,当为舆论之仆”,而要实现这三者,必须有大勇、大智、大仁。

梁启超在《新民丛报》第17期上发表的《敬告我同业诸君》中,提出了影响深远、流传至今的报馆两大天职说。梁以为报馆有两大天职:一曰,对于政府而为其监督者;二曰,对于国民而为其向导者是也。简言之,报馆的两大天职即“监督政府”与“向导国民”,也就是今天所说的舆论监督、舆论导向等意思。梁氏之新论,比他在维新运动时提出的报纸替皇帝“宣德达情”的主张,显然有了一个大的进步。

《新民丛报》提倡运用西方理论观点,改革中国的旧史学、旧文学。其“小说”栏,长年刊登新体文艺创作和译作。设“海外奇谈”等栏目,大量介绍科技新发明、新知识。刊物首载“图画”专刊,登载世界著名政治家、思想家的图片。

刊物没办多久,就风行海内外,有的一期辗转翻印10多次。清廷严禁,也不能遏。畅销时,印数逾万份。《新民丛报》不仅是改良派最重要的机关报,而且也是一份读者面广的大型综合性期刊。胡适在回忆少年时阅读《新民丛报》时说:“梁先生的文章,明白晓畅之中,带着浓厚的热情,使读的人不能不跟着他走,不能不跟着他想。”

1905年前后,改良派与革命派展开政治大论战。《新民丛报》力主“保皇”,鼓吹“开明专制论”,被《民报》等报刊批驳。

四

1915年1月,《大中华》杂志在上海创刊,中华书局发行,梁启超任主任撰述。创刊号在“第一期目次”后称:“按本志特延梁启超先生主任撰述,研究政治上、军事上、社会上种种问题,论述世界大势及各国国情,内容丰富,名重一时,第一册印二万册,未出版以前,预定者业已纷纷,其价值可想见。”可窥探中华书局对《大中华》的重视和对梁先生的推崇。

杂志对内反对袁世凯复辟帝制,对外揭露日本提出“二十一条”侵华亡华的野心。发刊时,正值第一次世界大战结束、巴黎和会召开之际,也是日本提出“二十一条”、袁世凯帝制自为之时,对此梁启超都有雄文论及。

5月9日,袁世凯公然承认“二十一条”,帝制自为;8月20日,《大中华》第1卷第8期发表梁启超的名文《异哉所谓国体问题者》,申言“惟在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之”。此文发表前,袁世凯已有所闻,曾托人贿梁20万元,“令勿印行”。遭梁拒绝,继又派人以恐吓手段威胁。梁启超没有屈服,并以稿示袁。梁在致女儿的信中说:“除非天夺吾笔,使不能复属文耳。”表现出“言论界之骄子”的良知与天职。

袁无奈,只得加强对梁启超的监视。袁世凯大概连做梦都没有想到,梁启超并没有停留在口诛笔伐上,而是在暗中做武力讨袁的准备。在讨袁的活动中,蔡锷是一个关键人物。蔡锷于1914年辞去云南都督一职,回到北京。梁、蔡乃是师生关系,袁世凯特别警惕他们之间的联合,但蔡处处谨慎小心,佯装一副赞成帝制的样子,终于摆脱袁的监视“称病离京”,尔后秘密潜回云南。蔡锷一到云南,立马联络旧部发动云南起义,护国之役爆发。

(作者单位:湖北第二师范学院新闻系)

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!