[内容提要] 论文着重分析了央视在芦山地震突发事件中的新闻业务表现,重点对其相关数据进行了内容分析,深入研究其报道新闻的整个过程,总结梳理了其新闻实践中舆论引导的策略嬗变。论文最后针对新媒体语境这一环境变量提出了完善建议,探讨了其背后的理论和实践依据。

[关键词] 新媒体语境;电视主流媒体;舆论引导策略;央视

随着全球化进程的加剧和新媒体的迅猛发展,公民政治参与意识的勃发引发了的公共舆论的潮涌,舆论在社会发展进程中的作用愈发凸显,如何有效的引导舆论已成为当下社会发展中的重大课题。引导舆论有多种渠道和方式,大众传媒在形成和引导舆论方面,具有其他渠道和方式不可替代的作用。以往,以电视为代表的传统主流媒体在舆论引导格局中占绝对主导地位,随着全球化、信息化的加速推进,以互联网、手机为代表的新媒体全面崛起,日益成为影响社会发展的重要环境变量,对电视主流媒体的舆论引导造成了巨大冲击。在此背景下,电视主流媒体如何面对新媒体舆论的冲击,如何在复杂的环境条件下进行正确的舆论引导便显得极为重要。本文以中央电视台芦山地震新闻报道为例,对其舆论引导策略进行了具体探析。

一、研究设计

1.研究对象及样本

研究对象分为两大类,一类为央视新闻栏目,另一类为央视新闻栏目官方微博。其中第一类是根据央视频道一周排行榜TOP50(2013.4.22—2013.4.28)和央视栏目一周排行榜TOP50(2013.4.22—2013.4.28)两者取重得到的五档新闻栏目。其中事实类新闻栏目为三档,分别是《新闻联播》、《朝闻天下》及《新闻30分》,意见类栏目为两档,分别是《焦点访谈》和《新闻1+1》。因芦山地震于2013年4月20日上午8时2分发生,遂将研究日期区间扩展为4月20日—4月29日,共计十天。

根据以上分类方法,确定三档央视事实类新闻栏目样本:《新闻联播》183条,《朝闻天下》736条,《新闻30分》184条,共计1103条新闻构成了本研究的总体样本;确定两档央视意见类新闻栏目样本:《焦点访谈》4月20日—4月29日共计10期节目中的9期,《新闻1+1》4月20日—4月26日共计5期节目中的4期,共计13期新闻节目构成本研究的总体样本。

另一类研究对象是上述五档新闻栏目的官方微博,研究日期相同。在本研究中,因其他三个节目官方微博均未涉及到芦山地震新闻而未入选,故将研究对象缩减至两个,即《新闻30分》和《焦点访谈》。最终确定的研究对象样本为《新闻30分》栏目的9条官方微博和《焦点访谈》栏目的6条官方微博,共计15条微博构成本研究的总体样本。

2.研究方法与目的

本研究主要采用内容分析法,以文本分析法为辅,实证考量央视新闻栏目及官方微博与芦山地震相关的新闻数据,进而分析总结央视在新媒体语境下的舆论引导策略,并给出思考和建议。

二、研究发现

1.央视新闻栏目

(1)事实类新闻栏目

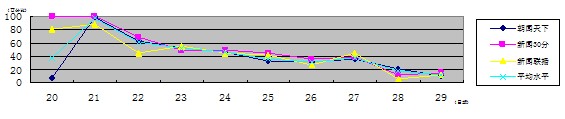

在这部分研究中,主要运用内容分析法,辅之以文本分析法,对芦山地震新闻在央视三档事实类新闻栏目及平均水平(为三档事实类新闻栏目的平均数)进行了百分比数据统计,最终结果为图1所示。

图1 芦山地震新闻在三档央视事实类新闻栏目及平均水平比例分布折线图

从宏观层面来说,这部分舆论引导的主要落脚点是对芦山地震新闻事实的报道,即第一落脚点。《朝闻天下》在8时26分报道了第一条消息,为新华社快讯,是对芦山地震一个大约30秒钟的口语播报,无相应地震画面,在此之前无相关消息滚播,与地震发生的时间整整相差24分钟。而作为新媒体的微博,则几乎在地震发生的同时,相关信息便在互联网中得到广泛传播。两者虽都着眼于事实这一落脚点,但在时效性方面还是存在较大差距。拉斯韦尔认为,媒体的环境监测、社会协调和社会遗产传承功能是通过及时向公众提供准确的信息来实现的。新闻事件的发生,尤其是重大突发性事件的发生,往往和公众的切身利益相关,公众总是希望及时获取准确的信息以便作出决策和行动,这就需要央视加强突发新闻报道的时效性,以抢占舆论的制高点。

这三档新闻栏目分布于央视早中晚三个时段,《朝闻天下》在8时的档期中,地震新闻的比例为7.5%,《新闻30分》在午间,地震新闻占据100%的比例,而《新闻联播》在晚间,地震新闻占85%,这样的比例分布,符合舆论引导的规律,三档新闻栏目联动,形成了良效的舆论生态链。新闻报道数量随芦山地震事件的发展呈下降趋势,但在4月21日和27日出现两个相对高峰,分析得知,这是央视对舆论进行引导的结果。4月21日为震后第二天,央视迅速组织记者深入灾区第一线,抢占第一落脚点,对雅安地震进行报道,使得地震新闻呈现井喷态势,报道达到顶峰状态,雅安地震新闻平均比例为97.14%。数据显示,21日三档栏目新闻中,地震救援新闻占据最大比例,为36.27%。由此可知,当天央视将主要的舆论着力点放在引导救援上,全力倡导“一方有难,八方支援”的理念,积极发挥国家级媒体的引导作用。分析数据可知,央视的舆论引导行为收效较好,社会各界迅速响应号召,驰援雅安。三档新闻栏目在27日的报道中,占据最大比例的是悼念、恢复家园类新闻,为52.38%。27日为芦山地震发生的第七天,四川政府各单位人员悼念在地震中遇难的同胞,央视不失时机对舆论进行引导,倡导全社会缅怀遇难人员,在“死者安息,生者坚强”的理念引导下,号召灾区人民重建家园,极大地鼓舞了灾区人民,迅速凝聚了全社会力量。

从微观层面上讲,三档栏目在舆论引导的过程中呈现出不同特点。首先,如图1所示,《朝闻天下》的起落幅度最大。其在21日达到最高峰,地震新闻占98.5%,至于20日7.5%的较低比例,是因为芦山地震发生在20日8时2分,此时《朝闻天下》正值第三个档期(8:00—9:00),受各方面条件限制,只能简单的对雅安芦山地震作简单介绍或对其地理位置进行简单解读,在共计6条新闻中占据4条,其余两条为记者连线。

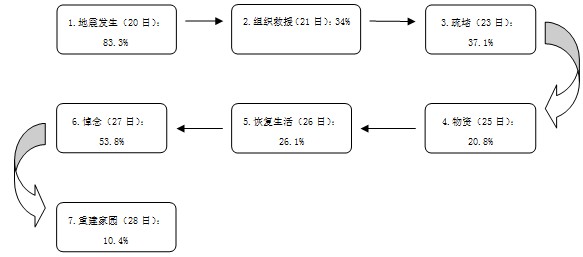

纵观《朝闻天下》与雅安地震相关的新闻,笔者对每一天比例最多的新闻进行了数据统计,发现在不同时间,引导舆论的主题与力度各不相同。就主题方面而言,可将这十天划分为七个过程,如图2所示。在以上七个过程之中,可以清晰的看到央视对于庐山地震的导向过程,整个流程稳中有序,积极进行舆论话题建构,给灾区人民传递正能量。“议程设置”(the agenda—setting function)是媒介反映舆论、组织舆论、引导舆论的重要功能,央视通过议题的设置把公众注意力引导到芦山地震上来,对于形成舆论以及引导舆论具有重大作用。

图2 《朝闻天下》关于芦山地震新闻报道的七个主要过程及所占比例

就引导力度来说,可以通过一个主题的前后时间所占比例的大小来确定。以上七个主题过程中体现最为明显的是“疏堵”,在22日的地震新闻中,比例为4%,23日上升到37.1%,而24日则为0%。分析23日的具体内容可知,由于庐山芦山县道路狭窄,央视及时倡导个人或个别单位不要自行组织奔赴地震灾区进行救援,以防给正规救援单位或人员带来不便。据24日的数据可知,人们积极响应央视号召,舆论引导效果明显。

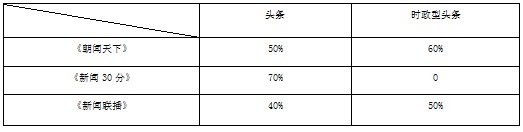

《新闻30分》在这十天报道中可以说在最大程度上凸显了新闻的价值,成功实现了对舆论的引导。分析图1可知,其对芦山地震反应最为强烈,体现为20日和21日两天地震新闻均占100%的比例,大部分均位于三档新闻栏目平均水平之上,无论在引导主题还是力度上,都最接近最佳引导水平。而体现最为明显的是《新闻30分》对头条新闻的处理上,表1为三档事实类新闻栏目头条处理的对比情况。

表1 三档事实类新闻栏目头条及时政型头条在地震新闻中所占的比例情况

所谓时政型头条是指中央关于芦山地震的工作部署或救援决定等时政新闻,而不是关乎灾区人民具体受灾情况的新闻。由表1我们可知,《新闻30分》地震头条比例居三档栏目之首,高达70%,而时政型头条的比例则为0。其在20—25日期间,头条全部为雅安地震新闻,并在21日的头条处理中特别凸显新闻的价值,而同一天播出的《朝闻天下》与《新闻联播》则均将“清华大学苏世民学者项目启动仪式在京举行 习近平和奥巴马致贺信”置于头条。

《新闻联播》在这次突发新闻的报道中表现欠佳,为三档新闻栏目中较差者。纵观其整个报道过程,或不瘟不火,或起伏不定。唯一凸显价值的部分是加入了“消息型评论”,即以消息的形式播发人民日报评论员文章。这种意见性消息在很大程度上实现了对舆论的有效引导,如25日播发的“灾难中凝聚不屈的力量”,26日的“不屈中国的坚强砥柱”,27日的“统筹抓好抗震救灾和经济建设”,号召人们众志成城,共度难关,收效较为明显。但是数据分析显示,其仅占《新闻联播》地震新闻的4.88%,比例还较小,要想取得较好的引导效果,还需加大意见性信息或本台评论等相关形式的报道力度。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!