摘 要:本文描述了新媒体盲动和过分喧闹的现状,以《KONY2012》视频在社交媒体的病毒式传播为例,分析其传播效果巨大的原因及模式,以筷子兄弟系列微电影作为引证,对网络流行文化进行反思,同时介绍躁动的新媒体带来的反社交转向,在此基础上对新媒体的发展进行了预测,并提出了自己对于新媒体发展的忧虑。

关键词:新媒体;喧闹的螺旋;《KONY2012》;网络流行;发展

一、喧闹的螺旋:躁动的新媒体

伊丽莎白?诺尔?诺依曼曾经提出过著名的“沉默的螺旋”理论 ——人们在表达自己想法和观点的时候,如果看到自己赞同的观点受到广泛欢迎,就会积极参与进来,这类观点越发大胆地发表和扩散;而发觉某一观点无人或很少有人理会(有时会有群起而攻之的遭遇),即使自己赞同它,也会保持沉默。意见一方的沉默造成另一方意见的增势,如此循环往复,便形成一方的声音越来越大,另一方越来越沉默下去的螺旋发展过程。理论基于这样一个假设:大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立。

新媒体时代,信息传播的门槛降低,社交网络UGC(User Generated Content,用户产生内容)的蓬勃发展使得普通大众在传播中的参与度大大提高,高度垄断的话语权开始向大众回归,大众不再满足于议程设置中的被动地位,不甘于仅仅作为信息和观点的接受者、反馈者,而倾向于扭转传受地位,藉由自媒体成为“独立”的传播者甚至小型意见领袖。大众开始热衷于发声,并且追求个性化表达。这使得传播学经典理论“沉默的螺旋”的地位貌似产生了动摇——新媒体使自由意见发表的成本和代价趋向低廉,吵嚷的大众一次次体会到自己作为传播者和把关人的快感,社交网络上声音与声音交错,一片众声喧哗,甚至出现为了博取关注故意反舆论或自以为反舆论地发言,螺旋扭转了方向,成为了“喧闹的螺旋”。

然而,李普曼的“拟态环境”理论指出:“我们对自己生活于其中的环境的认识是何等的间接。我们看到,报道现实环境的新闻传递给我们时快时慢的讯息,但我们把自己认为是真实的东西当作现实环境本身来对待。” 历史上已经有很多学者证明,大众传媒的内容会偏离客观现实,因为媒介文化“制造”了一个有趣的、吸引人的象征性环境。大众像是柏拉图“洞喻” 中的囚徒,被捆绑在一个类似“山洞”的狭小逼仄的象征环境中,借媒介的火把凝视眼前虚幻的投影,并以为眼前所见即是确凿的真实。

新媒体急速发展,媒介技术的革新使得大众能收到的信息愈发趋于过量和多元,但是,大众从未被松绑,只是作为媒介的火把烧得更旺,呈现在大众眼前的影像变得更清晰,但山洞还是那个山洞,大众之于山洞外世界的真实面貌依然是局外人。

因此,我们可以说自媒体的个性化表达其实是一种标准化的伪个性,诺依曼所说的“大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立”在新媒体时代也依然成立,只是大众在表达的快感中逐渐变得自以为是。新媒体人的不甘沉默,是一种非理性的躁动,他们自以为经过个人对信息的“理性”辨识与分析所得出的观点就是理智的,其实不然。

二、狂欢与盲动:《KONY2012》的病毒式传播分析

(一)《KONY2012》及其传播效果简介

2012年一部名为《KONY2012》 的视频席卷全球社交媒体网络。这部纪录片控诉了乌干达反政府武装头目约瑟夫?科尼使用童子军及屠杀等罪行,并发动公众参与抵制KONY的活动。这段近30分钟的视频点击量在五天内达到了七千万,在Youtube、Facebook等社交媒体上引起广泛关注,这位未受到足够关注的军阀KONY逐渐变得家喻户晓,并激起了世界范围内的公愤,民众要求逮捕科尼的呼声随之山呼海啸一般地传来,与此同时,上传该视频的组织“看不见的孩子”也爆红网络,组织领袖罗素被大众视为英雄。但就在得到越来越多网民关注和支持的同时,另外一些事实也慢慢浮出水面,知情人士爆料出Kony组织早被本国政府军与美军共同击溃并逃离乌干达,剩余作战人员不足500人。而“看不见的孩子”刻意削弱了这些进展,有意夸张了KONY的残暴和3万童子军归其统帅,并通过好莱坞式的制作和煽情手法让人们行动起来继续关注KONY。

尽管自始至终都有权威表明KONY一直在被追捕,但是民众就是坚信:“只有靠民意KONY才能被绳之以法”,因为他们看到了。

(二)《KONY2012》的视觉说服与效果分析

视觉传播的说服效果研究的主要学者保罗?梅萨里认为,视觉说服具有形象性、标记性和不确定性(或称含蓄性)三方面的特征 。

用作说服作用的图像,尤其是影像,在一些情况下会被传播者用来传达一些不实的观点,这就构成了对受众的视觉欺骗。利用影像欺骗受众是因为观者往往相信眼见为实,他们对于影像尤其是具有真实感的影像深信不疑。而传播者就利用了受众的这种心态,对影像通过各种手段进行操控,受众看到的其实距离真实的场景差之甚远 。而梅萨里也对此总结了常见的几种欺骗受众的方法 :

第一, 摆拍。

第二, 对影像的篡改。主要指在图像或视频后期处理时进行加工。

第三, 当对多幅图像进行编排的时候,通过颠倒正常的次序,误导观者。

第四, 有选择地展现造成的欺骗。包括影像获取阶段传播者从主观上没有正常截取画面而是选择非常态画面进行拍摄和影像的使用阶段传播者在决定将哪些影像应用于媒介的取舍过程中也采取有选择地展现的方法两个层面。

第五, 错误的文字说明。

而《KONY2012》对于梅萨里的理论进行了全方位的体现——

它塑造了乌干达苦难儿童代表雅各的形象,唤起大众同情;塑造KONY十恶不赦的罪魁祸首形象,引发愤慨;塑造组织者罗素本人的个人英雄形象,建立个人崇拜;塑造政府机关对于国际事务的淡漠形象,激起民众的心理叛离;塑造新媒体下大众力量的统一与强大的形象,捧高民意力量,谄媚大众。

它又使用种种视觉符号,比如地球、照片墙、奥巴马的签名、官方文件、希特勒照片、人群集合参与的画面等等镜头,在整个影片里散布种种隐喻,指向受众内心的既定的价值观体系,达成主客观的一致性。

而恰恰是由于视觉结构的含蓄性,它的劝服就更加隐秘,仅仅透过镜头组接和特定内容的展现,以及视听语言的运用,无声无息地对受众进行意识形态的灌输,受众在潜移默化中接受了它的价值观输出,并且还因为自己参与到了视觉理解的过程中,自以为是得到了经由自己把关后的信息,由此而深信不疑,进而参与到《KONY2012》鼓动的活动中去,并在形成一个庞大组织之后,由社群带来的集体认同感更加坚定了个人的判断,开展盲目的集群性大规模运动,最终成为了一群“乌合之众”。

《KONY2012》充满了摆弄、篡改图像、特效镜头、有组织有目的性的视频资料运用,但由于手法的隐秘性和好莱坞式的煽动性,信息主观性极强的缺陷被技巧和激情覆盖,最终成功吸引了网民的盲目信服和疯狂转发。

于是不知不觉中,逮捕KONY成为了一场大型公益真人秀。

(三)以《KONY2012》为代表的网络流行文化反思

《KONY2012》与很多现代流行文化类似。首先,它们具有大众文化的基本特征:技术性、商业性、模式化和可复制性、娱乐性 。《KONY2012》利用Youtube、Facebook等平台在互联网上被分享传播,传播范围比旧媒体时代大大增加;它将自己筹款的商业目的包装在高尚的人道主义立场中,实际上还是将“人道援助”作为商品出售,并且隐秘地消费了乌干达儿童的悲惨遭遇;它类似于好莱坞式的煽情制作以及运动形式的有组织有规范零门槛,体现出人人皆可参与的可复制性与模式化,另一方面也由于煽情手法的运用与对受众心理的巧妙迎合,在感官上形成强烈的震撼,实际上也是一种娱乐化的文化传播方式。

其次,《KONY2012》通过简单明了地展现筹款、集体活动和遵从统一指令的个人行动来吸引年轻人的投入,通过不同国家和地区的画面来构建运动“伟大、正义”的形象,通过各种统一符号标志来构建一个团队的团结感,通过与现存建制(美国无作为)的区别来树立一种基于反叛权威心理的个体认同感,通过达成简单直接(甚至有些粗暴)的目标来建立参与者的自豪感,通过将自己的符号和标志植入到年轻人圈子中形成一种流行文化。可以看到,《KONY2012》是特定地对于年轻人(尤其是社交网络使用者)群体通过一系列视听语言的运用,整合系统化的观念,通过这些自然的画面表现手法,以毋庸置疑的口吻将“意识形态”成功灌输给了受众,并且通过感召吸引受众参与活动参与实践。并且这种感召并非意识形态的直接灌输,而是通过互动和对受众心理的把握与迎合实现“召唤”,让受众以为是由于从视频中得来“眼见为实”的真实信息,并对信息进行了个人理性思考后的接受与认同。正如阿尔都塞所说的把个体变为意识形态的主体,从而从属于视频制作方的意识形态。

新媒体背景下,由于传播的互动性加强,人际传播的地位逐渐上升,文化工业中的消费者获得了更多的参与性和自主性,然而流行文化的可操作性仍然存在,受众并没有因为参与和自主而获得主动权,大众依然是文化的附庸。纵观《KONY2012》流行起来的整个历程,我们发现新兴社交媒体功不可没,受众甚至借此由信息接受者跃升为传播者,但这种流行文化包含一种网络糜音(MEME) ,即视频发布者本人对于正义的价值构建。

对于《KONY2012》来说,视频发布者“看不见的孩子”组织就是将本组织的行动逻辑、价值观念(如人道主义、拯救儿童、抗击恶势力)等传递给使用社交网络的年轻群体,通过带动他们在互联网上的转发和散播扩大参与集体,尽管每个参与者都有不同的心理需求,但在社群中都能得到包容,社群又反作用于个体使之产生归属感和成就感,于是每个个体再通过个人在互联网上作为一个自媒体的影响力将信息进一步发散。

这个模式不止是对于《KONY2012》流行而言,对于网络社交媒体中的大多数流行均有体现。我们看到,每一次网络流行文化皆由一个隐匿于草根身份的传播者发动,针对特定群体进行人际传播的扩散,使得该群体达到一种特定的身份认同(如《KONY2012》案例中传播者为非政府组织,特定人群为社交网络使用者,造成的身份认同为正义维护者)。然而,这种传播的主动方依然是隐匿于草根身份的强势机构,他们实际上在操纵大众传媒,塑造“虚假意识”影响受众的心理认知,从而达到所谓的 “教化”效果。受众自以为接受的是经过个人把关的真实信息,得出经由个人判断后的正确结论,实则暗暗被媒介误导至一个错误的刻板印象。

(四)拓展案例实证:筷子兄弟系列微电影

《小苹果》、《父亲》(父子篇)和《老男孩》这三部微电影及其原声音乐是筷子兄弟的代表作,这三部作品无一例外地在网络平台上掀起了转发狂潮,2010年社交网络处于起步阶段时,《老男孩》在优酷等视频网站上点击已经过亿,打破互联网视频点击率记录,歌曲全国传唱,引爆怀旧热潮,筷子兄弟在媒体上开始爆红。2012年的《父亲》(父子篇)也吸引过亿点击量,网友直呼“戳泪点”。

2014年,社交媒体发展达到高潮,《小苹果》一经发布便开始在社交媒体上疯狂传播,推出不到两周就位列各大音乐网站及应用的排名榜首位,众网友纷纷上传自己模仿制作的苹果舞,唱吧等K歌软件也出现了《小苹果》K歌大赛,网友称之为“新一代神曲”、“洗脑歌”,评论其“血洗各大网站、听到抖腿停不下来。”

筷子兄弟2007年首次在互联网上推出原创音乐电影《男艺妓回忆录》,也曾一度引发点击热潮,横扫当年互联网视频短片领域的各项大奖,此外也拍摄过其他微电影如2008年的《你在哪里》,2011年的《与时尚同居》,2011年的《父亲》(父女篇)和2011年的《赢家》等,但反响与上述三部差距较大。

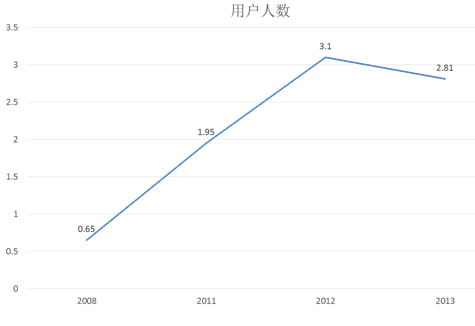

下图为新浪微博2008年至2013年的用户数统计曲线 :

微博作为社交网络的一大主要组成部分,一定程度上可以代表社交媒体的发展态势,其2012年之后用户数量的下降与微信的异军突起不无关联,因此从整体来看,新媒体社交网络的用户占有率呈增势。

明显看出,筷子兄弟系列微电影的传播效力除了受到网络媒体发展程度的宏观影响之外(2008年前后微电影的传播效力差异明显),其流行程度在每一步微电影的微观差异上也有区别:

2010年《老男孩》在视频网站上通过非人际传播依然能取得爆红;

2011年多部电影包括与2012年的《父亲》(父子篇)同名的《父亲》(父女篇)却影响式微;

2014年《小苹果》在各大社交网站“刷屏”占地。

电影主题成为传播力的重要因素:《老男孩》以“青春”、“梦想”为主题,叙述欲望都市的小人物对梦想的坚守和对青春的留恋;《父亲》(父子篇)在父女篇单纯表达父爱之外扩展延伸,继续《老男孩》的梦想主题,剧情设置上以“少年离家出走,小人物坚守梦想登上大舞台”的主线,包含“逆反”意识;《小苹果》以“爱情”为主题,并戏剧化地突出强调“长相不重要”的观念——而这些,都呼应了普通大众的心理诉求:草根逆袭、丑女翻身、反叛经典获得话语权。

筷子兄弟系列微电影甚至比《KONY2012》更好地体现了网络糜音的传染流行,它更加的娱乐化,制造的喧嚣声更加震耳欲聋。

它们同样都是草根发起者利用传播理论进行“意识形态”的扩张与灌输,同样都针对特定的社群集体,同样使得集体无意识地跟随与介入,使集体中的个人作为一个自媒体对信息进行扩大传播时,自动接纳了原始传播者的意见,不自知地进入一场随波逐流的狂欢与盲动。

并且,筷子兄弟系列微电影甚至在一轮又一轮的传播中实现了网络糜音的持续发动——喧闹的螺旋旋转不停。

(五)后果分析:媒介影响更加隐秘

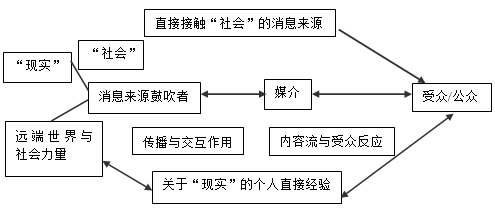

前文使用的结构分析法一定程度上忽视了受众本身的主观能动性,于是有人可能会提出质疑:这种貌似基于媒介强效果论的传播范式,是否单纯地认为媒介能对人的态度、行为、信息、观点和文化品位造成直接影响。这一点是否定的。因为新媒体对于人际传播的偏向,在此背景下主要探究的其实是“意见气候”的集体效应,并非媒介本身造成了影响,而是社会从众性或社会抵抗、主流意识形态、信仰体系、文化模式造成了影响,但这些是由媒介进行构建的,媒介在新媒体时代变得愈发单纯,只是在提供一个“眼见”的途径,并缓慢隐秘地搭建一个“放映厅”。而如何“眼见”的确是由受众进行自我选择。受众的认知却会受到学习和经验、文化背景、心理预期、情绪等多重影响,也即传播学上所说的选择性心理 。由此,媒介对于受众的影响愈发潜移默化。对此可以参照韦斯特利与麦克里恩 的模式:

正如《KONY2012》中所暴露出来的那样,媒介也把握住了大众追求个性化的心理,开始使用隐秘手段包装文化基因,借由草根身份发动网络糜音,使用精巧的制作手段来干扰认知心理,从而达到传播目的。网民被自己所见所闻震撼,被视频发布者的高尚所吸引,被其对个人力量的阿谀所蒙蔽,于是狂热地加入了传播过程,对于真实情况到底如何不闻不问。

三、社交与独处:社交网络的反社交转向

社交网络上的喧哗开始引起了一部分人的反感,嘈杂的声音、过量的信息、情绪化的观点博弈、被煽动、隐私泄露、人际过近距离使得大众产生感到迷失和恐慌,越发产生“他人即地狱”之感——“爸妈也开通了微博、QQ,从此再也不敢乱发言了!”“伤心难过想要倾吐心事,又怕朋友说我矫情。”“看别人整天在社交网络上秀恩爱秀优越,想起自己越来越自卑”“越是沉迷于社交网络越是觉得孤单,感觉患上刷屏强迫症、零回复抑郁症、离线恐惧症”……微博用户流失和微信朋友圈广受称赞的“评论内容仅好友可见”机制已是良好例证。

由此甚至产生了一批反社交应用软件,包括有妨碍社交(即帮助避免社交活动)和私密社交(即信息“阅后即焚”,有保质期限,或者保持用户匿名性)两种类型,在功能上大致有以下四种:

(一)近身警告类——有一大波朋友正在靠近

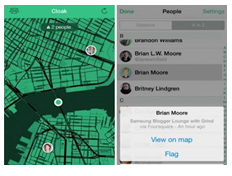

Cloak:通过扫描Twitter/Instagram/Foursquare上的签到信息,推断朋友位置并在地图上标出,当被设置为“不想见到的人”接近时会发出警告信息,并可以自主设置警告危险距离。

(二)好友屏蔽类——我要新世界

Meexo:创始人在调查中发现,许多人不愿意注册交友网站的原因是担心熟人会发现自己的主页。为避免老面孔总是相见,可以设置不让其他社交网络中的好友看自己在Meexo上的主页。

(三)匿名分享类——心有千千结,不吐不快

Secret:基于通讯录和社交圈的私密信息分享,每个人都可以匿名发布。你知道好友中谁在用Secret软件,但不知道发布消息的人是谁。好友可以对图片进行评论,某人选择喜欢后,图片将扩散至该人的秘密圈。

(四)阅后即焚类——拿什么要挟我

Snapchat:用户可以拍照、录制视频、添加文字和图画,并将它们发送到自己在该应用上的好友圈、所有照片都有一个1到10秒的生命期,这些照片会根据用户所预先设定的时间自动销毁。如果接受方在此期间试图进行截图的话,用户也将得到通知。

然而,这些反社交网络平台在发展中都遇到了相对的限制:

近身警告类:由于技术层面的限制,无线网络流量的限制使更多用户通常选择关闭自己移动客户端的定位功能,不同平台愿意签到暴露自己所在地的人同样为少数,而这些定位是否准确也难以保证。

好友屏蔽类和阅后即焚类:大型社交网站同样有能力开通此功能,边际需求难以持续维持用户粘性。

匿名分享类:存在着信息监管的漏洞,如果缺乏良好的审查机制,则可能导致暴力、色情信息泛滥,影响用户体验;而如果监管过严,用户同样会因为无法畅所欲言而放弃使用。

大众对于私密空间和安全人际距离的需求不能覆盖对于社交和人际认同的需求,完全独立的反社交媒体,过分强调了“独处”而忽略了大众和媒体的“社会性”,更重要的是,反社交的信息阻碍机制,也不利于平台本身的商业化。因此从全局来看,独立性的反社交媒体前景有限,其本质属性限制了其扩大发展。但这些异端对于新媒体大洪流的背离却是一种警告。

也就是说,尽管新媒体对个性进行了强调和推崇,也对伪个性进行了隐秘的包装和塑造,正如柏拉图所说:“多数人的民主将导致多数人的暴政。”新媒体的狂欢与盲动不可以过久维持,人人都是传播者、把关人和意见领袖,便意味着信息过量、失真和主观。

四、组织化与实务化:大数据时代下的自媒体发展预测

(一)过滤噪音——自媒体组织化平台将建立

自媒体广场由于“喧闹的螺旋”而变得过分嘈杂,有效和无效的信息互相湮没,表达变的畅通,倾听变得困难——想听到需要的、想被听到同样充满困难。

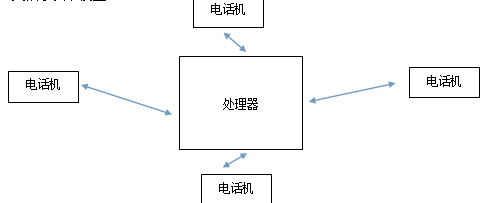

因此,将散乱的自媒体发言人有效地组织集合起来,建立起一个合法且权威的平台将成为大势所趋,自媒体与自媒体的互动将走向自媒体与自媒体的整合,类似于以下模型:

由此一来,不仅分散的声音可以得到集中,内容的发表也得到了把关,信息的可信度得到了提高。而对于作为传播者的自媒体来说,得到了言论发表的权威渠道,不再是自说自话,解决了想被听到的难题。

同时,作为处理器的平台将获得受众选择内容的数据,从而能够对受众进行合理的细分,然后在信息发布时进行筛选和组合,进行有针对性的小社群传播,信息的有效性得到了提升,对于作为受众的自媒体来说,解决了想听到需要的这个难题。

(二)盈利发展——自媒体将走进真实社区

眼下自媒体的发展瓶颈是盈利模式问题,如何能够在进行传播活动的同时维持自身的经营是重中之重。

央视财经频道前主持人、知识型脱口秀节目《逻辑思维》制作人罗振宇采取了以下措施:

1. 2012年12月21日起,视频每周更新一期,分享个人读书心得,启发独立思考,吸引了大量听众;

2. 同名微信账号每天推送一段罗振宇本人的60秒语音,分享一篇知性文章;

3. 2013年8月尝试收取会员费,在微信上发起,5小时内筹得160万会费;

4. 第二次收取会员费,定价标准为一般会员200元,铁杆会员费1200元,仅仅开放24个小时,只接受微信支付,此时对于会员甚至还未有特定会员服务的承诺,号称以爱之名招募会员,最终筹集到800万会费;

5. 2014年开始尝试一系列与会员相关的活动,如相亲大会、“天使小雏苗”(帮助会做饭的会员众筹钱做饭)等,开始线下扩张。

罗振宇有这样的观点:“由于传播介质的互联网化,受众人群和信息消费模式都将碎片化。传统大众传播将越来越难以奏效。未来的传媒将不再以信息为核心,而代之以人格。魅力人格体将是新媒体时代最关键的传播节点。受众在被细分之后,会基于兴趣和对不同自媒体人的喜爱,而发生分化和重组,最终形成一个高粘度、高聚合度的社群组织。与大众传播下的规模经济模式不同,未来社群组织的生存将遵循范围经济的逻辑。”

罗振宇起初靠兜售个人的知识素养博取关注,其所谓的“魅力人格体”也就是《KONY2012》中个人英雄的塑造,其所谓的社群经济也就是《KONY2012》中试图建立的年轻集群募集资金机制,只是他所针对的社群是他之所谓的“知识型社群”。整体来说,他完成了一次成功的自媒体的商业化转型。

值得注意的是,《KONY2012》与罗振宇都将触角延伸至真实社群。尽管《KONY2012》因其虚假信息被大众摒弃,项目未取得成功,罗振宇却完成了这一项工作。

必须看到,传媒领域仅仅靠广告支撑的盈利模式已经老化,如果按照上一节所说成功建立起了有效的自媒体集合,则可以掌握大量数据,且能通过对于传播渠道的控制,进行隐秘的媒介环境建构。也就是说,自媒体集合将通过对于信息和数据的掌握成为强势机构,通过对于传播渠道的掌握将触角延伸。

同时由于移动化客户端对新媒体硬件的革新,功能与场景的结合显得尤为重要——虚拟社交的粘性远远低于真实社交,真实的生活才是个体发展的重心。正如罗振宇所做的那样,线下的活动才是盈利的关键所在。

因此,构建共同的社交诉求,走进真实社区,垂直化与本地化发展,可能成为移动社交网络的下一步转型。(作者系华东师范大学)

参考文献:

[1] 张皓 郑讴 丹尼斯·麦奎尔.《经典大众传播理论仍有巨大的潜在影响——访传播学者丹尼斯?麦奎尔》[J].《新闻传播》(理论前沿版),2014,2.;

[2] 麦奎尔 著,崔保国、李琨 译.《麦奎尔大众传播理论》[M].清华大学出版社,2006年:4版;

[3]李普曼 著,林珊 译.《舆论学》[M]. 华夏出版社,1989;

[4]保罗·梅萨里. 《视觉说服——形象在广告中的作用》[M].中国人民大学出版社,2003;

[5]任悦. 《视觉传播概论》[M]. 中国人民大学出版社,2008;

[6]陶东风. 《大众文化教程》[M].广西师范大学出版社,2008;

[7]郭庆光.《传播学教程》[M].中国人民大学出版社,2011;

[8]郭菁.《文化进化的MEME理论及其难题》[J].《哲学动态》,2005年第一期;

[9]柏拉图 著,张竹明 译.《理想国》[M]. 译林出版社,2012。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!