2012年度“人民網優秀論文獎”獲獎名單10月30日揭曉,中國傳媒大學鐘丹瑩同學的論文《探究網絡時代下的公益報道》獲得優秀獎,以下是論文全文:

【摘要】伴隨著互聯網時代的到來,“全民公益時代”也孕育而生。在全民公益時代,媒體作為公益活動的傳聲筒,連接民眾與公益活動的紐帶,其信息的選擇和報道的形式就顯得至關重要。在研究中發現,媒體還需不斷改進報道的內容和形式,以促進民眾更全面的了解公益、認識公益、熟知公益。

【關鍵詞】公益新聞 公益報道 微公益 網絡

【正文】

一、研究背景

公益新聞,是指包括慈善新聞在內的,關於救濟弱勢群體、動員社會大眾參與公益事業、與公共利益密切有關的新聞。媒體參與公益報道,是媒體擔當社會責任的一種表現。早在20世紀初,我國就發布過公益新聞的報道,如1903年《申報》刊登的《勸募山東四川兩聲急賑》一文,呼吁民眾為洪澇災區捐助。但在此后的幾十年時間裡,媒體對公益新聞的報道多局限於活動消息類報道,產生的社會效果較弱。

2008 年的一場特大災難,使媒體對公益的關注度達到了高潮,公益報道及公益活動,從邊緣重回主流,越來越多的公益組織被人們所熟知。作為重塑公益事業主干,媒體在報道公益同時,還主持募捐、開展關注弱勢群體活動,引起了更多人的關注。2011年,郭美美、宋基會、盧星宇等事件的發生,挑戰了中國公益慈善的底線,在民眾中掀起了質疑慈善的“颶風”。與此同時,網絡公益開始嶄露頭角,諸多民間慈善組織浮出水面,類似“免費午餐”、“老兵回家”、“大愛清塵”等公益活動逐漸展開,“微公益”等名詞開始進入人們視野。

根據《第29次中國互聯網絡發展狀況統計報告》的顯示,截至2011年12月底,中國網民規模達到5.13億,手機網民規模達到3.56億,同比增17.5%。無疑,網絡時代已然來臨。伴隨著互聯網時代的到來,網絡與公益開始結合,“全民公益時代”、“微公益時代”孕育而生。

盡管這幾年我國公益事業發展迅猛,但與西方國家相比,無論是普及性還是參與度,都還存在差距。2011年“宋基金”等官方慈善組織丑聞爆出后,中國慈善的信任度飽受沖擊。而媒體作為改善這一現狀的利器,連接民眾與公益活動的紐帶,其信息的選擇和報道的形式就顯得至關重要,稍有偏頗就有可能對整個社會造成不良影響。在此基礎上,研究網絡時代下的公益報道,探索其報道模式,分析其弊端及找出應對措施就顯得尤為緊要。

二、研究方案

(一)研究對象的選擇

基於對人民網屬性的考慮。人民網是人民日報建立的以新聞為主的大型網絡信息平台,是國家重點網站的排頭兵。它以報道全球新聞,傳播國內信息為己任,保持了人民日報的權威性,在國內外網民中樹立起了“權威媒體、大眾網站”的形象。因此,選擇人民網的公益報道具有權威性和代表性。(注:研究對象主要指新聞報道的數據分析的對象,在本文的其他內容中仍會借鑒和引用其他商業網站的典型事例。)

(二)研究方法的選擇

本文主要採用數據分析和文獻研究兩種方式進行。數據研究主要以人民網2012年4月的公益新聞報道為主體,分析其報道內容和體裁,以探究其報道突破點與不足之處﹔文獻研究集中於媒體報道改進層面,試圖討論如何調整報道方針,以符合時代特點和受眾需求。

(三)樣本採集

基於文獻資料的參考。由於如今“慈善”與“公益”二者可以相互代替使用,筆者在搜索時輸入關鍵詞為“公益 慈善”,勾選“任一關鍵詞”﹔參考中國人民大學出版社出版的《21世紀新聞傳播學系列教材•新聞寫作教程》一書中對新聞體裁的劃分,將公益新聞報道體裁劃分為六大類,即消息、通訊、評論、調查、專訪及其他。

由於人民網自帶的搜索引擎無法選取“任一關鍵詞”,筆者選用第三方搜索引擎——百度搜素進行資料收集,具體操作見圖1。按照圖示方法,共搜索到相關新聞25,000篇,基於樣本基數過大,筆者隻選用了4月1日至4月30日的報道,相關新聞3410篇,有效新聞(即不包含相同新聞)共計760篇 。

(四)樣本分析研究。

筆者研究共分為報道分為內容和體裁兩個方面,具體分析如下:

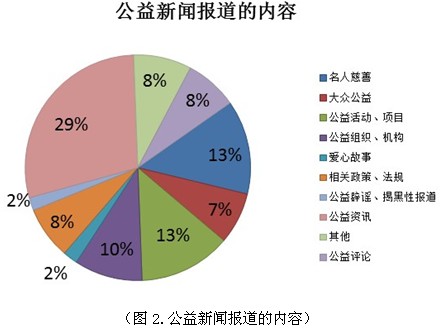

由圖2可知,公益新聞報道的內容較為豐富,但主要集中於資訊類報道。關於公益組織、機構和公益活動、項目等的報道篇數相近,不難看出,媒體較側重於報道品牌活動、品牌組織。相比對大眾公益的報道比例,媒體更傾向於報道名人慈善,突顯榜樣力量。而受助人的愛心故事以及公益揭黑性報道在整體報道中所佔比例較少。

關於公益新聞報道的體裁,從圖3可以得知,體裁主要以消息為主,其次為通訊,使用率最低的體裁為專訪。

三、公益新聞報道的新突破

(一)形式:依托網絡平台,借助微博熱點

對弱者持有同情的心態,是中華民族五千年來的傳統觀念,因此,媒體對公益新聞的報道一直都比較重視,尤其是在面臨重大災難時,更是不惜版面報道,並發動大眾捐款捐物。但是,這種平面媒體的報道受眾較為固定,不足以使信息傳播達到最大。而依托網絡平台,捐款捐物信息可以得到更廣泛的傳播,網民也可利用網絡平台來直接在線捐助,打破了地域限制。現代化的網絡技術平台讓越來越多的社會問題得到了傳播和關注,而網民的參與,使得整個過程更具真實性,全民公益的趨勢日益明顯。

自微博誕生以來,它憑借精確定位目標受眾,快速傳播有效信息,吸引粉絲積極互動這三大優勢,影響著整個中國傳媒圈。“微公益”這一形式的開拓,更是吸引了諸多的媒體的報道和眾多網友的圍觀,諸多微公益人物也成為媒體競相報道的重點。以“最美抗癌女孩”魯若晴的報道為例,在百度新聞搜索“魯若晴”,僅新聞標題就有2310篇 ,其中多篇報道是在媒體無法聯系到魯若晴本人及其親屬的狀況下完成的,記者僅憑借搜集魯若晴在微博發表的狀態和網友的回復,便可構成一篇報道。筆者以為這種摘錄式的報道在沒有網絡的時代是難以形成的,這也恰恰體現了公益新聞報道在網絡時代中的改變和創新。

(二)操作:媒體身份的轉換,增加報道的可看性

自2008年公益再次成為媒體報道熱點后,媒體在參與和報道公益新聞時,充分發揮自主能動性,不再局限於一報而過,而是更主動地介入,借助公益報道平台,結合自身的專業優勢,幫大眾媒體策劃新聞選題,深度參與公益活動,促進某些社會難題的解決。

以網友鄧飛發起的“免費午餐”為例,這位現實中的媒體人通過網絡平台提出“捐獻3元為山區兒童購買午餐”的創意,經過微博與QQ等用戶群的響應,截至2011年12月底,活動已擴展至全國9個省市,籌款近1833萬元,60多所中小學從中受益。媒體人鄧飛從報道者轉變為公益活動的組織者,身份的轉換使其在新聞報道中具有多重身份,這也賦予了其報道比傳統的公益新聞報道具有信息量更大、內容更真實、影響力更大的特點。

(三)寫作手法:注重人文關懷

人文關懷,是對人的生存狀況的關照,對人的尊嚴和符合人性的生活條件的肯定,對人類的解放和自由的追求,其核心是尊重人、關懷人、強調人的價值,主張以人為本,關懷人的生存狀態和權益。關注受難中的“人”是媒體具有良好人文情懷的體現。

在人民網公益頻道推出的“多伸一次手,滴水見陽光”的系列專題中,每期以一個民間公益組織為主題,以記者親歷的形式展開報道。以第四期專題——青島市自閉症研究會為例,報道內容包括專訪研究會創辦者、專訪教師、專訪自閉症兒童及其父母,以及記者手記和視頻,形式的多樣化使報道更具感染力。同時,在寫作語言使用上,媒體人也盡可能用更具感染力的語言來渲染報道:“爺爺衣著簡朴、干淨,眼睛裡好似有著讓人讀不完的故事。”這是人民網記者寫的關於青島市自閉症研究會報道的導語,細節的描寫一改往日人民網正統呆板的印象,讓整篇報道充滿人情味。

四、公益新聞報道存在的問題

(一)報道娛樂化

尼爾•波茲曼指出,現實社會(主要以美國社會為例)的一切公眾話語日漸以娛樂的方式出現,並成為一種文化精神。我們的政治、宗教、新聞、體育、教育和商業都心甘情願地成為娛樂的附庸,其結果是我們成了一個娛樂至死的物種。這在網絡時代中的公益報道體現得尤為明顯。由圖2可以看出,公益新聞中關於名人慈善和大眾慈善的報道比例分別為13%和7%,相比而言,媒體傾向於通過報道名人來發揮榜樣力量,凸顯公益性。筆者認為媒體過於注重報道名人、富豪等具有較高知名度群體的“義捐”行為和慈善活動,主要是希望以名人作為新聞賣點,從而吸引受眾,但這一做法,容易使公益報道成為名人謀私的道具,如“范冰冰捐‘鶴袍’義賣百萬做慈善 淚洒現場”、“劉濤廈門荒島植樹做公益 陷淤泥任蚊虫叮咬”等。

思想家阿倫特在論述善行時說,善行有一種“隱匿起來、不被他人看見或聽見”的性質。“善行”一旦公開化就失去了其善的特征,不再是為善而善了。 這句話用在將名人慈善作為報道重點,把名人“義捐”行為大肆宣張的報道中同樣合適。一旦媒體的報道使得捐贈人受於輿論的壓力或者其他威脅而不得不捐獻時,慈善的原本意義已然不復存在了。

(二)報道價值偏移

媒體不同於一般的社會組織,它作為黨和人民的喉舌,要對黨和人民負責,但它又是一個盈利的組織,這就注定了媒體不應該也不可能完全站在公益的角度進行價值判斷和選擇。因此,一些媒體人在報道時就會被市場價值標准所左右,為了單純追求收視率和發行量而片面追求信息的轟動性。

譬如,在一些民營公益組織的報道中,媒體的報道往往隻停留在對該組織的成立以及成立所產生的社會意義層面。以中蓋艾滋病項目為例,2008年該項目在海南省啟動,並成立和培養NGO組織,由於涉及人群的特殊性,為了不給當事人造成負面影響,也為了不妨礙志願者工作的有效開展,即使項目所開展的活動符合媒體的新聞價值,媒體也很少跟蹤連續報道,這也就意味著,媒體的報道關注點隻能在志願者上,相對而言,這所起到的社會作用不會太顯著。如今,因為該組織力量過於薄弱,這個項目已經停止。盡管,公益行為的目的不是為了制造新聞,而是為了產生一定社會影響與呼吁更多人參與其中,但這些公益組織一旦被媒體冷落,其影響力勢必大打折扣,久而久之,也會被大眾冷落,進而無法繼續存活。

(三)報道形式單一化

從圖3的統計數據可知,人民網的公益報道多以消息的形式出現,這一形式容易導致內容常態化、簡單化,容易使受眾產生閱讀疲勞,不利於受眾深入了解公益活動,漸漸的,這部分受眾就會流失。

在通訊類報道方面,報道主題相對單一,如“賣身救母(夫)”、用血難問題等內容屢屢出現。這些報道的重心多是描述受難者的悲慘遭遇,突出其個案意義,而不是關注造成這一悲劇的社會意義及公益事業在機制、制度等方面的漏洞。這類報道的泛濫,會引起受眾閱讀疲勞,進而出現公眾自願捐款的乏力。

(四)報道存在侵權現象

新聞侵害隱私權,指在新聞作品中公開他人隱私而使其隱私權受到傷害的行為。報道公益新聞,本來是媒體關注弱勢群體的體現,但若在報道中過渡暴露被訪者隱私,則會變成好心辦壞事。

以紅遍一時的“犀利哥”(本名:程國榮)事件為例,2011年,騰訊、天涯等網站在未經程國榮本人同意的情況下,將其照片公布於諸,並多次披露程國榮本人及其親屬詳細狀況。隨后在網友的熱議和媒體的爭相報道之下,程國榮很快被救助站收留,但當他知曉這一消息時,卻情緒失控,仰天長吼,流下了恐懼的眼淚。筆者認為,媒體這種強行介入他人生活,舉著行善標杆進行的報道,嚴重擾亂了普通大眾的生活,甚至影響到了非新聞當事人。

(五)報道內容被網絡所控

“控”這一詞來源於日語,在網絡時代被重構意義,指當人們過分沉浸於某事物中,是一種新式的社會認知的自我投射。“控”在公益新聞報道中的體現為:媒體在不了解真相、沒有核實真偽的情況下,對網絡上的公益熱點新聞進行整合報道,而大眾在這種擬態環境中所接受的信息並不是事實的全貌,長期生活在媒體制造的這種擬態環境中,他們就很容易形成與媒體相同或相似的價值觀,而忽略了對事實真相的探究。

譬如,在公益影片《Kony 2012》中存在多個與現實不符的場景和片段:事實上,Kony已經逃離烏干達並銷聲匿跡6年之久,而片中對此隻一筆帶過,致使許多網友認為目前的烏干達依然陷於Kony的統治之下。媒體在對該影片進行報道時,並沒有對這些內容進行核實和闡述,甚至大量引用網友評論,讓網友誤以為自己對烏干達的認知是正確的。同時,媒體還將烏干達的安全問題作為報道的關注點,忽略了烏干達最需要國際幫助的領域,導致很多非烏干達人至今仍然認為烏干達是一個貧窮、落后的國度。筆者認為,這種被“微”所控的報道方式一方面會使受眾認知產生偏倚,而另一方面,當事實真相被披露,媒體的信任度也將飽受沖擊。

(六)揭黑性報道夸張化

盡管在統計中,關於公益揭黑性報道所佔的比例僅有2%(見圖2),但這一部分的報道卻存在極大的缺陷,尤其表現在報道處理方式上。媒體在揭發公益慈善事業的病症時,通常異常積極,效率極高,甚至有些媒體為了在市場競爭中拔得頭籌,在報道中,將事情予以煽情化、故事化處理,這會給社會帶來極大的負面影響,從而誤傷公益事業。譬如,民政部2011年9月發布的統計數據顯示:2011年6月,全國社會捐款為10.2億元,但自6月下旬“郭美美事件”等系列事件發生后,社會捐款數以及慈善組織捐贈數額均出現銳減,其中,7月份社會捐款數為5億元,和6月相比降幅超過50%。此外,媒體不時地報道關於紅十字血庫“無償獻血有償用血”的傳聞,更導致大量民眾不再願意獻血,隨即出現醫院用血告急,甚至耽誤了病人的及時治療的情況。

五、公益報道的改進建議

(一)勇擔媒體責任,樹立信任標杆

隻有對社會、對公眾負責的新聞媒體,才能在激烈的媒介市場競爭中站穩腳跟,贏得社會公信力。第一視頻集團總編輯楊鑠今提到,“作為一個新聞評論網站,在高舉時政參考的同時,究竟能夠為公益作出什麼事情?我想第一件事情叫做付出,媒體適當放棄自己的片面立場。第二件事情叫做愛語,傳播愛的語言。第三件事情叫做同事,一起去從事公益的行為,做相同的事情,對傳播可能會起到准確客觀的同時,還會起到正確引導的作用。第四是力行,每一個網絡媒體是否用自己的平台去反映公益的聲音。”

因此,媒體在進行公益報道時,先要糾正公益報道是“賠本買賣”的舊觀念,摒棄公益報道“搭便車”的形式,去除夸張化的描寫手法,讓公益報道真正回歸公益,成為提高媒體社會公信力的一個標杆。媒體也隻有真正肩負起其公益重任,才能嚴格把好公益報道的“關口”,為公益事業營造良好的輿論環境。

(二)跳出網絡圈,實地走訪報道

在以網絡為平台的新公益時代,不可避免地會出現尖銳的爭論以及混亂的局面,在海量的信息中辨別真偽,搜索出具有價值的信息是媒體進行公益報道時的第一要務。而很多媒體卻完全依托網絡,借助各種搜索引擎完成報道,但事實是,具有公信力的報道,絕不是輕輕的點擊鼠標,媒體人需要離開電腦熒幕,通過實地走訪等多種形式全面了解事件前因后果,以確保信息的真實、可信。

此外,在網絡公益時代,媒體要在競爭中搶佔先機,還需增強報道內容的原創性,不能完全依靠網絡熱點來決定新聞焦點。譬如,多走訪本地公益慈善組織,在走訪中發現新聞點,同時加強“第一時間”的信息發布,憑借可觀、公正、詳實的報道先聲奪人,掌握信息傳播的主動權。

(三)均衡報道,做好議程設置

議程設置作為一種“理論假說”是指,媒介報道什麼,公眾便注意什麼﹔媒介越重視什麼,公眾也就越關心什麼。媒體在報道時必須做到均衡報道,包括內容、形式和體裁,才能使社會的各個方面都被重視,受眾也不會因為同類報道過多而產生閱讀疲勞。

筆者在上文論述中提及,有些媒體已經開始創新報道形式,注重人情報道,但仍有諸多媒體的報道形式還停留在原有模式中。因此,筆者仍建議媒體創新公益報道的形式,在報道中體現人文關懷。譬如,將報道的視角從富豪、明星等知名人士轉向默默無聞的普通大眾﹔從單向性的活動報道轉向立體化的動態直播。媒體還可充分利用網絡平台,將公益報道與微博等自媒體結合,形成網上、網下的聯動。

在內容方面,媒體可以均衡名人高調慈善、公益組織活動、公益咨詢等多方面內容的報道,通過消息、通訊、評論等多種新聞體裁的運用,從而使民眾對我國現代公益有更多元化、全面的認識。如,在慈善機構、明星“假捐”、“被捐”風波之后,媒體開始注重反思性的公益話題、理性的公益新聞的報道。可以說,如今民眾對慈善事業動機的越來越不信任,恰恰使媒體公益報道的空間得以大幅延伸。

(四)寬容態度,保密隱私

現代慈善認為,做慈善總比不做好,隻要沒有違法犯罪,社會還是對其給予寬容和鼓勵。不難看出,現代慈善的行為方式較為優雅,相比而言,我國公益慈善事業有些“野蠻”,類似一些以高調反慈善為榮的現象還經常出現,但媒體在報道時,不應過分夸大這一現象,在報道中盡量通過正面的輿論引導來促進民眾正確認識公益,進而推進我們公益事業的發展。譬如,類似“詐捐門”等具有明顯感情色彩和貶義的詞匯要慎重使用,以避免公益組織形象妖魔化。

同時,媒體報道中須明確新聞報道的目的是喚起讀者的愛心,促進公益事業發展,而不是暴露被訪者的隱私。筆者認為在不擾亂被訪者生活的前提下,可適當報道其人生歷程、人生感悟、病症(如自閉症、艾滋病等),以引起受眾的關注和同情,但不予渲染,文章著力點還應放在造成這一現象的社會意義及公益事業在機制、制度等方面的漏洞上。

六、結語

最近,國外媒體發布了一份針對16個全球最大國家,24000名消費者進行的調查數據顯示:愛用網絡媒體的人,在現實生活中比其它一般民眾更樂於助人,可能當義工。 媒體人鄧飛利用其網絡資源,將“免費午餐”項目一舉推向大眾眼前,創造了一個慈善奇跡。他在採訪中說道:“如果沒有網絡的力量,我的這些公益項目是不可能完成的。”筆者以為網絡為公益的發展提供了平台,使其以更快的速度被人們熟知,加速了全民公益時代的到來。

在全民公益的時代,媒體作為公益活動的傳聲筒,還需不斷改進報道的內容和形式,以促進民眾更全面的了解公益、認識公益、熟知公益。相信在不久的將來,通過媒體的報道,網絡公益將成為社會普遍接受的傳達價值的方式,人人都成為了公益主角,在社會中傳遞著微小卻溫暖的正能量。

【參考文獻】

[1] (美)沃爾特•李普曼.公眾輿論[M].閻克文,江紅,譯.上海:上海人民出版社,2011

[2](美)尼爾•波茲曼.娛樂至死[M].章艷,吳燕莛,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2009.

[3]郭慶光.傳播學教程[M]北京:中國人民大學出版社,1999.11

[4]劉明華,徐泓,張征.新聞寫作教程[M]北京:中國人民大學出版社,2002.3

[5]王軍.傳媒法規與倫理[M]北京:中國傳媒大學出版社,2010.3

[6] 王亦君.媒體如何報道公益[J].青年記者,2011(27):12-13

[7] 劉繼忠,喬文娟,石娜.我國公益報道的現實困惑與對策[J]青年記者,2011(27):14-15

[8]余索.是誰扼殺了平民的隱私權——以對“犀利哥”的報道為例[J].新聞世界,2011(8):255-256

[9] 李 民,卿志軍,林秀雅.NGO發展中媒體立場和責任的思考——以海南為例[J].今傳媒,2012(2):19-20

[10] 余妙玉. 網絡公益時代誕生[N]天下網商,2011-12-06

[11]湯景泰. 網絡時代人人是公益主體 輿論給力助推全民公益[N]南方日報,2011-12-18

[12]陳江宏.媒體人和NGO人共論公益媒體公益傳播需更給力[N]公益時報,2011-3-1

[13]戴遠程. 公益報道大有可為[N]南方傳媒研究,2011-09-06

[14]朱怡. 微公益時代:凝聚網絡的力量[N]網絡導報.2012-3-26

鄭莉. 中國踏入“大公益時代”詐捐等影響慈善事業發展[N]工人日報,2011-3-28

[15]袁卿,謝來. 烏干達:別把非洲苦難當公益噱頭[N]國際先驅報,2012-3-23

[16]百度新聞高級搜索“公益 慈善”:

http://news.baidu.com/ns?from=news&cl=2&bt=1333209600&y0=2012&m0=4&d0=1&y1=2012&m1=4&d1=30&et=1335801599&q1=&submit=%B0%D9%B6%C8%D2%BB%CF%C2&q3=%B9%AB%D2%E6+%B4%C8%C9%C6&q4=&mt=0&lm=&s=2&begin_date=2012-4-1&end_date=2012-4-30&tn=newsdy&ct1=0&ct=0&rn=50&class=0&q6=%C8%CB%C3%F1%CD%F8

[17]百度新聞搜索“魯若晴”:

http://news.baidu.com/ns?cl=2&rn=20&tn=news&word=%E9%B2%81%E8%8B%A5%E6%99%B4&ie=utf-8

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間