一家之言

□唐師曾

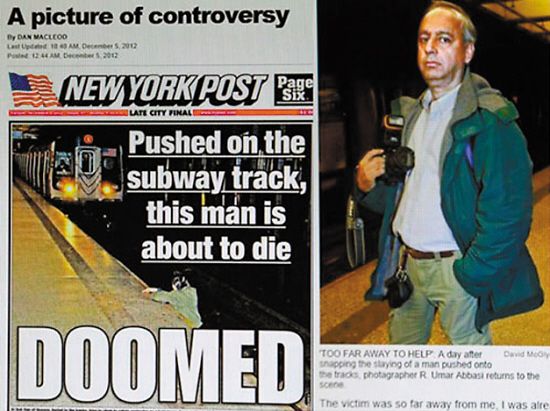

《紐約郵報》12月4日頭版顯示,一名男子在地鐵鐵軌上求救,身后是駛來的列車,文字說明“被推下地鐵,這個男人馬上就要死了”。———一名掉下地鐵的男子雙手緊緊扒住站台邊緣,旁邊是疾馳而來的地鐵列車。照片上的粗體字寫著“在劫難逃”,還有一行小字“被推下地鐵,這個男人馬上就要死了”。現實中類似這樣的職業倫理糾結一直存在著———

攝影記者是“可憐的稱職者”

“落軌男子求生照惹爭議 先拍照還是先救人?”這本身就是一個精神分裂的話題,媒體娛樂化,機械地把錯綜復雜的“人的事件”簡化成非A即B。

12月3日,紐約皇后區一地鐵站內,一黑人男子將一名58歲的韓裔男子推下站台,此前兩人並不認識。目擊者稱,當時這名男子奮力掙扎。為《紐約郵報》工作的自由職業攝影師烏瑪爾·阿巴斯正在等車,抓拍到韓裔男子扒住站台的照片。4日,這張照片登上了報紙頭版。“我開始奔跑,希望司機能夠看到閃光燈。”阿巴斯說,司機可能看到了,但是掉落站台的男子仍然遇難。阿巴斯說列車將他“撞得像一個破碎的布娃娃”。

當讀者看到《紐約郵報》的照片時,越來越多的人開始疑問:“為什麼攝影師不去救人?”在社交網站“推特”上,許多人罵《紐約郵報》非常“卑劣”。讀者不去責問靠納稅人養活的警察、靠賺旅客錢的地鐵、涉嫌謀殺罪的黑人……照他們的SB邏輯,拍《士兵之死》的羅伯特·卡帕(Roert Capa)就該上絞刑架,因為他沒有替法西斯佛朗哥挨槍子兒,而是站在一旁端著相機看熱鬧。

僅從這張照片上看,從這個畫面、特別是列車車廂壓縮的透視關系上看,攝影記者使用的是中、長焦鏡頭,也就是說,攝影記者距事發地點有相當長的距離。

設想偌大的國際大都市———紐約地鐵站,人山人海的大眾突然沒了,隻剩下被害者、謀殺犯、攝影師三個人,這真是把人類社會割裂了,割裂的社會,產生分裂的精神。在一個火車司機剎不住進站(或出站)減速的列車,執勤警察不見蹤影,其他乘客蕩然無存,天眼、鷹眼、CIA、FBI如水銀瀉地……的地鐵站上,唯一稱職的———就隻有這個可憐的攝影記者。

獲普利策獎卻被輿論所殺

從福爾摩斯到007,記者都是優雅、從容的職業。他們大都天性高貴,受過良好教育,即使啃半塊黑面包,也要鋪上雪白的台布。他們用詩德樓鉛筆、Parker、Mont Blanc……從容地在本子上勾畫,字斟句酌、反復咀嚼,經大腦發酵之后,再舌燦蓮花。遇到拒絕記錄的場合,他們隻能用速記符號寫到餐巾上,或是把襯衣袖口當速記本。

兩次世界讓Contax 、Leica的影像記錄方式脫穎而出,但很快就被韓戰、越戰的Nikon“大F”取代,那真是一個夕陽武士的浪漫年代。

現而今的“記者”憑借互聯網技術已經很少進入現場,編輯更是鏈接、復制、粘貼的“粘輯”。我親歷的“季羨林被盜案”被炒得沸沸揚揚,自始至終竟沒有一個記者見過季羨林本人!

美國記者阿巴德·桑托斯說:“用閃光燈引起列車司機的注意———當遇難者正攀著地鐵沿求生的時候,這種所謂幫人的辦法看起來沒有必要。”

面對生死一線的時刻,攝影師或者記者到底是先救人還是先拍照採訪?選擇拍照的攝影師並非阿巴斯這一個。1994年,南非攝影家凱文·卡特拍攝了一張即將餓死的非洲兒童照片,上面的小孩子皮包骨頭,后面一隻專吃尸體的禿鷲緊緊盯著孩子。卡特憑借這張照片獲得普利策獎,但是也受到公眾強烈抨擊,不久被輿論所迫,毅然自殺。其他著名的戰地攝影師勉強能頤養天年的,大多也像尤金·W·史密斯那樣貧病交加,死於精神疾病。

在分工的社會堅守職業道德

拍得這幅照片的攝影師烏瑪爾·阿巴斯事后回憶:“我開始奔跑,希望司機能夠看到閃光燈。司機可能看到了,因為車子減速了,但是掉落站台的男子被列車撞得像一個破碎的布娃娃。”

1987年,新華社攝影部成立新聞中心,一共有王景堂、柯林謂、李啟華、李曉果、羅越美、我6個人,由於是改革開創的新生事物,連公章都是我找西城分局倪陳杰私刻的。我既當編輯又當記者,辦公桌在口子樓二層中央組。組長劉東鰲不止一次問過我:“你採訪的時候,如果有人行刺鄧小平,你該怎麼辦?”我說:“我站在我原來的位置上過膠卷、設光圈、聚焦、按快門……”他問:“為什麼?”我說:“所有道德都該具體分析,工作時就該講職業道德。我的職業是拍照。如果我奮不顧身掩護首長,弄不好還擾亂了8341和黨中央的偉大戰略部署,因為那是他們的專業,而拍照是我的專業,我隻負責記錄偉大領袖和他們偉大衛士的偉大,還有反革命分子的渺小……”

現代社會是一個高度分工的“科學化”社會,《1984》中的CCTV、社會警察、精神警察無所不在。交警、片兒警、巡警、武警、特警、防暴警、消防警、網絡警……現實接觸的突發事件中,每個細微之處都會像雨后的蘑菇那樣警察遍地,穿官衣的不穿官衣的總在第一時間———封鎖現場、清理人群、設置電子干擾、封閉無線通訊空間……從物質到精神,從有形到無形,哪兒輪得上我學雷鋒?

憑著這點常識,地震、洪水、游行、動亂、鎮壓……我都冷靜地拍照。就是和拉賓、沙龍、薩達姆、卡扎菲拍照合影的時候也沒動掐死他們的念頭。因為我是攝影記者。在這個精神分裂的世界,我的職業道德沒有變形。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間