[摘要]在新媒體時代中,媒介的擴張和發展使受眾活動的重心從單向的接受轉移到更加個人化的搜索、協商與互動上,從而為私人性受眾拓展出更多的可能性。然而為適應新媒介環境,意見領袖也有了新的發展,成為傳遞信息及引導輿論的主要社會力量,並借助網絡平台,重新引領受眾對於社會宏觀問題和重大事件的關注,增加受眾體驗的公共意義,塑造公共形態的受眾。

[關鍵詞] 新媒體﹔意見領袖﹔公共形態與私人形態﹔受眾

在現代公民社會,公共領域為公共辯論提供了介於國家(政治制度)和公民(私人生活)之間的觀念上的“空間”,而大眾媒介理所應當成為公共領域的一種機制,提供討論、爭辯和信息的發布。而新媒介的迅速發展,一方面使媒介渠道多樣化和專精化,受眾在品位和生活方式的基礎上逐漸分化﹔另一方面,使信息碎片化,媒介使用趨於個性化。二者共同導致了受眾角色的私人化。按照兩級傳播模式,在大眾媒介和受眾的刺激-反應過程中要經過意見領袖的中繼傳播,因此意見領袖對於新媒體環境下受眾的私人化必然會產生影響,那麼是會產生正向疊加還是反向回歸的影響?又是如何改變受眾體驗的?這一系列問題成為本文討論的重點。

一、新媒介環境下受眾的私人化

在談及社會生活中大眾媒介所扮演的角色時,哈貝馬斯在其著作《公共領域的結構轉型》中提到了公共領域這一概念。他認為,一般來說,公共領域指一種觀念上的“空間”,這種空間為公共辯論提供一種或多或少的自主與開放的“競技場”或公共論壇。這種空間處在社會的“基底”和“頂層”之間,調節二者之間的關系,其中“基底”可以被看成公民個人生活的私人領域,而位居“頂層”的政治制度則是公共生活的一部分。換句話說,對大眾媒介的不同接觸將會使受眾自發分化為公共形態的受眾和私人形態的受眾。

公共形態的受眾可以由以下的情況所區分:是否有意識、有動機地關注具有社會重要性時間的報道,或者是否牽涉到重要的即時體育節目或重要娛樂事件的觀賞。公共性的受眾經驗經常對一個廣泛的社會團體有某種程度的認同,這種經驗通常會牽涉到受眾的公共角色,如公民、選民等。而私人形態的受眾體驗是根據個人的情緒和環境建構的,它並未牽涉到社會甚至是其他人。這種形態的受眾體驗比較重視自身的比較以及與媒介模式、角色或個人性的相符程度。

在新媒介環境下,每個人都可以通過自己的微博、博客等媒介發布信息,均享有信息供應的自主性和平等性,受眾不再是大眾的一部分,而是一種可以進行自我選擇的一個個體,新媒體典型的私人化屬性使受眾活動的重心從接受轉移到更加個人化的搜尋、協商與互動上﹔且新媒體的擴張極大加速了信息的擴張,越來越多的媒介來源意欲瓜分固定數量的受眾的注意力,爭相向受眾推送滿足其品位偏好的個性化、定制化資訊服務,使受眾進一步細分,並在信息繭放效應的作用下接觸的信息窄化,個人按照意願隨心所欲地選擇帶來的是媒介體驗的個人化,關注視野也縮小到自己或周圍人的碎片化的日常生活裡,最終局限於自己搭建的私人領域中。而隨著受眾分化和媒介使用個人化而來的就是受眾和媒介來源緊緊綁在一起的紐帶逐漸鬆弛,而且受眾體驗的公共意義也開始喪失,私人形態的受眾成為主流。

二、媒介變遷與意見領袖的嬗變

意見領袖的概念,最早由美國傳播學者拉扎斯菲爾德等人在對1940年美國總統選舉中的研究中提出,並建立在兩級傳播假說之上。他認為觀念一般從收音機和報刊傳到意見領袖那裡,接著從他們那裡傳達到人群中不太積極主動的那些部分。 傳統意義上的意見領袖通常具有以下幾個主要特點:其一,社交范圍廣,擁有較多信息渠道,對大眾傳播的接觸頻度高,接觸量大﹔其二,精通某個特定領域,有較強的讀碼釋碼能力或在周圍人中享有一定聲望,擁有單一或綜合的影響力。

面對新媒介環境,意見領袖的傳統概念受到了相當程度的挑戰,在網絡時代其內涵有了新的發展。一方面,網絡意見領袖借助論壇、博客及微博等載體與網民及大眾媒體進行直接的信息交流,且往往能形成一個開放的圍繞重大事件或話題的網絡社群。另一方面,網絡意見領袖廣泛分布於社會各個階層,既有關注國家宏觀問題的精英階層,也不乏對於社會焦點問題剖析實際的草根階層,他們都對受眾具有一定的號召力。最后,網絡環境下的意見領袖具有不穩定性,隻要在短期內能夠憑借熱點事件吸引大量關注,人人都有可能成為網絡時代的意見領袖。

三、意見領袖對公共形態受眾的塑造

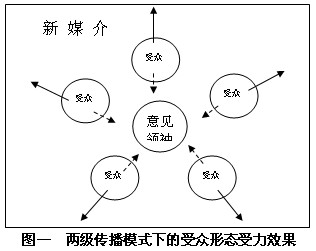

新媒介的迅速擴張,一方面直接促使受眾角色私人化,另一方面意見領袖功能的新發展卻反向引致受眾形態的公共性回歸,他們會以一種近似儀式的方式將一群人結合起來,以參與某些更廣泛的國家體驗或國際化體驗,追隨這些意見領袖的受眾,將會更多地融入國家或其他重要團體的公共生活。如下圖模型,描述兩級傳播模式中的受眾形態。

由上圖可知,新媒介的擴張形成受眾之間的外向離心力,即反映受眾私人化﹔而網絡意見領袖的出現,則在一定程度上緩解了受眾的私人化形態,通過一定形式喚起受眾的集體特質,進而在受眾私人形態的大趨勢下增加受眾的公共體驗,塑造公共形態的受眾。那麼網絡意見領袖是如何促進受眾形態的公共性回歸呢?

首先,在上文中提到不論是由傳統意義上的精英階層意見領袖發展而來還是網絡環境下成長起來的草根階層網絡意見領袖,他們都熱衷於對社會普遍關注的公共問題和重大事件展開積極的信息傳遞和觀點表達,並且由於意見領袖的權威性或質疑權威的精神往往對受眾有巨大的號召力和影響力,促使他們在碎片化、個人化的時代特征下,主動關注和探討社會公共問題,參與社會公共生活。

其次,網絡意見領袖與受眾之間的互動也為受眾的公共化提供了可能。以微博為例,微博的優勢在於信息不局限於點對面單方向的傳播,回復跟帖作為信息反饋同樣可以暢通地被信息源接收,這種模式使網絡意見領袖處於與眾多關注者頻繁的互動關系中。 這就激發了受眾主動參與公共生活、討論的主動性。有數據表明,目前大部分社會輿情事件中均有微博介入,並在公眾輿論的壓力下得以被傳統媒體、政府和社會普遍關注,這在一定程度上也形成了對受眾參與公共生活的激勵。此外,網絡意見領袖與受眾之間是一種平等、互助的關系,這就增加了受眾對於意見領袖的認同,使其更願意與意見領袖之間展開對於公共議題的討論與交流,從而形成公共領域受眾社群,使受眾逐漸從個人生活的私有領域上升到公共領域。

結語

受眾的私人化是當前新媒介擴張下的顯性結果,但同時我們也應注意到意見領袖在網絡外衣下的新發展對於受眾形態公共化回歸的影響,本文認為受眾形態同時受到新媒介擴張和網絡意見領袖的雙重作用,且方向相反,受眾形態的最終形成取決於二者力量的博弈。此外,本文的論述雖然基於拉扎斯菲爾德的兩級傳播假說,但同樣適用於由之發展而來的多級傳播模式。(作者系:南開大學文學院傳播學系)

參考文獻:

[1] [英]丹尼斯·麥奎爾著,崔保國,李琨譯:《麥奎爾大眾傳播理論》[M],北京,清華大學出版社,2010年7月

[2][德]哈貝馬斯著,曹衛東等譯:《公共領域的結構轉型》[M],上海,學林出版社,1999年

[3] 宋石男.互聯網與公共領域——以Web2.0時代的網絡意見領袖為例[J],四川大學學報,2010年第3期

[4] 包旭.網絡意見領袖的主體及互動性分析[J],新聞傳播,2012年第7期

[5] 靳雅茜.網絡媒介的公共性——解讀哈貝馬斯的《公共領域的結構轉型》[J],佳木斯大學社會科學學報,2006年1月

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!