摘 要:新媒體環境下的報紙新聞生產中,微博已成重要輿情源與輿情發動器。微博作為報紙消息源具有渠道寬、瞬間聚合,爆料空間開放,互動性強等特點。報紙記者在應用微博消息源中應提升專業調查力,建立信源跟蹤監控機制,報紙機構也應該嘗試探討建立新技術環境下的新聞工作常規。

關鍵詞:“消息源喂食” 微博 報紙消息源 特征與利用

隨著微博在信息傳播中作用日益凸顯,裂變式傳播的微博已深刻影響了傳統報紙的新聞生產過程,微博已成為報紙新聞的輿情源與發動器。據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的《第31次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2012年12月底,我國微博用戶規模為3.09億,較2011年底增長了5873萬,網民中的微博用戶比例達到54.7%。 手機微博用戶規模2.02億,佔所有微博用戶的65.6%,接近總體人數三分之二。【1】

“報刊……就像探照燈的光束一樣,不停地照來照去,把一件又一件事從黑暗處帶到人們的視域內。”【2】李普曼在70多年前提出的傳媒工作的機制道出了報紙新聞工作的基本規律。在今日網絡時代,作為消息傳播起點的“探照燈”不再是報刊,已被微博這一新興社會性媒體取代。2010年11月15日上海膠州路公寓發生特大火災,微博先聲奪人,一網友在起火不到5分鐘后發出信息並配發自拍照片:“隔壁的隔壁失火了!我已經先報警了!”最后,當地傳統紙媒官方微博也不得不轉載此消息。

據中國傳媒大學網絡輿情(口碑)研究所(以下簡稱IRI)監測數據統計顯示,在2011年上半年選取的輿情指數前80名事件中,共有15個事件由微博首發,如郭美美事件,江蘇溧陽衛生局長“微博直播開房”事件,江西撫州爆炸案,故宮失竊案,“隨手拍解救乞討兒童”行動和投資人王功權“微博私奔”等。2011年上半年,佔比18.8%的網絡熱點事件源頭是微博。此前,論壇、博客和新聞跟帖一直是三種最主要的網絡輿論載體,但在2011年,隨著微博井噴式的發展,網民爆料的首選媒體更多地轉向微博。【3】

媒體間是可以互為信源,麥圭爾就曾指出“報紙和電視之間長久以來存在持續的相互‘喂食’現象”,媒體間“喂食”其實就是互為信息來源。【4】微博對於傳統報紙的“消息源喂食”也已成為滲透到報紙新聞生產中的一種客觀性因素。作為報紙消息源的微博有怎樣的目前使用現狀如何、有何特征,報紙記者怎樣更好應用微博消息源為自己的專業採寫服務?對這些問題,本文嘗試進行簡要探析。

一、微博作為報紙信源的使用現狀

眾所周知,在傳統報紙新聞實踐中主要有幾大新聞源:記者主動挖掘、公共資源(新華社電稿)、媒體通聯共享、通訊員來稿。其中,通訊員供稿是報紙新聞來源的一個重要途徑,有人更是把通訊員比作報紙不可或缺的眼睛和耳朵,視其為記者獲得新聞線索的穩定來源,也是報紙維持對於某組織持續動態關注的重要維系者。微博新環境下,作為新聞源制度性供應渠道的通訊員制度所佔地位是否有所改變呢?報紙信源結構,以及報紙記者獲取新聞源的工作方式與習慣發生了哪些變化?

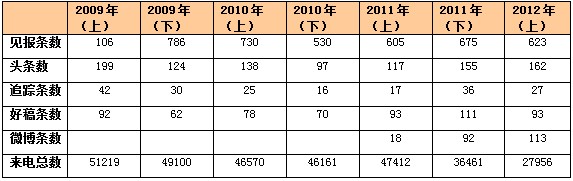

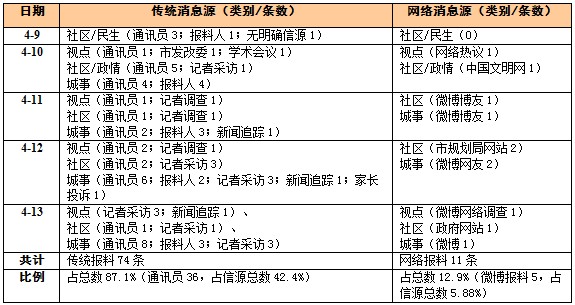

筆者認為當下微博信源擴張、推動了報紙信源結構更加多元。下面表1為《廣州日報》政文新聞中心報料組記錄的2009年6月至2012年6月三年時間內的報紙報料情況,反映了自報料組微博監控以來,微博報料的見報條數的井噴式增長。表2則統計了《南方日報》“廣州觀察”在2012年4月9日——13日一周內消息源情況,反映了報紙新聞傳統信源(通訊員、報料人)為主,網絡報料(微博、政府相關網站)為輔的多元格局。

表1 《廣州日報》2009.6-2012.6報料新聞消息來源統計

表2 《南方日報》“廣州觀察”版樣本傳統與網絡信源對比

就目前報紙新聞信源狀況,《廣州日報》一位記者接受筆者訪談時表示,過去的報料監控主要以電話、書信等形式為主,在2011年下半年,報料中心才增加了報料接線員主動介入微博報料監控,增加此監控之后,來自微博上的新聞線索見報稿件的數量一路攀升,現在大有蓋過電話、書信報料的發展勢頭。現在門戶網站、搜索引擎,微博、BBS論壇、QQ群等,織起一張密不通風的新聞網,預警天下大小事件。

隨著微博信源不斷拓展,目前報紙新聞記者對於微博信源使用的工作慣習也發生了改變,筆者分析主要體現在兩個方面。

首先,記者建立微博專業圈子,實現監控。微博“多點對多點”的傳播讓信息傳播多元化,開放的微博報料打破了通訊員信源一家獨大的局面。報紙記者也把微博報料視為新聞源競爭的主要戰場。據筆者長期觀察發現,當下無論跑線記者,還是社會新聞記者,他們都更加關注與其領域相關的各機構微博、街區微博、生活服務圈微博,同行微博、同城媒體微博、媒介批評微博,以及作為意見領袖的市民個人微博,他們嘗試在微博上建立起專業圈子,織起“捕食”新聞源的密網。

其次,微博報料機制改變了記者的工作時間軸,微博情境下新聞有了24小時的生命,記者養成了全天候刷微博的工作習慣。在微博時代,原有“跑線”劃分的工作機制部分失效,對於任何記者新聞都具有了一天24小時的生命。目前官方新聞機構對於新聞的發布,也逐漸重視微博渠道。任何時候,微博上都有可能與自己分屬領域的大新聞爆出,基於此,不少報紙的工作時間也以微博信息披露為中心進行了調整,在不漏稿壓力下,很多記者養成了不間斷刷微博的習慣,對網絡信源實施全天候布控。

二、微博作為報紙消息源特征分析

經分析,我們發現微博是一個藏量極大豐富,並具有無限可能的新聞資源庫。從事件開動之后,各種紛雜的新聞線索便會迅速涌現在微博上,讓專業記者應接不暇,在各種網絡公共事件之中,微博讓人人都變身媒體消息源,傳統媒體記者也紛紛採納微博消息源作為新聞報道的線索,經跟蹤調查、核實后採寫為新聞報道發表。與傳統報料方式相比,微博作為消息源也有極大優勢,呈現出渠道寬、瞬間聚合,報料空間開放,互動性強等特點。

1、報料渠道擴寬,具有瞬間聚合性。微博短小精悍,文圖、音頻、視頻各種形式都沒有局限,傳播上呈現裂變式,這些優點也使得微博報料渠道極大拓寬,如果說過去是小口徑“水管式”報料,現在已成寬口徑“水渠式”報料。此外微博在網絡公共事件、突發性事件報料方面也具有瞬間聚合性的特點。一旦突發事件發生,來自四面八方的消息源便在微博上會瞬間爆發,並迅速聚合為“熱點話題”。在報料速度、報料便捷性方面,傳統的通訊員報料、熱線報料都無法企及,現在勃興的BBS和博客報料也因為篇幅、格式,以及網絡把關人為因素(置頂、首頁推薦等)等等限制而無法與之相比。此外,“微博+博文鏈接”、“微博+論壇帖”的爆料方式也彌補了微博爆料受制於140個字的短板,拓展了微博爆料的空間。

2、報料空間開放,可順暢溝通反饋。書信報料、通訊員報料、熱線報料……此類傳統報料方式是在一個相對閉合空間內進行,有時也會在秘密的私人空間內進行,具有一定封閉性。特別是一些不太熟悉的報料人,記者有時可能未建立穩定的溝通方式,缺乏流暢反饋機制,兩者互動相對不足。“微博報料”則完全不同,微博是一個開放自主空間,設有關注、私信、評論等較為暢通的交流、反饋渠道,在報紙記者與消息源之間是一種高度互動的關系,而且此種互動也是在陽光之下進行的,是無法人為封閉的。例如,6月28日中國紅會就郭美美事件召開發布會,但僅允許六家中央級媒體參加,閉門新聞發布仍擋不住被“微博直播”,現場記者紛紛貼出了發布會問答與圖片,吃了閉門羹的記者也在微博上向紅字會發布提問提綱。此外與BBS、論壇等其他網絡爆料方式相比,微博的開放性也有明顯優勢。

3、報料現場感強,自我糾錯有保障。有網友說,微博就像一個你我共同生產的新聞機器、公開的意見市場。當某一事件發生后,各種文圖並茂的信息、各種事件細節都在微博上迅速浮現,也有現場網友發出音頻視頻資料,形象生動,也極富現場感。這些消息源及時滿足了微博受眾的一時信息飢渴,給大家一個不斷豐滿不斷完善的“第一現場”。例如在上文所提及的上海膠州路火災中微博網友的圖文爆料就極具現場感。同時,在面對爭議性事件時由於事件本身復雜性,以及觀察角度、自身立場的不同,網友的微博爆料也存在瑕疵,甚至錯誤。對此微博會迅速啟動自我糾錯機制、辟謠機制給以回應。此外,與傳統爆料方式,以及BBS、論壇等網絡爆料方式相比,微博意見領袖的引導作用更加直接、有效。例如,日本地震發生后國內微博上謠傳震中核設施發生爆炸,一時謠言四起。此時一些使用微博意見領袖、在地震現場的知情人就自覺承擔起了揭露、辟謠的責任。

三、微博作為報紙消息源的開發與利用

網友“皮克哈特”在微博上評論說:300年前,新聞是通過口口相傳和書信飛鴻傳播開去,小酒館和咖啡館就像是一封新聞信。300年后,微博提供了人們隨時隨地報道所見的可能,普通人開始參與收集、分享和討論新聞。消息源豐富但真真假假,負責任的新聞正在消解。微博爆料作為報紙消息源可靠性幾何?在報紙記者的新聞生產實踐之中,我們該怎樣看待、開發利用這種新興消息源呢?

像其他任何事物一樣微博也有兩面性。微博作為消息源,其可靠性主要有兩個方面的機制來保証。其一為實名制認証,其二為微博自我糾錯、淨化機制。同時由於微博用戶的多樣性,表達情緒化、碎片化,網絡自律精神尚未普及等,微博偶有扮演“謠言者”的角色,也會存在一些魚龍混雜弊病和亂象。實名制無法保証所有信息都有價值,微博自我糾錯機制也無法保証所有微博信息都會完全100%正確。但我們不能因噎廢食,面對尚在發展完善中的消息源新渠道——微博爆料,記者自身的專業素養與應用智慧也便顯得更為重要。

1、從技術角度研究微博特性,熟練運用搜索、手機終端等技術手段協助線索獲取。如細心觀察則不難發現,在微博客的頁面上一般都設置有:一小時話題榜、人氣關注榜、草根人氣榜、熱門話題,焦點人物等板塊以便進行博友搜索,在這裡你不僅可以利用follow跟蹤有關用戶,還可以跟蹤(follow)中外媒體如CNN、鳳凰衛視等,關注熱點話題和焦點人物,從而得到自己需要的新聞源。微博私信、評論是與信息源進行有效互動的常用方式,並可以利用微博對MSN、Gtalk等即時聊天工具進行綁定,以便更好監測消息源。

2、注重對微博用戶傾向性的觀察,提高自我判斷力、辨別力。微博信源提供者的傾向決定了新聞源以什麼樣的方式呈現給外界,如不仔細考察隨意採用,會導致傳統媒體記者新聞報道的不平衡和片面性。例如面對一些為爆料而專門注冊的微博,要仔細推敲其目的,以免被利用﹔另需慎用不互動式微博,一些微博隻發布新聞源而選擇不互動、不評論,對此消息源記者無機會與之直接對話,此時傳統媒體記者要謹慎,仔細甄別。

3、不限於微博信源的選擇與整合,提升專業調查力最為關鍵。微博不是採訪方式,只是消息來源或傳播平台。即使是微博認証用戶發布的信息,也一定要進一步核實,才能避免出現假新聞。面對繁雜的微博信息,傳統記者首先要做的就是認真篩選,並對多信源進行整合,但新聞採寫活動遠不能到此為止,傳統記者應該進行扎實調查、求証,避免顛倒真假。事實的唯一准則是真實,這也是與傳統媒體公信力相聯系的,作為傳統媒體記者應該以專業調查方式去解開事件背后的真相,不應對微博偏聽偏信。

4、以微博為入口監控其他消息源,建立多種新聞源的跟蹤聯絡機制。有網友分析在熱點事件爆料方面,“微博+論壇貼”、“微博+博客”的形式發揮了強大的互補作用。眾所周知,微博上隨時產生多點分散爆料,而大量的搬運工會集中搬到天涯的高樓貼裡面﹔同時,無數人也會在論壇得知微博上有那些新的消息源值得關注。不僅如此,微博也便於記者維護與傳統信源之間的關系,並建立信源跟蹤機制。曾經的報料人、訪談專家、傳媒學者……與他們的常態溝通、關系維護都可以在微博上進行。記者可以利用微博關注等多種方式建立常態溝通,以此也可實現對其他信源的跟蹤、監控,以防遺漏重要新聞點。

5、作為媒體機構,應積極探索在新技術環境中的新聞生產規范。目前,紙媒還停留在傳統媒體新聞生產的范式之中,採編分離於多個空間,一日一刊的傳播方式也讓紙媒新聞生產陷入一種困境,現在編輯部式生產控制相對於新技術一日千裡也有某種滯后性。微博等新興網絡媒體的崛起已給傳統新聞生產帶來了質的改變,傳統媒體新聞生產各個環節都在發生變革,在提升對微博等新興媒體理解的同時,媒體機構也應該積極探索建立新型網絡技術環境下的紙媒新聞工作常規,以便適應未來網絡化時代的新聞競爭。 (作者系:廣州大學新聞與傳播學院)

注釋:

【1】《第31次中國互聯網絡發展狀況統計報告》,2013年01月15日http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201301/t20130115_38508.htm

【2】(美)沃爾特·李普曼著,林珊譯:《輿論學》,北京:華夏出版社,1989年版,第240頁。

【3】中國傳媒大學網絡輿情(口碑)研究所:《網絡輿情半年報:微博成中國最重要輿論場》,http://www.iricn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Item

id=7,檢索時間:2011-8-24。

【4】(英)丹尼斯·麥奎爾著,崔寶國、李錕譯:《麥奎爾大眾傳播理論(第四版)》,北京:清華大學出版社,2006年版,第241頁。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!