【摘要】政務微博作為網絡時代的政府新型發聲器,發展勢頭迅猛,尤其當遭遇突發事件時攫取關注眾多。本文以“9.18”保釣游行事件為例,基於新聞宣傳三因素的劃分考量,將政務微博語言分為曉之以理、動之以情、傳之以知,旨在通過梳理其表征,揭示語言潛藏的社會關系中宰制、協調及服務關系,以期為政務微博的運營和發展提供參考。

【關鍵詞】政務微博﹔突發事件﹔語言運用

一、引 言

伴隨微博技術助推發展,政務微博的開通不失為政務公開、信息互動的嶄新平台,黨的十八大報告中亦力証其重要意味:“要更加注重改進黨的領導方式和執政方式”。截至2011年12月10日,在新浪網、騰訊網、人民網、新華網四家微博客網站上認証的政務微博客總數為50561個,其中黨政機構微博客32358個,黨政干部微博客18203個。 政務微博由於局限在140字左右的語言空間內,如何合理地運用語言並達到最佳傳播效果成為難題。而目前,諸多政務微博的語言表述對語義建構缺位,不僅易使受眾誤解、滋生歧義,而且阻隔政務人員與網民的溝通,甚至影響政府公信力的塑造。作為網絡政務形象的代表,政務微博是否能在新媒體中嫻熟地展現政務風貌,良好地引導網絡輿情,從容地應對突發事件,在當下顯得尤為重要,如本次“9.18”保釣游行事件,正是凸顯政務微博實力的佐証。

2012年9月,日本公然宣稱將釣魚島“國有化”,以購買的形式將中國的固有領土分割,引發愛國人士的憤慨。在9月18日,全國各地紛紛舉行“保釣”游行示威活動,隨后,各政務部門對於該次突發事件予以回應。據人民網輿情監測室統計,從9月15日0時到9月16日12時,北京、上海、成都、長沙、南京、廣州、深圳等地政府新聞辦和公安系統通過官方微博表態,呼吁和支持民眾理性和平地表達愛國訴求,同時強調對各地出現的打砸搶燒等違法犯罪行為,將嚴肅查處。官方微博這種及時、主動的介入,贏得了輿論的好評。 同時,《2011年新浪政務微博研究報告》顯示,語言文風問題已成為政務微博中最嚴重、最常見的問題。回溯中國新聞發展歷程,自2011年8月由全國新聞戰線組織開展的“走基層、轉作風、改文風”活動,提倡“短、實、新”,反對“假、長、空”,著力轉變思想作風、工作作風,著力提高針對性實效性、親和力感染力。故此,本課題具有切實的時代意義和應用價值。

筆者選取10個省會城市(含直轄市、經濟特區)的25個政務微博(新浪網)進行目的性抽樣,採用內容分析法,對研究對象的信息內容進行統計分析,歸納總結。本文以25個政務微博為研究主體的原因在於:?接近性,以本事件輿情涌動和民意訴求表達較為為強烈的地區為主﹔?權威性,結合人民網輿情監測室就本事件監測各政務微博發聲的實時數據匯總﹔?全面性,相較於其他政務微博,本次選取中考量到政府新聞辦、文明辦、共青團、公安、交警、政法等多元化的發聲平台,截取其從2012年9月15日0時至2012年9月20日0時發布的529條微博作為分析樣本。

援引新聞學中的宣傳三元素——道理、感情及事實作為理論參考 ,結合北京大學新聞與傳播學院胡泳談及的政府微博三原則:直面評論﹔請講人話﹔結果為上 ,本文將研究對象的表現形式劃分為三大類:曉之以理類、動之以情類、傳之以知類,並以此剖析其語言運用背后的社會結構變化,反思其中問題並提出意見。

二、分 析

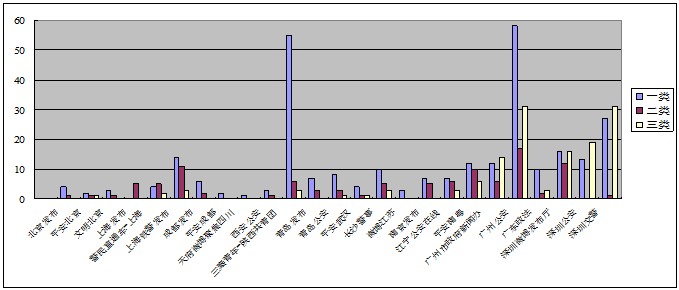

統計顯示,曉之以理類共288條,佔54.44%,“理”是指理性,採用理論觀念、政治主張、倫理道德、法律法規等社會既定或約定俗成的標准,表現為政務微博在應對突發事件中的直面評論﹔動之以情類共104條,佔19.44%,“情”是指情感,通過抒發內心的真情實意,用心理接近性的人性化、人情味的方式縮短距離,善於在突發事件中營造情感共鳴﹔傳之以知類共137條,佔25.44%,“知”是指事實,在傳播中具備真實性、時新性、重要性、貼近性及典型性等信息特征,能夠成為思想塑造、觀點支撐的基礎,突發事件中以政務信息公開,職權行使為主,旨在維護社會穩定。接下來,筆者將結圖一詳細闡明各個類別的組成和表征:

圖一 本次調查中政務微博的類型分布表 (統計時間截止2012年11月1日)

(一)強化宰制關系的曉之以理類

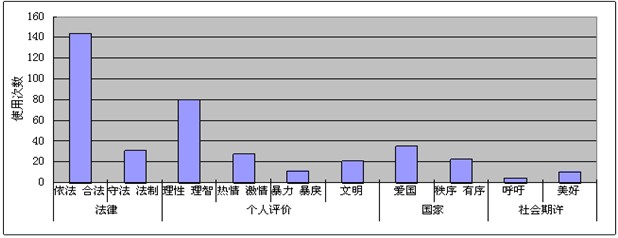

該類文字精簡,態度鮮明,語氣堅定,多用祈使句,輔以排比、對比等修辭手法。立足說理,善用文字直接呼吁,在突發事件中最為直接地表明政府態度。鑒於祈使句旨在要求對方做或不做某事,一般分為表示命令、禁止性和表示請求、勸阻性,且結合圖二分析可知,法律、國家及個人評價標准使用較為頻繁,命令式語態居多,揭示出政務微博話語體系中的宰制關系,而社會期許等勸阻式語言被弱化使用。從批判語言學的視角出發,語言使用的差異來源於語言使用者權利或是地位上的差異,語言不僅傳達權利差異、並強化差異。(Fowler and Kress,1979) 政務微博,作為政府信息平台,當下仍呈現出較強的輿論控制力和宰制話語權的勢態。

圖二 曉之以理類的典型詞匯使用情況 (統計日期截止2013年1月1日)

該類語用為合作原則,即保証信息傳遞能夠順利進行,雙方能達到最大限度的相互理解的原則,亦是交際行為中的發話者採取最直接、最切題的方式。為了彰顯傳播意圖,“平安成都”以“愛國,請不要失去理智﹔憤怒,請不要傷害同胞﹔熱血,請不要暴力盲從!”的排比句式,凸顯有理有節﹔而“平安南粵”發布的“我們要依法、理性表達愛國熱情,不要做出親者痛、仇者快的事情……”更鮮明闡述出公民的應作為和不作為,致使該條微博在深夜時分仍被熱轉2718次。

在突發事件中,該類表達能顯現政府部門當機立斷的決策態度,同時,也會因急於發聲而顧全不周,導致簡短、生硬的語言受到誤讀。例如,部分政務微博借助主流媒體如人民網、人民日報及新華網,或相似度高、接近性強、影響力大的政務微博來“擴音”,僅簡單的一鍵轉發,或二度重復內容,易導致受眾視覺疲勞,積極性銳減。如此,政務微博不僅易失語,而且模糊在公眾心中的政務定位。

(二)潤化協調關系的動之以情類

該類文字多樣化,語氣柔和,多用疑問句、感嘆句,善用迂回含蓄的表述方式。以情動人,迎合受眾的心理接近性,在突發事件中扮演情感疏導的角色。“您”“親”“朋友”等親切的稱謂,有助於營造大家庭式關懷,獲取受眾的認同及追隨。其中,疑問句具有疑問語調,要求人們對其做出回答,易激發受眾的興趣。

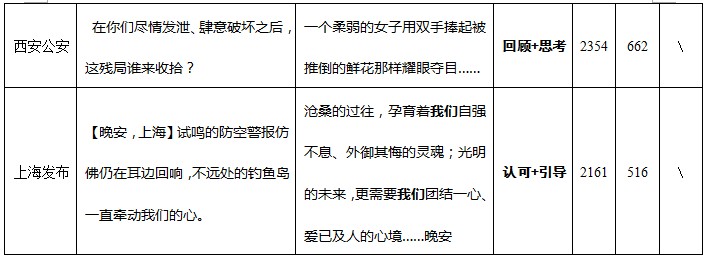

該類使用的語用原則以禮貌原則為主,是指調節交際雙方的人際關系,使言語行為在和諧的氛圍中順利進行,其中最大的特點就是指向性明確,常用“為”等字眼。最早闡明召喚結構的伊瑟爾認為,本文中的未定性和意義空白的作用在於能促使讀者在閱讀過程中賦予本文中的未定之處以確定的意義,填補本文中的意義空白,本文的意義才能實現(1893-1970)。符號學家卡西爾認為:“在感覺知覺中,我們總是滿足於認識我們周圍事物的一些共同不變的特征。審美經驗則是無可比擬的豐富,它孕育著在感覺經驗中永遠不可能實現的可能性。”(Cassirer,1985:184),因此,當作品的召喚結構與“我”既有的期待視野一致時文本實現了對象化,理解迅速得到完成﹔當二者發生沖突時,它隻有打破這種視閾,使新的閱讀經驗提高到意識層面而形成新的期待視野。 因而,政務微博發布的語言可召喚受眾參與、延展社會關系。下表一中使用語言的表征突出,通過文本的召喚結構及“認知—態度—行為”實現傳播意圖。

表一 動之以情類的典型發布內容使用情況 (統計時間截止2013年1月1日)

基於本事件中此類微博的使用比重為19.44%,低於其他兩類,說明政務微博中的平緩語氣應當加強,此類微博的語言運用並未得到普及。同時,其單個語言特色未起主導作用,需配合圖片、視頻等其他手法並用。如“廣州公安”當晚發布短微博“公元2012年9月18日,廣州”,以一系列的照片生動串聯在當天游行中的各色廣州市民,有理性的愛國人士,有辛苦的維穩人員,給人們以極大的視覺觸動和心靈體悟,牽動21421次轉發和3091次評論。

(三)泛化服務關系的傳之以知類

該類定位個性化,措辭嚴密,語氣中立,以陳述句居多,闡述內容及時、深刻。傳遞事實,多呈現為職能部門立足服務公共利益的信息公開,在突發事件中的信息失衡時期尤為重要。基於陳述句是表達所述對象的實在信息,其目的在於敘述或說明事實。就公安部門而言,借助微博發布信息、提供服務、獲取線索、調查取証,發布案件進展,提高辦案效率,已成信息公開的便捷平台和網絡協助辦案的重要工具。

靈活運用心理暗示法,透過說事實來言其他,是該類語言運用的特色。政務微博信息應該構建一個“召喚基准”,在較為鮮明的是非觀基礎上,保留對於召喚結構的不同程度的共鳴。在吸引公眾參與、激發公眾討論的過程中,逐步發現問題及解決問題。譬如,“西安公安”發布的線索征集信息“【愛國不是擋箭牌,侵犯私產就是犯罪】根據《中華人民共和國刑法》第275條規定……希望廣大市民向警方提供線索。”中,言辭確鑿,清晰闡明警方的進一步舉措,顯露出警方對不法分子依法懲處的決心,被網民瘋轉18434次﹔再如“廣州公安”18日發布的【警方辟謠】中提及“有網民上傳天河路正佳廣場路段人員大量聚集的圖片,警方証實此圖嚴重造假,請大家不造謠、不傳謠、不信謠。對傳謠者,警方將嚴格依法予以查處!……”並在謠傳的配圖中用鮮明的紅字標注“此為造謠圖片!”取得良好的反響,被網民轉發多達8318次,評論1805次,以其權威的發言及時遏制謠言的擴散,規避了更大的突發性群體事件。

政務微博在應對突發事件時,由於其發布內容的獨家性和權威性,易受到網民的高度聚焦。辯証而言,這一方面給予政務微博更多的話語權與信任,另一方面亦對政務微博的語言嚴謹性、表述規范性提出更嚴格的要求。如果,政務微博淺顯地把握話語權,對語義構建的理解流於表面,用語過於生活化、口頭化,不僅可能使公眾誤解政務人員的職業素養,而且會影響到政務部門的風貌樹立。

三、思 考

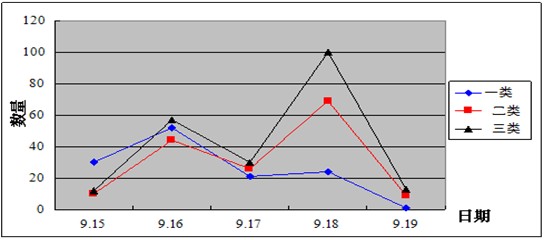

綜上所述,本次“9.18”保釣游行事件中,政務微博語言形式可歸納為三大典型類別:曉之以理類、動之以情類及傳之以知類,三者相輔相成,辯証統一,貫穿於整體事件,體現出政務微博在突發事件中對公眾輿論的引導力量。在此框架之下,政務微博可依據不同的職能定位調整具體的內容設置,亦可根據具體突發事件的情況具體使用語言。參考下圖三,筆者就三種不同類型,針對性地提出三點使用建議:

圖三 本次事件的微博信息發布圖 (統計時間截止2013年1月1日)

第一,就曉之以理類,適用於事件的初始階段。?類分信息,可以採取“#話題#”或者【標題+序號】(插入不同的符號)的方式將不同內容進行區分,便於雙向閱讀與查找﹔?簡化信息,數字的輸入盡可能採用阿拉伯數字的形式,而繁瑣的人稱或是地名可以適度地採取簡稱或是代稱注明,避免重復和贅述 ﹔?整合句式,多使用短句,簡明扼要描述,規避使用長句和添加過多的修飾詞,不僅第一時間讓受眾抓住重點,而且簡潔的分解內容,能對碎片化的閱讀起到分擔作用。此外,在突發事件中,政務微博對於其他微博的“二度使用”情況應注重有始有終。先需鑒別微博原內容的真實性和合法性,斟酌可否進行二次傳播﹔在轉發或評論時需樹立自己的態度和立場,用自己的語言重塑微博信息﹔之后及時跟進輿情反饋,全面把握突發事件的進展。

第二,就動之以情類,適用於事件的高潮階段。?語氣需誠懇,多採用尊稱或敬語,平等與網民對話,尊重網民的話語權表達﹔?應當及時、有效地疏導不安情緒,傳達社會的正面能量,向受眾迂回地傳輸主流價值觀取向﹔?語言靈活多變,活用百姓用語和網絡用語,拉近彼此距離感﹔④熟悉並掌握微博使用技巧,豐富網絡語言表述,可添加各色表情、圖片、音樂和視頻等,而且還能通過心情、投票,甚至微公益,微訪談表達,拓展有限的閱讀空間,滿足網絡讀圖時代的多維度需求。

第三,就傳之以知類,適用於事件的中后期。?遣詞具體、通俗,符合大眾閱讀需求,規避專業化、學術化、抽象化的字詞﹔?客觀謹慎,多採用中性化、中立化的語言,忌武斷、絕對,情緒化和隨意化語言﹔?精確描述已掌握的情況,公布的人名、地點、聯系方式須真實,精確數字、日期、百分比等易模糊的點,規避約數﹔④採用倒金字塔模式的敘述結構,把重點強調指明,盡量避忌單向告知的發布形式,呈現出的語言文字應當具備完整性和權威性,能夠歸納出政務部門對突發事件的處理精神。

四、結 語

中國人民大學新聞學院喻國明認為,政務微博不應是單向性的傳播,其對於政府自身的應對和能力提出了更高的要求,光靠過去的應對模式是不行的。“微博給我們帶來的不僅是一種新的溝通方式,更是整個社會關系、游戲規則、社會生態的改變,政府必須改變觀念,適應微博帶來的新游戲規則。”

本文通過對“9.18”保釣游行事件中政務微博的發聲情況進行系統梳理和分析,形成對當下政務微博語言表達的幾點意見。政務微博,作為政府的新型喉舌,突破以往由媒體單向介入式的宣傳形象,切實通過網絡積極參與並構建社會。微博140字左右的語言,傳達的不僅是資訊內容,更是彼此的信任和互動。2012年,政務微博延續了2011年微博元年的良好發展態勢,各地政務部門不僅積極開通微博,而且越來越多的政務微博走進公眾的心中,這對於建構社會主義主流價值觀,以及公眾行使“微博問政”權利,主動參與國家政務探討議題,有著深遠的影響和意義。

本文為2012年度國家社會科學基金項目“突發事件中政務微博信息傳播與危機應對機制研究”的階段性成果(項目編號:12BXW006)

(作者系:汪青雲,江西師范大學傳播學院教授,研究生導師 艾 鑫,江西師范大學傳播學院2011級新聞學碩士研究生。)

參考文獻:

《2011年中國政務微博客評估報告》,國家行政學院電子政務研究中心,2012年2月

《2012年第三季度新浪政務微博報告》,新浪微博,2012年10月

李良榮:《新聞學導論》,高等教育出版社(修訂版),2008年4月,第42-45頁

《胡泳:政府微博三原則》,騰訊網http://view.news.qq.com/a/20100529/000010.htm

Fowler,Roger and Gunther Kress:Critical linguistics. 1979(194-195)。轉自翁秀琪,《批判語言學、 在地權力觀和新聞文本分析:宋楚瑜辭官事件中李宋會的新聞分析》,《新聞學研究》,1998年7月

杜瑩杰:《召喚結構、期待視野與陌生化的藝術開拓》,《北方論叢》,2009年01期

《2011年新浪政務微博研究報告》,人民網輿情監測室,2011年12月

竇含章,李未檸:《政府如何開微博》,中共中央黨校出版社,2012年6月,第95-96頁

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!