摘要:本文通過對南方某省C村實地調研的相關資料進行分析,發現了存在於鄉村社會中信息傳播的“雙向把關”現象。基於對這種現象的分析,本文以政府傳播為視角,專題探討了“把關人”理論,提出了“信息內容差”概念。文章認為信息在傳遞過程中會受到傳者利益的影響,當傳遞的信息影響傳者利益時,傳者就會對信息進行把關,使信息產生“內容差”。

關鍵字:傳者利益 信息內容差 雙向把關

一、已有研究的回顧與本文的問題

回顧傳播學發展的歷史,國內外對“把關人”的研究,可以分為三個階段:

第一個階段可以概括為,盧因提出“把關人”概念以及懷特和巴斯對它的發展。要討論“把關人”概念,必先談及“渠道理論”。“渠道理論”來源於盧因對戰爭中人們的文化習慣的研究,他尤其研究了戰時家庭主婦的購買習慣,發現食物是通過不同渠道來到飯桌上的,而究竟通過何種渠道進入或者不進入家庭,都受到“把關人”的影響(盧因,1943)。盧因將這一理論具體闡述為,群體傳播過程中存在著一些把關人,隻有符合群體規范或把關人價值標准的信息內容才能進入傳播的渠道。一則信息在傳播過程中必須通過傳播者的若干“檢查點”,才能被許可通行。盧因將這些檢查點稱為“門”,而把那些掌管著發放“通行許可証”的人或組織稱為“守門人”(盧因,1947)。除了對把關人進行論述以外,盧因將其研究的主要目的放在了研究促使“把關人”做出把關行為的心理因素上。

懷特通過一個個案研究為“把關人”的存在與作用提供了第一手資料(懷特,1949) 。隨后有學者對其進行了批評,認為其闡述的“把關人”與盧因不符(巴斯,1969),這給人們以啟示,是否由於“把關人”在傳播過程中所處位置不同,其“把關”作用也相異。

在第二階段的研究中,學者由把關人的主觀因素轉向對客觀因素的探討。有學者認為“把關人”並不是按照主觀意志行事,而是受到兩方面壓力的影響。決定新聞取舍和強有力的因素不是對新聞本身性質的評估,而是隨著這條新聞而來的壓力,這種壓力一方面是信源需要傳播自己價值觀念並勸說公眾與自己一致的壓力,另一方面是雇主的價值標准帶來的壓力,夾在這中間的“把關人”很難有大作為(沃特‧吉伯,1964)。也有學者探討新聞編輯部如何控制新聞記者,所選取的角度幾乎與吉伯完全一致,也把整個新聞工作的具體環境視之為制約新聞傳播的主要因素(布裡德,1955)。

在第三個階段,研究轉入大社會背景下。揭示了社會系統對大眾傳播的影響(賴利夫婦,1959)。麥奎爾提出的傳播模式,具體清晰地展現了各類“把關人”(麥奎爾,1982) 。大眾媒介的功能被定義為保証社會系統的穩定,而且該系統與整個社會體制已經緊密結合(德弗勒,1990) 。郝斯克認為,對媒介所做的社會體制層面的研究,不僅與“把關人”模式的出現有相當的關系,而且恰是“把關人”模式研究的擴展和深化。

縱觀“把關人”理論發展的這三個階段,我們可以看到一個理論研究的變革與發展。盧因與懷特的共同結論是,個人的心理在把關中起著主要作用。此時對“把關人”概念的研究主要還集中在對“把關人”內在心理因素的研究上。而吉伯與巴斯和懷特的區別在於,懷特僅僅証實了把關人的存在,看到個人因素在“把關”中的作用,吉伯則把信源,尤其是“把關人”的工作環境——新聞機構引進了“把關”過程,表明“把關人”並非孤立的個人,參與把關的實際上是一個組織。這具有重要意義:不僅使把關人的研究側重點從個人向較為廣泛的社會因素移動,而且更重要的是打破了單純的心理分析套路,讓社會學、政治學滲入研究之中,顯示了“把關人”研究開始從個人模式向社會模式轉化。

從把關人概念提出至今,學者的目光大多集中在對把關人心理因素的探究上,從一開始的個人心理因素到后來的客觀因素對把關人心理的作用,以及社會大環境對把關人內心的影響,把關行為大多是單向的,尚未有學者從個人利益的角度研究把關行為,也未有學者看到把關行為可能不僅僅是單向的。前期研究領域大多集中在大眾傳播學,一時間把關人似乎與新聞記者新聞編輯劃上了等號,形成了一提起把關人人們就下意識地將其與新聞記者聯系在一起的刻板印象。不可否認的是這些研究對把關人理論的推進起到了至關重要的作用,可是將研究角度過多的聚焦於把關人心理因素,將研究領域局限在大眾傳播領域,未免有悖於把關人概念的最初含義。威爾伯‧施拉姆曾經指出:“在信息網絡中到處都設有把關人。”因此對把關人概念的研究應該擴展到更廣泛的領域。

本文將在前人研究的基礎上,提出傳者的把關行為會受到個人利益的影響的假設。即傳者在信息傳遞活動中,當其所傳遞信息內容使其利益受到影響時,傳者就會按照自己的需要,對信息進行“把關”,信息傳遞就會產生內容差。下面筆者將以政府傳播為視角,依托於筆者對南方某省C村的調查資料,透過“雙向把關”現象來驗証這一假設。

二、“雙向把關”現象

在鄉村信息傳播中,存在著基層政府、村干部和村民這樣的信息傳播通道,上級下達的國家政策能否傳到村民耳中,村民的民意民聲能否上傳到上級政府那裡,村干部發揮了重要的作用。

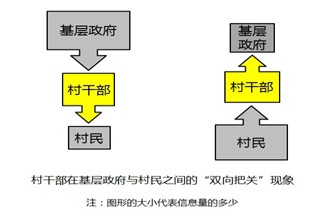

在筆者深入C村選舉進行調查時 ,發現在選舉信息發布的過程中,村干部有一套自己的計算標准,上對國家,下對村民。上面領導來檢查工作時,哪些是可以匯報的,哪些是不能匯報的。面對村民,上面的哪些政策是可以如實傳達的,哪些是可以經過過濾以后再傳達的,任何一個“經驗豐富”的村干部都有一套應對策略。村干部就像一個雙向開的“門”,不管是上級政府還是下面的村民,想要向上或向下傳遞信息,都必須經過這扇“門”,而經過這扇“門”之后的信息還剩多少,是什麼樣子,兩頭的傳者或受者都不得而知。結合把關人理論,筆者將這種現象稱為“雙向把關”現象。

對於這一現象也有學者在研究中有所關注。在實際的鄉村治理中,村干部的一個重要工作是重組信息,信息在行政系統和社會成員之間的傳遞通過村干部,上級需要知道下面的情況,村民也需要知道上級的政策或貸款機會。由於不存在制度化的公共發布,更多的信息都捏在村干部的手裡,他們決定著信息的發布與否,發布的程度(張靜,2006) 。村干部既受到政府和村民兩種力量的影響,卻不畏其中任何一種力量所完全掌控和吸納,作為一個理性的行動者,他們在國家與農民這兩頭之間擺平衡、踩鋼絲甚至兩頭應付(蔣旭峰,2011) 。二位的發現都很好的體現出村干部在鄉村信息傳播中的重要作用和村干部自身的信息傳播特點。

在實際的鄉村社會中,村干部往往既不是國家的代理人,也不是村民利益的代言人,或者兩者的結合,而是代表著自己的利益。所以,在所傳達的信息關系到自己的利益時,村干部就會通過對信息的把關來使自己的利益不受威脅。這樣一來,原始信息經過把關人的把關行為,就產生了“內容差”。而且這種內容差是存在於兩個方向的,正是村干部的這中雙向把關行為使得處於傳播鏈兩端的雙方都無法完整准確的獲得由另一方發出的信息。(見下圖)

分析“雙向把關”現象產生的原因,我們可以看到,村干部之所以會產生這種把關行為,是因為這種行為可以為其帶來某種利益,由上向下來看,對村民封鎖消息有助於村干部對村民的管理,村民不知道政策的細節,就不會找村干部鬧事,不管是什麼政策信息,都隻能聽村干部的,他們所說的就是真理,就是准確的上級精神,對於一些有經濟利益的信息,村干部就更不願意完全的告知村民了,比如:低保名額、優惠政策信息等,這樣一來,這些利益就可以落入村干部及其家人手中。由下向上看,村中發生的不利於村干部業績的信息,村干部也不會向上級政府匯報,因為這樣就可以給上級留下一個好的印象,有利於村干部繼續向上級謀利,有些上級也不願意聽到村中發生的事情,好的政績是要靠村干部匯報的,同樣的事情,就看村干部會不會匯報,會匯報的就有好的政績,接下來就會有接二連三的利益,如果什麼都向上級匯報,那麼上級會認為村干部無能,村干部揣測到了上級政府的這種心理,所以自然會報喜不報憂,或者是有選擇的匯報工作,久而久之,上級政府也不會知道村民的真實狀況。

這就印証了本文開始提出的假設,傳者在信息傳遞活動中,當其所傳遞信息內容會使其利益受到影響時,傳者就會按照自己的需要,對信息進行“把關”,信息傳遞就會產生內容差。當傳播鏈中存在中間階層時,此假設就會發生作用,中間階層就像一扇雙向的門,在信息由上往下與信息由下往上傳時,隻要經過中間階層,並且信息的傳遞會影響到中間階層利益時,就有可能產生內容差。這個中間階層范圍非常廣,可以是企業的中層領導,也可以是一個班級的班主任,甚至是班長,或者在一個家庭中,每個人都有可能充當中間階層。隻要信息傳遞關系到中間階層的利益,就可能會有“雙向把關”現象,就可能會產生內容差。

三、案例分析

筆者在研讀了《中華人民共和國村民委員組織法》 和《江西省村民委員會選舉辦法》后對C村的選舉進行調查研究,發現了信息內容在經過村干部這層把關以后所產生的變化。下面將通過選舉前、選舉時和選舉后的三個案例中體現的“雙把關”現象分析傳者利益與信息內容差之間存在的聯系。

案例一:選舉前的村民見面會

按照《村委會組織法》的規定,在正式選舉之前,村民委員會要組織候選人舉行村民見面會,介紹履行職責的設想,回答村民提出的問題。在C村的調研中,受訪者都表示從未聽說過這項規定,也沒有被通知去參加任何候選人的見面會,可見,村民並不了解這項規定。在對候選人進行訪談中筆者也問到這個問題,候選人則說自己不具備當眾演講的素質,而且覺得都是一個村的,相互之間都很了解,沒有必要再專門舉行村民見面會。在隨后對鄉干部的訪談中,筆者了解到村干部並沒有將這一情況向其匯報。因此信息在自上而下和自下而上的傳遞中在經過村干部把關后都發生了變化。

在這個案例中,筆者發現國家政策制定出來后,在實際落實時被打了折扣,這種對政策信息的截流是由政策傳播者(在本案例中是村干部)單方面決定的。村干部按照自己的需要,本著自己方便的原則擅自省略掉一些選舉環節,看似沒有影響整個選舉的進程,但是卻不利於國家民主進程的推進。政策具體內容在下達時受到村干部的把關后,信息內容發生了變化,選舉的進行情況在經過村干部的把關后,上級政府所得知的情況與實際發生的情況也不盡相同,導致傳播鏈兩端都無法獲知政策的完整內容,信息在自上而下和自下而上的傳遞中通過村干部前后都存在著內容差。

案例二:選舉中的選票

按照規定,選舉時應該設立秘密填票和投票處,但是在選舉中,僅有小部分選民在拿到選票后選擇在一個秘密的地方進行填寫,填寫后再將選票折好親自放進票箱,另一些選民拿到選票后立即填寫,毫不避諱周圍的工作人員,還有一些人小聲對不識字的選民說:“就寫‘勾、圈、勾、圈、勾、勾、圈’。”隨行的工作人員也沒有阻止這種行為。

在村民委員會選舉前應該進行詳細的選民登記,但在C村這項工作並沒有發揮實際的作用,以致選舉進行中發生了選票不夠的情況,導致投票被迫中斷,之后是由一位“選民”以“勾、圈、勾、圈、勾、勾、圈”的方法填寫完數十張選票結束了投票。而鄉干部對此事毫不知情,也沒有選舉委員會成員對他匯報這一工作。對於外出不能參加投票的選民,按照《選舉辦法》要書面委托其他有選舉權的村民代投,每人最多隻能受三人的委托。在實際的操作中,許多代投票的選民代投的人數都超過了三人,而且沒有一個人在選舉委員會辦理過委托投票的相關手續。“選舉就是拉幫結派,跟誰關系好就選誰,一般都是選自己同姓的人。那些人晚上都到家裡來說的,‘選我啊’有時候答應了人家也不好不選的。”這是C村村民對選舉的印象。一個落選的候選人還說:“有什麼辦法啊,人家都是大老板,送人家60、70(元)的中華煙,我哪有錢啊,沒辦法啊!小組長我也不當了,沒什麼意思,誰想當誰當吧!”

之所以政策的落實前后會有如此大的出入,就是因為政策的落實影響到了一些人的利益,而這些人又掌握著政策傳達的生殺大權。他們不僅對村民隱瞞了選舉的真實流程和規定,也對上級領導三緘其口,無論是自上而下還是自下而上,信息的傳遞都通過了村干部這扇門,從而與通過這扇門之前的面貌不甚相同。

案例三:選舉后的婦女委員

《村民委員會選舉辦法》中規定村民委員會成員中應當有婦女成員。C村村委會選舉最終產生的村委會成員,四人均為男性。據了解,C村沒有婦女委員已經有很長一段時間了,因為在上一屆選舉中產生的婦女委員與一名男性委員發生了沖突(該男性委員是村中的經濟能人),后來這場沖突被男性委員用金錢平息了,自此之后該村的婦女委員的工作也由該男性委員接手,在這次選舉中該男性委員再次成功當選。鄉政府對C村村委會中沒有婦女成員這一情況也是知道的,他的解釋是該村沒有比較拔尖的女性可以擔當這一職務。由此,我們也再次看到村干部向上級領導匯報工作時對信息進行“把關”的痕跡。

從這三個案例中我們可以清楚地看到,村干部既不代表國家的利益也不代表村民的利益,而是出於個人利益對信息進行把關,從而使事情朝著對自己有利的方向發展,把關行為的結果就是產生了內容差。而且這種把關行為是雙向的,作為信息傳播者的村干部,上對鄉政府下對村民,都是信息傳遞中必須經過的通道。正如盧因論述的那樣“一則信息在傳播過程中必須通過傳播者的若干‘檢查點’,才能被許可通行”(盧因,1947)。在這條信息傳播通道中,村干部就是一個檢查點,由鄉政府下達的國家政策和由村民發出的民意民聲,都必須經過這個“檢查點”才能繼續傳播,而村干部為了使其個人利益不受影響,就對這些信息採取把關 ,內容差也由此產生,這也再次印証了本文的假設。

四、結語與討論:

文獻分析表明,把關人理論的發展經歷的三個階段,每一個階段都有其獨特的意義:在第一個階段中,盧因與懷特都將把關的原因歸結於個人的心理因素﹔在第二個階段中吉伯與布裡德認為記者之所以對信息進行把關是受到環境壓力的影響,由此研究視角轉移到了客觀因素﹔到第三個階段,把關行為被放到社會大背景下,學者認為大眾傳播受到社會各種因素的影響。這些研究對於把關人理論的發展作出了卓越的貢獻,然而,從把關人理論發展的第二階段開始,“把關人”似乎成為了新聞記者的代名詞,把關人理論也好像成為了大眾傳播的專屬理論,這未免有悖於盧因對這一理論的最初闡述。

其實,在社會生活的方方面面都存在著把關行為,我們應該從更廣泛的范圍來探討把關行為產生的原因,把關人理論的發展也迫切地需要向多個研究領域拓展。盧因的把關人理論是在整個社會層面展開探討,本文從政府傳播的角度探討國家政策傳播的問題,實際上是對長期以來大眾傳播把關現象的拓展。

本研究表明,政策的有效實施,離不開傳者對政策信息完整准確地傳遞。但是在現實的信息傳遞中,信息傳遞往往存在著內容差。因此,要想保証政策的有效落實,探析內容差產生的原因就顯得尤為重要。以上案例分析表明,傳者在信息傳遞活動中,當其所傳遞信息內容使其利益受到影響時,傳者就會按照自己的需要,對信息進行“把關”,信息傳遞就會產生內容差。由於傳者在由上至下和由下至上的傳播鏈中都是信息傳遞的中間環節,所以傳者的把關行為是“雙向把關”。本文雖然是在政府傳播中探討把關人理論,其實隻要存在傳播行為就可能存在把關行為,這種把關可能是單向的,也可能是雙向的,甚至可能是多向的。

(作者系:江西師范大學傳播學院)

參考文獻:

賈駿:《略論“把關人”研究》,《安陽師范學院學報》,2007年,第4期,第139頁。

丹尼斯‧麥奎爾:《大眾傳播模式論》,上海譯文出版社,1987年版,第135頁。

黃旦:《“把關人”研究及其演變》,《國際新聞界》,1996年,第4期,第27頁。

張靜:《現代公共規則與鄉村社會》,上海書店出版社,2006年版,第78頁。

蔣旭峰:《抗爭與合作:鄉村治理中的傳播模式》,浙江大學出版社,2011年版,第89-91頁。

第九屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議:《中華人民共和國村民委員組織法》,第三章第十二條、第十五條,1998年11月4日。

邱新有、肖榮春、熊芳芳:《國家農村政策傳播過程中信息缺失現象的探析》,《江西社會科學》,2005年,第10期,第203頁。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!