摘要:基於IPv6 技術和通信協議的網絡是未來信息社會的重要基石,從達成目標角度而言,隻有採用IPV6才能從根本上解決IP地址的可擴展性問題,確保互聯網的健康發展。對於媒介而言,作為社會的重要組成部分,隨著基於IPV6的移動互聯網、物聯網的普及勢必會對媒介未來的發展產生極大的影響。本文詳細闡述了IPV6發展的基本情況及其特性,綜合分析了基於IPV6的移動互聯網與物聯網對媒介發展的影響,試圖為IPV6普及下的媒介發展探索出一條發展路徑。

關鍵詞:IPV4、IPV6、移動互聯網、物聯網、媒介

一、IPV6發展概述

眾所周知,當今互聯網的雛形為1969年誕生的ARPAnet(阿帕網),由於阿帕網設計之初的目的在於把美國幾個軍事及研究機構用計算機主機連接起來,因此,當1969年阿帕網第一期工程投入使用時隻有4個節點,1971年擴充到15個節點,1975年7月阿帕網移交給美國國防部通信局管理,經過幾年發展,到1981年已有94個節點,分布在88個不同的地點。阿帕網的誕生宣告著互聯網的產生,同時用於區別不同主機的“門牌號”——IP地址也隨之產生。阿帕網讓眾人看到了這種新事物未來發展的廣闊前景,於是IBM等許多機構也開始著手構建自己的網絡,一時間,網絡發展“百花齊放”,但又“各自為政”。1983年美國國防部通信局(DCA)和ARPA為了用於異構網絡間的傳輸,制定了網絡傳輸控制協議(TCP)和網絡互聯協議(IP),這個協議組簡稱為TCP/IP協議。TCP/IP的創建在促進網絡融合,加速真正互聯網發展的同時,也帶來了主機數量的急劇擴大。“房屋”數量的急劇擴大必然需要數量匹配的“門牌號”,於是基於TCP/IP協議的IPV4登上了歷史的舞台。不可否認的是,阿帕網的元勛們當初在制定IPV4時確實具有極強的超前性,它創造性的規定了4個字節32位的IP地址命名,在理論上帶來了232約43億個IP地址,足以應對初期互聯網的應用和需求,但是隨著互聯網逐漸深入到社會生活的每個角落,地址問題漸漸凸顯。一方面,互聯網的快速發展,尤其是移動互聯網、物聯網、家用網絡、IPTV等應用的發展,全球對於IP地址的需求急速膨脹。以中國為例,未來5年中國IP地址需求量將達到345億,是現在整個IPV4規模的8倍﹔另一方面,地址資源分布和用戶規模嚴重不平衡,造成了IP地址短缺的不均衡性。由於IP地址等互聯網資源的分配和使用上主要由美國控制,因此在互聯網發展初期,美國一些大學和公司佔用了大量的IP地址,例如MIT、IBM 和AT&T分別佔用了1600多萬,1700多萬和1900多萬個IP地址,而分配給像中國這個網絡用戶世界第一大國的地址量還不如美國的兩所大學。以上種種原因,嚴重阻礙了互聯網的應用和發展,時代的變遷將IP地址倒逼到不得不做出改變的地步。

由於基於IPV4的第一代互聯網在地址方面遇到發展瓶頸,於是國際標准組織(IETF)從20世紀90年代初,開始進行“下一代網絡互連協議”(IPng)的研究,到1995年9月正式形成IPv6的核心協議。與IPV4相比IPv6具有以下特征:

(1)充足的地址空間:IPV6通過採用128位的地址替代IPv4的32位地址來提高下一代互聯網的地址容量,這樣IPV6在理論上就有了2128個地址,這一數量帶來了幾乎無限的地址空間。這是IPV6區別與IPV4的最顯著的特征之一,也是基於IPV6為核心的下一代互聯網發展的重要驅動力。

(2)自動配置地址:IPv6協議支持無狀態自動配置方式,它是指計算機接入Internet時

可自動獲取IP地址的地址自動配置功能。在IPv6中,任何一個與用戶主機直連的IPv6路由器在不需要DHcP服務器的條件下可為主機自動配置地址及相關參數,用戶隻要將設備接入互聯網即可方便地使用IPv6網絡,實現了“即插即用”。

(3)安全功能的改進:IPv6 的安全機制是基於IPSec協議實現的,在Ipv4中,IPSec為可選項,而IPv6中是內置的,成為了必選項。IPSEC提供了兩種安全機制:數據完整性、數據機密性,分別通過數據認証與數據加密來實現,數據認証保証傳輸的完整性,防范數據在傳輸過程中被非法改動,數據加密保証數據傳輸的安全,防范數據被非法截獲后的信息外泄。從而有效地保証了端到端數據傳輸的安全。

(4)更好的QoS支持:IPv6的包頭結構中新增優先級字段和流標簽字段,IPv6包頭的新字段定義了數據流如何識別和處理。IPv6包頭中的流標識(Flow Label)字段用於識別數據流

身份,利用該字段,IPv6允許終端用戶對通信質量提出要求。路由器可以根據該字段標識出同屬於某一特定數據流的所有包,並按需對這些包提供特定的處理。由於數據流身份信息包含在IPv6包頭中,因此即使是經過IPsec加密的數據包也可以獲得QoS支持。

綜上可知,IPv6協議在服務質量、移動性、整體吞吐量等方面具有比IPv4協議更好的特性,因此基於IPv6運行的下一代互聯網比現有互聯網更具擴展性,更安全,且更容易為用戶提供高質量和更多類型的服務,承擔更多的任務,為以網絡為基礎的應用融合奠定了堅實的基礎。

二、基於IPV6的移動互聯網發展及對媒介的影響

在IPv4協議中其對移動性的支持不是強制的,而移動性則是IPv6協議中不可或缺的部分,所有IPv6的實現都必須支持移動性,這樣就為移動互聯網的發展積蓄了巨大的潛能。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的《第30次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2012年6月月底,中國網民數量達到5.38億,手機網民規模達到3.88億,較2011年底增加了約3270萬人,網民中用手機接入互聯網的用戶佔比由上年底的69.3%提升至72.2%,手機首次超越台式電腦成為第一大上網終端。究其原因在於,智能手機功能越來越強大,移動上網應用出現創新熱潮,同時手機價格不斷走低,“千元智能機”的出現大幅降低了移動智能終端的使用門檻,從而促成了普通手機用戶向手機上網用戶的轉化。

根據拉斯韋爾傳播的“5W”模式,在傳播渠道或者是傳播手段逐漸向智能手機、PAD、便攜式電腦等移動終端轉移的移動互聯網時代,媒介發展將有何變化呢?

(1)“人人都是媒介”時代的來臨。盡管在互聯網高度發達、移動互聯網快速發展的現今我們一直在講“人人都是記者”或者“人人都是麥克風”。但是不可避免的問題是由於技術、財富、智力等因素,移動互聯網的“知識鴻溝”普遍存在,遠遠沒有達到“人人得而用之”的地步,移動上網慢、難、貴、信號差等因素也嚴重制約其發展。雖然已經有不少信息通過現場目擊者利用移動終端發布出來。但是更多人還停留在借助於固定終端發布、轉發信息的階段,在信息高度同質化,信息傳播速度以秒計的今天,能否將信息以最快的速度發布至關重要!與專業記者相比,絕大多數缺乏新聞專業素養的普通公眾僅僅在傳播速度上具有優勢。因此,隻有在基於IPV6的移動互聯網時代,高度移動化的網絡才能保証任何人在任何地點、任何時候,通過移動終端將信息第一時間公之於眾。麥克盧漢講,媒介即信息,發布信息的公眾因此成為了媒介。“人人都是媒介的時代”是一個“賦權”的時代,它將原本由媒體掌握的“傳播權”賦予了普通公眾,即便信息內容存在缺乏專業化、缺乏深度、缺乏信度等不足,但是速度彌補了內容的不足,傳者真正回歸到了普羅大眾。對於傳統媒體而言,在信源身份轉移的情況下,需要發揮整合的力量,在“碎片化”的信息時代加大信息的二次挖掘,在深度與廣度上求深、求全。同時,要善於發揮“群眾的力量”,加大“公民記者”的征集與培養,在這一點上,新聞網站中CNN的iReport.com,視頻網站中源自YOUTUBE的UGC均是這方面的嘗試。

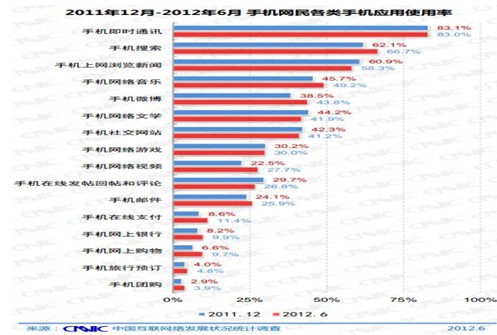

(2)“多媒體移動”時代的來臨。由於IPV6具有豐富的地址空間與強大的組播功能,使其能提供更好的QoS支持。適應了音頻、視頻通信中大數據量傳輸的需要,有助於音頻、視頻應用的發展。根據CNNIC公布的2011年12月—2012年6月手機網民各類手機應用使用率(見表1)我們可以看出。網民使用喜好排名前五位的手機應用分別為:即時通訊、手機搜索、手機音樂、手機新聞、微博。同時手機網絡視頻的使用也有大幅的提升。手機應用開發的核心在於“用戶體驗的尊重”,在近期手機應用發展的趨勢中,我們可以看出在即時通訊方面QQ、微信手機客戶端加大了音、視頻通話的比重﹔在搜索方面蘋果從iphone 4S開始推出siri、搜狗推出搜狗語音助手﹔音樂中多米、酷狗紛紛加大了高音質音頻的提供﹔新聞方面網易新聞、百度新聞在最新的客戶端中均加入了網易電視、百度視頻等元素﹔微博上無論是“雷政富”事件還是“表哥——楊達才”事件中,網民由“無圖無真相”逐漸加入了“無視頻無真相”元素﹔在視頻方面,國內視頻網站紛紛推出移動客戶端,搶佔無線市場,同時部分視頻網站加強與電信運營商的合作,手機視頻內容不斷豐富。手機網絡視頻的使用率達到27.7%,相比2011年下半年提升5.2個百分點,從另一方面也說明用戶使用移動終端在線看視頻的習慣正在逐步養成。因此,在IPV6的移動互聯網時代,信息內容不在是單純的文字、圖片而是集合音頻、視頻、文字、圖片等元素的多媒體組合,這也契合了媒介這幾年來一直提倡的“全媒體時代”,“全媒體時代”的媒介在硬件上需要加大投入,滿足多種信息資料的採集、發布,構建整合平台實現多種媒介資源的共享﹔在軟件上,呼喚能熟練掌握文字、圖片、音視頻的採寫編發的“全能記者”出現,這對於新聞專業的我們而言,能否熟練掌握相關技術顯得尤為重要。

表1

三、基於IPV6的的物聯網應用發展及對媒介的影響

1995年,比爾•蓋茨在其文章中首次大膽預測和描繪了未來的物物通信場景。現今,物聯網的大門隨著互聯網的發展正在向我們打開。物聯網是指在互聯網的基礎上,利用RFID、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描等信息傳感設備,按約定的協議,把任何物品與互聯網連接起來,進行信息交換和通訊,以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡系統。

通俗的來說物聯網就是一個“物物相連”的網絡,在這個網絡中,物品彼此之間可以進行智能“交流”,而無須人的干預。物聯網具有美好的應用前景,但據權威機構統計分析,物物通信的數量將會是現在互聯網通信節點數量總和的30倍以上。但是物聯網在帶來廣闊前景的同時也帶來了技術上的難題,現有的地址技術顯然不能適應物聯網的發展,尋找適應物聯網發展的新型尋址技術成了迫時之需。而IPV6由於其具有海量地址空間、自動配置地址、高移動性、可靠安全性等特征,使其成為物聯網發展的基石。

技術的發展推動著媒介的發展,物聯網將萬物均賦予意義,麥克盧漢說媒介即人體延伸,物聯網不僅僅是人體的延伸更是萬物的延伸,物聯網時代對媒介會有什麼影響呢?

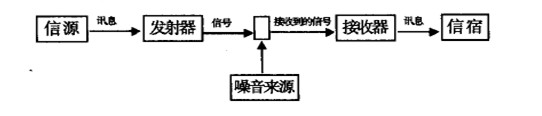

(1)內容提供更加智能化、真實化。基於IPV6的物聯網時代,每一份報紙、每一台電視機、每一台電腦等終端都可以擁有一個屬於自己的IP地址,甚至每一條新聞都可以賦予其意義標記。傳者可以通過終端之間建立的網絡與受眾互動聯系,根據受眾的需求提供真正個性化的內容。同時在另一方面,內容的提供也將更為真實化。在香農—韋弗傳播模式中(見表2),香農把“噪音”的概念引入傳播學中。在這個傳播過程中,訊息可能會受到來自外界的噪音干擾,從而產生某些變化乃至失真。它表明信息傳播不是在封閉的真空中進行的,過程內外的各種障礙因素會形成對訊息產生干擾。但是在物聯網時代,信息的傳遞是“點對點”在一個相對封閉的渠道中傳遞,信息的達到率可以實現100%。這可以避免大眾傳播過程中由於噪音和把關等原因帶來的信息缺損,實現傳播過程的“零噪音”,進而使受眾觸摸到真實的世界。

表2

(2)媒介的屬性將會發生變革。如果說媒介即信息的話,在物聯網時代每個物體都會發出自己的信息,從這個角度而言每個物體即為一個媒介。但是媒介是否真正具有意義不能僅由其能否“發聲”決定,物聯網時代,任何事物都可以發出信息,因此欠缺的不在是信息而是有用的信息,媒介的屬性將由傳播信息轉變為解讀信息,受眾通過媒介獲取自身需求的信息解讀從而實現“溺水三千,獨取一瓢”。整合信息、解讀信息、通過多種手段實現信息的智慧化傳播將是物聯網時代,媒介的真正價值所在。

四、結語

如果說1969年阿帕網的誕生標志著互聯網的出現,那麼經過近半個世紀的發展,互聯網不僅沒有英雄遲暮反而是方興未艾已經成為我們生活中不可分割的一部分。IPv4 地址資源的枯竭以及信息社會對海量IP 地址的需求,都將加速IPV6的推廣,進而使移動互聯網、物聯網的普及成為可能,而這勢必會帶來信息形態及數量前所未有的革命。面對信息極度膨脹的新型網絡時代,媒介如何更好適應並發展,需要綜合考慮傳者、渠道、受眾等多種因素,隻有認清形勢合理規劃,才能更好的服務於社會。

(作者系:武漢大學新聞與傳播學院)

參考文獻:

[1] 聶紅杰.淺談IPv6 技術的發展[J].科技資訊,2009(3)

[2] 蔣亮,郭健.下一代網絡移動IPv6 技術[M].北京:機械工業出版社,2006.

[3] 李振強,趙曉宇,馬嚴.IPv6 技術揭密[M].北京:人民郵電出版社,2006.

[4] 王曉菊.IPv4 協議和IPv6 協議的比較[J].硅谷,2009(11)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!