【摘要】國家形象的表現形式是多元的,是軟實力的重要組成部分,對外體現的是美譽度、認同度和信任度。而現階段,國內學者對國家形象的研究主要集中於國際關系、外交政策等領域,與電視紀錄片結合的研討較少。本文以《舌尖上的中國》熱播為例,以小見大,從中國電視紀錄片發展史的高度,提出了“中國電視紀錄片與國家形象的建構”的重要命題。在改革開放新時期,中國電視記錄片具有重要作用和影響力,通過真實畫面的展示,客觀情景的再現,為真實中國存像,為偉大時代留影,增強中國紀錄片的社會影響力和國際傳播力,幫助人們從獨特深入的視角對中國國情民俗、經濟社會的觀察了解與評價。

【關鍵詞】形象建構﹔傳統與現代特性融合﹔跨文化傳播

一、紀錄片本體與中國電視紀錄片發展脈絡

自1958年北京電視台成立,中國電視紀錄片隨即產生。有學者將中國電視紀錄片誕生的半個多世紀以來的發展歷程分為四個階段,即政治化紀錄片時期(1958-1977)﹔人文化紀錄片時期(1978-1992)﹔平民化紀錄片時期(1993-1998)﹔社會化紀錄片時期(1999-)。

中國電視紀錄片受社會環境、紀錄片制作技術與觀念等多重因素影響,在不同時期呈現不同的主題表征,塑造出的國家形象也有其時代特性。政治化紀錄片時期,新中國建設百廢待興,又受到來自資本主義陣營國家的封鎖與排斥,基於這一政治歷史因素的考量,電視紀錄片以報道社會主義建設成就為主,或記錄黨和國家領導人的外事活動,承擔政治化的宣傳功能。

人文化紀錄片時期,創作了《話說長江》、《話說運河》、《望長城》等一批以民族文化為題材的大型系列紀錄片,正如《望長城》的總編導劉效禮在開拍前的定調會上所說:“長城要拍,但更重要的是拍長城兩邊的人。長城本體,隻不過是一堵奇長的牆,象征著中國人的脊梁。”借助長江黃河等中華文明的象征,“民族精神”成為這一時期中國電視紀錄片的主題表征。

平民化紀錄片時期,《神鹿啊,我們的神鹿》、《最后的山神》、《龍脊》等關注於小人物和邊緣題材的出現,體現出國民個人意識的覺醒,通過個人命運的窺視體現國家發展的現狀。

現階段,紀錄片的形態呈現多元化的樣式,無論是《故宮》、《敦煌》等歷史性題材,還是《大國崛起》、《金磚之國》等現代性題材,共同點在於通過對歷史或現狀的演繹與思考,關注記錄社會主流現實生活,向世界展現中國的發展與進步,近期熱播的《舌尖上的中國》也不例外。這部紀錄片,不僅收視率超過了不少黃金時段的熱門電視劇,甚至還引爆了社會各界的熱議。《舌尖上的中國》在讓觀眾大飽眼福的同時,還帶動了餐飲業的銷售業績:福州特色小吃店擠滿了顧客,在領略福州悠久文化的同時,還不忘品償特色小吃,他們中不乏許多外國游客。

二、《舌尖上的中國》與國家形象的建構

國家形象是指在國際傳播和國際交往領域,由主體基於自身的知識、體會、經歷和社會關系所產生的對一個國家的認知的總和。 是國家極其重要的無形資產,是一個國家綜合實力及國際地位的反映,同時是國家軟實力的重要組成部分與直觀體現。樹立良好的國際形象,既有利於民族自尊的養成,也有利於營造良好的國際輿論環境,為國家的經濟合作、政治交流創造更多條件。

國家形象的表現是多元的,除了政治、經濟、軍事之外,還包括深層次的文化與人文精神﹔她是軟實力的重要組成部分。電視紀錄片本身更多的關注於人和人的生存狀態,通過紀實語言,真實的還原出人民的思維習慣與文化傳統,從而展現國家的生存方式。電視紀錄片《舌尖上的中國》(A Bite of China)在國內引起巨大反響,既是一場視聽盛宴的上演,也是一次在對原有框架的打破和新框架的建構中實現國家形象架構的過程,是電視紀錄片與國家形象塑造的自然結合。

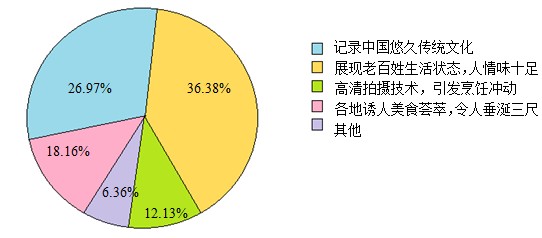

《舌尖上的中國》於2012年5月14日至5月22日晚間22:30分在CCTV綜合頻道播出,按照“自然的饋贈”、“主食的故事”、“轉化的靈感”、“時間的味道”、“廚房的秘密”、“五味的調和”以及“我們的田野”分成七集。這是央視推出的首部美食類紀錄片,平均收視率達到0.5%,第四集收視率最高,達到0.55%。筆者進行了相關調查(問卷內容見附件),發現認為此紀錄片吸引受眾的原因以“記錄中國悠久傳統文化”與“展現老百姓生活狀態、人情味十足”居多。

圖表一 《舌尖上的中國》吸引受眾分析

傳統文化與現代特性的相互融合。總導演陳曉卿介紹該片時說道:“《舌尖上的中國》實際上分為兩個部分,一部分是舌尖上的感動,另外一個是正在變化中的中國,這是兩個密不可分的部分。我們希望觀眾從中國人對美食的熱愛裡讀到中國人對生活的熱愛,從中國人對生活熱愛裡看到中國社會經濟的飛速進步和發展。”如在《時間的味道》一集中介紹金華火腿,解說詞寫道“金華火腿正在與金華這座小城一起,在時代中演變、邁進。”以金華火腿為切入點,火腿制作保存方法的改進與城市現代化的發展並行,是傳統文化與現代特性相互交融的結果。China Daily 用 "A program about Chinese cuisines will offer insights into the geographical, historical and cultural dimensions of what the country's people eat. "(筆者譯:這檔關於中國美食的節目將通過地理、歷史以及文化等各方面來展現這個國家的飲食文化)對該片進行介紹,通過多方探析,共同呈現留存至今的傳統工藝和與時俱進的生活方式,把挖掘到的深層文化信息傳遞給觀眾。

國情民俗與美食關系的重新審視。從主體角度上看,《舌尖上的中國》依然遵從了央視慣用的國家主義敘事手法,繼承了宏大敘事的現代紀錄片理念。從雲南的諾鄧火腿到浙江的嘉興粽子,從偏遠的大山深處到繁華的東南沿海,跋山涉水尋覓地方美食,足跡遍布全國各地,與觀眾的個體記憶產生共鳴,強調文化共同體的回歸。從細節處理上看,突出個人與家庭,不是空洞的宣講美食的風味與制作技巧,而是通過表現個人、家庭甚至族群的飲食經歷與中國飲食文化史的內在聯系,將舌尖上的故事娓娓道來。如在第二集《主食的故事》中介紹陝北的主食,以陝北人老黃掀開蒸籠的鏡頭開場,圍繞老黃做饃饃、賣饃饃的過程展開,自然的體現出糜子在陝北人的日常生活中所扮演的角色。

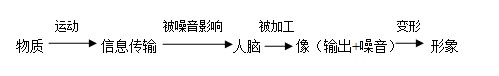

形象是物質運動過程中產生的信息被人腦映像后在特定條件下通過特定媒介的輸出。

圖表二 形象傳播過程簡圖

不是單一的對美食生產流程進行拍攝記錄,而是將食物融進百姓生活,與普通人產生聯系,拉近受眾與紀錄片的距離。在傳播過程中,使觀眾對影片塑造的中國國家形象留下更深刻印象。

鏡頭表現與美食文化的自覺與自信。在紀錄片和所有的電視節目類型裡,都可以不使用口頭或書面語言而闡明觀點。圖像本身便可以建構一種觀點。 《舌尖上的中國》通過運用大量的淺景深鏡頭與微距鏡頭,從微觀角度展現新鮮欲滴的中華美食。紀錄片拍攝與制作技術水平的提升,將美食制作過程還原到極致——翻炒,拍打,?面,出鍋……廚房裡司空見慣的細節動作,都被清晰、真實地拍攝下來。另一方面,現實生活中瘦肉精、毒奶粉、地溝油……引發了人們對食品安全產生的信任危機,《舌尖上的中國》通過鏡頭語言的運用,在展現一個充滿家鄉回憶與人文關懷的中國的同時,也展現了一個放心、安全的飲食環境。據新華網5月27日報道:“在被食品安全問題困擾的中國,數千萬中國人在一部紀錄片《舌尖上的中國》中又重新找到了傳統美食的可貴與文化魅力。”紀錄片帶來文化感動的同時,又重新拾回了社會公眾對這個“民以食為天”國家形象的認知度。為中國消費者重塑了信心,這就是紀錄片的魅力。以往的電視紀錄片政治性或主觀說教色彩較濃,因而很難被其他文化體系的人接受,相比之下《舌尖上的中國》以一種更為藝術、更為巧妙的方式使觀眾更易接受與理解,取得了更加有效與直接的傳播效果。

三、國際傳播與跨文化傳播

福柯曾說:“話語即權力。”由於國際輿論秩序的失衡,中國國際輿論話語權缺失,導致西方信息的強勢輸入與中國對外傳播之間存在逆差,中國國家形象的自身建構在影響力方面遠不及西方媒體所塑造的中國形象。因此造成了西方受眾印象與中國實際形象之間的反差,正如李希光在《妖魔化中國的背后》一書中所寫:“中國在十九世紀末美國人的心目中,是落后、愚昧、腐朽的象征。而中國在美國的移民,也是美國當時的種族主義文化的犧牲品之一。好萊塢影片中的中國和中國人,在很大程度上就是這些丑惡思想傾向的產物。”

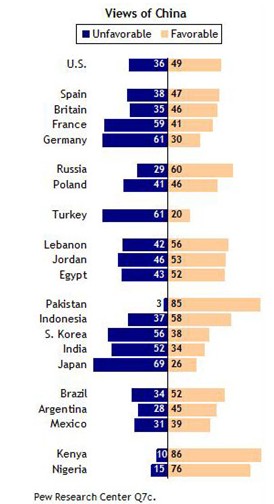

根據美國智庫皮尤中心(Pew Research Center)2010年6月17日公布的全球民意調查報告(見圖三),各國對中國形象的認識存在較大差異性,西方發達國家對中國持負面印象的比例相對較高,在發展中國家中,中國的國家形象基本上是進步的、友好的。在國際上,從“中國崩潰論”到“中國威脅論”,從“中國責任論”到“中國不確定論”,中國的國家形象同經濟大國、政治大國的實力嚴重不匹配。如何改變國外民眾對中國形象理解形成的偏差,展現良好的中國國家形象成為當務之急。

符號(Sign),是人類傳播的要素、載送信息的代碼。符號具有跨越性的特點,可以跨越時間空間的限制,自由地傳播信息。 建構國家形象,中國曾通過“京劇”、“武術”等文化符號的輸出進行傳播,並初見成效。在北京奧運會前后,“中國制造”廣告片、中國國家形象宣傳片等影視產品紛紛在境外熒屏亮相,帶給我們通過影視產品進行中國國家形象建構的啟示。中國電視紀錄片通過真實畫面的展示,客觀情景的再現,進行有效的國際傳播,幫助人們增進對中國國情、社會的認同。

圖表三 各國對中國形象認識

數據來源:Pew Research Center

由於不同國家的國家利益、思想價值觀等存在較大差異,跨文化傳播表現出一定的沖突性,既存在於對文化解讀的偏離,也可能表現在對異國文化產品輸出的抵制中。因此,如何減少沖突,增進融合,成為電視紀錄片的一大難題。

縱觀《舌尖上的中國》全系列,筆者認為這部電視紀錄片對於中國國家形象的塑造不僅是從尋覓美食、社會發展的角度,更通過一種價值觀的傳遞。在《自然的饋贈》一集中,對採摘鬆茸進行了補充性的解說,“鬆茸出土后,卓瑪立刻用地上的鬆針把菌坑掩蓋好,隻有這樣,菌絲才可以不被破壞,為了延續自然的饋贈,藏民們小心翼翼地遵守著山林的規矩。”在捕魚過程中,也做了同樣的細節性補充,“拉上來的網中竟然沒有一條小魚,每條魚的重量幾乎都在兩公斤以上,這正是查干湖人民心口相傳的嚴格規定。冬捕的漁網是6寸的網眼,這樣稀疏的網眼隻能捕到5年以上的大魚,這樣未成年的小魚就被人為的漏掉了,郭爾羅斯蒙古族有一句話叫做‘獵殺不絕’……”體現出人們對自然的敬畏之心,改變了以往竭澤而漁的做法。美食是一個窗口,將現今中國國民與自然的相處之道傳遞給世界,構建一個人與自然和諧相處的國家形象,展示出這片土地上人與人之間、人與大自然之間的和諧美好的關系,並繼承了“天人合一”的哲學思想,順應當今低碳、環保的時代要求。

除了展現順應時代發展的價值觀,《舌尖上的中國》也包含著對中國百姓生存智慧層面的東方生活價值觀的傳承與彰顯。如在《五味的調和》中,“苦盡甘來,是中國人在味覺上對‘苦’的辯証,更是在逆境中習慣堅持的信念。最完滿的人生,總是五味雜陳的。”通過輸出中國傳統價值觀,讓世界增進對中國觀念的理解,從某種程度上講,電視紀錄片扮演著國家使者的角色。

跨文化傳播需要淡化意識形態的鴻溝,思考文化傳播中的核心價值如何與人類普世價值相結合,不能簡單地拒絕普世價值,而應該將普世價值分為不同的層次,將傳播理念與普世價值、人類價值相結合,才有可能達到共同的理解。 當一個群體的文化被另一個群體理解並認可時,就形成了文化認同,從而產生進一步的文化共享,同時推動本國文化的有效傳播,對國家形象的塑造產生積極作用。伴隨著不同文化背景的受眾之間的信息互動和擴散,以《舌尖上的中國》為例的電視紀錄片為國家形象的塑造與傳播創造了有利的傳播情境,從中國形象的歷時性與世界橫斷面的共時性這兩個維度出發,有利於傳播信息的接受和傳播目的的實現。

四、結語

國家形象可以分為自我塑造的形象和被他塑造的國家形象。央視作為國家級媒體,通過所拍攝的紀錄片,既承擔著對外展示國家形象的功能,又擔負著對內建構國家形象的作用。自我塑造的形象是一個主動選擇的過程,美國前國務卿奧爾布萊特曾公開強調說,一個國家在國際舞台上的權力很大一部分源於國家自身形象設計的能力,因為它能夠卓有成效地表達自身的軍事、經濟、政治和文化水平。 被他塑造的國家形象是一個二次塑造和傳播的過程。在美國歷史頻道(The History Channel)中就有關於"Great Wall of China"(《長城》)、"Silk Road"(《絲綢之路》)等紀錄片的視頻。

國家形象的塑造是一個長期建構的過程,除了加強公共外交和發展文化軟實力外,筆者認為提高國際傳播能力是不可忽視的重要方面。樹立良好的國家形象,必須尊重國際傳播規律,掌握跨文化傳播技巧,提高中國國家形象的構建水平。當代中國紀錄片對新聞傳媒人提出了新的要求與使命,這就是緊跟時代、深入社會,發揮紀錄片真實性的本體特性,通過大量信息,以人民群眾喜聞樂見的方式,與觀眾發生“心靈對話”,推動人們對一個趣味的中國、一個活力的中國、一個幸福的中國的再認識。

國家形象至高無上,作為新聞傳媒的未來人我們任重道遠。

(作者系:清華大學新聞與傳播學院研究生)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!