(二)网络反腐的舆情走势

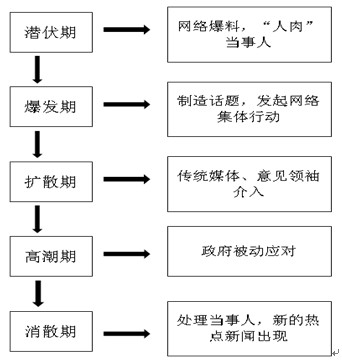

根据表1呈现的4个高峰值,笔者将网络反腐事件的舆情传播阶段划分为:潜伏期、爆发期、扩散期、高潮期和消散期,并总结各阶段的传播策略。

1.潜伏期:“娱乐性”爆料、吸引眼球,“人肉”当事人

2012年8月26日,延安特大车祸致发生后,新华社记者李一搏发表题为《陕西延安特大交通事故确认共36人死亡,仅3人逃生》的图文报道,前陕西省安监局局长杨达才在事故现场面露“微笑”。[3] 网友@JadeCong于当日16时35分,在新浪微博上评论:“事故现场官员满面笑容,情绪稳定……”。该微博经广泛转发后,36人死亡的惨剧与官员的微笑形成鲜明对比,迅速引起网友的愤怒和谴责。此后,网友们发起人肉搜索。26日19时53分,网友@百姓大于天爆料称,涉事官员为时任陕西省安监局局长杨达才。

2.爆发期:标签化叙事、制造“鉴表”话题,开启“扒表”集体行动

网友对杨达才的关注度不断提高,焦点也从“微笑”转移到了他的“手表”,并“标签化叙事”地戏称他为“微笑局长”、“表哥”。因网民的质疑升级,微博网友@作家天佑、@花总丢了金箍棒、@卫庄等纷纷发起“鉴表倡议”,“鉴表”迅速成为网民们的热门行动。

杨达才在“微笑门”后又身陷“名表门”,他于8月29日21时至22时在新浪微博的“微访谈”中回应网友质疑,谎称自己只有5块手表。由于网民掀起了“揭发局长第6块表”的集体行动,网友@猪头懦夫司机、@花总丢了金箍棒等相继曝光了杨达才的第7块至11块表。网友发酵式转发后,杨达才的标签化称谓“表哥”深入人心。

3.扩散期:意见领袖、权威媒体介入议题,形成质疑、监督舆论压力

舆论发酵后,微博意见领袖纷纷加入讨论,媒体也迅速介入报道,形成了强烈的舆论监督议题。例如,《南京日报》9月7日刊文《财产不公开,官员浑身都是敏感词》指出:“在近日对陕西省安监总局局长杨达才的手表问题上,网友获得了一种巨大的监督成就感……几张手表的图片,就把一个官员的形象打得落花流水、狼狈不堪。”[4] 随后几天,“表哥全身是宝”、“表哥又陷‘眼镜门’”、“官员财产公开”等议题在传统媒体的介入后,逐步扩散。

4.高潮期:媒体、民间舆论压力倒逼之下,官方作出回应

9月17日,《钱江晚报》刊文称“局长天天在正常上班”[5],使得因受“钓鱼岛事件”影响趋于平静的舆论再次掀起高潮。9月19日,新华社记者白靖利发文《莫让舆论热点成为“断头新闻”》指出:“新热点接踵而至,使“旧闻”成功摆脱了媒体和公众的视线,减轻了依法依规处置问责的压力……“断头新闻”的存在,不但欺骗了公众,掩盖了社会矛盾,还降低了政府的公信力。”[6]经新华社官方微博@新华视点、《人民日报》等媒体官方微博和广大网友转发后,形成对杨达才调查结果追问的舆论压力。

9月21日13时10分,陕西省纪委在其官方网站秦风网上发布了《杨达才被撤销省纪委委员、省安监局党组书记、局长职务》[7]的声明,成为2012年9月以来,关于杨达才事件的舆论制高点。

5.长尾期:官方公布处理结果,受新一轮新闻热点的冲击

2012年9月,随着“保钓”议题的不断升级,“钓鱼岛事件”成为网络舆情制高点。在陕西省纪委公布对杨达才“双规”的查处结果后,“杨达才事件”的热议度受到“钓鱼岛事件”的冲击,最终逐渐淡出网民视野。

(三)研究小结:各阶段传播策略、反腐路径及其规律

根据上文提及的网络反腐的5个阶段,笔者总结并绘制出网络反腐各阶段的传播策略图:

表2:网络反腐各阶段传播策略图

纵观网络反腐5个阶段,发现其反腐路径为:草根网民爆光腐败线索→网民“人肉”当事人、构建腐败证据→意见领袖、权威媒体介入→议程设置、形成舆论→政府回应、介入处理;其网络反腐的规律为:网络曝光→舆论扩散→网络议题沉淀→政府被动应对→查处当事人。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!