二、 网络成语的属性分析

成语在中华文明的历史中得以发扬光大,与媒介技术的发展程度不无关系,竹简的繁重与不变,纸张的昂贵与难得,都很大程度上在媒介技术层面决定了我国书面媒介删繁就简,以一当十的行文风格。而今天媒介技术高度发展的当下,草根大众以网络为平台,自创成语,并得以广泛流传,技术已然不再是局限文字大幅传播的阻力。因此,我们研究网络成语,不能仅仅着眼于技术不发达所导成的语言经济原则层面,而需要将其置于网络环境和社会环境的大背景下,直面媒介社会和消费社会的种种力量,以消费主义的视角来解读其作为符号消费对象的本质。

网络成语是网民在网络虚拟社区当中,网民自发的模仿汉语中成语这一特殊的语言形式,对网络热点事件的个别语句或者歌词和已有网络流行语句进行初略的缩略加工形成的四字或三字的“貌似”成语的一类网络流行语。因此,网络成语具备网络流行语的一般特征。

网络成语的属性很大程度上符合上文所述的网络媒介、大众文化和消费受众三者之间的合谋机制,这也是其得以迅速成长的缘由。网络成语主要源自贴吧等网络虚拟社区,以其原语句的娱乐化内涵为基础,以趣味化缩略为途径,以可复制性为优势,得以在网络虚拟社区中广泛传播,进而扩散到其他网络平台,从而形成一股网络成语的流行风。

(一)媒介属性

加拿大传播学家麦克卢汉曾得出这样的结论,每一种新媒介的产生,都开创了人类认知世界的方式。认知包括感觉、知觉、记忆、想象、思维和语言等。因此,新媒介的产生,有可能影响着人们语言的表达方式。纵观人类传播史,传播媒介的变革引起的传播方式变革改变了人类的感觉,改变了人与人之间的关系,并创造出新的社会行为类型。网络成语的产生是基于网络媒体的发展而存在的,这种语言表达方式是由网络媒体的某些传播特性所决定,网络媒体的草根性、娱乐性、可复制性、传播速度等都使得网络成语成为了可能。

网络成语自身具备明显的传播特性和媒介属性。网络成语在网络传播实践中产生、发展、流行并固定下来,成为网民表达意见、交流思想、沟通情感的重要手段和媒介。而在此基础上,网络成语所呈现出的可模仿性强、传播渠道广、受众年轻化、流通社交化、效果娱乐化等特征,使得其能在信息繁杂的网络媒介当中脱颖而出。

(二)文化属性

在网络时代,大众文化不会终结,而是将获得新生。网络将使大众文化从“诸神的狂欢”变为“众人的狂欢”,从“精英的独白”变成“万人的合唱”。网络成语本身就是网络流行语的一种特殊形式,而网络流行语脱胎于网络大众文化。作为大众文化的网络成语,是这个时代下消费受众不安于现状、热衷于嘲讽、习惯于围观、致力于恶搞的社会心理的文化表征。

此外,网络成语是契合于消费社会和媒介社会的文化大背景的。这样的文化背景需要的恰恰就是远离都市和现实生活压力的消遣性和娱乐性的精神层面的消费。网络成语这种带着古老面具的流行语言形式,脱胎于这样的文化背景之中,也在这样的文化背景之中被吸纳。

(三)符号属性

消费主义决定了消费受众所关注的向度或者重心不再是消费对象的使用价值,而是其象征符号。网络成语以其戏谑的口吻和恶搞的形式成为了娱乐化、消遣性的象征符号。在网络社会,符号的聚合效应能使其迅速成长为一道蔚为壮观的符号景观,这也是其作为符号的一种独特优势。网络成语一旦形成聚合,其意义就会相关映衬,并凝结出某个公约性的意义内核。如果新的例证可以呼应某个意义内核,人们就会进入流行语的思维惯性,套用聚合关系来生成新的流行语,壮大网络成语整个系统。

(四)商品属性

美国文化理论家詹姆逊在《后现代主义与文化理论》一书中指出:“文化已从过去那种特定的文化圈层中扩张出来,进入了人们的日常生活,成为消费品。”在后现代社会,大众文化商品化已成为不争的事实。网络成语作为流行符号被消费受众所消费,其背后庞大的注意力资源则成为了网络媒介谋取利润的渠道。

大多数网络媒体是依赖网站内容所集结的“人气”来吸收广告投放,进而实现盈利的。如此一来,有噱头、能激发访问量的内容便成为了网络媒体的资源,当这部分内容被更广泛的传播,被更多人消费,其背后的注意力资源就越发具有高价值。网站通过免费共享网络成语内容,从而形成注意力资源,再将注意力资源转卖给广告主,从而完成一次完整的交易链。现阶段,网络成语则是流行语群落中最为强有力的网络消费内容。所以,在这个层面,网络成语具备明显的商品属性,这也是网络媒介助推网络成语大范围传播的初衷。

三、网络成语是如何被消费的

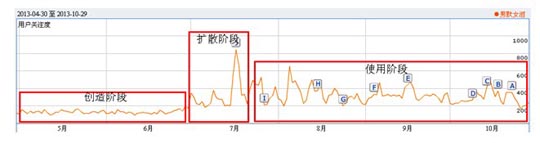

网络成语作为网络空间的精神消费品,区别于传统的物的消费,这类以网民自主创造的流行符号,从其创造阶段开始,就有着明显的消费主义倾向,娱乐、欲望与消费等力量一以贯之存在于网络成语的各个阶段。网络成语被消费的过程比较复杂,但并非没有规律可循。以“人干事”为例,通过对其百度指数进行分析,可以发现,网络成语从创造到被广泛使用,会经历三个不同的阶段(如图2所示)。为研究起见笔者把这三个阶段定义为:创造阶段、扩散阶段和使用阶段。

图2 “男默女泪”用户关注度统计(数据来源:百度指数)

网络成语经由论坛、贴吧内的网民进行创造,再经小范围传播,形成影响,继而借助QQ、微博、微信等自媒体平台大量转发和呼应,最终以庞大的规模渗入到各个传播平台,成为网民的日常用语。网络成语的广泛流行得益于人际传播、组织传播、大众传播几种不同传播方式的综合运用。

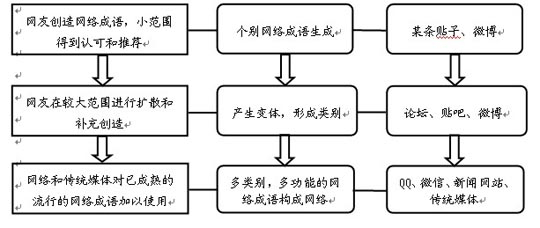

大体而言,网络成语在网络空间都经历了一个从“创造”到“扩散”再到“使用”,从平台而言,经历了从“单平台”到“多平台”再到“全平台”的过程;从规模而言,经历了从“个别”到“类别”再到“网络”的过程,通过消费范围的扩大化,消费内容的多元化和消费行为的普遍化来实现其消费价值,最终形成一道蔚为壮观的网流行语景观(如图3所示)。

图3 网络成语的发展过程

(一)创造阶段

需要强调的是,网络成语得以创造成形是建立在其母体之上的,是对网络热点事件的个别语句或者歌词和已有网络流行语句进行初略的缩略加工形成的。其构词的理据性相对较弱,但从字面来考究比较晦涩难懂,所以对网络成语创造的情景和意义的考察,需要还原到最开始的网络语境以及其语言母体。

一般而言,当网络成语在小范围内有了一批忠实的使用者,并且得以完成某种组织传播,网络成语才真正意义上成形。若以成形作为创造阶段完成的标志,整个阶段需要经历三个步骤:母体成熟——“成语”改造——小范围认可。以“人干事”为例,其母体——“这是人干的事吗”早在各大论坛当中就成为了表示“任务艰巨”或者“突然中断某种有趣活动”不满的高频词汇。以此为基础,后经由网友在论坛当中进行“成语”改造,生成新词——人事干,便引来网友大赞,并在小范围内得到认可,取代了母体的使用。本文将以现有的31个网络成语为样本,对其产生平台、以及情绪类型进行统计分析。

1、产生平台草根化

网络成语作为一种网友对已有网络语言的再创造,网络成语与传统的网络流行语在生产平台上有着某种连续性。基于对31个样本的统计,数据显示,网络成语主要产生于贴吧、论坛和微博,且超过半数源于贴吧,“百度李毅吧”成为了网络成语的高产地,有接近四分之一的网络成语是由“百度李毅吧”的网友创造而成。论坛、贴吧以及微博作为碎片化网络信息的主产区,尤其论坛和贴吧作为草根文化最核心的集散地,其使用者倾向于就一些无伤大雅、恶搞戏谑的内容进行讨论,消遣性很明显。网络成语产生于贴吧、论坛等草根云集,讲求消遣和恶搞的网络平台,由此可以看出,这是一种话语主体草根化的自创性行为。这也验证了网络成语是在消费主义氛围浓厚的网络环境之中形成的。

2、情绪表达戏谑化

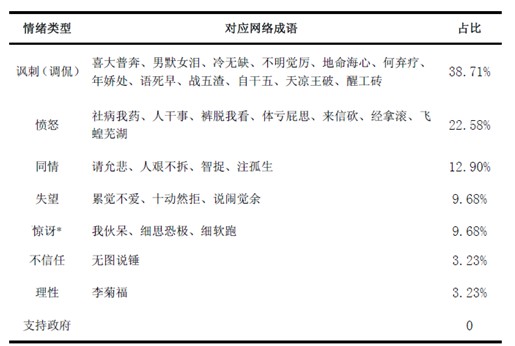

本文参照唐超在《网络情绪演进的实证研究》一文中对于网络情绪的七种分类,对31个样本进行词典依照对于网民情绪进行归类划分,见表1。可以得知,网络成语大多具有某种特定的情绪倾向,这种情绪也是与网络成语相伴而生的,一定程度上也是对创造者创造心态的一种反应。超过三分之一的网络成语充满着戏谑、调侃的情绪。比如,“冷无缺”就是一种对“冷漠,无理想,信仰缺失”一类人的调侃。这种创造心态并非寄托着某种严格的褒贬奖惩,而是一种不痛不痒的调侃式的消费主义心态。

表1 网络成语的情绪类型统计

3、创造手法恶搞化

而从网络成语的创造手法——构词方式来看,消费主义的痕迹则更为明显。这是一类有点“恶搞”的构词方式,不遵从汉语构词法的基本构词规则,仅仅通过“无厘头”式的减省和缩略,把一句话或者几个短语压缩成三个或者四个字,形成一种“貌似”的成语。况且,其母体语言早就在网络传播过程当中已经成为较成熟的网络流行语,已经能够完整的实现其作为流行语的价值。网络成语这种“多此一举”的加工其产生的功能性意义并不强,更多的是一种为了娱乐而娱乐的“恶搞”,是一种典型的消费主义倾向。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!