(二)扩散阶段

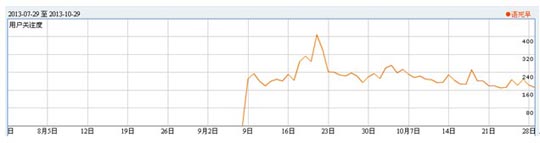

以“人干事”、“语死早”两个网络成语为例,对其百度指数进行分析,可以得知,网络成语在经过了创造阶段之后,其“用户关注度”会得到迅速增长,并且在短时间内达到一个峰值(如图4、5所示)。这个迅速增长,出现峰值的阶段,网络成语完成了在网络空间内的扩散,使其迅速成长为网络空间随处可见的高频词汇。这样的扩散过程是伴随着浓厚的消费主义色彩的。

图4 “人干事”用户关注度统计(数据来源:百度指数)

图5 “语死早”用户关注度统计(数据来源:百度指数)

1、呼应式流行

网络成语在诞生的某个平台得到了小范围的认可和追捧,此时便完成了第一次的聚合,其意义和内涵便得到了小范围的公约性认同,形成了某种意义内核。之后,这部分最初的创造者和见证者带着某种“炫耀”或者“引领潮流”的心理,通过转载或者引用等方式将网络成语传播到新的平台。网络成语本身所具备的“草根”、“恶搞”、“戏谑”等娱乐化的消费主义功能,使得其在新的平台被当做一种新的玩法,新的潮流而被迅速接纳和传播。其接纳和传播的心态仍是一种跟随潮流,娱乐戏谑的消遣。

另一方面,当新的平台之中,有新的例证可以呼应这个意义内核,网民就会进入这种“成语”改造的情景,套用这种“无厘头”式的构词法来创造新的网络成语,形成某种呼应。这种呼应式的流行,得益于网络成语及其直白的构词法——简单的缩减字数。这样的“成语”改造方式门槛极低,对网民的文化水平要求不高,此外,“成语”改造过程能为网民带来快感与欢愉。

“语死早”一词,最早创造于“百度李毅吧”,是“语文老师死得早”改造而来,用于嘲讽语文水平低下、文章语病多、表达不明确等现象。不出数日,各论坛、贴吧以及微博当中便出现了“英死早”、“数死早”等词,随后还出现了“语体教”、“英体教”、“数体教”等系列变体。这种呼应式流行完成了网络成语从“单平台”到“多平台”的扩散,也实现了网络成语规模从“个别”到“类别”的扩展。而这背后的网民心理和行为都源于对网络成语娱乐式的消费。

消费主义作为一种话语权力,在网络成语的扩散过程中,它以话语权力的形式使网民产生自觉认同的观念。从一定意义上讲,网络主体言说方式的改变,并非源自主体某种认识方法或某些观念的变化,而是人们面对网上表达、交流这种特殊的媒体及其语境而发生的一种语言的顺应性行为。

2、围观式消费

“网络流行语的产生和传播不是偶然的,而是一个特定时期社会群体的集体心理反映,同时折射出了社会生活的一种现实状态”。这种集体心理在于,网民需要依托某种符号化的事物,找到一种虚拟空间的精神归宿。网络成语成为了网民身份识别和群体归属的符号象征。心理学研究表明,一个新成员要融人群体,需要经历一个顺从、认同群体规范、内化群体规范直至自觉执行群体规范的过程。网络成语承载了群体的情绪和意志,这就决定了流行语并非个人行为,而是群体行为。

这种群体行为在网络空间通常以某种“围观”的形式呈现。网络成语经由单一平台扩散至新的平台,最终得以迅速扩散壮大,这其中网民这种围观式消费心理起着很大的作用。网络成语的创造者和使用者集中在20-29岁的年轻网民,这个年龄层次的网民思维活跃,崇尚新奇,追逐时尚,渴望交流又不愿主流语言规范被约束,敢于挑战权威和传统。网络成语的出现与他们对网络流行文化的消费需求不谋而合。

围观式消费心理作用下的网民不再以理性来审视周围的事物,而是淡出以一种“看热闹”的标准来追赶网络成语的热潮。围观心态下的网民基于单纯的看客心理,抱着一种事不关己高高挂起的态度,哪里热闹往哪里围观,这就是他们在网络空间的常态。这种不以理性为导向的围观,是一种为了围观而围观的消费主义行为,是一种视网络成语为消费对象的行为。

(三)使用阶段

再经历了呼应与围观式的扩散过后,网络成语在短时间内完成了从“单平台”向“全平台”的扩散,其规模也渐成声势。到了这个阶段的网络成语,其规模相对稳定,用户关注度也基本不再有大的波动,进入了消费的第三阶段——使用阶段。而网络成语的特性决定了,这类消费主义的产物,及时成型成熟之后,仍有着不可磨灭的消费主义痕迹。无论其被更大范围的网民接受,还是被传统媒体所吸纳,其本质仍是一种消费主义符号,一种基于娱乐、快感的精神刺激。在大众传媒尤其是网络极为发达的中国社会,传媒消费主义倾向已到了十分严重的地步。当媒介出于商业化的意图并作用于人时,人被裸露在商业和非商业的诱导性信息之下,被抛掷于温柔富裕的陷阱之中,使受众于不自觉的状态中既消费着媒介同时也“消费”着自我,销蚀着人的精神与意义。

1、狂欢式娱乐

互联网时代似乎还或多或少的存在着巴赫金所谓的“两种生活,两种世界”。他认为,中世纪的人们似乎过着两种生活:一种是“常规的生活,服从于严格的等级秩序的生活,充满了恐惧、教条、崇敬、虔诚的生活;另一种是狂欢广场式生活,自由自在的生活,充满了两重性的笑,充满了对一切神圣物的裹读和歪曲,充满了不敬和狠裹,充满了同一切人、一切事的随意不拘的交往”。巴赫金所谓的第一张生活在工业社会以新的形式表现出来,流水线生产带给人的精神和肉体的压抑,市场经济带来的贫富差距都让人有一种欲望的压迫感。网络则以其一种虚拟空间的功能出现,在网络空间里,所有人都以匿名的网民身份肆无忌惮的发泄和娱乐,他们告别理性,走向欲望的释放,迎来了身体和心灵“狂欢”。

网络成语得以最终渗透到互联网的各个平台,为网民所接受和使用,是因为其切合了网络虚拟空间的狂欢式娱乐的需要。网民可以无所顾忌的消费这些带着“嘲讽”与“怨气”意味的网络成语,释放压抑已久的欲望。“十动然拒”就曾被这种狂欢式娱乐所消费。“十动然拒”借助男生表白被拒流传开来之后,网友纷纷以其作为结尾来造句。“今天我写了16万字的申请书,请求老板给我涨工资,老板收到后,十动然拒”;“今天我写了16万字的请言书,请求米兰让我执教,米兰十动然拒”;“我们花了多长时间加班工作,老板听说后十分感动,于是我们提交休息加班费方案后,老板十动然拒”……如此种种,不一而足,一时间微博上充斥着这类成语式的词汇。网民就在这种毫无意义的拷贝和复制当中享受着这种“狂欢”带来的刺激。作为消费受众的网民在这场消费主义引领下的“狂欢”中最大限度的释放着自己的欲望。

2、被“娱乐版”吸纳

网络流行语被传统媒体所吸纳和采用早有先例。2012年1月3日的《人民日报》第五版《激发中国前行的最大力量》一文中出现“屌丝心态”一次,“屌丝”自此登堂入室。第六版《现代汉语词典》更是将“给力”“雷人”“达人”“宅男”等3000多条网络新词收入其中。

反观网络成语,作为新一类网络新词,也开始出现于少数报纸的某些版面。2013年9月3日的《广州日报》娱乐版,以“20余场高端大气上档次”演出 场场让“我伙呆”为题发表报道;2013年9月12日的《深圳晚报》娱乐版,则以“疑似‘东京最美申奥主播’不雅视频流出 鲜获同情:我伙呆”。目前看来,确有部分媒体采纳,但主要集中在内容相对较为轻松的“娱乐版”。作为大众文化消费的一部分,娱乐新闻某种意义上也是一种消费主义倾向的体现。就这一点而言,网络成语首先在“娱乐版”出现,并不足为奇,这与网络成语的消费主义倾向是一脉相承的。

四、网络成语的价值反思

网络成语作为一类特殊的网络流行语,是根植于消费社会和媒介社会的土壤之中。网络成语作为一种网络文化现象,其浓厚的消费主义色彩背后的价值是什么,其背后呈现出的社会文化问题又是什么。这些才是本文的落脚点。

(一)自我表达与精神狂欢

网络成语究竟是网民自我表达的结果,还是精神狂欢的产物,需要将网络成语回归到消费社会和媒介社会的大背景下来审视这个问题。

网络时代,表面是一个追求自我,追求自我表达的理想化家园,实质上则是一个迷失自我,人云亦云的“狂欢”社会。“网络成语”从一开始被寄予的就是一种纯粹的娱乐、恶搞和消遣。正如精神分析学家弗洛姆所分析的,洞察现代人的性格结构和现代社会就能看到,现代缺乏信仰己不再具有历史上缺乏信仰所曾有过的进步性了。过去反对信仰是为了解脱精神枷锁,是反对非理性的信仰,它表现了人对理性的信仰,表现了人根据自由、平等、博爱原则,建立一种新社会秩序的能力。今日缺乏信仰则表现了人的极度混乱和绝望。就是在这种迷失自我的混乱与绝望当中,网络成语应运而生。

网民的群体价值取向和自我表达往往被网络流行文化的娱乐化倾向所左右着。在消费主义和媒介主义的双重作用下,精神狂欢压制了自我表达。消费主义的阴霾之下所以看似理性的自我表达绕不开自我麻醉式的狂欢。

(二)主流与非主流

过去的部分网络流行语因其针砭时弊或者脱胎于重大事件,有着明显的价值倾向和社会功能,从而从“网上”走入“网下”成为主流媒体、主流声音。去年以来,各大报纸对部分网络流行语抛出了橄榄枝,吸纳其成为主流官方话语中的一份子。甚至,第六版《现代汉语词典》一次收录网络词汇3000余条,部分网络成语得以成为主流声音。这对于网络流行语而言,固然是一个好的归宿。但也并非所以的网络流行语将会为主流所吸纳。

网络流行语能不能收入词典,成为主流声音是由这些词本身的理据性和被接受的程度决定的,且二者缺一不可。网络流行语最成功的例子——“给力”,其构词的理据性很强,认识“给”和“力”的人都能理解“给力”的意思。按语法规范,“给”后面只能接表示具体实物的名词,但“力”是一个抽象概念的名词,用在“给”的后面,化抽象为具体,作用凸显,产生一种意想不到的效果。这个词意义很确定,很生动,容易被大家接受,所以传播开来,并不局限于网络使用,最后成为全民使用的词语,被收入词典。而网络成语尽管已被较广泛的接受,却存在一个致命的缺陷,其构词的理据性较弱,基本不符合汉语的构词理据。“十动然拒”当中,“十动”就很不符合构词规则,也很难让人第一次接触就能猜出大意。这一点是由于网络成语在创造过程中,完全机械化地对已有语句进行缩减,这样的缩减方式必然导致其与构词规则的偏移。构词理据的缺失,也许意味着网络成语离主流语言仍有距离。

(三)符号缺失与过度消费

有研究者在研究其他网络流行语时指出,“处于转型期的社会心理也在不断地发展、演化,这就有可能形成语言表达系统的缺位现象。也就是说,在现实社会中,人们已经形成了某种社会心理,形成了某种表达诉求,但是,在语言系统中暂时未找到合适的语言形式,从而形成大众心理需求与语言表达之间的矛盾。网络自由的环境和富有创造性的群体,使得语言系统中的缺位有可能迅速得到填补”。语言符号的缺位在当下的社会背景之下固然存在,社会文化大繁荣之外,仍存在许多被忽略的细节,这便形成了某种语言表达的缺位,固然某些网络流行语的出现能起到这种作用。

但这个观点不能用于解释网络成语的成因。网络成语从词源上来讲,绝大多数是对现有流行语的一种机械化缩减,其创造性成分较少。从语用的角度来思考,其语义和功能较其“母体”并无新的发展。这也意味着网络成语在表情达意方面并未能突破其“母体”作为流行语的实用功能。这样一种基于既有成熟语言的再创造,并非为了创造出具备某种表达功能的符号,而在于一种单纯的“恶搞”,不具备任何理性的思考与实用主义的追求。而其广泛的流行和使用也并非其具备某种新意,只是因为这类具备消费主义倾向的网络成语,与草根云集,消费成风的网络空间形成了某种契合,然后在网络媒体的商业利益驱动下,得到平台的支持,从而形成一种流行符号。

归根结底,网络成语是一种非理性的产物,是一种在“过度消费”的消费主义思潮下为了“消费而消费”的精神消费品。

(作者系:中山大学传播与设计学院硕士研究生 指导老师:张志安)

参考文献

〔1〕罗钢,王中忱.消费文化读本[M].北京:中国社会科学出版社.2003:9.

〔2〕王倩.网络恶搞的消费主义分析[D].成都:四川省社会科学院.2009:24-35.

〔3〕【法】让·鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,金志刚译.南京:南京大学出版社.2006:131.

〔4〕宋林飞.西方社会学理论[M].南京:南京大学出版社.1997:480.

〔5〕【英】齐格蒙特·鲍曼.被围困的社会[M].郇建立译.南京:江苏人民出版社.2005:154.

〔6〕蒋建国.符号景观、传媒消费主义与媒介文化向度[J].新闻与传播研究,2008,(04).

〔7〕【美】斯利坦·J·巴伦.大众传播概论——媒介认知与文化[M].刘鸿英译.北京:中国人民大学出版

社.2005:359.

〔8〕【法】让·鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,金志刚译.南京:南京大学出版社.2006:135.

〔9〕【美】约翰·费思克.理解大众文化[M].王晓珏,宋伟杰译.北京:中央编译出版社.2001:115.

〔10〕【美】丹尼尔·贝尔.资本主义文化矛盾[M] .北京:三联书店. 1989:91.

〔11〕李蓓.消费时代的娱乐狂欢[J].新闻知识,2007,(08).

〔12〕逯彦萃.网络流行语的传播原因及效应[J].新闻爱好者,2010,(8):44.

〔13〕张子娟.消费主义视角下的“网络红人”现象研究[D].广州:暨南大学.2011:32.

〔14〕李明洁.网络流行语为什么能够传达民意?[J].编辑学刊,2011,(4):35.

〔15〕【美】杰姆逊.后现代主义与文化理论[M].唐小兵译.西安:陕西师范大学出版社.1986:148.

〔16〕唐超.网络情绪演进的实证研究[J].情报杂志,2012,(10):50.

〔17〕【法】古斯塔夫·勒庞.乌合之众[M].冯克利译.北京:中央编译出版社.2005:12.

〔18〕胡潇.“第三媒介”对言语行为的变构[J].自然辩证法研究,2012,(1).

〔19〕韩玉花.网络流行语的社会镜像[J].新闻爱好者,2010,(3):60.

〔20〕顾建敏.网络流行语传播的模因视角探析[J].中国出版,2011,(10).

〔21〕秦志希,刘敏.新闻传媒的消费主义倾向[J].现代传播,2002,(1).

〔22〕【日】北冈诚司.巴赫金:对话与狂欢[M].魏炫译.石家庄:河北教育出版社.2002:268.

〔23〕何小忠.青少年偶像崇拜与教育[D].苏州:苏州大学.2005:45.

〔24〕网络流行缩写造成语一翻译就好理解 给力词汇传播广.[EB/OL].[2013-07-05].

http://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2013/07/05/019446833.shtml.

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!