摘 要:进入后工业时代以来,社会消费完成了从满足需要的消费向满足欲望的消费的本质转变。新的媒介社会阶段,互联网责无旁贷的成为了流行文化消费的主战场。自去年“十动然拒”走红网络以来,网民自创的网络成语争先亮相,引发热捧,业已成为一道颇为宏大的网络流行文化景观。以消费主义为研究视角,将网络成语这一最新的网络流行语现象,置于网络环境和社会环境的大背景下,才能回归其流行文化的文化属性,解读其作为符号消费对象的本质。在新的研究视角下,借鉴其他研究路径下的研究成果,深入探析网络成语得以流行和消费的内在机制,反思网络成语现象背后的社会文化问题。

关键字:消费主义;网络媒体;网络成语;流行文化

网络成语成为了2013年网络流行语的新景象。自2012年年底“十动然拒”(“十分激动,然后拒绝”的省略,网友用“十动然拒”来形容普通人被女神或男神拒绝后的自嘲心情)走红网络,接踵而来的“我伙呆”、“男默女泪”、“人艰不拆”、“不明觉厉”、“喜大普奔”等30余个“貌似”成语的网络成语席卷整个网络世界。网民自创的网络成语争先亮相,引发热捧,业已成为一道颇为宏大的网络流行文化景观。

网络成语的出现离不开其所寄生的媒介社会。据中国互联网数据中心2013年7月发布的《第32次中国互联网网络发展状况统计报告》显示,截至2013年6月底,我国网民规模达5.91亿,互联网普及率为44.1%。 更有数据显示,按2012年数据,中国互联网网民平均每60秒,发布新浪微博94907条,发布QQ空间照片13.9万张。由此看来,伴随着网络媒体的兴盛,媒介社会呈现出前所未有的信息消费繁荣。

网络成语所根植的社会文化土壤更深刻的滋生着它的产生。20世纪90年代以来,我国正经历着一场前所未有的社会文化转型。伴随着我国国民经济的迅猛发展,国民消费水平的大幅提高,加之消费主义、大众文化等思潮的传入,我国完成了“从传统的以‘生产’(制造)为中心的社会向以‘消费’(包括消费服务)为中心的社会的转变”。消费文化的盛行动摇着传统文化、精英文化在整个文化格局中的主导地位,流行文化因而完成了从政治文化,到精英文化,再到大众文化(草根文化)的变迁。世纪之交,对流行音乐、流行服饰的消费,以一种“赶时髦”的方式已成为普罗大众日常消费的常态。

在这个消费引领一切的时代,消费不仅包括物质的,更包括精神上的。娱乐性、商业性和消遣性是消费原则所追求的,没有任何负担的文化产品反而更受欢迎。在互联网“领跑”的媒介社会,信息产品空前繁荣,信息的消费也在媒介社会和消费社会的土壤之中,开始了“从为满足需要(need)的消费向为满足欲望(desire)的消费”转变。以网络成语为代表的网络流行语作为“没有任何负担的文化产品”,在网络媒体的助推下迅速成长为被广泛消费的精神消费品。本文试图从消费主义的理论视角来探析网络成语这一流行文化现象。

一、 网络空间下的消费主义

“大众传播的这一技术程式造成了某一类非常具有强制性的信息:信息消费之信息,即对世界进行剪辑、戏剧化和曲解的信息以及把消息当成商品一样进行赋值的信息、对作为符号的内容进行颂扬的信息”。网络消费社会便是“技术程式”作用之下消费社会的一个典型维度。马克思所界定社会发展的三个历史变化时期分别为:前商品阶段、商品阶段和商品化阶段,以此为基础,鲍德里亚认为商品化阶段只是商品阶段的数量扩展,但这一过程推进到二战以后,则导致某种“断裂”,进入了第四个阶段,也就是所谓的“消费社会”。而消费主义则是消费社会的一种重要消费价值观念。消费主义指的是人们所消费的,不是商品和服务的使用价值,而是它们的符号象征意义。按照鲍曼的理解,“并不是指寻求和积累财富,它在本质上是指寻求刺激”。

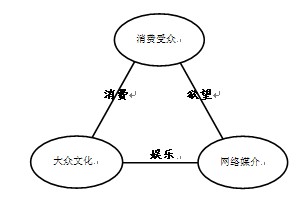

本文认为,要探析网络成语现象,需要将其置于媒介社会和消费社会之下,才能客观全面的解读其作为流行文化的本质及其形成机制。鉴于此,本文首先对网络空间下的消费主义及其内在逻辑进行剖析。在互联网这一新“技术程式”下,“受众在消费习惯、消费水平和消费环境等方面与传统媒介时代”的差异。网络成语现象则是以此为土壤所生长而来的一种新景观。本文依照传播学当中的受众话语,以“消费受众”概念来界定消费主义视角下“网民”,在网络媒介领跑的消费社会中,网络媒介、大众文化和消费受众三者之间的合谋是网络成语得以生长和发展的先决条件,三者之间以图1所示的合谋机制来构建网络空间下的消费社会。

图1 网络空间下消费社会的合谋机制

(一)流行:技术发展与商业利益的合谋

在网络媒介的时代,技术和商业利益成为了两个最核心的问题。就我国现行的媒介生态而言,网络媒体在技术化和商业化的道路上走在最前沿。其商业媒体的性质决定了这一媒介工具必须通过对消费文化的把握和引领来实现商业价值。商业网站的盈利模式就是通过对新技术的采用,以满足消费受众的需求为主要途径,来最大限度地占有注意力资源,获得可观的商业利润。简而言之,商业网站商业利益的实现需要建立在“流行”的基础之上。

美国媒体人劳伦斯?K?格拉斯曼曾说过:“古登堡把我们所有的人变成读者;广播和电视使我们成为第一手的观察者;复印件将我们都变为出版者;而因特网使我们成为记者、广播员、专栏写作者、评论员和批评家。”这段话很形象的道出了技术作用下的网络媒体已经不像四大传统媒体——报纸、杂志、广播和电视,那般高高在上,而是成为了人人得而有之的媒介产品。技术带来了网络媒体准入门槛的降低,网民真正实现了从“受众”到“消费者”的变迁。

网络媒介搭建了诸多低门槛的网络平台,使得人人都可以逛论坛,写博客,发微博,聊QQ,商业媒体孜孜以求的注意力资源已经从传统媒体转移到了网络媒介当中。自主化媒介的逻辑本身决定了,选择变成了“一个符号参照另一个符号、一件物品参照另一件物品、一个消费者参照另一个消费者”的过程。此外,伴随着移动智能终端和微博、微信等社交平台的广泛运用,任何内容一经分享,就能在短时间内以裂变的传播方式瞬时充斥于网络。“流行”在这庞大的网络消费受众当中成为了一个再寻常不过的字眼。

由此看来,商业网站以商业利益为内驱力,以先进技术为捷径,完成了技术和商业利益的合谋,而表现为某种事物的“流行”。

(二)娱乐:网络媒体与大众文化的合谋

美国学者约翰?费思克在《理解大众文化》中则提出,“大众文化”是产生快感的文化,娱乐快感是大众文化产生的心理基础,娱乐精神是大众文化的核心。就如麦克唐纳所说,“大众文化的花招很简单——就是想尽一切办法让大伙儿高兴。”由此看来,“娱乐”成了大众文化的核心要素,大众文化一开始就具备了“娱乐”的基因。

在消费主义文化的影响之下,媒介的娱乐功能与大众文化的娱乐精神很大程度上具有某种一致性。同时,大众文化对大众媒介的依赖决定了,“大众文化固有的娱乐消费性已全面渗透到大众传播之中”,作为大众文化传播载体的大众传媒需要走向一场与大众文化的合谋,而合谋的基点在于“娱乐”。

网络媒体是真正属于大众的媒体,草根得以最大限度的发声。网络媒体的草根性、社交性、多媒体功能都更大程度的符合大众文化“娱乐化”的需求。新的媒介社会阶段,互联网凭借自身优势迅速的成为流行文化消费的主战场,网络流行语则成为了炙手可热的大众文化现象。“十动然拒”等网络成语当中对于“大学生费尽心思,浓情表白,却遭遇拒绝”的“娱乐化”渲染和再现,就是这种网络流行文化的娱乐消费性的具体表现,而且这种成语的创作过程本身就具备很强大“娱乐化”色彩。网络成语从创造符号到广为流传的整个生产过程当中,“娱乐化”都是一以贯之的。

(三)欲望:网络媒体与消费受众的合谋

消费社会下的媒体受众已经区别于传统的“受众”,既接收信息,又“消费”信息产品,成为二者的合一——“消费受众”。消费主义作为一种文化思潮和生活方式,与经济意义上的消费有着较大区别,是“一种生活方式,消费的目的不是为了实际需要的满足,而是不断追求被制造出来、被刺激起来的欲望的满足”。而这种消费欲望是在大众媒介对消费文化的传播与引领之下得以成为一种普遍的大众追求旨趣。简而言之,媒体在消费社会起着一种刺激消费欲望,确保消费欲望长盛不衰的特殊作用。而“消费”不仅仅停留在物质的消费层面,更多的是对“符号”、“欲望”、“精神”的消费,对网络流行语的消费就是一种单纯意义上的对“欲望”的满足。

就精神消费层面而言,在网络媒体的时代,消遣性的、无厘头的以及恶搞的网络流行文化大多不直接刺激对某种物品的消费,而是刺激和引领一种的符号式和精神层面的“欲望”。就网络成语而言,网络媒介通过“欲望”的刺激来引导消费受众对符号的消费,从而实现其作为媒体的经济效益和社会效应;消费受众通过消费网络成语,来满足自身娱乐化和消遣性的“欲望”,二者由此走向一种基于“欲望”的合谋。

(四)消费:大众文化与消费受众的合谋

尽管作为精神层面而非物质层面的消费对象,网络流行语最终仍需作为一种网络流行文化的产品为消费受众所使用。而这种消费不是满足吃喝拉撒式的生理需要,而是成为人们自我表达与认同的主要形式和意义来源。对于网络成语而言,消费受众消费的就是意象,或者说是象征符号。正如费瑟斯通所说:“消费文化使用的是影像、记号、符号商品,它们体现了梦想、欲望与离奇幻想;它暗示着,在自恋地让自我而不是他人感到满足时,表现的是那份罗曼蒂克式的纯真和情感实现。”

这种消费是消费受众依托网络媒介平台对大众文化进行某种创造、传播和使用的过程,消费在整个过程中既作为一种行为,又作为一种意识而存在,并且一以贯之。聚集于网络媒体的消费受众在消费的各个阶段都以一种自发的、热烈的方式参与其中,只图一时之快,不论对与错,哪怕以讹传讹,也无暇深究。

作为大众文化的网络成语在被消费中融入网络社会和现实社会,实现其作为语言符号的文化价值,而消费受众则在这种消费当中或实现自我,或表达自我。消费既是消费受众作用于大众文化的一种行为,也成为了一种深入人心的文化意识。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!