2012年度“人民網優秀論文獎”獲獎名單10月30日揭曉,中國人民大學章?澤、朱思穎同學的論文《新媒體時代的新公共外交——以日本駐華使館微博為例》獲得三等獎,以下是論文全文:

摘要:本文以日本駐華大使館微博為研究對象,通過文本分析的方法,探討了web2.0時代日本對華公共外交新的特點與形式,並在對日本駐華使館微博研究的基礎上得出以下判斷:面對有著復雜心態、情感,歷史恩怨的所在國民眾,開展公共外交時應盡量避開有爭議的敏感話題﹔公共外交應建立在能產生共鳴的內容基礎上,比如審美、飲食等。求同才能存異,此后再考慮有文化理念、制度設計、價值觀滲入的內容﹔微博平台的運作要盡量保持微博評論的不同聲音之間的平衡,同時鼓勵爭議和討論。

關鍵詞:日本駐華大使館﹔微博﹔新公共外交

研究背景與研究對象

2001年9月11日,震驚世界的“911”事件沉重地打擊了美國及其全球外交戰略,布什政府開始在世界范圍內燃起復仇的火焰,發動了多起針對“恐怖主義及其支持者”的戰爭,但效果並不理想,世界范圍內的反美情緒空前蔓延,美國的國際形象受到嚴重損害。美國政府不得不開始反思自身的外交戰略,同時“911”事件的慘痛教訓也迫使美國政府重新開始評估公共外交的重要性,並將其提上日程,但與以往的公共外交不同之處在於,隨著世界范圍內網絡技術的普及,特別是如微博等即時信息傳播和交流平台的涌現,使得互聯網技術在其中發揮著不可替代的作用,在此基礎上,新公共外交呼之欲出:在以社會媒體為代表的新媒體技術日趨活躍的信息傳播環境中,由政府主導,由民間非政府組織和私人機構參與,旨在他國公眾中培植對本國良好認知,以文化交流活動為主要載體的針對他國公眾尤其是精英階層的外交活動[①]。

傳統的公共外交被認為是一國政府通過與外國公眾溝通,希望能夠使外國公眾理解其國家的思想和理想、制度和文化、國家目標和現行政策的一個過程(a government’s process of communicating with foreign publics in an attempt to bring about understanding for its nation’s ideas and ideals, its institutions and culture, as well as its national goals and current policies) (Tuch, 1990).[②]政府是其行為主體,集中化的大眾傳媒是主要手段。互聯網社交媒體的的興起賦予了新公共外交新的內涵:在互聯網社交媒體環境下,人人都可以參與公共外交,人人皆可為之。

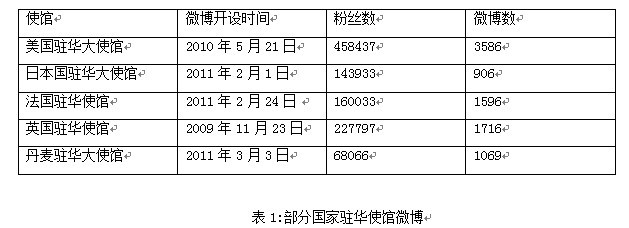

中國目前已經超越美國成為全球網民最多的國家,截至2010年12月底,中國的網民規模達到4.57億[③]。伴隨著網絡的迅速普及和網民的快速增長,網絡已經成為了當今中國社會不容忽視的一個信息的集散地和傳播平台。中國社會科學院曾指出,互聯網已成為中國新聞輿論的獨立源頭,同時,在大約4.5億網民中,估計有近兩億網民開通了微博並經常用來獲取和傳達各種信息。在微博熱席卷全球的現在,微博外交也由此成為新公共外交的一個典型代表,如何利用微博宣傳和塑造自身國家的國際形象,成為越來越多政府所關心並著力推行的議題。正如法國的一位外交官所描述的:“微博無需中介,直達最終用戶——中國民眾。”[④]由此,一批外國駐華大使館開設的微博如雨后春筍般蔓延開來。其中典型的有美國駐華大使館、日本國駐華大使館、法國駐華使館、英國駐華使館、丹麥駐華大使館等等(表1)[⑤]:

日本政府歷來重視公共外交。二戰后的日本公共外交,隨著日本外交目標的變動經歷了不斷的演變過程,[⑥]在提升日本國際形象,爭取他國國內友善的輿論環境方面取得了巨大實績。美國《時代》周刊之前公布的一項調查,27個國家將近3萬民眾評估了12個主要國家,顯示日本國家形象位居世界第一,高出中國高達12個百分點。[⑦]20世紀90年代以來,鑒於中國經濟的快速增長,日本對華公共外交也有了進一步加強。2006年3月,為了加強對華公共外交,日本外務省設立了“日中文化交流工作小組”,也被稱為日本對華公共外交的“司令塔”。該小組由20人構成,每月召開兩次會議,討論短期和中長期的公關戰略以及學生交流計劃。鑒於中日兩國之間由於歷史與現實等原因存在錯綜復雜的關系,日本駐華使館在此復雜背景下開展微博外交的嘗試具有很強的針對性和現實意義,而新浪微博“日本國駐華大使館”作為日本大使館在中國開設的唯一官方微博,開通距今已經超過1年,日本大使館通過其介紹日本的相關訊息以及跟中國的網民們互動,產生了一定的效果。因此本文選取日本駐華使館微博作為研究對象展開分析。

文獻綜述

“新公共外交”在中國的研究目前處於一個比較初始化的探索階段,研究成果主要集中在宏觀層面對於新公共外交概念和特點的詮釋以及對其發展現狀的描述,例如鄭華在《新公共外交內涵對中國公共外交的啟示》一文中對於新公共外交的概念給出了一個較為明確的結論,並從行為主體的變化、傳播技術的更新、信息傳播的特點等方面對新公共外交與傳統公共外交做對比,突出了新公共外交作為國家軟實力提升重要路徑的作用﹔又如鐘新在《新公共外交:軟實力視野下的全民外交》中將新公共外交放在軟實力的理論背景下進行分析,強調了新公共外交在增強國家軟實力方面的重要作用﹔又如葉靚、邵育群在《美國公共外交2.0現狀與發展趨勢》中認為新公共外交具有很強的針對性、強調及時地提供豐富的信息和擴大了公共外交的對話對象三個特點,並且分析了新公共外交產生的時代背景﹔又如尼古拉斯·卡爾在《公共外交:以史為鑒的七個法則》中肯定了新公共外交與公共外交歷史的關聯性,在此基礎上要求人們能夠在新公共外交產生和推廣的背景下依然堅持公共外交中的七條法則。

比較而言,從中日關系、日本外交的角度來研究日本公共外交的文章很少。劉國華、李陣的《淺析日本的公共外交及其局限》,介紹了二戰后,通過人員及文化的相互交流、經濟與文化援助以及動漫外交等手段, 日本的公共外交取得了很大的成就。但受自身獨特政治文化及國內右傾化思潮的影響,日本戰后以來的公共外交並沒有達到預期的效果。廉德瑰的《日本公共外交的特點》描述了日本公共外交行為主體的多元性、行為對象的漸增性、目標的政治性、手段的多樣性等幾個特點。這些文章由於各方面的原因,都沒有涉及利用社交媒體(Social media)開展公共外交的內容。同時,本文試圖探討傳播主體——日本駐華大使館如何利用微博這一平台與收受主體——中國公眾開展交流,傳遞信息,實現web2.0時代的新公共外交﹔中國公眾在此語境下對這一外交形式的認識和反饋。

研究問題與研究方法

一 研究問題

本文通過對日本駐華大使館新浪官方微博“日本國駐華大使館”所發布的微博以及粉絲的回復與評論進行分析,試圖探討日本駐華使館在開展微博外交之時如何根據現實的傳播背景來選取相應的傳播策略,設置相應的議題,並通過與粉絲的互動獲取反饋以及時修正傳播策略。

二 研究方法

(一)文獻研究。為了全面深入地闡釋中日兩國錯綜復雜關系的歷史沿革與現實走向,以及日本駐華使館開展微博外交時所面臨的傳播背景,本文閱讀了一些相關方面的文獻,並做了總結概括。

(二)文本分析。本文選取自2011年2月1日日本國駐華大使館開通至今(2012年3月25號)為止,日本國駐華大使館自開微博以來所發的全部微博共計863條作為樣本,並對日本國駐華大使館所發布微博的內容以及與粉絲間相互的回復與評論進行分析,探究其中隱藏的關於日本駐華大使館希望通過微博向中國網民們傳遞何種信息以及觀念,並通過何種渠道,使用何種載體實現。文本分析法強調“從文本的表層深入到文本的深層,從而發現那些不能為普通閱讀所把握的深層意義”,因此適用於挖掘文本內容的深層含義,與本文試圖揭示日本駐華使館微博使用微博向中國公眾傳遞了哪些觀念與信息相契合,因此予以採用。

研究發現

為精確描述“日本駐華大使館微博”這一傳播現象,本文採用拉斯韋爾所確立的經典的“5W”模式[⑧],並添加控制論模式的“反饋”這一環節。當然這一傳播現象是在具體的社會現實背景下發生的。由此,分作六部分,如下:

一 傳播背景——有著復雜歷史糾葛的中日關系,以及對此懷著復雜心態、情感的中國網絡輿論環境

公共外交直接面向公眾。日本駐華使館開展公共外交面對的是有著復雜心態、情感的中國公民。

自1895年[⑨]以來,自明治維新后向西方學習走上現代化道路的日本,其堅船利炮便開始了對於盛世余暉中的中國這位昔日老大哥的不斷挑舋,而當中國經歷痛苦的轉型,試圖走上現代化進程之路時,日本又沿途設下“荊棘和路障”。對外交往中一次又一次的失敗與創傷,割地與賠款,被掠奪與被侮辱,民族的集體記憶中從此留下抹不掉的仇恨和屈辱。1949年以來,意識形態之爭導致中美相互隔閡,由於長期處在封閉和與國際社會相隔離的狀態,這種“悲情意識”和“受害者”心理狀態並沒有被消除。[⑩]

1972年中日邦交正常化。中日兩國的外交關系在摩擦、合作、沖突、友誼中走過四十年。“一衣帶水”而又“肝膽楚越”。釣魚島之爭、教科書事件、參拜靖國神社、否定南京大屠殺,中日交惡的死結牢牢釘在了幾十年前的那一場戰爭上。已有問題未得到很好解決,隨著中國經濟實力的增長,中日的新摩擦又在經貿、國際地位諸領域中顯現。

如北京大學歷史系王新生教授所說,中日兩國是各自宣泄民族主義的最佳對象。舊仇新怨,現實生活中日本國內不友好的對華行為一次次喚起了國人記憶深處的慘痛經歷。而上述情狀,被有意無意的,或淺或深地表征在歷史教科書以及大眾傳媒中。反復的熏陶,潛移默化的感染,更加深了國人的受害者心理。受傷的歷史記憶造成了中國人獨特的看世界的視角,[11]當中日發生矛盾,不管該矛盾具體是什麼,許多國人即會不自覺的(有時甚至是自覺地)認為中國是受害者。“中日矛盾,中國受害,中國必對”,或許正是這種心理定勢的最佳注腳。

中日領導人一次次融冰、破冰、迎春、暖春之旅后,仍然是政冷經熱、中日民眾之間相互隔閡的局面。但同時,中國公眾對於日本科技、文化又存在著較強的信任和尊敬心理,對其的認同度較高,這是日本駐華使館微博展開公共外交的基本背景。

二 傳播主體——日本駐華使館的傳播策略

(一) 注重傾聽

美國南加州大學公共外交研究中心主任尼古拉斯·卡爾認為“最佳的公共外交始於傾聽”[12]。大和民族是很注重“聽覺”的民族:三島由紀夫《潮騷》中的海浪聲,俳句中描繪的青蛙跳進池塘的噗通聲,對自然天籟的傾聽也變相的嵌入社會制度內,少“傾聽”長,卑“傾聽”尊,職員“傾聽”老板,下屬“傾聽”上司。公共外交中強調不同行為主體的平等交流,日本駐華使館把自己民族的傳統帶入傳播實踐,這無疑會增加交流的效果。傾聽不僅僅是一種姿態,日本駐華使館把傾聽扎實地落實在行動中,並成為其基本的傳播策略之一。例如日本首相野田佳彥履新后,中國民眾盛傳野田首相與南京大屠殺中“百人斬”的野田毅有親戚關系。為此,日本駐華使館特意發布了辟謠微博:“現微博上有傳言說日本總理野田佳彥與所謂百人斬的野田毅有親戚關系,有些網友提問這條消息是否屬實,現特此澄清:野田總理和野田毅沒有親戚關系。”這條微博引起中國公眾的極大關注,轉發2649次,評論2778次。日本駐華使館及時傾聽和了解了網絡輿論,及時介入,澄清事實,還原真相,憑其一國使館的公信力使得該謠言漸漸平息。在其微博粉絲突破10萬人時,日本駐華使館在發布的微博中再次表明了傾聽的誠意:“我館重視微博這一能夠直接傾聽網友聲音的平台,今后將繼續堅持不刪除評論的方針,發布更多的日本社會、日本文化、日本政治經濟、日中關系等信息[13]。”

(二) 強烈的議程設置意識

如同報紙電視等傳統媒介,微博可能並不會成功地告訴受眾怎麼想,但卻能成功地告訴受眾想什麼。

日本駐華使館在發布的每條微博前都會加上表明微博內容的標簽,諸如“日本美食”、“日本消息”、“赴日留學”等,引導受眾建構他們頭腦中關於日本的圖景:這幅圖景中會有種類繁多的日本美食、流連忘返的日本美景、輝煌燦爛的日本傳統文化、前景喜人的日中友好交流。毫無意外,都是積極正面的內容,換句話說,日本駐華使館微博從不觸碰敏感有爭議的話題。

(三) 不刪除評論,充分交流

微博是開放的、自由傳播信息的平台。但同時,刪除評論是也是控制微博的一種方式,傳播者希望借由刪除評論的手段呈現出有利自己的輿論環境。

日本駐華使館在微博中明確指出“今后將繼續堅持不刪除評論的方針”[14]。在中國公眾對日本駐華使館微博的回復與評論中存在著大量激進甚至是充滿敵意的言論,日本駐華使館微博能夠堅持其傾聽的方針,不刪除這些激進評論,同時在發布新的微博時盡量避免容易引起中國公眾反感的話題。

“不刪除評論”這一“剛性”的無模糊域的要求,由日本駐華使館這一權威性的、代表一國的機構發出,這無疑會提高其自身的公信力,也為日本駐華使館自身分析網絡輿情提供了最真實的網絡生態。例如在關於特大地震一年的一條微博下,網友感性的張大俠說道:“最好讓小日本自己照照鏡子,在歷史這面鏡子面前是多麼的無恥與下賤。”另一位網友巍峨的小石頭勸解到:“國家那麼大,開會的人多,有時可以諒解下。盡管你有牢騷,但又何必跑到倭寇小鬼子這兒發呢?”[15]日本駐華使館均未將其刪除。

同時,日本使館堅持線上互動與線下互動相結合,希望與中國公眾達到充分地交流。對互動的重視是新公共外交的題中應有之義。日本駐華使館微博一方面通過轉發、評論、私信等與粉絲交流對話,另一方面也通過微博這一平台發布關於使館活動的信息,邀請中國公眾主動參與,產生了積極的效果。

三 傳播內容

(一) 微博議題

本文對日本國駐華大使館的所有863條微博根據其議題進行分類,從宏觀層面探討日本駐華使館希望通過微博平台與中國網民交流哪些方面的內容。如圖1:

圖1:日本駐華使館微博議題分類

從上圖可以看出,有關“日本歷史與文化”、“日本消息”、“日本美食”以及“日本地震相關消息”這四項議題位居前四位,佔到全部議題的約50%,而傳統觀念中比較受關注的議題例如經濟/貿易、赴日觀光/簽証、赴日留學等均位列末尾三位。由此可以看出,日本駐華使館在微博這一平台上較少發布涉及國家利益如經濟/貿易之類議題的微博,而是主要將議題集中於一些基本不涉及雙發切身利益,比較容易產生共同話語的版塊如日本美食,並希望借此獲得中國網民的關注與認同。同時,由於去年日本3.11地震發生時距離日本駐華使館開設微博僅僅一個多月時間,因此議題中關於日本地震相關消息的微博也佔到了相當一部分。另外,值得注意的一點是,日本駐華大使館的微博幾乎沒有任何類似於美國駐華使館微博中經常涉及的有關雙邊外交、美國政治/社會等的內容,這表明日本駐華大使館在微博這個網絡平台上有意識地回避中日之間的敏感性話題,盡量減少與中國網民產生分歧摩擦的機會。

(二) 熱門互動議題

日本駐華大使館通過微博與中國網民互動的主要形式為“轉發”、“評論”、“被轉發被評論”以及“直接對話”。在其發布的一共863條微博中,共有243條微博被粉絲轉發和評論之和超過200,本文對這些微博按照議題進行分類,如圖2:

圖2:熱門轉發/評論議題

由上圖可見,轉發和評論最熱的是有關“日本歷史與文化”的微博,其中包含有日本傳統節日、風俗習慣等內容﹔其次是關於“日本美食”和“日中關系和交流活動”的微博,都受到了粉絲的高度關注和積極參與。例如,一條介紹日本歷史人物織田信長的微博,被粉絲們轉發475次,評論155次﹔又如一條有關日本美食的微博“金平糖(konpeitou)……它的純粹淡淡的甜味一定會給你帶來一種幸福的感覺”,粉絲評論數量達到181次,轉發數量更是超過1000次,達到了1317次﹔另外如一條有關日中文化交流活動“上海舉辦日本電影周”的微博,粉絲的轉發數和評論數量更是分別達到了1792次和400次。

除了粉絲轉發和評論日本駐華使館的微博外,日本駐華使館的微博主動轉發其他微博的情況比較少,隻有三次,且都是轉發了有關日本地震消息的微博,由此可以看出,日本駐華使館的微博信息主要來源於其自身,因此微博的權威性和公信力得到了保証。同時日本駐華使館的微博根據自身的實際需要,有意識地安排微博內容與中國網民交流,也體現了日本駐華使館有較強的議程設置意識。

(三) 熱門評論微博議題

除了以上轉發與評論之和超過200次的微博分類,本文對於粉絲評論數超過200次的微博內容也按照議題進行了分類,粉絲評論次數超過200次的微博一共有15條,其中有關日本地震的微博9條,有關赴日觀光/簽証的微博2條,使館通知等4條,具體如圖3:

圖3:熱門評論微博議題分類

由上圖可以看出,中國公眾對於日本地震的關注度很高,其中日本駐華使館答謝中國總理溫家寶和外長楊潔篪的微博評論數達到了607條,丹羽宇一郎大使以個人名義向中方朋友和中國政府所提供的援助表示感謝的微博評論數量也達到了369條﹔此外,日本駐華使館發布的一些通知也引起了許多中國網民的關注,例如一條澄清日本總理野田佳彥與“百人斬”野田毅沒有親戚關系的微博引起了中國網民的高度關注,粉絲的評論數量達到了2778條,轉發數量也同時達到了2649條,成為日本駐華使館所發布的863條微博中受關注度最高的微博。因此可以推斷出,由於中日兩國關系的歷史性和復雜性,日本駐華使館在微博內容的選取上表現得比較謹小慎微,希望通過發布某些中日兩國人民都比較關注或者有共同話語的話題,以期達到和中國公眾正常溝通和交流的效果。

(四) 傳播媒介——微博

微博作為近年來風靡全球的一個“個人信息即時共享綜合平台”,同樣也從政治、經濟、社會生活等諸多方面深刻影響並改變著中國社會。目前在中國總數超過兩億的微博用戶成為了網絡生活的主力軍,對於網絡信息的傳播與擴散,網絡輿論的形成和發展起著至關重要的作用。按照中國人民大學輿論研究所主持的“網絡輿情智能化數據採集與分析平台”的監測:在2010 年,剛剛成長了不到一年的微博已經在各種傳播平台的影響力排位中位列第三。微博不再僅僅是現實生活的反映,其本身早已成為現實生活中極為重要的一部分,微博的影響力無處不在。而根據上述平台的相關書庫推演,2011年微博已經達到了影響力排位的第二,甚至於可能已經成為第一。[16]微博已經成為當下最有影響力、最有人氣的社會化媒體。

微博作為一種媒介形態有其自己的特點,個人信息的及時發布、雙向的互動交流、點對面的及時傳播等等,其中微博傳播的interactivity and relationship-building,這與公共外交的核心詞engagement是吻合的,而正是微博這樣一個交互性平台才賦予了原本處於傳播鏈兩端的公共外交執行者——日本駐華使館和公共外交目標受眾——中國公眾實時互動的機會。

由是,日本駐華使館選擇微博作為展開公共外交的著力點之一,“重視微博這一能夠直接傾聽網友聲音的平台”,希望借由微博這一平台與中國網民交流溝通。

(五) 收受主體:新公共外交背景下公眾的雙重角色扮演

與傳統的公共外交形式不同的,在新公共外交背景下,公眾被賦予了另一個角色,除了是傳播的收受主體之外,同時也成為了傳播的參與者。

新公共外交形勢下,傳統的單向傳播已經被雙向傳播所取代,傳播主體開展公共外交的形式和內容影響著受眾的參與,同時受眾對於傳播內容的反饋和轉述也在很大程度上影響著傳播主體的行為。

日本駐華使館微博很大程度上體現了這一傳播現象。在日本使館駐華使館的微博中,不僅有線上的轉發與評論,而且增加了許多線下活動,希望能夠吸引中國公眾參與。比如其中的一條微博,發布了關於2012年3月17日日本大使館新聞文化中心舉辦新址啟用紀念活動的通知,邀請公眾參加,通過公眾以評論與轉發等形式的參與,最終該活動一共吸引了約500人參加,達到了較好的傳播效果,成功地與中國公眾進行了一次雙向交流。又如日本駐華使館微博向公眾承諾不刪除評論,希望能夠以真誠的態度和中國公眾進行交流,並借此影響更多的中國公眾。在此承諾下,粉絲的大量激進言論得以保留,同時日本使館微博的公信力和權威性也得到了提高。

(六) 傳播效果與反饋

1 日本駐華使館微博粉絲職業分布

根據中國最有影響力的媒體之一—《南方周末》發布的日本使館微博粉絲職業分布調查,其中比例最高的為學生,超過了35%,其次是商業人員、科技人員、媒體人、海外華人、學者和公務人員,具體見圖4:

圖4:日本駐華使館微博粉絲職業分布

由圖可見,在日本駐華使館微博粉絲的構成中,學生和科技、商業、公務人員、學者等社會精英人士佔到很大比重,直接反映了中國公眾尤其是精英階層對日本的關注。

2 粉絲對於日本駐華使館所發微博的態度

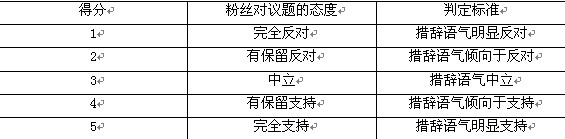

為衡量中國網民對於日本駐華使館微博上所發布的信息的態度傾向,需要給各議題賦予分值。由於文本分析法需要處理大量樣本數據,需要保証相當編碼信度,因此本文選擇使用裡克特量表分析,對日本駐華使館微博中粉絲“轉發”和“評論”之和超過200次的微博進行態度測量,用數字1—5給各議題打分,如表2:

經研究,粉絲對日本駐華大使館不同議題的態度如圖5:

圖5:粉絲對不同議題的態度分類

從上圖可以看出,粉絲們對有關日本美食和日本地震信息的微博持支持和有保留支持態度的比例比較高,同時反對和有保留反對的比例也較低﹔相對應的,粉絲們對有關經濟/貿易信息的微博持反對和有保留反對態度的比較比較高,持有保留支持和支持態度的比較較低﹔此外,粉絲們對於赴日留學/日語學習、赴日觀光/簽証等議題主要持中立和有保留支持態度。因此,上圖也初步印証了中國公眾在對待涉及中日切身利益的問題方面,例如經濟貿易一塊,依然受到中日歷史和現實問題的較深影響,而在美食、旅游、日本地震等較易引起人們共鳴的具有普世價值的議題上,中國公眾的態度趨向於理性化。

結語

從個案狀況推論總體狀況,從具體的經驗事實總結出一些規律都有一定的局限性,而且這些規律不對未來負責,隻能大概描述出過去的情形。但就上述日本駐華使館微博個案研究而言,日本駐華使館通過微博平台開展的對華公共外交可以為新公共外交提供一些有益的經驗,我們可以試著謹慎地得出如下結論,。

一、求同存異。在以微博為代表的社交媒體時代,公共外交的著力點應從傳統公共外交政府對外國公眾的單一模式中跳出來,轉而採取與所在國公眾進行有效率有意義的交流中來。從具體操作上來看,開展公共外交時應盡量避開有爭議的敏感話題,將交流建立在能產生共鳴的內容基礎上,比如審美、飲食等,力求求同存異,此后再考慮有文化理念、制度設計、價值觀滲入的內容。

二、維持真實的輿論生態。傳播主體的公信力仍舊是新公共外交開展的基礎,但同時,公信力的培養和維持需要建立在充分交流和信任的基礎上。因此,維持各方聲音的平衡,保持真實的輿論生態成為開展新公共外交的必由之路。

三、在微博傳播具體內容的選擇上,有關日本美食、旅游觀光、日語學習以及日本留學等議題,粉絲的互動程度比較高,對此類議題的態度總體也比較積極,因此此類議題可以成為日本使館對華公共外交的重點。

參考文獻

1. 郭慶光.《傳播學教程》.中國人民大學出版社,1999

2. 喻國明.《中國社會輿情年度報告》(2011).人民日報出版社,2011

3. 鐘新.《軟實力視野下的全民外交》.《現代傳播》,2011(8)

4. 尼古拉斯.卡爾.《公共外交:以史為鑒的七條法則》,《國際新聞界》,2010(7)

5. Tuch, H. N. (1990). Communicating with the World: U.S. Public Diplomacy Overseas, New York, St.Martin's Press

6. Nicholas.Carl.《Cold War and the United States Information Agency: American Propaganda and Public Diplomacy,1945-1989》.Cambridge, 2008

7. 鄭華.《新公共外交內涵對中國公共外交的啟示》,《世界經濟與政治》,2011年(4)

8. 葉靚、邵育群.《美國公共外交2.0現狀與發展趨勢》,《當代世界》,2010(3)

9. 劉國華、李陣.《戰后日本公共外交》,《日本學刊》,2007(4)

10. 李廣民、李進浩.《國際非傳統安全領域中的日本公共外交》,2008(5)

11. 趙靈敏.《告別受害者心理》,《南風窗》,2007(7)

12. 錢皓.《龍文化、大國心態、中美關系——對中國“ 受害者心理 ”的歷史與理論考釋》,《國際觀察》,2004(2)

注釋:

[①]鄭華,《新公共外交內涵對中國公共外交的啟示》,《世界經濟與政治》,2011年(4),143-153

[②]Tucuh, H. N. (1990). Communicating with the World: U.S. Public Diplomacy Overseas, New York, St.Martin's Press, p.3.

[③]據互聯網信息中心統計.

[④]南方周末記者秦軒,《駐華使館開微博:把外交做到中國人指尖》,《南方周末》,2011/4/1

[⑤]統計信息截止至2012-4-17

[⑥]劉國華、李陣,《戰后日本公共外交》,《日本學刊》,2007(4)

[⑦]李廣民、李進浩,《國際非傳統安全領域中的日本公共外交》,東北亞論壇,2008(5)

[⑧]盡管這一傳播模式受到來自不同方面的批評,但我們認為這一模式仍具有強大的說服力,此后的各種模式無不共享“5W”模式這一基礎,換句話說,都是這一模式的變形與演進.

[⑨]也有論者以為可追溯到1874年日本海軍侵台事件.

[⑩]趙靈敏,《告別受害者心理》,《南風窗》,2007(7),25.

[11]錢皓,《龍文化、大國心態、中美關系——對中國“受害者心理”的歷史與理論考釋》,《國際觀察》,2004(2),26.

[12]尼古拉斯•卡爾,《公共外交:以史為鑒的七條法則》,《國際新聞界》,2010(7),7

[15]http://weibo.com/1938487875/y9z98dzFz, 2012年3月24日訪問

[16]喻國明,《微博影響力的形成機制與社會價值》,《人民論壇學術前沿》,2011(12),9-11.

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間