2012年度“人民網優秀論文獎”獲獎名單10月30日揭曉,南京大學劉桐羽同學的論文《論人民網與社會化媒體間議程設置與融合——以“抵制非你莫屬事件”為例》獲得二等獎,以下是論文全文:

【摘要】近年來,隨著微博等社會化媒體的興起,網絡新聞議程發生了根本性的變化。本文通過對2012年5月到6月間發生的“抵制《非你莫屬》事件”為例,探討在社會化媒介與主流新聞網站發生的議程設置及議程融合的現象。在對該事件中兩種媒介議程的變化以及他們的相互關系進行分析之后,本文發現,社會化媒體對於以人民網為代表的主流新聞網站所產生的影響並非單向的議程設置,而是兩者基於公眾旨趣發生的議程融合。在這個過程中,兩種媒介和公眾一同參與了議程的建構,並且,以人民網為代表的主流新聞網站發揮了不可替代的作用。

【關鍵詞】《非你莫屬》,議程設置,議程屬性,議程融合,公眾導向

一、導言:事件回顧與問題提出

2012年5月20日,天津衛視一檔火爆的求職節目中出現了令人詫異的一幕:郭杰,一名聲稱自己在法國留學十年並取得BAC+5的碩士學位的求職者,由於被現場的用人單位老板和主持人質疑學歷造假而當場暈倒。這場疑似鬧劇的事件似乎到這裡有了一個清晰的定論,那就是求職者在自己的學歷上造假,被當場拆穿,不堪承受而當場暈倒。然而當這段求職視頻通過社會化網絡媒體(主要是新浪微博)廣為傳播之后,事件發生了峰回路轉式的變化。眾多曾經有過在法國留學經歷的網友通過新浪微博憤慨地指出,BAC+5在法國教育評級體系中就意味著碩士學歷。一石激起千層浪,此后網友開始對這個節目出現了愈演愈烈的負面評價,一方面是主持人對求職者的不尊重,在求職者當場暈倒之后,主持人的第一反應居然是質疑暈倒者是否是在表演而非關心﹔另一方面,由於錯得離譜的判斷,當場嘉賓的語言素質和學歷問題也被擺上了公共討論的桌面。

5月30日,有“青年導師”之稱的“創新工場”總裁李開復在微博上發起“萬人實名抵制《非你莫屬》”網上投票,他認為:“《非你莫屬》節目boss高高在上,不懂法語裝懂,貶低碩士為技校﹔主持人強勢刻薄、缺乏基本尊重,罵求職者狂狼無知,言行不一,見暈不關懷稱演戲。節目頻頻鄙視求職者,傳遞負面職場文化。數月網民留言百萬,節目仍不認錯道歉。建議大家抵制。”截至6月6日該投票結束,僅在新浪微博上就有16萬多人轉發了該條投票,並最終由94.1%的人表示了對抵制的支持。

在這樣一次典型地在社會化媒體發酵並最終通過社會化媒體演變為一場社會事件的抵制活動中,我們不僅僅看到了社會化媒體中網民的參與。事實上,各大門戶網站和官方媒體的網站也參與其中,共同構成了抵制事件中紛繁復雜的媒介景觀,而這也是近年來各種社會化媒體崛起之后,媒介事件從肇始,發酵,升級,落幕的普遍模式。有趣的是,隨著社會化媒體越來越成為新聞源的核心,各大門戶網站和較為權威專業的官方主流媒體也成為被議程設置的對象。議程設置經典理論認為:“我們看到議程設置可能的功能——某一問題若被大眾媒介所關注,那麼該問題在公眾心目中的重要位置便得以提升。”[1]另一個更為經典的表述來自伯納德·科恩,“在多數時間,報界在告訴人們該怎樣想時可能並不成功﹔但它在告訴它的讀者該想些什麼時,卻是驚人地成功。”[2]本文正是試圖從這個理論在新媒介時代的變異入手,來探討以下兩個問題:第一,社會化媒體與新聞網站之間的議程是如何互動的﹔第二,這種議程互動在社會化媒體興起的時代,將會帶來新聞網站怎樣的變化去適應這樣的互動。本文選取“抵制《非你莫屬》事件”作為分析的樣本,選取新浪微博作為社會化媒體的代表,而人民網作為主流新聞網站的代表加以論述。

二、概念界定與理論回顧

社會化媒體(Social Media)這一概念最早出現在Antony Mayfield所著的《什麼是社會化媒體》一書中,他將之定義為一種給予用戶極大參與空間的新型在線媒體,具有參與、公開、交流、對話、社區化、連通性等特點,[3]論壇、博客、社交網絡、微博等都是典型的社會化媒體,它與主流新聞網站在新聞主體、對象、互動性等方面都有顯著的區別。

而議程設置的理論更是經過了歷史的積澱,時至今日,經典的議程設置理論已經在新媒體時代得到了長足的發展,並衍生出媒介間議程設置和議程融合的理論,而這種發展對我們的此項研究尤其具有重大的意義。

1、屬性議程設置

1968年,美國北卡羅來納州研究人員麥庫姆斯(Maxwell McCombs)和肖(Donald Shaw)在Chapel Hill對總統大選中的選民議程和媒介議程做了一項比較研究,發現兩者之間具有較高的相關度。1972年,兩人在《輿論季刊》(Public Opinion Quarterly)上發表了論文——《大眾傳播的議程設置功能》(The Agenda-Setting Function of Mass Media),議程設置理論(Agenda- Setting)由此誕生。

麥庫姆斯將議程設置理論的發展劃分為五個階段,分別是議程設置的基本效果、議程設置效果的心理學、屬性議程設置、媒介議程的來源和議程設置效果的后果。[4]

其中,屬性議程設置給本文的研究提供了一個有益的視角。在關於Charlotte研究的《美國政治議題的出現》(The Emergence of American Political Issues)一書中,屬性議程設置被首次提出,就是指“媒介不僅引導我們將注意力投向各種各樣的‘對象’(objects),比如說公共議題或政治人物,而且引導我們關心這些對象的‘屬性’(attributes)”。[5]也就是說,媒介議程設置的效果體現在兩個層面,第一層是影響議題及其他一些對象的顯著性,第二層是影響對象屬性的顯著性。事實上,對於屬性議程設置的研究導致了在理論發展的第五階段中對受眾態度的關注,麥庫姆斯和肖開始把受眾引入到議程設置理論中來,從而考察議程設置的效果是否會對人們的態度、觀念和行為產生影響。

2、媒介間議程設置

1989年,丹尼利恩和瑞斯(Danielian& Reese)研究1986年美國媒體對古柯鹼的報道時發現,不同媒介體系間的報道方式與內容具有較高的相似性。這就意味著,在媒介體系中也存在“意見領袖媒介”(opinion-leading media)的角色,權威性較強的媒介通常能夠影響、設置權威性較弱的媒介的議程,這就是“媒介間議程設置”效果。[6]

隨著新媒體的興起,有學者斷言新聞媒介設置公眾議程的方式必然會被改變,而媒介間議程設置的傳統模式也將受到沖擊。國外對新媒體環境下的議程設置的研究始於2002年左右,而對媒介間議程設置的研究主要從傳統媒體與網絡媒體、網絡媒體間的議程設置兩個角度出發。多項研究結果表明,傳統媒體的議程設置效果和優勢更加明顯,一個可能的推測是新媒體提供更多的選擇性從而影響了其議程設置效果。[7]

1997年11月2日凌晨,一位署名“老榕”的球迷在四通利方體育論壇發表了“大連金州沒有眼淚”的帖子。[8]11月14日,《南方周末》體育版對此全文轉載,並發表了“大連金州的網上淚”的評論。隨后,這個帖子在論壇上被更加熱烈地討論,又被《成都商報》、《中國足球報》等報紙轉載,我國最早的媒介間議程設置就此肇始。從當下國內的輿論格局來看,據人民網輿情監測室《2009中國互聯網輿情分析報告》,2009年77件社會熱點事件中約30%來自網絡爆料﹔而在《2010年互聯網輿情分析報告》中,年度20件網絡熱點事件中,直接由傳統媒體最先報道,繼而引起網絡熱議的事件仍然佔據多數。[9]可見,雖然新媒體對傳統新聞議程設置格局產生了影響,但傳統媒體仍掌握著議程設置的主導權,許多通過新媒體發起的議題經由傳統媒體的關注報道才得以擴大。

三、“抵制《非你莫屬》事件”中的議程互動

“抵制《非你莫屬》事件”肇始於5月20日法國留學生被質疑學歷造假而暈倒演播現場,該視頻在20號之后被新浪微博廣泛傳播,起初,網友的評論幾乎是一邊倒地嘲笑“李鬼”遇到了“李逵”,認為郭杰是由於心虛而最終演不下去倒在了舞台上。一位網友這樣評論道:“小眼(指暈倒的應聘者郭杰,作者按)還一眨一眨的,看著真惡心,怎麼看怎麼像漢奸,有點日本鬼子的狗腿子的那種感覺。誰都干過丟人的事,這小伙子丟人丟到全世界去了。臉都當屁股用了……謊言都被揭穿了,還一再的蒙蔽觀眾,為了圓上一個謊,再編一個更大的謊,不知道羞恥。”[10]

事實上這樣一種態度在當時的情況下成為了一種主導性的言論。在新浪微博上,直到5月22日,輿論仍然在質疑郭杰是否是在學歷上有所造假。反觀主流的新聞網站,5月22日,人民網轉載了兩篇《揚子晚報》的新聞,標題分別為“《非你莫屬》應聘者受刺激暈倒張紹剛"打假"引熱議”及“《非你莫屬》應聘者"暈倒" 張紹剛斥其靠表演炒作”,這是人民網上出現的最先關注該事件的兩篇新聞性文章。從這樣兩篇新聞看來,人民網對於該事件的關注最初還是聚焦於應聘者暈倒的事實和現場發生的沖突。比如在第一篇報道中,記者使用了前后反差強烈的對比描寫,在寫到郭杰出場時,記者寫道:“(郭杰)一出場外表的整齊與帥氣便引全場尖叫。一開場介紹自己就說在法國留學10年之久,並拿到了國際貿易碩士、社會學本科、導演本科三個証書,這讓大家都很感興趣。”而對於郭杰的暈倒,記者這樣寫道:“之后一系列提問他都未能回答出,結果讓大家都覺得是在撒謊。就連那三張帶來的証書經過boss審核也就是個中專畢業資格証,沒想到他突然暈倒在地,讓一旁的張紹剛很是意外立馬說一句:‘你是裝的吧?’郭杰則稱沒有,最后結果讓boss們都嚇了一跳,全體滅燈,第一輪就被淘汰。”這樣的描寫凸顯出了該篇報道最初的價值立場,正像事件初期在微博其網民的觀感和輿論相似,他們傾向於認為郭杰學歷造假是有根據並且可以証實的。盡管在人民網22日出現的第二篇報道中,對於節目嘉賓及主持人出現的道德冷漠和炒作嫌疑提出了異議,然而總體上看,此時的主流新聞網站對於該事件的關注及聚焦點與社會化的媒體並無二致。

然而5月22日之后,網友開始質疑“BAC+5”等於大專文憑的說法,這其中,還包括打假斗士方舟子的發難。5月22日,方舟子在新浪微博上稱“很多法國留學生希望我打《非你莫屬》評委的假,因文頤等評委的無知妄言給法國留學生群體造成了傷害。我不懂法語,本不該說什麼。但有親戚在法國留學,還是說一下我知道的法國高校制度:法國的BAC-5(大學第5年)就相當於其他國家的碩士。文頤給說成是專科,難怪應聘者當場暈倒。”方舟子的質疑代表22日之后的輿論走向,僅方舟子這條微博,被轉發一萬余次,評論七千多條。自此,輿論的轉向悄然而迅速發生。這種議程的轉變在人民網上也被明顯的標識了出來,相比於微博的迅捷,人民網在5月24日的一篇轉載報道中引用了方舟子的微博,盡管對於該節目的質疑在微博上已經發酵成為一場聲勢浩大的討伐運動。然而出現在人民網上的報道依然採用了一種相對平和的方式在傳達這種質疑,在24日的主體報道中,人民網的標題依然是疑問的口吻——“《非你莫屬》‘暈倒男’成話題真招聘還是為炒作?”。值得玩味的是,5月25日的人民網一篇題為“《人民日報》點評非你莫屬”的文章,該文章引用了《人民日報》對《非你莫屬》的評價,認為其“在敏銳地發現並填補了國內求職類節目空白后,經過不斷地完善、創新迅速成為中國最火的求職節目。”而對主持人張紹剛,也給予了正面的肯定。但是這樣與眾不同的聲音只是該議程中的異類,從總體上看,從5月24日之后,人民網的議程基本上也與微博趨於一致,唯一不同的是人民網具有一定的議程延遲性和含糊性。

5月30日,當有“青年導師”之稱的李開復在新浪微博上發起“抵制《非你莫屬》的投票”之后,微博議程和人民網形成了高度的契合。在人民網上,6月1日當天就發表了兩篇《人民日報》對《非你莫屬》的評論,立場明確,言辭犀利。兩篇文章的標題分別為:“《非你莫屬》非誰莫屬”,“《人民日報》評《非你莫屬》:一味盛氣凌人無知無畏”。自此,人民網對於《非你莫屬》的論調趨於穩定,基本上否定的聲音佔據了全部的江山。另外,據筆者統計,抵制投票之后,人民網對於《非你莫屬》的報道有大約200余條,佔據了貫穿整個事件過程中的80%左右的文章數量。

如果我們把整個抵制《非你莫屬》事件看作由一系列相關媒介議題構成的一個議程的話,這個議程體現出了明顯的價值立場的變換。這種價值立場和筆者在理論回顧中談到的議程屬性問題息息相關。即“媒介不僅引導我們將注意力投向各種各樣的‘對象’(objects),比如說公共議題或政治人物,而且引導我們關心這些對象的‘屬性’(attributes)”。[11]在抵制事件中,對於《非你莫屬》在不同時段的態度可以看作是該議程對對象屬性的判斷,筆者將其簡稱為“議程屬性”,即指媒介對所報道的議程所持的立場或價值判斷。在“抵制《非你莫屬》事件”中,筆者將《非你莫屬》作為議程對象,而議程屬性分為肯定性和否定性兩種,即是否認可該節目,並依據筆者對文本的分析判斷,對媒介態度進行程度分級(分為-3、-2、-1、0、1、2、3等7個等級)。在整個事件中,這種屬性明顯地從前期的肯定性逐漸變化為后期的否定和質疑。簡單的把在該議程中不同媒介對該議程屬性的界定繪制曲線圖后(如圖1),我們不難發現,在整個事件中,人民網的議程變化與新浪微博對於議程屬性判斷的變化存在正相關的關系。在事件前期,人民網議程屬性的變化較新浪微博更為平緩,並且在到達相同程度的否定屬性的時間上,人民網落后於新浪微博。

圖1 “抵制《非你莫屬》事件”媒介議程屬性圖

通過這樣的比較,我們可以得出一個簡單的結論,在相同事件的議程互動中,存在著媒介間的議程設置,這種議程設置否定性的回答了丹尼利恩和瑞斯的研究——在他們的研究中,權威性較強的媒體會對權威性較弱的媒體產生議程設置。在社會化媒體興起的今天,這樣的結論遭到了強有力的挑戰。正如我們在“抵制《非你莫屬》事件”中看到的那樣,社會化媒體作為權威性較弱的媒體,實際上對諸如人民網這樣權威主流新聞網站產生了較為明顯的議程設置效果。

然而,問題並沒有就此解決,因為通過這樣的分析,我們依然不能很好地解釋為什麼會發生和常識如此相反的現象。第一個問題是,為什麼人民網沒有堅持自己在該事件上的立場,又或者在發現該立場發生偏差的時候不去關注這樣看似並不重要的事件,而願意跟隨社會化媒體變換自己的立場和議程屬性。

四、結語:公眾導向的新聞及議程融合

回答這樣的問題,對媒體及其報道屬性的分析必不可少,每一個媒介總有特定的報道及議程框架,“媒介的框架就是選擇的原則——刻意強調的、闡釋和呈現的符碼。媒介生產者慣常於使用這些來組織產品和話語。在這樣的語境中,媒介框架能夠幫助新聞從業人員很快並且按常規處理大量不同的甚至是矛盾的信息,並將它們套裝在一起,由此,這一些框架就成為大眾媒介文本編碼的一個重要的制度化了的部分。並且可能在受眾解碼的形成中發揮關鍵作用。”[12]換句話說,一個特定媒體的框架一旦形成,他所組織信息和報道的方式將趨於固定。另一方面,人民網所承載的是官方主流媒體的意識形態,傳統上看,這種意識形態要求其對任何事件的立場應當是鮮明並且堅定。然而既然如此,為何在“抵制《非你莫屬》事件”中,社會化媒體會對主流媒體產生議程屬性的設置,這就成為了一個有趣的問題。

首先,我們可以看到的是,盡管存在明顯的正相關關系,人民網的議程屬性與微博並不完全重合。在事件的前期,盡管微博上對於節目的質疑聲微乎其微,但人民網還是抓住了其中不同的聲音進行了部分表達。在微博上,這種否定性的聲音由於勢單力薄,很容易被淹沒在輿論汪洋之中﹔而在人民網上則不同,這樣的聲音為對郭洋幾乎一邊倒的學歷質疑帶來了一定反思空間,這也是為何人民網的議程屬性的變化要遠遠緩和於微博。

其次,由於新聞報道框架的限制,盡管微博輿論的轉向清晰而且迅速,但對於人民網來說,這樣的轉變在時間上是存在一定的延遲性的。盡管我們可以看到人民網在該事件議程上與微博的趨近,但是人民網依然保持了一定的距離,比如在5月24日左右對於《非你莫屬》肯定性的評論即屬於此例。在公眾輿論沒有真正成為一元主導的時候,人民網依然發出獨立的聲音。

如何來看待這樣的特征,如果簡單地運用媒介間議程設置的觀點,似乎並不能很好地說明人民網在抵制事件中細微的議程變化。如果我們把新的媒介環境考慮在內,會發現在這次事件中,議程融合是比議程設置更為恰當的解釋模式。“議程融合”(Agenda Melding)這一新的假設由麥庫姆斯和肖在1999年提出,將議程融合過程分為六階段:尋求社群階段、尋求社群的“議程”階段、尋求引導的階段、尋求引導傳播媒介階段、大眾傳媒“議程設置”的初級階段和大眾傳播媒介“議程設置”的高級階段。[13]“議程融合論”旨在說明人們在使用和挑選傳播媒介及其“議程”時是有意識,有目的的,[14]其中社群是這一假設的核心概念。人們出於社群歸屬感和認同感的需要,主動尋求接近社群議程,並使得社群議程經過反復博弈、修訂,逐漸演化為或影響公眾議程、媒介議程。

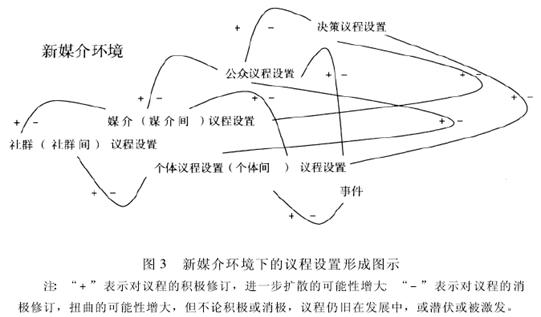

圖2 新媒介環境下的議程設置形成圖示

(引自:*高憲春:“新媒介環境下議程設置理論研究新進路的分析”,《新聞與傳播研究》2011年第1期,第14頁。)

在這種議程設置的情態下,各環節的議程出現重合的趨向,“議程重合是新媒介環境下研究的一個重要的變化,也使得議程設置效果更具有多向性”。[15]麥庫姆斯認為,在一個開放的市場體系中,相互競爭的媒介間日益具有相似性﹔但即使在媒介議程不同的情況下,也應該對公眾的主動性抱有信心。[16]

議程融合的假說其實隱含了這樣的假設,即在網絡時代,媒介間並不存在絕對的差異,而參與媒介之中的公眾才是媒介框架建構的真正主體。根據這種假設,人民網也好,新浪微博也好,他們都作為公眾輿論形成的平台參與議程建構。而這個過程的真正主體應當是公眾而不是任何一個特定的新聞媒介,所以看似直接的媒介間議程設置不過是公眾議程在不同媒介間的融合。公眾不僅在社會化媒體中設置議程,也在直接參與到主流網站的議程設置當中去,這迫使二者發生了議程的融合,這種融合是以公眾的旨趣為導向的。但這並不意味著媒介獨立性的完全消失,我們可以看到,在“抵制《非你莫屬》事件”中,人民網作為一個參與的主體,是參與到整個事件的議程設置之中的。盡管這種參與的結果最后以一種共識性的方式呈現,但這恰恰說明在新媒介融合時代,參與式輿論的建構可能是以一種共識的方式結束。正像本文所看到的那樣,人民網相比於新浪微博來說,其議程融合的趨勢更為平緩而持久,這種審慎的態度恰恰是今天主流新聞網站在參與輿論和議程建構過程中的價值所在。因為在任何可能出現的公開民主的討論中,主流新聞網站可以以其專業性和權威性對議程保持開放和反思的態度,而這也是在新媒體時代主流新聞網站的生存之道。

注釋:

[1] 【美】沃納·賽佛林,小詹姆斯·坦卡德《傳播理論:起源、方法與應用》,郭鎮之等譯,北京華夏出版社,1999:263

[2] 【美】沃納·賽佛林,小詹姆斯·坦卡德:《傳播理論:起源、方法與應用》,郭鎮之等譯,北京華夏出版社,1999:265

[3] 孫楠楠:“對社會化媒體的傳播學思考”,《新聞愛好者》2009年9月(上半月),第16頁。

[4] 【美】麥克斯韋爾·麥庫姆斯:“議程設置理論概覽:過去,現在與未來”,郭鎮之、鄧理峰譯,《新聞大學》2007年第3期,總第93期。

[5] 蔡雯,戴佳:“議程設置研究的歷史、現狀與未來——與麥庫姆斯教授的對話”,《國際新聞界》2006.2,第15-16頁。

[6] 【美】沃納·賽佛林,小詹姆斯·坦卡德:《傳播理論:起源、方法與應用》[M],郭鎮之等譯,華夏出版社1999:263。

[7] 蔣忠波,鄧若伊:“國外新媒體環境下的議程設置研究”,《國際新聞界》2010.6。

[8] 老榕:“一個老帳:關於《大連金州沒有眼淚》”,http://blog.sina.com.cn/s/blog_59179f440100009z.html。

[9] 劉鵬飛:“2010:網絡輿論格局新變及傳統媒體的作為”,《新聞記者》2011.1。

[10] 引用的網絡資料請分別參見新浪微博搜索和人民網站內文章搜索。

[11] 蔡雯,戴佳:“議程設置研究的歷史、現狀與未來——與麥庫姆斯教授的對話”,《國際新聞界》2006.2,第15-16頁。

[12]【美】蓋伊·塔奇曼:《做新聞》,麻爭旗、劉笑盈等譯,華夏出版社,2008:3.

[13] 【美】麥庫姆斯、肖、戴維韋弗,布拉德利哈姆:“個人、社群和議程融合:社會分歧論”(Individuals,groups,and Agenda Melding:A Theory Of Social Dissonance),《國際輿論研究雜志》,1999年第1期,第2-24頁。

[14] 黃瑚,李俊:“‘議題融合論’:傳播理論的一個新假設”,《新聞大學》2001年夏。

[15] 高憲春:“新媒介環境下議程設置理論研究新進路的分析”,《新聞與傳播研究》2011年第1期,第17頁。

[16] 蔡雯,戴佳:“議程設置研究的歷史、現狀與未來——與麥庫姆斯教授的對話”,《國際新聞界》2006.2,第18頁。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間