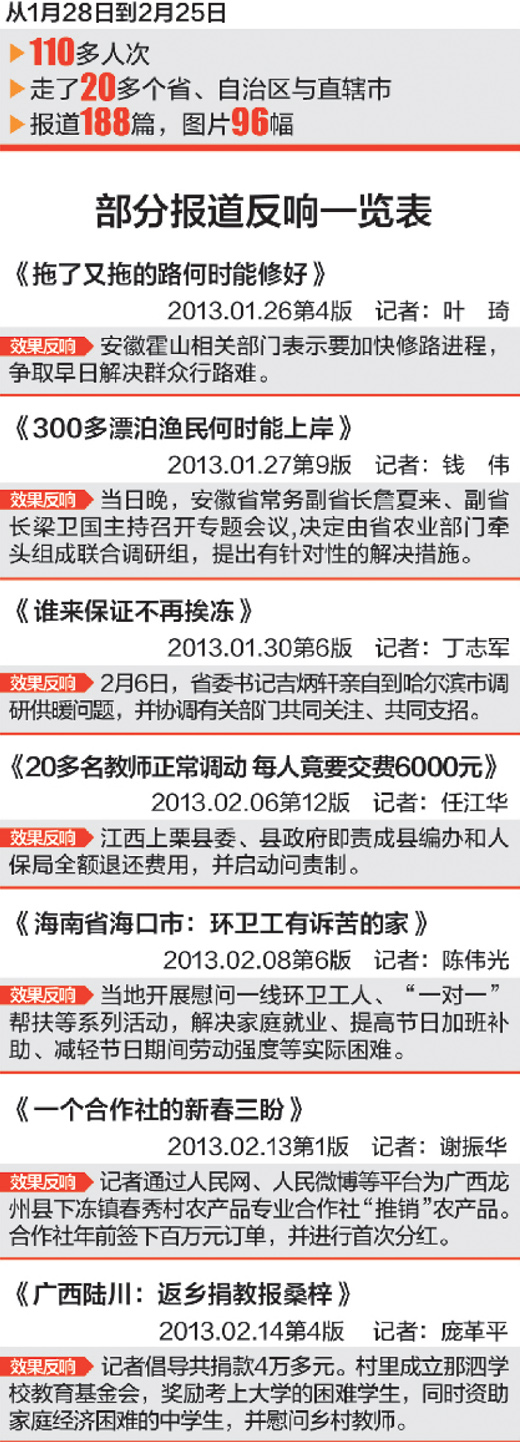

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

在天地冰封的漠河把鏡頭對准熱練的邊防戰士,在溫潤宜人的三亞將目光聚焦旅游熱背后的萬象﹔一路西行,橫穿中國,於火車轟鳴聲中傾聽百姓喜憂﹔緊緊跟隨,跨越閩贛,在顛簸的摩托車上記錄農民工鐵騎大軍的歸鄉之路……用原汁原味素材反映群眾所思、所想、所盼,用典型事實數據書寫國家改革、發展、變遷。這個新春,我們的記者在路上、在基層、在現場﹔這個新春,我們的記者聽真話、寫實情、辦實事。為此,我們特編發部分記者手記和感言。

橫穿中國 感悟記者使命

本報記者 於 洋

列車行走在一望無際的戈壁灘上,列車長劉宏偉講述著在鐵路上工作的一家人很少在一起過春節的故事,落日余暉照在這個憨厚的中年男人的臉上,兩行清淚滑過他的臉龐……

這是今年新春走基層過程中給我留下深刻印象的一個鏡頭。從江蘇連雲港到烏魯木齊的49個小時裡,我和同事季健明白天分頭採訪,晚上整理採訪素材和筆記,一路共採訪了超過20多名列車上的工作人員和乘客。

在新疆採訪的18天,上邊關,走邊防,訪牧民,進油田,採訪了新疆四個地市州。

一路風塵仆仆,一路收獲頗豐。我們這一路聽群眾的真心實話,寫所見的真情實感,更加感慨生活之不易,更加珍惜當下的幸福,更加明確自己所擔負的職責和使命。這是走基層的收獲,也是做記者的本分。

怕吃苦頭 快門不會開啟

本報記者 雷 聲

新春走基層,我選擇了守衛中國北大門的幾個邊防哨所。

在萬家團圓之際,遙遠而漫長的邊防線上,戰士們在難以想象的寒冷寂寞中迎來新年的第一縷陽光。在心靈深處,我一直被感動著,被淨化著,我下決心記錄他們。但在伸手都感覺困難的極寒環境下,要拍好照片並非易事。

先要在室內充足電池,支開三腳架,配好鏡頭,調好相機各種參數。在相機電池處綁上曖寶或熱水袋,再給相機套上防寒罩。大約20分鐘后,全身開始凍透,后背發涼、手指腳趾疼痛發木,相機成了冰疙瘩,柔軟的快門線變得硬如鐵絲。拍攝中最大的挑戰是取景對焦困難,呼氣凝凍的冰霜立刻覆蓋取景器,須在清理完冰霜后屏住下一次呼吸之前完成對焦。

攝影美麗而苦澀,沒有超時間、超強度、超負荷的辛勞付出,快門不會為你開啟。前輩說得好:“沒人在意你痛苦的拍攝過程。怕吃苦頭就別干攝影!”

跳出“碎片” 觸摸前進脈搏

本報記者 李智勇

和河南省民權縣當地同志一交流,如同墜入了一個萬花筒中,可寫的題材多得數不過來。介紹的點一個個挨著看。白天看,晚上思索,天明再去。逐漸地,“牛鼻子”浮現了:這個縣城一年來最顯著的變化是產業聚集。去年一片平地,今年招來30多家企業。隨即,農民進了廠,為他們建造的學校、社區、保障房也在跟進中。這是什麼?這是新型城鎮化啊。農戶對種地收入低的抱怨,返鄉農民工盼望家門口能打工的願望,新型農村社區中大嫂的感慨……這些挨不著的碎片,仿佛鐵屑,一下子都找到了中心磁石:這不是在城鎮化大潮中的真實生態嗎?都知道城鎮化將為中國發展提供強勁動力,城鎮化具體怎麼實現?能不能在民權縣的做法中找出來一些共性規律,為其他地區提供借鑒呢?

基層是中國這個大肌體的一個細胞、一段毛細血管,應該從這細胞和血管中的變化中,觸摸前進中中國的脈搏。

殘缺除夕 深挖報道視角

本報記者 姜 峰

春節前夕採訪空巢老人時,一個現象令人深思:面對記者的鏡頭,還有跟隨記者前來的街道辦事處工作人員,老人的言談舉止往往拘謹﹔而當老人笑臉送記者出門,轉身回屋時,方才的笑意也消失於臉龐……

團圓的故事,固然令人欣喜。而不能團圓的故事,更具層次。

新春走基層,如何記錄下、反映出這個特殊時段、特殊人群的真實生活狀態和精神感受?看到老人的情緒轉變,記者又重新回到屋內,並勸說工作人員在屋外守候。與被採訪者有一搭沒一搭地聊家常,拉近距離。老人內心的困擾與期許,也得以袒露。

新春走基層,呼喚“短、實、新”的文風,也呼喚報道視角的深挖,關注失獨家庭等群體的“殘缺的除夕夜”,直面問題,展開探討,引發深思,令新春走基層的報道,在深度和廣度上都會拓展出更多的層面,也更具有人文關懷和思考力度。

體驗調研 傳遞百姓心聲

本報記者 黃曉慧

大年初四的三亞猶如盛夏,開往天涯海角的旅游專線公交車每趟都被游客塞得滿滿當當,在蜈支洲島的渡口要排上兩個小時才能登船,三亞免稅店門口出現了“長龍”,海鮮排檔下午兩點多還有游客就餐……這就是讓人又愛又煩的三亞春節游。

我以一名普通游客的身份擠公交、排長龍、吃海鮮。行走間,感受到這座城市接待能力的提升和旅游環境的改善。沙灘和海水干淨了,公交車多了,成群結隊的背包客、騎行驢友自由自在地漫行。這裡不僅有高檔酒店、家庭旅館,還有每人20元/天的露營地。政府部門的工作人員放棄了假期,24小時守候。

體驗生活,方知人間冷暖,才能傳遞出基層百姓最真實的感受。愛之深才會“盼之切”。“世界級”不可能一蹴而就,除了旅游設施的改善,還有管理服務水平和游客文明程度的提高。“行業自律,游客自覺”需要各方共同努力。不僅三亞要“自我修煉”,也需要游客以更平和的心態、更理性的建言幫助三亞成長。畢竟聞名的度假勝地離不開文明的游客。

到一線去 點滴積累能量

本報記者 趙 鵬

今年,我繼續參加中石油福建公司組織護送鐵騎大軍返鄉的活動。

事先,我們就主動幫助他們一起策劃——怕出意外,就再給每個報名者提供一份意外保險﹔怕人太多,就分成兩條線路出發﹔怕沿途農民工們車子壞了,就提前設計一張地圖,標明每個免費加油的具體地點、附近摩托車維修點及聯系電話……

在跟進中,這些應急辦法全都用上了——有人受傷了,被及時送到醫院﹔我跟的採訪對象,車子壞了兩次,全都在加油站員工幫助下,及時得到維修﹔到了江西后,中石油江西公司及當地交警繼續接力保障農民工的回家路。

社會和諧發展需要不斷擴大正能量。作為一名黨報記者,需肩負起傳播正能量的事業。正能量在哪裡?在基層、在點滴積累中。我想,這樣的活動若一直堅持下去,或許全國所有中石油公司都會在春節前為集中返鄉的農民工們提供貼心服務。真是這樣的話,我會無比欣慰:我們用自己的點滴行動,為正能量的積聚又增加了一份自己的努力。

記者留言板

1.沒有新春走基層,就不知道困難群眾的新年需要什麼,不知道新聞能做什麼,更不知道自己該做什麼。

天津分社 朱 虹

2.上山去,清泉洗塵慮,山風壯襟懷,登高望遠,方知天外有天。浙江分社 袁亞平

3.冬去春來,四季輪回,走在路上,轉在心中,改在筆下,用新聞報道見証並參與時代變革。

江西分社 吳齊強

4.每次採訪,我都能嗅到泥土的芳香和勞動者朴實的氣息,內心一次又一次地被觸動,那種感受很值得回味。

內蒙古分社 賀 勇

5.到農村去,每個細胞都活躍起來,讓地氣營養神經,滋潤大腦,開拓眼界,正所謂“接地氣才能有底氣”!

河南分社 曲昌榮

6.記者思考與基層實際的真情碰撞,會擦出客觀理性的新聞火花。

上海分社 徐 沖

7.記者就是要走在基層,走入生活,走出真情,走到老百姓的心裡。

新疆分社 韓立群

8.若我們在“挖礦”的同時,也能盡自己所能,幫助解決實際困難就再好不過。

山東分社 潘俊強

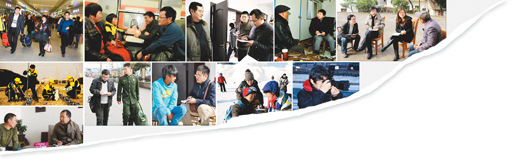

圖片說明:

圖①:於洋(右)在新疆克拉瑪依油田採訪。

陳為華攝

圖②:清晨,駐漠河某部邊防戰士馮凱凱在值勤。

雷 聲攝

圖③:雷聲(右)在黑龍江省漠河縣採訪邊防戰士。

彭福泉攝

圖④:姜峰(右)在陝西八渡鎮採訪春節民俗活動。

歐曉剛攝

圖⑤:李智勇(右)採訪河南民權縣的返鄉農民工。

底 磊攝

圖⑥:黃曉慧(左)採訪海南冬種瓜菜綠色示范區。

傅 健攝

圖⑦:趙鵬(右)在陪農民工騎摩托車返鄉途中。

林 輝攝

版式設計:蔡華偉

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間