二、高校群體性事件的網絡傳播路徑

置身自媒體時代的高校,群體性事件已經無可避免地與網絡緊密聯系在一起。有些事件可能在現實中產生,也可能在現實中產生而在網絡上引起持續關注,還可能完全由網絡輿情引發產生新的群體性事件,最終實現網上和網下群體性事件的聯動,達到實現訴求的目的。近些年,網絡平台逐漸成為了高校群體性事件傳播的主要陣地,網絡因其交互性、及時性、無限性和匿名性等特點被公認為是當下收集民情、反映民意的重要途徑之一,網絡輿情成為了我國社會信息傳播體系的重要組成部分。

(一)群體性事件的集群行為與網絡燃燒現象

正如斯米爾塞的“價值累加理論”論述的那樣,導致集群行為的發生需具備六個“必要且充分的條件”:環境條件(即有利於產生集群行為的周圍環境)、結構性壓力(即任何人感受到壓抑的社會狀態)、誘發因素(即集群行為出現需要的“導火索”)、行動動員(即群體內領袖或鼓動者的引導與號召)、普遍情緒的產生或共同信念的形成、社會控制機制(尤其是政府控制失效)等[鄭杭生:《社會學概論新修》,中國人民大學出版社,1994年版,P183。]。近年來,公眾通過媒體頻繁接觸網絡熱點事件和社會不公的問題,許多個體或群體無法在現實社會找到合理的協商機制和利益維護機制,這些因素促使公眾對現實社會產生持續懷疑和強烈不滿。因此,各種社會輿論和網絡輿論橫行,熾熱的態勢亦如“社會燃燒理論”概括的那樣。

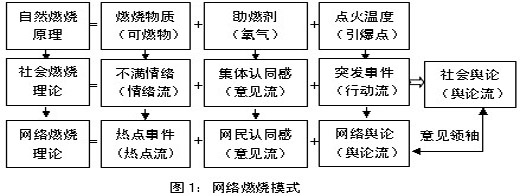

自然界的燃燒必須具備三種基本的環境條件:燃燒物質、助燃劑和點火溫度,三者缺一不可。正如C+O2=CO2一樣,C是燃燒物質,O2是助燃劑,燃燒點就是點火溫度。社會燃燒理論,是指應用自然界的燃燒原理,將社會的無序、失穩和動亂與燃燒現象進行合理的類比。[該理論由中國科學院可持續發展研究組組長兼首席科學家牛文元教授提出。]以案例分析,招生虛假宣傳引起了社會強烈不滿,形成結構性壓力,這種普遍的不滿情緒(情緒流)就是燃燒物質﹔事件持續三個月還沒解決,許多媒體跟蹤報道,謠言和非理性輿論大肆傳播,社會心理極度一致,這種集體認同感(意見流)成為事件燃燒的助燃劑﹔涉事學生網上集中爆料,形成誘發因素,促成了具有一定規模和影響的突發性事件,這就是點火溫度,即“導火索”。在群體內領袖和意見領袖的積極動員下,學校控制機制失效,在現實社會和網絡社會形成“一邊倒”的輿論流,即“輿論燃燒”。推而廣之,由此同樣可形成網絡燃燒理論。如圖1所示。

網絡燃燒理論的作用主要是剖析群體性事件和社會熱點問題,“網絡燃燒”在群體內領袖和網絡輿論領袖的持續跟蹤和引導下往往會產生新的次生網絡事件或社會問題,再一次形成新一輪的“網絡燃燒”現象和新的網絡輿論。在實際過程中,社會燃燒和網絡燃燒相輔相成,相互融合,由此產生的社會輿論和網絡輿論也會相互滲透,彼此支撐,形成強大的輿論流。

(二)群體性事件的生命周期與傳播路徑

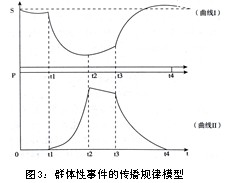

群體性事件有一個生命周期,即發生、發展、消亡的過程。美國學者斯蒂芬·芬克(Stephen Fink)在其論文集《Crisis Management:Planning for the Inevitable》中提出危機傳播階段理論。我們在其理論的基礎上把群體性事件劃分為孕育期、突發期、持續期、解決期和評估期五個階段(見圖3)。

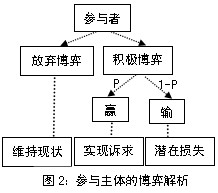

在孕育期,社會或組織較長時間地積累矛盾,危機處於量變階段。但這個階段也是危機最容易解決的時期,有時不易被察覺。參與者會在維持現狀和實現利益之間進行考量,如果訴求得不到解決,他們將會進一步採取措施,與高校或政府展開激烈博弈(見圖2)。如果贏的概率是P(0≦P≦1),則輸的概率就是1-P。參與者將結合現實因素,根據贏和輸的概率,以及潛在收益和損失來確定是否採取行動。案例中,學院和“計劃外”學生就相關問題進行過前期溝通,但均無法有效解決。最后學生們採取了進一步行動,事件一直持續了近八個月才得以解決。

在突發期,事件突然爆發,持續時間短,但社會沖擊力和危害性最大,立即引起社會的普遍關注。案例事件的前期視頻資料首先在土豆、酷6、優酷視頻、新浪視頻(播客)等網站上涌現,同時在天涯論壇、第一線索網上也出現了相關文字材料。涉事學生紛紛向媒體爆料,媒體成為危機發生的“助燃劑”,對危機的發生起到推波助瀾作用,並一發不可收拾。同時,爆料也引起了高校和教育主管部門的高度重視。事件發生后,公眾急需了解事件情況,想方設法通過傳統媒體、網絡媒體以及手機等多種渠道搜尋或傳遞更多信息,關注事態發展,參與事件討論,彼此之間對信息的傳播頻率、速度、數量等急劇攀升。事發初期,網民對高校(甚至政府)攻擊謾罵的言論偏多,網絡意見領袖開始發聲,不斷引發關注潮。

在相持期,參與雙方除繼續談判外,相繼採取了多種過激性或對抗性的方式,嚴重沖擊了學校正常的教學與生活秩序。在兩個多月裡,諸多主流媒體紛紛跟進報道,網絡轉載呈幾何數上升,迅速擴大了事件的傳播速度和傳播范圍。由於眾多意見領袖的參與,各媒體持續關注事件動態,網絡評論呈“井噴”狀態,達到輿論高峰。

在解決期,經過多種博弈,以及媒體的持續關注下,雙方最終達成“解決方案”。在這個階段,由於各方意見領袖的主動引導,輿情開始分化向好,呈現出“准理性”狀態,媒體關注度急劇下降。

在評估期,高校對整個事件的全過程進行總結和評估,對強化高校的危機管理有所裨益。

在群體性事件的不同發展階段,伴隨信息傳播的強弱也會形成不同的變化規律,比如高校形象在公眾心目中的變化、傳統媒體和新媒體對事件關注度的變化等,這對高校有效進行網絡輿情監控與引導,以及提高危機管理水平提供了分析路徑。在圖3[杜駿飛:《政府網絡危機》,中國發展出版社,2011年3月,P125。]中,曲線Ⅰ為高校(或政府)公信力的變化,曲線Ⅱ為媒體對事件的關注度變化。0∼t1階段是孕育期,t1∼t2是突發期,t2∼t3是持續期,t3∼t4是解決期,t4之后是評估期。

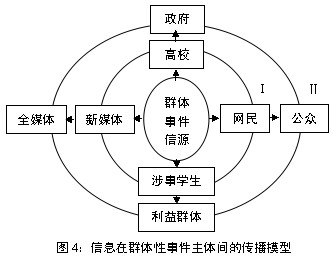

在案例中,根據信息流在不同主體間的傳播方向和速度,會形成兩個彼此聯系的“傳播環”:環Ⅰ和環Ⅱ(如圖4)。在環Ⅰ中,群體性事件的突發形成了信息傳播源,與此相關的主體——高校、涉事學生、新媒體和網民構成了第一環信息流動的傳播載體。在環Ⅱ中,伴隨群體性事件的消長,有效信息和謠言通過人際傳播、組織傳播、全媒體傳播等在網絡社會和現實社會中漣漪般的擴散,導致社會公眾對高校和政府進行輿論討伐。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!