(三)群體性事件的利益群體分析

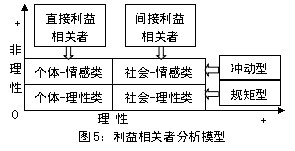

在群體性事件中,復雜的利益群體對事件的消長產生了重要的推動作用。圖5從縱橫兩個緯度來衡量利益相關者,縱向為“非理性程度”,越向上情感指數越大,越容易沖動﹔橫向為“理性程度”,越向右理性指數越大,越容易按規矩出牌。這兩個緯度的交集則形成了四個區域:直接利益相關者包含“個體-情感類”與“個體-理性類”,主要表現為環Ⅰ的涉事學生﹔間接利益相關者包含“社會-情感類”與“社會-理性類”,主要表現為環Ⅱ的利益群體。當事件爆發引起公眾的集體抗爭時,直接的涉事個體就會迅速擴大至間接的利益群體,聚合產生“觸底反彈”的能量,這意味著群體性事件發展幾乎到了不可控制的地步。這種情況通過微博、微信、博客、論壇/社區、新聞跟貼等形式更易實現。

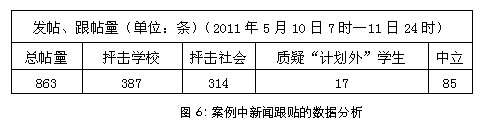

現結合鳳凰網對案例新聞前20條跟貼的評論進行分析,簡表如圖6所示。“個體-情感類”主要包括大多數涉事學生及其親屬,“社會-情感類”主要包括社會上的具有類似遭遇者、對政府及其公共部門仇恨者和秉持社會正義者。以上兩類(即抨擊學校和社會)佔總貼量的81.2%,持“敵對”態度。“社會-理性類”主要包括對事件所反映的社會普遍現象了解者(質疑“計劃外”學生和中立)佔11.8%,而“個體-理性類”基本沒有。

(四)群體性事件的網絡輿論傳播模式

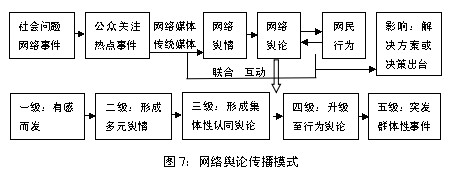

這幾年,網絡輿論成為了一股不可忽視的力量,案例中的群體性事件已充分表現出了網絡輿論的巨大力量。在圖4環Ⅰ和環Ⅱ所構成的相互滲透和融合的信息傳播中,形成了復雜、強大的“輿論場”,直接或間接影響著事件的走向。在網絡媒體、傳統媒體和公眾的聯合互動下,網絡輿情持續發酵,逐漸形成網絡輿論。網絡輿論的形成和發展是一個由平緩到激化、由低級到高級的進化過程,一般會形成“五級進化模式”,如圖7所示。

有學者認為,輿論的形成總體上分為平緩累積樣式和突發樣式,也被稱為“飄雪”模式和“爆米花”模式。[王想平:危機傳播的輿論形態與引導策略[J],求實,2005(2)。]案例中的網絡輿論傳播更多地表現為“爆米花”模式。群體性事件輿論引導的目的是通過強化、放大積極的、建設性的社會輿論,削弱和化解消極的、破壞性的社會輿論,疏解社會矛盾,維護社會穩定,促進社會和諧。[李希光,郭曉科:群體性突發事件的網絡輿論引導[J],行政管理改革,2012(6)。]面對理性與非理性混合交加的網絡輿情和諸多輿論領袖引導下的網絡輿論,高校的網絡輿論引導顯得非常重要,高校加強對群體性事件網絡輿論的形成、傳播和引導規律的研究顯得刻不容緩。對於高校群體性事件而言,網絡輿論也是群體性事件進展與否的催化劑,網絡輿論引導的目的也是在控制群體性事件的規模和范圍,朝著高校設定的預期目標來引導。

|  |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!