【摘 要】本文通過結合Sonja K.Foss提出的視覺修辭研究三大重點和Wendy Hesford &Brenda Jo Brueggemann提出的“修辭三角”的圖像研究方法,對2014年美國第一夫人米歇爾·奧巴馬訪華事件中呈現的視覺圖像加以分析,從視覺修辭的文化元素、性別元素以及政治元素入手,解讀不同元素的呈現方式和閱聽人的反饋效果。

【關鍵詞】 視覺修辭 國際新聞 意識形態

一、引言

進入“讀圖時代”以來,圖像(images)對於人的影響與之前的文字一樣不可估量。圖片新聞、視頻新聞與文字新聞並駕齊驅,成為新時代媒介環境下,閱聽人認識和了解世界的窗口。許多學者指出,“視覺因素一躍成為當代文化的核心要素,成為創造表征和傳遞意義的重要手段”(周憲,2008)利用視覺呈現傳播意圖、或利益團體背后所代表的意識形態,這種手段已經越來越被傳播者重視,尤其是以新聞機構為代表的國家意識形態工具,對這種手段的運用更是不可被忽略。

實際上,早在圖像誕生之際,針對圖像如何傳達作者隱含意義的研究就由此興起。這種研究脫胎於符號學,偏重於考察圖像各種元素符號的表意功能,而后研究者從表層挖掘圖像的深層含義。但值得注意的是,這種研究路徑並不僅停留於對圖像設計或影像用光、色調等方面的美學討論,而更強調的是圖像背后的文化意義表達。(Kress, Gunther, and Theo van Leeuwen, 1996)換句話來說,以圖像為載體的視覺修辭延續了“修辭”自古以來一以貫之的功能——即在“利用多種語言手段,以收到盡可能好的表達效果的一種語言活動。”(胡吉成,2005)簡而言之,語言的修辭最終要達到的目的即“勸服”的效果。

在現今“全球化”的環境下,伴隨經濟活動的日益頻繁,各國之間各項文化等涉及意識形態的互動也日漸稠密,了解他國及世界的各種動向,也成為現今閱聽人的基本需求。各國媒體紛紛將精力投入到國際新聞報道中,以贏取更多受眾的關注,從而獲取市場和影響力。然而,文字語言的不同,勢必導致傳播過程中的“文化折扣”,其往往不能有效地將傳播者的意思發送出去,更妄談將意識形態灌輸給接收者,從而實現勸服的意圖。因此,圖像因其與生俱來的直觀性、形象性成為國際新聞傳播過程中的慣用手段,而這其中包含的視覺修辭,也成為值得關注的重點。

媒體在國際新聞中,通過使用視覺形象(圖片、視頻)來創造意義或建構討論,以此在潛移默化中實現對目標受眾的影響。視覺修辭作為一種傳播形式,成為國際傳播的重要手段,在此對其進行觀照和考察,一方面為增強本土媒體的國際傳播能力提供可能,另一方面,也為增強當前受眾的“視覺素養”(Visual Literacy)提供途徑。在“讀圖時代”,在對視覺形象的表層具有審美能力的同時,擁有解讀深層文化意涵的能力,已將越來越成為新媒體世代下閱聽者的基本能力要求。

就研究方法而言,本文將著重選取國際新聞中個案進行分析,考察中外媒體對“美國第一夫人米歇爾·奧巴馬訪華”這一事件的各種圖像報道,研究其中的異同,並著重分析其中視覺修辭的應用,以及表層之下的隱含意圖,並通過此,試探討閱聽人應具備的“視覺素養”等問題。

二、文獻綜述與理論勾連

1、與視覺修辭相關的文獻綜述

(1)視覺修辭的概念框架

探討視覺修辭的前提,即要對“修辭”一詞做相關的界定。一般認為,“修辭”(rhetoric)起源於古希臘羅馬時期,是指人們依據具體的言語環境,有意識有目的地組織建構話語和理解話語,以取得理想的交際效果的一種言語交際行為(陳汝東,2004),經典的修辭主要局限於語言的修辭(胡安琪,2009)。視覺修辭(visual rhetoric)的出現伴隨著圖像的誕生,對其研究蔚然成風的主要原因有:第一,學者們發現視覺符號具有說服力,對現代社會能產生影響﹔第二,視覺符號給人們提供的內心感受和形象要比語言給人們提供的要豐富,涉及的面要大,深度也要深,它符合人們經歷具有空間性、非線形性、多維性和靈活性的特點(Sonja K. Foss,2004)。

視覺修辭方面的研究主要源於法國文學理論家和評論家羅蘭·巴特(Roland Barthes),之后其弟子傳播學家杰克斯·都蘭德(Jacques Durand)在巴特的研究上做了更深入的延伸。他們主要從對廣告方面的研究入手,分析修辭格在廣告上使用。近些年來,國外的學者針對“視覺修辭”的研究除了經典的修辭學研究外,已經觸及到藝術史、語言學、符號學、文化研究、商業和技術傳播等領域。美國普渡大學的學者更是提出“視覺素養”等概念,以定義解讀視覺修辭的能力 。

在國內,也有學者先后對視覺修辭的概念進行界定。中國社會科學院馮丙奇(2003)認為“視覺修辭”即為了達到最好的傳播效果,對傳播中運用的各種視覺成分進行巧妙選擇與配置的技巧和方法。另有北京大學陳汝東(2005),他將視覺修辭定義為“一種以語言、圖像以及音像綜合符號為媒介,以取得最佳的視覺效果為目的的人類傳播行為。包括語言視覺修辭、圖像視覺修辭以及綜合視覺修辭三個方面。”陳汝東的界定將“語言視覺修辭”也列為其中,顯然這擴大了之前馮丙奇所提出的“視覺成分”的范圍。

本文主要採用馮丙奇對“視覺修辭”的范圍界定,即主要考察傳播過程中圖像(圖片、視頻)視覺成分的修辭格,而將陳汝東所提出的“語言視覺修辭”、“綜合視覺修辭”等排除在外。

(2)視覺修辭在各種媒體的應用研究

對視覺修辭的研究最早源於對廣告中的修辭格的考察,1964年,羅蘭•巴特在《形象的修辭》中對一個Panzani廣告中的西紅柿、意面等元素進行分析,可以被看作為視覺修辭在媒體中的應用研究的先聲。他從分析中,指出廣告的訊息劃分為三個層次:語言性(linguistic)訊息、非代碼圖示性(non-coded iconic)訊息和代碼圖示性(coded iconic)訊息(馮丙奇,2003)。而后,杰克斯·都蘭德在其作品《修辭與廣告圖像》和《廣告圖像中的修辭手段》中,進一步對各種修辭在視覺語言上的應用做出了研究和分析。從現今視覺修辭在媒介中的應用研究來看,以廣告中的視覺修辭作為研究對象的仍為多數。

國內的研究延續這一態勢,以在CNKI中檢索為例,將“視覺修辭”作為主題詞共搜索出93個結果,其中除去如劉濤的《文化意象的構造與生產——視覺修辭的心理學運作機制探析》、吳艾玲的《構建視覺修辭學的研究框架》、陳汝東的《論視覺修辭研究》等與視覺修辭理論相關的研究外,超過半數的研究都是基於廣告的視覺修辭格的分析,其中包括胡安琪的《平面廣告的視覺修辭研究》和湯勁的《論電視公益廣告中的視覺修辭》等論文。他們分別從平面圖片廣告或電視等視頻類廣告入手,分析視覺修辭方法在其中的應用。視覺修辭格在廣告中的頻繁使用絕非偶然,廣告本身所具有的“說服”、“勸服”受眾消費其商品或接受其價值理念的意圖在各種媒介中最為顯著,因而對此方面研究也更為密集。

除了研究廣告中的視覺修辭應用外,國內也有研究者將目光投向電影領域,李丹的《張藝謀電影視覺修辭藝術研究》、羅錫的《淺析視覺修辭學在電影中的運用》以及蔡程程的《淺析<南京!南京!>與<辛德勒的名單>的圖像視覺修辭》皆為對電影中的修辭格的討論。此外,視覺修辭在媒體中的應用研究還有一大領域即在新聞方面。

(3)視覺修辭在新聞中的應用研究

以“視覺修辭”和“新聞”作為主題詞在CNKI中進行搜索,共搜到12個結果,其中有效結果為8個。這幾篇國內的相關研究,大致可以分為幾個方面:

第一,探索視覺修辭在新聞圖片上的運用。蔣丹彤的《淺談新聞圖片的視覺修辭》、王媛的《關於企業報中新聞圖片特點與運用研究》、韋娜、張琨的《對圖片的理解和運用研究——以<華西都市報>為例》以及孟大偉的《農民工討薪報道的敘事與修辭機制研究》都是以新聞中的圖片作為主要研究對象,分析其中視覺修辭的運用。另外,陸勇的碩士論文《新聞照片中的戰爭圖景》,則將伊拉克戰爭期間的《紐約時報》和《華盛頓郵報》中的新聞照片加以分析,並對二者不同的視覺修辭進行比較分析,這是首篇通過比較視覺修辭格建構觀點的文章。

第二,研究報紙版面的視覺修辭格。李賢斌和郝勝蘭則分別發表《報紙版面上的視覺修辭研究》、《修辭情境下的報紙版面視覺語言研究》,針對報紙版面配置的視覺修辭格加以分析,即“探索版面視覺元素的視覺修辭策略,以及在修辭情境下的視覺語言的結構法則和符號語義關系。” (郝勝蘭,2009)

第三,視覺修辭的其他相關研究。除了對新聞圖片、報紙版面視覺修辭的研究外,湖南大學王麗娜的碩士論文《視覺修辭與新聞的易讀性研究》則主要探討的是新聞如何通過視覺修辭的手段提高易讀性,在視覺修辭研究領域裡算少數。

從國內本領域的研究現狀來看,還缺乏具有“國際傳播視野”的分析,大多隻從本土媒體制作的新聞文本進行分析,缺少對其他國家尤其是西方發達國家媒體報道的修辭分析。但往往針對同一涉華的國際事件,因背后代表的利益階層、文化價值觀的不同,最終採用的新聞修辭格也截然不同。本文試通過對“米歇爾·奧巴馬訪華”事件中美媒體不同的視覺呈現,分析其視覺修辭使用的不同,從而試探討其中背后的文化意涵。

2、與視覺修辭相關的研究方法綜述

(1)Sonja K. Foss(2004)的視覺修辭研究三大重點

美國修辭學研究者Sonja K. Foss在其作品《構建視覺修辭研究的框架》(Framing the Study of Visual Rhetoric)中指出,對採用視覺修辭方法制作的文本的研究重點應聚焦在三個方面:性質(nature)、功能(function)和評估(evaluation)。第一,認識研究對象的性質是必要的前提,視覺修辭實物的本質是,它必須具備兩個基本特征:再現性和表現性。其中再現性指的是,研究者要能認出實物的物質特點﹔表現性則是研究者通過實物的物質特點能判斷出它們所要反映的概念、思想、主題或隱喻﹔第二,視覺修辭實物的功能,即創作者想要在受眾者的意識形態、感情等方面引起某種變化。視覺修辭實物的功能不等於其目的,目的是創作者預先設下的,而功能則是受眾者,包括研究者自發感受到的﹔第三,對文本的視覺修辭的評估,一些研究者採取的標准是看該作品是否達到了其顯而易見的預期目的。

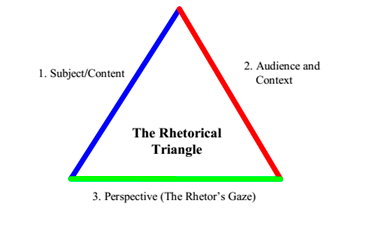

(2)Wendy Hesford & Brenda Jo Brueggemann(2006)的“修辭三角”(rhetorical triangle)

兩位學者的文章發表在《修辭的視像:視覺文化中的讀與寫》(Rhetorical Visions: Reading and Writing in a Visual Culture)中,他們認為對圖像的分析應包含對三個層面的考察:主題/內容(subject/content)、視角(perspective)、觀眾/內容(audience/content),即可表示為下圖:

其中,主題/內容(subject/content)包括:1、圖像的主題2、圖像的元素構成、配置,顏色的使用以及你的眼睛被吸引的地方 3、敘事元素的呈現類型——講了怎樣的一個故事?在這個圖像出現之前或之后是否有隱含的事件發生?

視角(perspective)包括:1、拍攝者的照相機的角度2、如何建構主題3、用照相機建立的親密關系或是距離感﹔

觀眾/內容(audience/content)包括:1、圖像出現的歷史文化語境2、圖像被觀眾觀看閱讀時所處的歷史文化語境3、信息/圖像本身,歷史文化語境是如何塑造特定的主題。

本文將結合三位學者提出的視覺修辭的研究方法,對選中的國際新聞文本進行視覺修辭應用的解讀。

三、視覺修辭在“米歇爾·奧巴馬訪華”新聞中的應用

2014年3月20日到26日,美國第一夫人米歇爾·奧巴馬攜其母親、女兒對中國進行了為期7天的訪問。此次“夫人外交”也成為中外媒體關注的熱點,尤其是中國和美國的媒體都對米歇爾的訪華做了詳盡的報道。在米歇爾7天的訪問中,中外媒體也對其參加的各項活動進行了視覺呈現,但在中美主流媒體上,最終呈現的圖像的卻不盡然相同,這與兩國新聞報道的“框架”選擇有關,本文試找出其中較為顯著的異同,以對其視覺修辭加以分析。

1、視覺修辭中的文化元素呈現

Foss指出認識研究對象的性質是必要的前提,視覺修辭實物的本質是,它必須具備兩個基本特征:再現性和表現性。米歇爾訪問中國何以在視象上表現出“中國性”,文化元素往往是媒體使用的手段。從媒體對米歇爾打太極、扭秧歌、參觀大熊貓、學習書法等都是對中國元素的再現,而這些再現也完全符合中國在國際間的形象。

通過極具文化特色的元素再現,將米歇爾所置身的環境有了相當詳細的交代。“東方的太極”、“中國紅”等,媒體正是以此加強了中國長期以來在新聞中的刻板印象。米歇爾在這些文化符號間穿梭,並且與這些符號互動,無論是在一片紅色舞者間扭秧歌,還是在一群安謐的太極手中學習,照片中所呈現的都是中西兩種符號的極力融合,這是國際新聞中的外交主題經常採用的手段,即通過再現文化符號來呈現國家間的互動。

2、視覺修辭中的性別元素呈現

(1)米歇爾參觀學校,彰顯女性作為“軟外交”形象的傳統

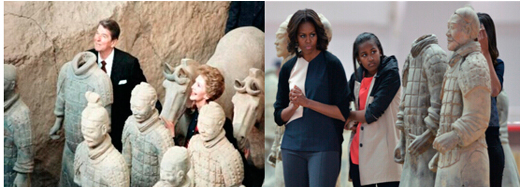

從米歇爾自身的背景而言,她一貫強調教育的重要性,且在此次中國之行中,仍以教育議題作為重點。但這並非是“夫人外交”的典型特例,歷來“夫人外交,一般不會觸碰兩國之間重大的敏感問題,一般而言,多關注跟婦女權益、兒童、醫療衛生、文化藝術、教育、慈善、環保等‘軟事務’。” (左下圖為米歇爾在成都七中,右下圖為尼克鬆夫人在公社學校與學生一起聽課)

米歇爾坐在成都七中的教室中,和學生一起聽課並互動的照片,與中美剛剛恢復外交尼克鬆總統夫人在一所公社學校聽課的再現“一脈相傳”。雖然米歇爾一直強調教育對她本人的重要性,但這一議題的表現已是長久以來的“規定項目”,這也是女性和外交之間長久的一個結合點,是國際新聞中再現的傳統。

(2)國際新聞中對“第一夫人”的再現,表明“男性視角”的主導地位

毫無疑問,中國和西方媒體在米歇爾·奧巴馬訪華事件的報道中,都熱衷於對中美兩位“第一夫人”的形象、服飾以及行為等加以報道(如下圖)。

顯然,兩國的媒體環境雖擁有不同的文化、歷史背景,且即便如復旦大學國際關系學教授沈丁力所言“在美國,女性在政治上和男性享有同等的權利。但是在中國的傳統文化中卻有句名言 '女子無才便是德。” 但從視覺呈現來看,都仍是以男性的角度來審視女性,其中隱含著“男性霸權”的意識形態,即女性常作為被“凝視”(gaze)的對象,她們的外形、服飾都成為被觀看的重點。

以“修辭三角”作為考察的模型,其中主題/內容(subject/content)毋容置疑是米歇爾此次訪華的事件﹔視角(perspective)則是隱喻在相機背后的“男性”視角,因此兩位夫人穿了什麼戴了什麼都會成為關注的重點﹔觀眾/內容(audience/content)主要從觀看圖像的觀眾所處的歷史文化語境來看,媒體的視覺呈現除了提供此次“夫人外交”的信息外,同時也將歷史上的夫人外交事件作為背景補充,使觀眾能帶著一定的看“第一夫人”的預期來解讀圖像,從而再次加深媒體長期以來維護的“男性意識形態”,即女性只是作為“軟實力”出現在國際外交事務中,她們主要的作用是潤滑國際關系,而不起主要作用。

3、視覺修辭中的政治元素呈現

米歇爾·奧巴馬在訪華之前,就對自己的此次訪問做了定性,即“訪問的重點是教育合作和青年交往” ,但是雖然在言語上,如米歇爾·奧巴馬在北大的演講,以及她的各項活動中,如參觀學校、參觀景點等活動都以“教育”作為核心談論的話題,但政治元素的呈現在視覺上卻是無孔不入。

(1)米歇爾觀摩乒乓球課折射“乒乓外交”隱喻

米歇爾打乒乓球不是簡單的親民活動,而對於中美兩國來說,乒乓球已不是單純的運動項目,而是與中美兩國相關的重要外交事件有關,即“乒乓外交”。距離1971年的乒乓外交事件已過四十載,但這個重要的隱喻一直在中美新聞的圖像中屢次出現。美國ABC電視台,更為直接地將此視覺修辭手段呈現出來,將米歇爾打乒乓球和當年乒乓外交的影像資料剪輯在一起,以明喻其中的意圖。

(2)米歇爾在西藏飯店就餐折射“西藏問題”

從圖片表層信息來看,米歇爾到飯店就餐並不足為奇,但圖像中幾處元素的出現,卻使閱聽人讀到了更多別的意涵。左圖中是米歇爾和其兩個女兒經過西藏飯店的一處景點,而這是非常能夠代表“西藏”的元素——經綸,另一處同樣如此,在暖色調的室內,畫面中呈現的彩旗和人們手中的哈達,再次介紹了米歇爾所在之地與“西藏”千絲萬縷的關系。

中國主流媒體與西方主流媒體,恰在這幾張圖片的使用頻度上截然不同,中國主流媒體上幾乎看不到這些圖片的呈現,而一些西方媒體則有將其作為一個專題進行報道。這些圖片是將視覺修辭很好地應用於國際新聞報道的范例,表面給受眾以米歇爾就餐的平常感,實際上,對中美關系議題有一定了解的觀眾,就能發現其中的隱喻,即“西藏問題”的隱喻。

(3)米歇爾參觀景點,引發“群眾路線”討論

米歇爾此次訪華參觀了故宮、兵馬俑等中國歷史景點,呈現的圖像也是極力展現米歇爾對中國文化的探索,以此顯示中美文化的互動。歷來,各位政要訪問中國,大多會被邀請參觀兵馬俑,一方面表明中國對他國的友好態度,另一方面也表現了他國想要了解中國的姿態。隨著歷史背景的遷移,閱聽人所處的語境也發生相應的改變,以尼克鬆訪華時參觀兵馬俑和此次米歇爾參觀的觀眾語境相對比,新媒體的出現以及改革開放多年后人們的心理發生巨變作為背景,顯然最終引起的討論是截然不同的。

以Sonja K. Foss的觀點,對文本的視覺修辭進行評估來看,此處的視覺修辭顯然並未達成預期的目的。從中國微博環境的反映來看,一些網民發出“為什麼米歇爾可以訪問如此清淨的故宮?”和“為什麼米歇爾可以下坑近距離觀看兵馬俑?” 作為對此視覺修辭的反饋,這顯然是對抗性的解讀,因為它是在中國網民所處的現實環境和所提出的“群眾路線”相矛盾的語境下發出的。

另外,米歇爾此次在成都一家火鍋店吃飯的結算單也在中國網民間熱傳,這張圖片的出現顯然與當下“納稅人”意識的崛起息息相關。在美國米歇爾的中國之行被一些媒體稱為“公款旅游” ,而在當下國內新媒體崛起的背景之下,中國民眾對她出訪中的花費問責也是緊跟其后,曾經從不可能出現的結算單照片也因此出現,這與閱聽人現所處的語境有著必然的聯系。

四、 結 語

本文通過結合Sonja K.Foss提出的視覺修辭研究三大重點和Wendy Hesford &Brenda Jo Brueggemann提出的“修辭三角”對2014年美國第一夫人米歇爾·奧巴馬訪華事件出現的視覺圖像加以分析。具體來說,是從視像的視覺修辭的文化元素性別元素、以及政治元素加以分析的。

通過分析可以看出,媒體通常用文化元素來再現某國的特點,以此作為視覺修辭的基礎和前提﹔中美兩國媒體在對視覺修辭中女性元素的使用上基本類似,即都以“男性霸權”意識形態關照第一夫人的外交事件,將其塑造為絢爛的服裝展,親民展,從而凸顯女性在國際事務有別於男性的角色﹔而通過分析米歇爾參加一些活動的圖像,則看到視覺修辭中的政治隱喻,如乒乓外交,西藏問題等,並通過對文本的視覺修辭的評估,認識到視覺修辭在不同歷史文化語境下可能得到的不同反饋,它與閱聽人所處的語境密切相關,同樣的視覺呈現,在不同語境下的解讀可能千差萬別。

視覺修辭已在國際新聞中被媒體經常性的加以使用,新聞因其“真實”的特性,往往更容易將媒體的隱喻潛移默化地傳播至受眾之間。因而,受眾的“視覺素養”的培養也尤為重要,在對新聞的背景加以熟練的認知以及對國際間的歷史文化等擁有相當的積累和儲備,才能更好地解讀圖片、視頻中的修辭手法以及背后的傳播用意。(作者系中國傳媒大學)

參考文獻:

[1] 馮丙奇,視覺修辭理論的開創——巴特與都蘭德廣告視覺修辭研究初探. 北京理工大學學報(社會科學版), 2003(06): 第3-7頁.

[2] 陳汝東,論視覺修辭研究. 湖北師范學院學報(哲學社會科學版), 2005(01): 第47-53頁.

[3] 湯勁,論電視公益廣告中的視覺修辭. 新聞知識, 2007(09): 第61-63頁.

[4] 劉曉燕,修辭學視野中的視覺文化研究. 深圳大學學報, 2008(03): 第122-127頁.

[5] 吳艾玲,構建視覺修辭學的研究框架. 南京藝術學院學報:美術與設計版, 2008(6): 第89-91頁.

[6] 羅錫,淺析視覺修辭學在電影中的運用. 電影評介, 2010(15): 第46-48頁.

[7] 蔡程程,淺析《南京!南京!》與《辛德勒的名單》的圖像視覺修辭. 電影評介, 2010(01): 第45-46頁.

[8] 楊莉莉,當代藝術的挪用——西方時尚廣告的視覺語用學轉向. 深圳大學學報, 2011(02): 第114-118頁.

[9] 劉濤,文化意象的構造與生產——視覺修辭的心理學運作機制探析. 現代傳播:中國傳媒大學學報, 2011(9): 第20-25頁.

[10] 蔣丹彤,淺談新聞圖片的視覺修辭. 今傳媒, 2012(06): 第106-107頁.

[11] 李賢斌,報紙版面上的視覺修辭研究. 湖北師范學院學報, 2013(03): 第28-31頁.

[12] 胡吉成,修辭與言語藝術[M], 北京:中央廣播電視大學出版社,2005

[13] 孟大偉,農民工討薪報道的敘事與修辭機制研究[D].陝西:西北師范大學,2013

[14] 陸勇,新聞照片中的戰爭圖景[D].廣東:暨南大學,2006

[15] Charles A. Hill & Marguerite Helmers, Defining Visual Rhetorics[M], Routledge Member of the Taylor and Francis Group,2004

[16] Hesford Wendy S.& Brueggemann Brenda Jo, Rhetorical Visions[M], Prentice Hall, 2006

[17] Finnegan Cara A& Olson Lester C& Hope Diane S, Visual Rhetoric[M], SAGE Publications Inc, 2008

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!