三、電視新聞專題節目的符號互動模式及其作用分析

(一)符號互動模式分析

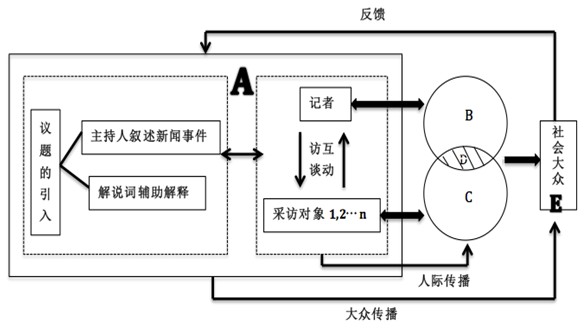

基於上文的分析,我們可以看出電視新聞專題節目《看見》是如何通過選定、引出議題和記者與採訪對象之間持續不斷的符號互動來構建“共享的意義”的。借鑒李苓與馮劍俠在《電視訪談節目中的符號互動——以<魯豫有約:愛人同志>為分析案例》一文中的符號互動模式圖,這一過程可以用以下模式呈現:

圖一 《柴靜:專訪李陽家暴事件》符號互動模式圖

基於李陽的名人身份和家庭暴力這一話題的敏感型,李陽家暴事件在網絡和社會輿論中激起廣泛討論,《看見》節目組選擇這一新聞事件作為議題,在與兩位事件主人公溝通后進行專訪。這個選擇本生就是媒體和公眾互動的結果。

可以看到,上圖A區代表節目組、主持人(記者)和採訪對象基於某種共識來圍繞節目議題開展以語言符號為主的符號互動。

在符號互動的過程中,以記者為代表的大眾傳媒意圖(B區)和不同採訪對象的意圖(C區)產生交集,採訪對象通過自我的呈現、心靈的選擇一步步前進,最終完成自我的社會化構成,即逐漸形成共享的意義(D區)。其中可以看出,B和C兩個區域都是開放的,記者和採訪對象在互動過程中不斷交流新的意義,調整或強化A區的效果。

這期《看見》通過電視、微博、網絡視頻等大眾傳播媒介進行信息擴散,將共享的意義放大到E區,即社會大眾處,從而促成信息的反饋,形成了更大范圍內的符號互動。這些來自社會大眾的反饋與媒體之間的符號互動還會進一步促進甚至調整共享的意義的形成。

僅新浪微博來看,《柴靜:專訪李陽家暴事件》這期節目被轉發數千次,引發的評論更是不計其數,其中,社會公眾的反饋主要集中在(舉例用截圖均來自新浪微博):

這些來自社會大眾的反饋一定程度上與媒體意圖契合,而它們與媒體之間的符號互動還會進一步促進甚至調整共享意義的形成。

(二)符號互動模式的作用分析

從上文分析的《看見》節目中的符號互動模式中可以看出,電視新聞專題節目在就社會熱點問題建構議題並生成共享的意義方面具有很強的社會整合功能,因為它“使媒體符號兼具了人及傳播大眾傳播的雙重功能”(王振業,2001,頁264)。

首先,記者與採訪對象之間的人際傳播呈現迅速的符號互動,益於促成共同意義的生成。

事實上,這種符號互動並不僅局限於語言,還包括記者柴靜在採訪過程中的體態,如眼神、神情、含義不同的笑容、點頭和身體姿態。採訪對象也會據此給出反饋,講述自己的故事,流露真情實感,並在反思中調整自己的態度。這種良性的互動給予人際傳播的獨特優勢有利於達成共享的意義。

其次,正如前文提到,媒體選擇報導題目的過程其實也是媒體、受眾、社會情境之間互動的結果,而節目播出后得到的來自受眾的反饋,也是更大范圍的媒介公眾互動的結果。

在節目中,主持人敘述和解說詞解釋引入議題,穿插記者與採訪對象的深度訪談,進而獲得反饋,使得對意義的深度挖掘與大眾傳播媒介的廣泛度緊密結合,從而取得形成共享的意義的最佳效果。

通過分析《看見》節目中呈現出的雙重符號互動模式,可以看出電視新聞專題節目是如何同時通過大眾傳播和人際傳播兩種路徑的符號互動來實現共享的意義。使得家庭暴力這一隱藏已久的社會問題不僅僅因為李陽的名人效應浮出水面,更使其得到社會大眾的理解和正視,從而實現社會整合。同時也說明,社會個體可以通過持續不斷的溝通來呼吁社會的理解和認可,並使社會將原本少數的、邊緣的自我納入到正式結構體系中,用社會成員共同認可的一系列規章、制度加以規范,並為他們提供相應的社會保障、服務和約束體系,使之也成為「“維持社會控制和保証社會團結的極為強大的凝聚力。”(李苓,2002)。(作者系清華大學新聞與傳播學院學生)

參考文獻:

• 曹書樂譯(2009)。《大眾傳播理論:基礎、爭鳴與未來》。北京:清華大學出版社。

• 陳德民、葉曉輝譯(2005)。《傳播理論》。北京:中國社會科學出版社。

• 《看見》官方網站介紹,取自http://cctv.cntv.cn/lm/kanjian/。

• 李苓(主編)(2002)。《傳播學理論與實務》。成都:四川人民出版社。

• 李苓、馮劍俠(2008)。<電視訪談節目中的符號互動——以《魯豫有約:愛人同志》為分析案例>,《西南民族大學學報》(人文社科版),5。

• 劉海龍譯(2007)。《傳播理論導引:分析與應用》。北京:中國人民大學出版社。

• 史安斌譯(2009)。《人類傳播理論》。北京:清華大學出版社。

• 王振業(2001)。《廣播電視與新聞》。武漢,武漢大學出版社。

• 張洪忠(2009)。<眾傳播學的議程設置理論與框架理論關系探討>,《西南民族大學學報》(哲學版),9。

• 周曉紅(2004)。<學術傳統的延續與斷裂——以社會學中的符號互動論為例>,《社會科學》,12。

• Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

• Goffman, (1974). Frame analysis: An Essay on the Organization of the Mass Media. Massachusetts: MA:Harvard University Press.

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間