候選人在選舉之前的“拉票”行為也對選舉結果產生很大影響。在選舉之前,筆者分別採訪了C村村黨支部書記、大學生村官、普通村民,他們回饋的信息中都出現了一個詞——“拉幫結派”,而“威逼利誘”、“熟人打招呼”乃是候選人用來“拉幫結派”的主要手段,這兩種手段自然之有宗族頭人和經濟能人才有“實力”使用。

由此我們可以得出結論,鄉村中的非體制精英憑借其優越的宗族地位與經濟地位,通過“拉幫結派”、“威逼利誘”等方式使弱勢群體不得不屈於其強勢地位之下,從而成為強勢群體的選舉傀儡,喪失了國家賦予其的選舉權利。

3.弱勢群體的宗族取向

上面我們談到的是宗族勢力對選舉的直接影響,除此之外,宗族勢力對選舉還有間接地影響,主要表現在選民的投票中受到宗族心理的支配,表露出一定的宗族取向。在選舉過程中,候選人往往把宗族因素作為競爭的資源和手段,這樣,即使沒有宗族勢力的直接介入選舉,選民在投票時也往往帶有一定的宗族心理和宗族取向。由於摻雜宗族傾向,一些選民不能按照德才兼備的原則推薦候選人、選舉村干部,而是信奉“胳膊肘不能往外拐”、“肥水不流外人田”等傳統“准則”,他們自覺不自覺地偏向同宗同族的候選人。在C村訪談時,一位村民說到:“當然想讓他當選啊,都是一個姓的,他當選對我們也有好處。”正是在這種心理的作用下,大多數選民都會把票投給自己家族的人,這樣一來家族勢力強的候選人自然當選的機率就大。

在C村的訪談中,隨行的大學生村官說:“早在海選之前,候選人就已經‘打點’好了各位村民。”一位家庭婦女這樣說到:“他都到家裡說的,你不敢不選他的,不選他他就要鬧,會罵人的,你收了人家的東西,一般都會選的。”“會給煙啊,有錢的就買好一點的,沒錢的買不起啊,哪裡選的上。都是熟人、親戚,選舉之前到家裡說一下‘選我啊’一般都會選的。”另一位村民也說到。

在沉默的螺旋、從眾心理、以及中國幾千年文化形成的“與世無爭、忍為貴和為高”的思想影響下,鄉村弱勢群體被排除在主流聲音之外,漸漸由不敢發出聲音到不願發出聲音,話語權也一點一點被淹沒。

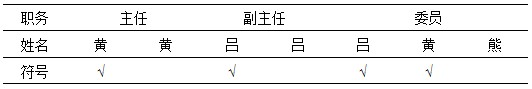

面對強勢群體的排擠和欺壓,鄉村弱勢群體並非毫無怨言,但是他們自身的弱勢地位讓他們處於一種無奈的境地中,隻能任人宰割。下表是本次選舉的選票,選民隻需在候選人名字下面打鉤即可。在跟隨投票箱的過程中筆者發現,許多選民拿到選票后並沒有按照規定要求的到一個隱蔽的空間填寫選票,而是拿到選票后立即在公開的場合填完了選票,甚至有選民一人代多人投票的現象,這一方面是因為選民素質不高,地方官員對選舉細則宣傳不到位,另一方面也反映出非體制精英對選舉的控制。在選舉過程中,一些文化程度不高的村民不知如何填寫選票,旁邊就會有人小聲說:“就劃‘鉤、圈、鉤、圈、鉤鉤、圈就行了’。”這應該歸咎於村干部對村民關於選舉的培訓不到位,但是否是鄉村精英利用村民對選舉的不了解和自身素質差故意封鎖選舉信息,淹沒弱勢群體話語權來達到自己的政治、經濟目的我們不得而知。

表3:六家橋鄉曹坊村第八屆村委會選舉選票(姓氏下打√的為最終當選人員)

在選舉結束后,我們電話訪談了在這次選舉中落選的一名熊姓委員。他本是熊家村的小組長,在本次選舉中與另外兩位,分別是呂姓和黃姓的候選人競選村委會委員一職。在被問到落選的原因時,熊組長滿腹的怨氣與無奈:“有什麼辦法啊,人家都是大老板,送人家60、70(元)的中華煙,我哪有錢啊,沒辦法啊!小組長我也不當了,沒什麼意思,誰想當誰當吧!”熊組長口中的大老板就是與他一同競選委員的黃姓候選人,他與他的另外三兄弟合伙在村裡開了瓦窯廠,他們不僅是村中的大姓,而且擁有雄厚的經濟實力,使得他們在競選中獲勝顯得毫無懸念。在這裡我們看到了弱勢群體在面對強勢群體的欺壓時顯現出的無力和無奈。

通過上述的調查數據我們可以清楚的看到家族勢力、經濟能人在選舉中對選舉的控制,而弱勢群體在這次選舉中幾乎無法發出聲音,因為他們所發出的任何聲音都會被強勢群體淹沒。

(三)基層政府在組織傳播中的信息控制

基層政府處於國家科層制信息傳播鏈的最末端,國家政策在組織傳播鏈中,經由省級、市級、縣級層層傳遞,到達基層政府,雖然各級政府都代表中央行事,但是地域和利益的差異導致各級政府在具體執政時會遵循一種“潛規則”,即一種隱藏在正式規則之下,實際上支配著社會運行的不成文的規矩,表現為各級政府趨利避害之后的本位思想。國家的各項政策在下達時都會受到地方政府這種本位思想的影響。

1.基層政府對信息的“雙向把關”

在上文中我們談到鄉村精英在鄉村信息傳播中充當“把關人”的角色,事實上基層政府或者說任何一層政府在國家信息的上傳下達過程中都充當了這一角色,針對本文涉及的鄉村信息傳播領域,隻探討國家科層制的最末端——基層政府與村干部的把關作用,村干部對信息的把關在上文中我們已經進行了分析,在這部分將著重探討基層政府在信息傳播中對信息的控制。

雖然基層政府與村干部都在政策信息傳播中充當了“把關人”的角色,但卻是有區別的。首先在於受眾上的不同,基層政府的受眾主要是村干部,有時也包括村民(但村民並不是其主要的受眾群)﹔村干部的受眾是鄉政府和村民,村干部處於鄉政府和村民之間,更像是一個信息的雙開門,不管是基層政府的政策信息還是村民的反饋信息都要經過這扇門,而向雙方傳遞什麼樣的信息,則由村干部經過周密的計算之后才會傳達。我們可以參照下圖對基層政府與村干部的傳播模式有一個初步的認識。

基層政府主要傳播模式:基層政府→→村干部→→村民

村干部主要傳播模式:基層政府←←村干部→→村民

基層政府對鄉村弱勢群體話語權的淹沒,不同於相對強勢群體通過欺壓、拉攏來淹沒弱勢群體話語權,而是在信息上傳下達上來麻痺弱勢群體和上層領導從而實現自己在基層中的控制力。從組織傳播來看,這是由政府的科層體制造成的。古今中外,各個政府都是層次分明的,在中國這一現象表現的更加明顯,也正是由於這一體制,導致國家政策在下達時遭遇障礙。這是地方政府與中央政府之間所進行的一場博弈,人都具有本位主義和一種趨利避害的本能,中央政策在下傳時就會經過各級政府,各級政府在下傳時都會考慮與自己利益的關系。

以系統論的觀點來觀察政策信息傳播系統,傳播者要實現最優化的傳播效果就要實施生產信息、分配信息、發布信息、傳遞信息和接受信息的一個系統工程,兼顧政策信息傳播鏈的各個環節。然而,當今國家農村政策信息傳播的過程中,由於信息縱向傳播的鏈結點過多,信息損耗的情況也較為嚴重,信息橫向傳播又難以發揮其應有的功能,使得政策信息缺失的可能性加大。

2.組織傳播鏈終端的“末梢”現象

國家農村政策信息通過中央政府開始不斷往下傳遞時,其行為往往會受到本位思想的影響,符合本級政府利益的就會往下傳達,不符合的就會採取‘變通’政策精神,甚至採取封鎖政策信息的惡劣現象。尤其是當政策信息順利到達傳播鏈的末梢——基層政府之后,卻因種種原因導致傳播活動的暫時‘休克’,出現國家農村政策傳播的‘末梢’現象(邱新有,2005)。

在此基礎上,本文將“末梢”現象概括為,截流、封鎖、變通、搭便車、擦邊球五種表現。具體描述為:在國家的政策信息向下傳達的過程中,有些內容會被政府截流,主要表現在一些政策在自上而下的貫徹過程中,原有的精神與內容層層遞減,傳到不到政策的實施對象,或者是政策僅僅在少數領導干部中間小范圍公開,使得政策內容成為小部分人的特權﹔有些政策再傳達時會有信息封鎖的現象,基層政府會將國家政策信息封鎖在少數政府領導的小范圍之內,使得傳播鏈的下級無法得知國家政策的相關內容﹔有些基層政府會通過變通的手段將政策進行二次編碼,使政策的表述模棱兩可,讓強勢群體鑽空子﹔有些情況是某些政策做與不做,最后都會使基層受益,就出現了政策信息的搭便車現象﹔還有一些行為不違反規定,但是卻在規定的邊緣,就出現打政策擦邊球的現象。

上述“末梢現象”的五種表現形式,也是基層政府進行信息控制的五種手段,基層政府出於本位主義利用這五種方法來創造一種有利於自身發展的環境,在這種情況下下層村干部與村民,隻能被動的活動在由基層政府創造的這種擬態環境中。擬態環境有如下特點:一方面,擬態環境不是現實環境“鏡子式”的摹寫,不是“真”的客觀環境,或多或少與現實環境存在偏離。另一方面,擬態環境並非與現實環境完全割裂,而是以現實環境為原始藍本(李普曼,1922)。此處,基層政府為鄉村弱勢群體所營造的這個擬態環境,並非鄉村社會的真實圖景,而是基層政府為了其自身利益而有意營造出來的擬態環境,這個擬態環境不是真的客觀環境,但又不能脫離現實環境而獨立存在。基層政府正是通過營造這種環境,將弱勢群體置於這種擬態環境之中,從而使得弱勢群體成了一群不明真相的烏合之眾,陷入話語權缺失的境地。

三、結語與討論:一種新的分析視角

通過上文的分析我們可以看出,鄉村弱勢群體處於信息的層層把控之中,自身缺乏民主意識,處於鄉村社會的最底層,又受到非體制精英的欺壓,既缺乏對政策信息的知曉且無法發出自己的聲音,導致弱勢群體在鄉村治理中無法發揮自己應有的作用,以至於國家村民自治的政策實施陷入困境。本文對這一問題的研究以一種新的分析視角進行闡述,與前人的研究有所不同。

在政治學與社會學領域,國內一些學者將話語權缺失的內部原因歸咎於農民缺乏強有力的組織,在與其他利益集團進行抗衡時無法佔據有利地位,導致其失去說話的陣地(鐘雲萍,2011﹔倪新兵,2007)。還有學者把原因歸咎於農民文化素質低下,認為文化素質偏低限制了農民行使話語權的能力(鐘雲萍,2011)。但是民主進程的推進與農民文化程度的高低之間的關聯還有待商榷,即便這兩者之間存在必然聯系,也少有學者就這一問題做深入探討。本文將話語權缺失的內部原因具體為村民民主意識淡薄,並分析了其形成原因是中國幾千年來的文化積澱所形成的臣民心態。從外因來講,學界的觀點主要集中在傳播渠道、政治法律制度上,並且主要集中在政治學和社會學領域,有學者認為農民利益表達的渠道被堵,導致其話語權缺失(譚智奇,2008)。也有學者認為現行的各種經濟制度和政治制度對農民權利保護的缺失是引起農民話語權缺失的重要原因(厲有國,2009)。但是為什麼會造成這種缺失,如何缺失,學界也沒有給出清晰的答案。本文把目光集中在鄉村社會中博弈三方:農民、鄉村精英、基層政府。通過分析這三方各自的社會地位、價值取向、行為方式,探討在組織傳播鏈中農民的利益與本應獲得的信息是如何被層層操控的,從而找出了農民話語被淹沒的原因。

在傳播學領域,有學者將村干部稱作鄉村治理中信息的“守門員”(蔣旭峰,2011)。由於不存在制度化的公共發布,更多的信息都捏在村干部手裡,他們決定著信息的發布與否、發布的程度,村干部的一個重要工作是重組信息(張靜,2006)。從組織傳播的角度來看,政府的“科層”體制是導致國家農村政策信息缺失的一個重要原因,當政策信息到達傳播鏈的末端(基層政府)后因種種原因,導致傳播活動的暫時“休克”,這種現象稱為農村政策傳播的“末梢”現象(邱新有,2005)。在這些研究的基礎上本文創新地將“把關人”理論應用在組織傳播中,分析鄉村精英與基層政府對鄉村信息的把關,並系統闡述了“末梢”現象,闡明了基層政府對信息進行“把關”的五種表現。

福柯的話語權理論讓我們知道了話語意義所構成的無所不在的權力網絡。布爾迪厄在福柯的基礎上發展出的“語言象征性權力觀”,闡明了語言對權力的強化作用,人們有權利通過語言來運用自己的權力。兩位都關注到了語言背后所產生的權力但是並未向我們說明如果無法發出聲音,世界將會是何般景象。我國村民自治制度實施多年后,仍然面臨著政策實施的困境,而弱勢群體話語權的缺失狀態就是造成這一困境的主要原因,因此探析鄉村治理中弱勢群體話語權缺失的原因成為了解決村民自治中政策實施困境的重要一環。而如何使農民的話語權得到回歸,將是學者下一個討論的重點。

參考文獻:

[1]許正林(2005).歐洲傳播思想史.第1版.上海:上海三聯書店,73.[Xu Zhenglin(2005).A History of European Communication Thoughts . Shanghai: Shanghai Joint Publishing Press ,73.]

[2]吳瑛(2011).信息傳播視角下的話語權生產機制研究.四川大學學報,174(3), 49.[Wu Ying(2011),A Study of the Production Mechanism of Discourse Power from the Perspective of Communication. Sichuan University press, Journal of Sichuan University,174(3),49.]

[3]李軍,朱新山(2005).“翻譯者”模式和村治實踐.中共四川省委黨校學報, 3,88.[Li Jun, Zhu Xinshan(2005). “Translator” mode and the village governance practice . Journal of Party College of Sichuan Province Committee CCP, 03,88.]

[4]厲有國(2009).我國農民話語權缺失的制度因素審思.天府新論, 2,98.[Li Youguo(2009), Institutional factors of China's peasants lack of discourse right thinking , Tian Fu New Idea, 2,98.] [1]馮爾康(1994).中國宗族社會.第1版.杭州:浙江人民出版社,27.[ Feng Erkang (1994). Chinese clan society. Hangzhou: Zhejiang people's publishing house,27.]

[5]鐘雲萍(2011).論我國農民權益保障的缺失——以農民的話語權為視角.湖南科技學院學報,32(11),103.[Zhong Yunping(2011). On the lack of protection of the rights and interests of Chinese farmers -- to the farmers the right to speak as an angle of view .Journal of Hunan University of Science and Engineering.32(11),103.]

[6]倪新兵(2007).農民話語權缺失:信息傳播維度解析.青島農業大學學報,19(4),50.[Ni Xinbing(2007). The peasants' Discourse Right Deficiency: The analysis of information dissemination dimension. Journal of Qingdao Agricultural University(Social Science),19(4),50.]

[7]譚志奇,廖順余,冼平芳(2008):我國農民話語權缺失的原因及對策,安徽農業科學,36(11),4692.[Tan Zhiqi,Liao Shunyu , Xian Pingfang(2008): The reason and Countermeasure of the lack of peasants' discourse right in China . Journal of Anhui Agricultural Sciences,36(11) , 4692.]

[8]蔣旭峰(2011):抗爭與合作:鄉村治理中的傳播模式.第1版.杭州:浙江大學出版社.89-91.[Jiang Xufeng(2011): Struggle and cooperation: transmission mode in the rural governance.Hangzhou: Zhejiang University press.89-91.]

[9]賀雪峰(2003).新鄉村中國:轉型期鄉村社會調查筆記. 第1版.廣西:廣西師范大學出版社, 160-161.[He Xuefeng(2003).The new rural of China: Transformation of rural society survey. Guangxi: Guangxi Normal University press, 160-161.]

[10]張靜(2006).現代公共規則與鄉村社會.第1版.上海:上海書店出版社,78.[Zhang Jing(2006). Modern public rules and rural society . Shanghai:Shanghai Bookstore Publishing House ,78.]

[11]馮爾康(1994).中國宗族社會.第1版.杭州:浙江人民出版社,27.[Feng Erkang(1994). Chinese clan society.Hangzhou: Zhejiang people's Publishing House,27.]

[12]蔣傳光,張彧,張文友(2006).中國農村民主與法制進程.第1版.安徽:安徽人民出版社, 1-5、79、89-91、306、309.[Jiang Chuanguang, Zhang Yu, Zhang Wenyou(2006). China's rural democracy and legal process. Anhui: Anhui people's Publishing House. 1-5、79、89-91、306、309.]

[13]邱新有,肖榮春,熊芳芳(2005).國家農村政策傳播過程中信息缺失現象的探析.江西社會科學,10,203.[Qiu Xinyou, Xiao Rongchun , Xiong Fangfang(2005). Analysis of information loss in the national rural policy in the process of communication. Jiangxi Social Sciences , 10,203.]

[14]張晨,柏雪(2010).地方政府政策執行中“擦邊球”行為的制度分析.成都行政學院學報,68(2),7.[Zhang Chen ,Bo Xue(2010). The local government in the implementation of policies "edge ball" behavior of the system analysis . Journal of Chengdu Institute of Public Administration,68(2),7]

[15]周慶山(2004).傳播學概論.北京:北京大學出版社,151-152.[Zhou Qingshan(2004). Introduction to communication studies.Beijing: Peking University Press,151-152.]

[16]左曉斯(2006).話語權回歸與制度再造——“三農”問題的社會學之解.廣東社會科學,4,180.[Zuo Xiaosi(2006). The discourse power regression and system reconstruction -- "three rural issues" in the sociology of solution. Social Sciences in Guangdong . Social Sciences in Guangdong . 4 , 180.]

(作者系:江西師范大學傳播學院)

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!