摘要:村民自治制度實施多年后,仍然面臨著政策實施的困境,探析鄉村治理中弱勢群體話語權缺失的原因是解決村民自治中政策實施困境的重要一環。在鄉村社會治理過程中存在著基層政府、村干部和村民的三方博弈,村民在這場博弈中處於弱勢地位,從博弈三方探討鄉村弱勢群體話語權缺失的現象,在案例分析的基礎上認為弱勢群體話語權缺失的原因有三:村民民主意識淡薄﹔鄉村精英的強勢地位﹔基層政府在組織傳播中的信息控制。

關鍵字:鄉村治理 弱勢群體 話語權

一、已有的研究與本文問題

關於話語權的最早研究要追溯到古希臘時期亞裡士多德的修辭學,那時的人們把修辭作為一種說服的藝術,誰掌握了這門技能就擁有了權力(許正林,2005)。隨后語言學率先展開對話語的研究,1960年代產生於美國的社會語言學以語言研究為重點,從社會視角理解語言行為,探索語言與社會主體和社會各領域的關系。首次將話語權作為獨立概念提出的是福柯,福柯的話語權研究將話語與權力嫁接,從權力視角審視話語背后的意義以及由意義編織的網絡,其對話語權的闡述是以微觀權力論為基礎的福柯的微觀權力論從社會生活的底層出發,將權力看成是網絡化的彌散的去中心的,猶如人體的毛細血管正是在一張張流動的權力網絡上,個人既操縱著權力又被權力所操縱,沒有自由運行的空間,這就是福柯所說的無所不在的權力(吳瑛,2011)。法國社會學家布爾迪厄在福柯的基礎上發展出了“語言象征性權力觀”,他將其闡述為“與市場的統一相伴隨的支配性總是通過一整套特定的制度與機制來施加其影響國家的語言政策,甚至壓力群體的公開干預,僅構成了這套制度與機制的最為表層的方面這些機制預設了政治與經濟之統一的存在,並且反過來促進了對這種統一的強化。”(皮埃爾•布爾迪厄,2005)

近年來話語權成為國內學術研究中一個出現頻率較高的詞匯。從政治術語的角度話語權被闡釋為,在一定的情境中以言語形式進行的權力擴展(李軍、朱新山,2005)。從制度的角度來講農民話語權是指,農民政治權利和民主意識的集中表達,包括農民的信息知情權、發展決策權、管理參與權、分配監督權和平等訴求權等(厲有國,2009)。從新聞學視角話語權是指,公民運用媒體對其關心的國家事務、社會事務及各種社會現象提出建議和發表意見的權利, 是公民的一項不可讓與和不可剝奪的民主權利(高榕,2005)。

關於弱勢群體話語權缺失原因的探究,學者主要從內因和外因的角度來分析,從內因的角度來講:農民組織化程度低,導致其失去說話的陣地,無法使信息集中凝聚,在與其他利益集團博弈中處於弱勢地位﹔由於經濟地位和文化素質導致農民整體素質偏低,限制了其行使話語權的能力(鐘雲萍,2011﹔倪新兵,2007)。從外因的角度來講:渠道方面,信息傳輸渠道不暢,造成農民話語運載困難(倪新兵,2007),包括農民利益表達時遭到基層干部的漠視、拖延,媒體在農村信息傳播的缺位(譚智奇,2008)﹔制度方面,農民在人民代表大會制度中的缺位(鐘雲萍,2011﹔)和現行的各種制度對農民權利保護的缺失(厲有國,2009)。

在筆者參與國家社會科學基金重點項目——《健全農村民主管理制度對策研究》深入C村選舉進行調查時發現,在村委會選舉中,村民的意志並不能完全的表現出來,在村民、基層政府、村干部三方博弈中,村民話語權被淹沒,在強勢群體對信息的層層操控下,村民無法得知完整准確的信息內容,在三方博弈中村民處於弱勢地位,話語權嚴重缺失成為其弱勢地位的主要表現。這就導致國家政策賦予村民權力但在實際操作中村民權力卻被淹沒成為一個矛盾,這是推進村民自治制度向前發展過程中必須解決的問題。基於此,探析鄉村治理中弱勢群體話語權缺失的原因成為解決村民自治中政策落實困境的重要一環,這有助於進一步推進農村基層民主建設,且對於維護農村的改革、發展和穩定,促進農村物質文明、精神文明和政治文明的協調發展,全面建設小康社會,具有十分重要的意義。本文將從傳播學角度,依托實証調查研究的資料,在已有研究的基礎上深入探討弱勢群體話語權缺失的原因。

二、鄉村弱勢群體話語權缺失的原因探析

在鄉村治理中,存在著三類群體:基層政府、鄉村精英和村民。其中基層政府是國家科層體制下的最后一層,處於組織傳播鏈的最末端,代表國家意識。

現代精英理論的先驅者帕累托認為:“每個人的天賦是不同的,一個社會只是把那些最有能力的人(往往未必是最廉潔、最高尚的人)稱作精英。”他把精英分成兩類:一類是直接或間接掌握權力的統治精英,另一類是在各自領域成就卓著的非統治精英。根據帕累托的理論,賀雪峰等鄉村研究學者將村庄精英界定為“那些在村庄中擁有相對資源優勢,其社會影響力超過一般村民平均社會影響力的那類村民”,並以體制精英和非體制精英來概括鄉村精英的類型。

體制精英指掌握著村庄正式權力資源的村干部,其社會影響力來源於正式授權,獲得國家政權體系的認可。而非體制精英指在村庄中有一定經濟、文化、社會影響力的村民,如宗族頭人、經濟能人、鄉村教師、民間文化人、鄉村醫生等,其社會影響力主要源於村庄社會中的文化認同和利益聯系,如源於個人魅力、血緣關系、同學關系、朋友關系、經濟互利關系等,也可能源於非體制精英村庄外部的個人關系網絡,如有官方資料背景、與村外某強勢人物的關系密切等。這裡探討的非體制精英主要是指鄉村中的宗族頭人、經濟能人。

以這個概念為基礎,筆者認為與鄉村弱勢群體話語權相關群體有:弱勢群體自身、鄉村精英、基層政府。這三類群體的行為與弱勢群體話語權的實現息息相關,因此,筆者認為鄉村弱勢群體話語權被淹沒的原因有如下三點:

(一)村民民主意識淡薄

邁克爾·羅金斯在論述民主時這樣說道:“民主需要有思想的公民、對權力的制約、法治以及人權和公民權。‘真正’的民主制應該是這樣一個系統,在那裡所有的公民都渴望定期機會來選舉官員並親自制定法律。”然而,在我國村民自治實施的這些年來並未達到這種理想的境界,在中國農村我們還不具備有這種“思想”與“渴望”的公民。從目前來看農民現有的政治素質還遠不能滿足村民自治的實際發展需要,尤其是存在於農民意識中非民主的政治文化傳統在很大程度上影響村民自治的順利推進。

這種非民主的政治文化傳統的形成有其深刻的社會歷史根源。我國是一個有著兩千多年封建專制統治的國家,落后的自給自足的小農經濟、牢固的血緣宗法制度、政治和思想文化的高度專制以及封閉的社會政治、經濟結構,形成了以君主“治國之道”為核心,以處理君臣、君民關系為內容的較為完備的傳統政治文化體系。這種傳統政治文化是由封建統治階級的文化和農民小生產者文化兩部分共同構成。前者是系統化、理論化的官方文化,它在中國封建社會中佔統治地位,是統治階級的社會意識形態﹔后者則是以社會心理、日常心態的形式存在的民間文化,作為中華民族的小傳統而存在於廣大民主意識之中。這種小農意識作為中國傳統文化的重要組成部分,它與封建統治階級的意識形態相互滲透、相互作用,在廣大民眾心理積澱成了“權威崇拜”、“清官思想”、“與世無爭”、“臣民意識”等復雜的政治意識和政治思想。其結果是造就了專制政治文化基礎,使人們缺乏主題意識,崇拜權威,依附權威,形成人身依附傾向﹔或是人們把個人的利益和命運寄托於少數統治者的身上,扼殺了人們的政治責任感和歷史使命感,導致人們的政治冷漠感,最終遏制人們主體意識的生成。

在C村的調查中,每當筆者問到村民“民主”二字時,村民表現出來的是漠然,他們並不了解這兩個字蘊含的深層含義。這一情況並不只是出現在C村,在中國的廣大弱勢群體中,這一情況相當普遍,而信息在弱勢群體中的缺失,就進一步導致了弱勢群體話語權的喪失。

(二)鄉村精英在村庄中的強勢地位

村庄精英是指那些在村庄中擁有相對資源優勢,其社會影響力超過一般村民平均社會影響力的那類村民,其中包括以村干部為代表的體制精英和以經濟能人與宗族頭人為代表的非體制精英。村庄精英因其特殊的權力與經濟實力在村庄中處於強勢的地位。他們正是憑借這些弱勢群體所不具備的資源,在鄉村社區中起著重要的社會整合功能,對鄉村社會中意見的表達,政策的執行、政策的評估以及各種信息的反饋等都發揮著重要作用。下面我們將從鄉村體制精英、非體制精英、弱勢群體心理三方面探討鄉村弱勢群體話語權缺失的原因。

1.鄉村體制精英:鄉村信息傳播中的“把關人”

美國社會心理學家、傳播學的奠基人之一庫爾特·盧因最早提出了“把關人”這個概念,1947年在《群體生活的渠道》一書中,他將這一問題論述為,群體傳播過程中存在著一些把關人,隻有符合群體規范或把關人價值標准的信息內容才能進入傳播的渠道。一則信息在傳播過程中必須通過傳播者的若干“檢查點”,才能被許可通行。盧因將這些檢查點稱為“門”,而把那些掌管著發放“通行許可証”的人或組織稱為“守門人”。人們習慣於將這一理論應用在新聞記者、編輯、節目制作人員身上,但實際上,把關人無處不在。威爾伯·施拉姆曾經指出:“在信息網絡中到處都設有把關人。”將把關模式引入新聞研究領域的是傳播學者懷特,他在1950年明確提出了新聞篩選過程的“把關”模式。這只是對把關模式的狹義理解,而施拉姆所說的“把關人”是廣義的概念,泛指採集、制作信息過程中對各個環節乃至決策發生影響的人。大多數學者還是習慣於在大眾傳播領域使用這一理論,較少有學者在組織傳播領域探討“把關人”問題。在鄉村信息傳播中,村干部和基層政府實際上都充當了信息的“把關人”角色,這也導致了弱勢群體由於信息知曉權被剝奪而進一步造成了話語權的缺失問題。

張靜在《現代公共規則與鄉村社會》中說到:“在實際的鄉村治理中,村干部的一個重要工作是重組信息,信息在行政系統和社會成員之間的傳遞通過村干部,上級需要知道下面的情況,村民也需要知道上級的政策或貸款機會。由於不存在制度化的公共發布,更多的信息都捏在村干部的手裡,他們決定著信息的發布與否,發布的程度。”在實際的鄉村社會中,村干部往往既不是國家的代理人,也不是村民利益的代言人,或者兩者的結合,而是代表著自己的利益。在信息發布的過程中,村干部有一套自己的計算標准,上對國家,下對村民。上面領導來檢查工作時,哪些是可以匯報的,哪些是不能匯報的,面對村民,上面的哪些政策是可以如實傳達的,哪些是可以經過過濾以后再傳達的,任何一個“經驗豐富”的村干部都有一套應對策略。蔣旭峰認為村干部既受到政府和村民兩種力量的影響,卻不畏其中任何一種力量所完全掌控和吸納,作為一個理性的行動者,他們在國家與農民這兩頭之間擺平衡、踩鋼絲甚至兩頭應付。在鄉村社會中,村民的民主意識淡薄或者法律意識淡薄,除了村民自身文化素質低下以外,大多是由於組織傳播鏈當中各層政府對信息的層層把關,源於基層政府並不希望他們管轄下的村民了解真正的民主。

2.非體制精英:依靠強勢地位左右選舉結果

我國是一個宗族傳統歷史悠久的國家。長期以來,宗族勢力憑借其特有的完整的文化體系,在封建社會的土壤中顯示出頑強的生命力。對此,馮爾康先生在《中國宗族社會》中這樣認為:“宗族是中國歷史上存在時間最長、流布最普遍的社會組織,擁有的民眾之廣泛為其他任何社會組織所不能比擬。”近年來,宗族勢力盡管遇到了來自外界勢力的強烈沖擊,但是依然在中國鄉村基層社會的組織體系中獨佔鰲頭。新中國成立以后,尤其是“文化大革命”十年間,宗族勢力由於遭到了前所未有的來自國家政權強有力的遏制而暫時沉寂。然而,隨著1978年農村改革浪潮的掀起,沉寂了近40年的宗族勢力在鄉村復活並逐漸蔓延。

在今天的鄉村,還比較普遍存在著較為緊密的以血緣性為基礎的親屬關系網,這是人們相互之間最為主要的感情系統和支持系統。人們在處理人際關系時,往往是以與自己關系的遠近作為尺度。這是維系宗族的根本所在。

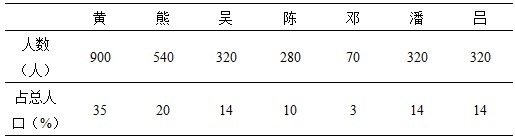

這一現象我們可以通過在C村的調查數據有更清楚的認識。C村有7個自然村,約2780人口,在這7個自然村中分布著黃、潘、呂、吳、陳、熊、鄧七個姓氏。2011年12月23日,“C村第八屆村委會選舉”在C村小學舉行,共有3隻投票箱在選舉委員會的監督下分3路到村民家中收集選票,筆者根據在C村的調查訪談繪制出如下三個表格,我們可以從這些數據中窺見個中規律。

表1為曹坊村各姓氏人數及其佔村人口總數的比例,從表中我們可以看到,黃姓在村中人口最多,是村裡的大姓,緊隨其后的是熊姓,佔總人口的20%,吳姓、潘姓、呂姓並列第三,陳姓略少於上述三姓,鄧姓最少僅佔總人口的3%。

表1:曹坊村各姓氏人口及比例

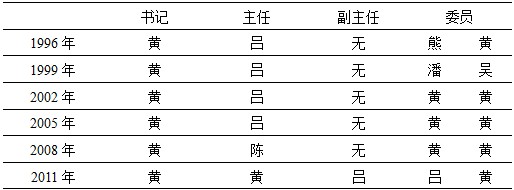

自1996年實行村民自治以來,曹坊村共舉行了6次選舉,從表2中我們可以清楚的看到,在歷屆村委會領導班子中,黃姓當選的次數最多,呂姓其次,陳姓、潘姓、吳姓、熊姓各有一次當選。在此需要說明的是,1996年至2011年的村支書均為一人,1996年至2005年的村主任也均為一人,在委員當選的人選中也有多位連任。可見,家族勢力在村委會選舉中起到了重要作用。

表2:1996年第一次選舉至2011年村委會成員姓氏分布

對比表1、表2我們能夠發現,村委會成員的姓氏分布與姓氏的人口分布幾乎是一致的,也就是說,某一姓氏的人口越多,其當選的幾率也越大。以黃姓為例,其佔全村總人口為35%,是村中人口最多的姓氏,在表2中呈現出來當選村干部的次數也是最多的。由此我們可以做出判斷,在C村的村委會選舉中,宗族勢力在一定程度上影響了最終的選舉結果。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!