摘要:本文主要研究的是《光明日報》從1978-2010年的新聞報道中展現“高考議題”的整體風貌,以及隨著時間推移《光明日報》報道高考這一媒介事件的演變方式,從而體現出《光明日報》作為主流媒體在報道高考事件時體現出的報道觀念。

關鍵詞:傳播學研究﹔ 高考﹔ 媒體﹔ 內容分析﹔

一、議題界定

1978年高考恢復,重建了人們對國家的信心,恢復了民間與官場的制度性聯系,重建了人才選拔的程式化機制,也恢復了中國的常態教育形式【1】改革開放之后,高考歷經三十多年的發展,儼然成為了悠久考試歷史和特殊的傳統文化下出現和形成的一種文化現象。當今高考作為現代中國的第一大考,他牽動著千家萬戶的神經,上至最高領導人、下至底層老百姓,是一種具有極大影響力的文化現象。統一高考比單獨招考給較低社會階層子女實現向上流動提供了更多機會,對廣大普通家庭子女來說,高考作為一個自致性因素,幾乎成為他們獲得高等教育機會、實現階層向上流動的一座最為公平合理的“獨木橋”【2】。就是這樣一個在當今中國具有極大影響力的文化現象,主流媒體又是以怎樣的態度來傳播他的呢?本文想通過對主流媒體《光明日報》,從1978年至2010年對高考新聞的報道,來探討隨著時間的推移,高考事件在《光明日報》中呈現的整體風貌以及演變趨勢,並且通過這種風貌與趨勢的研究,得出《光明日報》通過報道高考這一媒介事件所體現的媒介特點。

二、研究方法和樣本採集

(一)樣本與分析單位

目標媒體的選定:伴隨著媒介技術發展的不斷強大,媒體在國家與社會關系變革中產生的影響力越來越大。媒體以多維的視角審視現實,為社會制度的公正與完善起到功不可沒的作用,成為了國家與社會關系的重要協調者。為了使目標媒體更具代表性,本文選擇了《光明日報》。《光明日報》創刊於1949年6月16日,為中央機關報,是由中宣部直接領導的大型、全國性、綜合性的官方新聞媒體,具有顯著權威性和黨性色彩,體現國家政府的立場、觀點和態度,為黨和政府緊密聯系和激勵知識分子,發揮知識分子為祖國社會主義建設服務起著積極的作用。《光明日報》在全國29個省、市、自治區及深圳特區和世界20多個國家設有記者站,2010年《光明日報》入圍“文化遺產保護媒體宣傳獎”,可以說是60多年來歷史的見証,是研究歷史不可多得的寶貴財富。介於本文的目的旨在研究1978-2010年,這33年間《光明日報》對高考事件的報道,呈現的是歷史的烙印,這與《光明日報》自身的歷史性完全符合。並且高考是中國知識分子實現飛躍的特殊機會,與中國知識分子關系緊密,這與《光明日報》作為一份黨和政府聯系廣大知識分子的重要紐帶和橋梁的特征相一致,所以本文以《光明日報》作為樣本研究乃是最佳選擇。

時間范圍的選定:(春季高考不在本文研究范圍內)本文選取了1978年至2010年中5月至9月的高考新聞作為本文的研究樣本。高考從1977年12月開始,自1977年以后,高考時間均未在12月份出現,為了得出更准確的研究結論,本文從1978年開始研究。2010年則是對高考的現狀分析。2003年以前高考定於每年的7月份,2003年以后則定於每年的6月份,考慮到每年高校都在9月份開學,所以我們將研究的時間段定在5月至9月。為了便於比較分析與研究,本文根據高考政策的重大變革年份,將33年劃分為五個階段:1978-1984,1985-1992,1993-1998,1999-2002和2003-2010。因為1978、1985、1993、1999和2003年,國家對高考政策都實行了重大改革,對高考產生了深遠影響。1978年,開始實行全國統一命題,統一考試事件,考生各科考試成績全部公布,使招生制度進一步完善﹔1985年是高考試卷內容改革的奠基年份,在第二屆高考科研討論會上決定,廣東開始進行標准化考試試驗,上海進行高中畢業會考后高考科目設置的試驗,標志著高考正式進入了改革試驗時期【3】﹔1993年,部分高校出於教育公平的考慮,開始進行招生並軌和學生繳費上學改革試點。所謂招生並軌,即取消國家任務招生計劃和市場調節招生計劃,把它們合並為一種計劃,採用統一的計劃形式招生,按照統一的分數線錄取學生【4】﹔1999年,高校擴招,考生比例大幅度增加,開始探索“3+X”科目改革,英語加試聽力【5】﹔2003年,全國遭遇非典,將高考時間提前為6月7日,從此高考改革進入頻繁期。

分析單位的選定:本文研究的是《光明日報》所報道的高考新聞的文字。對於搜集到的樣本,每篇新聞是一個分析單位,本文一共搜集了832篇高考新聞,其中僅有圖片或圖表,沒有文字的新聞不在研究范圍內。

類目建構:根據本文的研究目的和研究需要,本研究在內容分析部分指定的類目包括:1、議題內容﹔2、關注人群﹔3、篇幅。現分述如下——

1、議題內容

(1)高考公平,包括考試公平和招生公平﹔(2)高考試卷,包括試卷真題和試卷評析﹔(3)高校招生政策﹔(4)弱勢考生,包括殘障考生,復讀考生,落榜生和貧困生﹔(5)港澳台新聞﹔(6)高考改革,包括改革呼聲、技術改革、科目改革、自主招生、擴大招生、命題改革、次數改革和評分標准的改革。(7)冷思考﹔(8)人本服務,包括社會各界對考生的服務,分類為家長、學校、交警、司機、政府和其他﹔(9)心理關注,包括對家長和考生的心理關注﹔(10)高考信息服務﹔(11)其他。

2、報道人群

(1)司機﹔(2)警察﹔(3)家長﹔(4)官員﹔(5)學生﹔(6)老師﹔(7)專家﹔(8)其他。

3、篇幅

(1)300字以下﹔(2)300-800字﹔(3)800-1300字﹔(4)1300-1800字﹔(5)1800字以上。

三、內容分析

(一)《光明日報》對“高考議題”的總體構建

1、高考新聞報道的議題時間

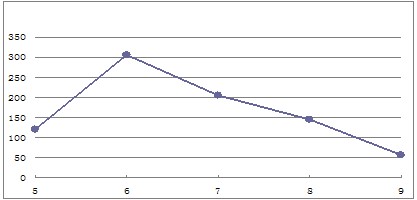

表一:該表是對研究5-9月份的高考新聞

表一顯示6月份是高考新聞報道的高峰期,順勢向兩邊遞減,九月份報道高考新聞的數量位於最低點,總體呈山峰狀分布。

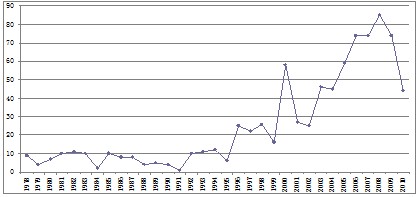

表二:33年中每一年的高考新聞篇數走勢的折線圖

表二表明1992年以前,高考新聞的報道數量較少,相對穩定﹔1992年之后,高考新聞報道數量基本呈現持續上升的趨勢,在2000年達到第一個頂峰﹔2000年以后,高考新聞的報道數量出現較大增幅,2008年報道高考新聞的數量達到33年以來的最高峰。

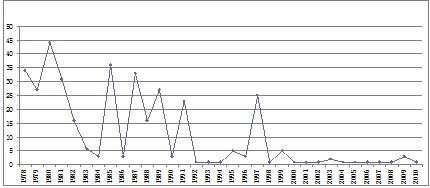

表三:33年中每一年高考報道高峰期與高考第一天的間隔天數的折線圖

表三得出,33年來《光明日報》高考新聞的高峰期距離高考第一天的天數呈現逐漸下降趨勢,即間隔天數不斷縮小。1984-1998是波動頻繁時期,表明高考新聞報道高峰期與高考第一天相距時間較大,時效性弱﹔而1999-2010年間的波動較小,走勢平穩表明時效性較強。

2、高考新聞報道的議題內容

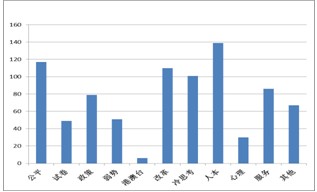

表四:每一個議題內容,33年的總篇數

表四顯示“人本服務”、“高考公平”和“高考改革”這三類是所有議題內容中所佔比例最大的,分別為139篇、117篇、110篇。這三類的新聞題材都較嚴肅,著重於報道官方的指導性新聞,數據較多,屬於“硬新聞”。相反,比較意外的是除了港澳台新聞,《光明日報》對考生、家長心理的軟新聞所關注比例最小,僅佔3.61%。

3、報道人群

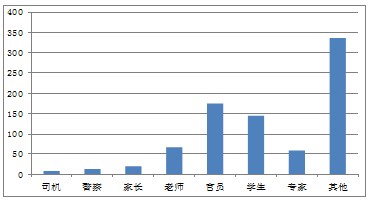

表五:33年間報道的各人群新聞的總篇數

由表五可以看出,《光明日報》對官員和學生的報道量遠高於其他人群,這兩類新聞所佔比例分別為21.03%%和17.43%。其次是老師佔到8.05%,專家7.09%,家長2.52%,警察1.56%,司機則是0.96%。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!