《人民日報》報道主題在會議的不同階段呈現不同特點。會議前期,即11月1日至7日,《人民日報》側重從“五位一體”總布局對十六大以來社會主義建設成就進行回顧﹔會議期間,即11月8日至15日,報道重心為會議議程與對未來的美好展望﹔會議后期,即11月16日至30日,《人民日報》將更多篇幅用於各地學習宣講十八大精神的報道。

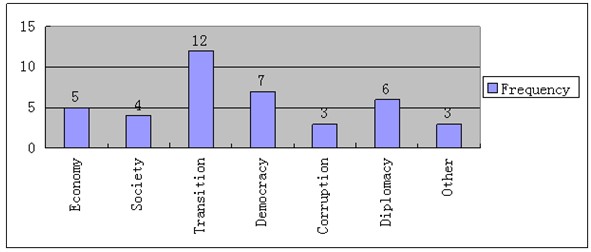

圖2.4 《華盛頓郵報》主題設置

從報道內容上看,《華盛頓郵報》關注最多的是中國領導層的新老交替(見圖2.4),佔報道總量的30.8%,主要通過報道以往政績、為政之道將新任領導人介紹給讀者,並分析中央政治局常委的構成,預測中國未來十年的發展走向。

民主政治改革、經濟發展、國際關系與外交政策也是《華盛頓郵報》關注的重點。對民主政治改革的報道主要包括兩部分:一、政治體制改革。《華盛頓郵報》多用“authoritarian”、“dictatorship”等詞語形容中國的政治環境,並將中國與俄羅斯、埃及、巴基斯坦等國歸為一類。二、公民民主權利。美國政府每年發布國別人權報告對中國的人權、民主問題多加指責,《華盛頓郵報》對中國網絡環境受到嚴厲監管持批評態度,同時批評中國政府在十八大期間社會管制加強。

在全球經濟整體疲軟的態勢下,中國作為第二大經濟體對世界經濟的走向具有重要參考意義。《華盛頓郵報》對中國經濟未來的發展存有兩種截然相反的觀點,一種為中國發展堪憂(“China bears”),認為隨著國內勞動力成本的上升,加之越南、老撾等國制造業的興起,中國憑借廉價勞動力拉動經濟增長的優勢不再﹔另一種對中國經濟持樂觀態度(“China bulls”),認為中國的制造業由沿海向內陸地區轉移,依然是中國經濟發展的強勁動力。

通過比較《人民日報》和《華盛頓郵報》的主題設置,筆者認為在“經濟”、“政治”、“反腐”等議題上中美媒體均予以較多關注。但《華盛頓郵報》對中共十八大的報道並不是全面、多角度的,而是有所選擇、有所側重,對政治議題的報道遠遠高於對文化、社會等其他議題的報道。

3.報道傾向

報道的傾向性是指新聞報道所暗含的記者或媒介機構的態度和立場。從民族自信及傳遞正能量鼓舞人們積極創造的角度出發,《人民日報》對中共十八大的報道幾乎全部呈正面傾向。

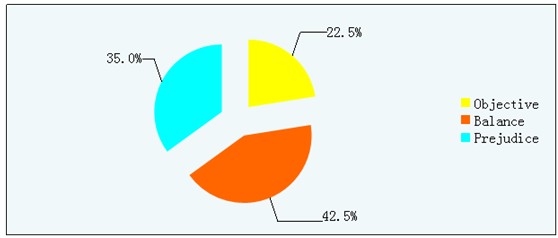

以往在對西方媒體涉華報道的傾向性進行分析時,國內學者習慣將傾向性分為正面、負面和中性三個層級。清華大學新聞與傳播學院國際傳播研究中心專職研究員周慶安認為這一分法過於簡單化,將傾向性分為“客觀”、“平衡”、“偏見”三個維度更為准確。平衡報道指的是既引用正方觀點又出現反方觀點,既呈現官方聲音又發出非官方聲音的報道﹔客觀報道主要是指純粹記錄事實的報道﹔偏見報道是指那些對刻意歪曲中國形象、妖魔化中國的報道。

按照這一觀點,筆者對《華盛頓郵報》關於中共十八大的報道進行重新梳理(見圖2.5)。

圖2.5 《華盛頓郵報》報道傾向

經統計,筆者發現平衡報道所佔比重最大達42.5%,偏見報道次之佔35%,客觀報道佔22.5%。平衡報道多用於評估新時期、新形勢下中國的發展趨向,既引用積極觀點表示期待和信心,又引用反對聲音對今后中國的走向持消極否定態度。偏見報道主要質疑中國的民主自由、會議期間中國政府對社會治安實施嚴厲監管等問題,如“What it’s like to use the Internet in China”一文連續引用5條網友微博,且均為不滿國內網絡環境現狀的言論,並未引用正面或支持的言論,可以看出對微博的選取是有目的、有選擇的,意在增強中國負面形象的程度。

以往美國媒體妖魔化中國的新聞達60%-70%,相對這一比例,《華盛頓郵報》關於十八大的報道偏見有所下降,可以看出美國涉華報道的內部構成發生了變化,以平衡報道居多,但對中國的負面報道仍是美國媒體報道隱約的主題。

(二)中層次結構框架分析

1.消息來源

消息來源是新聞記者獲取信息的重要渠道,美國社會學家赫伯特•甘斯認為,“新聞故事的選擇根本上由兩個過程構成:一個決定新聞的可用性,並將新聞從業者與消息來源聯系起來﹔另一個決定新聞的相適性,並建立起新聞從業者與受眾的關聯。” 通過消息來源的選擇,新聞媒體對新聞生產的源頭進行控制。

《人民日報》的消息來源大部分為十八大代表,這是由十八大代表的結構特點決定的,當選代表中黨員領導干部1578名,佔69.5%,生產和工作第一線黨員692名,佔30.5%。 選擇政府官員作為消息來源,體現信源的可信度和權威性。

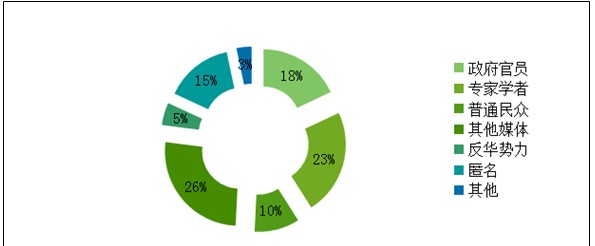

圖2.6 《華盛頓郵報》消息來源

為避免虛假新聞,西方媒體普遍認為隻有當出於保護採訪對象的目的時,才可以使用匿名消息源。而在涉華報道上,《華盛頓郵報》卻大量引用匿名消息源,違背了其自身的新聞報道原則。此外《華盛頓郵報》的信息來源還包括政府官員、專家學者、普通民眾、其他媒體等(見圖2.6),引用其他媒體數量最多佔26%,多轉引美國本土媒體報道,如《紐約時報》、《華爾街日報》、彭博通訊社等。

對相同事件的報道卻可能因消息來源的不同,導致報道角度的差異,最終導致報道傾向的偏差。同樣是對西藏的報道,《人民日報》通過採訪南京援藏干部林濤,記錄援藏計劃的實施以及計劃實施后西藏發生的變化,《華盛頓郵報》則採訪流亡海外的反華勢力,為西藏自焚事件開脫。

(三)低層次結構框架分析

1.關鍵詞

媒體通過選取某些關鍵詞,起到強化報道主題、烘托傳播效果、塑造媒介形象的作用。

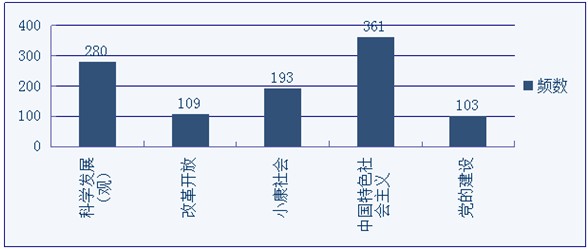

圖2.7 《人民日報》關鍵詞統計

運用詞頻軟件進行統計,發現“科學發展(觀)”、“中國特色社會主義”、“黨的建設”、“改革開放”、“小康社會”等詞出現頻率較多(圖2.7),其中“中國特色社會主義”出現最多達361次,究其原因是因為這些詞緊扣十八大主題,為中國今后走什麼路、舉什麼旗進行定性。

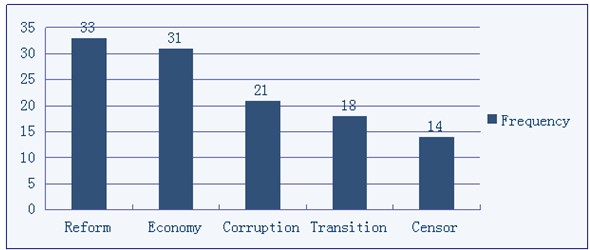

圖2.8 《華盛頓郵報》關鍵詞統計

《華盛頓郵報》的關鍵詞主要為“改革(Reform)”、“經濟(Economy)”、“腐敗(Corruption)”、“換屆(Transition)”、“監管(Censor)”(見圖2.8),與前文所述的報道主題基本吻合。由此可見,《華盛頓郵報》對十八的報道並不全面,仍主要關注中國的經濟政治改革、民主自由現狀等問題。

2.照片和圖表

“讀圖時代”下,圖片在報紙版面上的地位越來越重要。《人民日報》的照片選擇中領導人正襟危坐、有明顯擺拍痕跡的圖片比例下降,取而代之的是更加生活化、真實化的照片。如11月2日的“視覺”版面上,孩子們背著書包,臉上揚起純真的笑容,圖片注釋為“切實保障所有孩子都有學上”。

《華盛頓郵報》關於中共十八大的報道配圖,11張是現場圖片,27張圖片是資料圖片,並出現一圖多用的情況。一張兩名網友背靠背上網的圖片既被用於11月7日報道中國網友通過互聯網關注美國大選的新聞(“China,worried by U.S. Campaign rhetoric,relieved at election’s end”),又被用於14日報道中國網民關於中共十八大討論的新聞(“Chinese netizens are using English to mock China’s political climate”)。此前,外國媒體使用圖片張冠李戴的問題也時有發生,筆者認為這種僅憑對中國固有印象自作主張的行為,違背了西方一貫堅持的客觀、嚴謹的報道准則。《華盛頓郵報》還通過照片角度、景深等攝影技術的處理,隱性表達新聞記者的基本立場和態度。

三、中美媒體關於中共十八大的報道差異

通過對《人民日報》和《華盛頓郵報》進行構架分析,發現兩國媒體在報道體裁、主題設置、消息來源、關鍵詞以及照片圖表使用等方面各有側重,在報道理念和報道傾向上存在較大沖突。對兩國媒體報道框架和話語邏輯的差異進行歸因分析,筆者認為有以下三個原因:

(一)新聞報道傳統

中國近代報紙自出現以來,就把宣傳作為自己的主要使命,賦予其過多的政治功能。《人民日報》作為中共中央機關報,反映黨的路線、方針、政策,是黨和人民的喉舌,起著宣傳和引導輿論的作用。

在美國,大眾傳媒號稱與行政、立法、司法三大政治力量比肩的“第四種權力”,代表民眾對權力機構實行監督。憲法第一修正案提出“國會不得通過建立尊奉某一宗教,或禁止宗教自由的法律﹔不得廢止言論與出版自由﹔或限制人民集會、請願、訴告的自由。” 《華盛頓郵報》“水門事件”、“《紐約時報》訴沙利文案”以及“五角大樓案”都是新聞媒介批評政府,保護言論自由最經典的案例。

(二)國家利益與報道基調

國家利益是一個國家的最高目標,是決定國家外交政策的根本原因,是影響國家間關系最基本的驅動因素,每個國家都極力強調並保証自身利益不受侵犯。國家利益以一種看不見的形式影響著媒體在國際傳播中的報道思路和報道角度,最終決定媒體的報道框架。

《人民日報》積極向上的報道基調主要從民族自信、傳遞正能量的角度激發人們的積極性與創造性。美國媒體涉華報道的負面傾向是保護自身國家利益的需要,擔心強大崛起的中國威脅其世界霸主的地位。

(三)文化傳統與價值取向

人類的思維取決於他的文化背景和觀念形態,而思維又決定了他如何去理解和反映現實世界。由於中美兩國媒體從業人員處於不同的文化體系,思維習慣不同,看待問題的角度不同,解決問題的方式也不盡相同。

有學者認為,價值觀中心主義是美國媒體涉華報道存在偏見的根源。美國媒體從自身價值觀出發,以此來衡量中國的經濟、政治和社會發展,又通過新聞報道巧妙、隱性的推行其價值觀。中國普遍信奉孔子“中庸”的儒家思想,美國則將“自由”、“平等”視作普世價值觀,正如亨廷頓認為“西方人眼中的普世主義,對非西方來說就是帝國主義。” 中美兩國價值取向的沖突導致新聞價值的評判標准不同,最終導致新聞報道產生截然不同的結果。

四、結語

世界上沒有不經過深思而形成的文化,也不存在沒有詮釋的意識。 不同文明和文化之間有一座無形的圍牆,如何拆解這座圍牆實現不同文明和文化之間的良好溝通,筆者認為最好的方式就是實現跨文化間的有效傳播。新聞報道本身就是一種跨文化傳播,通過對《人民日報》和《華盛頓郵報》進行樣本分析,筆者發現美國媒體涉華報道結構發生改變,妖魔化報道比例下降,平衡報道比例增多,但新聞報道的框架仍以國家利益、價值取向和意識形態為主要構架原則,美國媒體依舊用西方話語體系對中國進行評判與解讀。

如何積極有效的實現跨文化傳播,建構文化的多樣性和互動性,筆者認為主要有以下兩點:

(一)新聞不等於宣傳。新聞是指對新近發生事實的報道,宣傳是指傳播某種觀念以影響人們思想和行為的活動,盡管新聞和宣傳都是傳遞信息的行為,但二者卻是獨立的個體,互不可逆。新聞不等於宣傳,在新聞傳播的過程中應尊重新聞自身的發展規律,從受眾易於接受的角度切入,採用讀者喜聞樂見的形式,由單一、單向的新聞思維向雙向、互動的觀念轉變,以達到最佳傳播效果。

現階段,全國新聞戰線展開“走轉改”活動,即“走基層、轉作風、改文風”活動,褪去以往唱高調、好空談的浮夸風,留住接近群眾、貼近生活的本真。《人民日報》開辟“深化走轉改”專欄,記者深入基層,奔赴一線。唯有朴實、真摯的記錄新聞,才能寫出具有感染力的文章。

(二)跨文化傳播需要開闊的胸襟。跨文化傳播首先表現出明顯的沖突性,這種沖突不僅表現在文化解讀的偏離,也表現在文化產品的交易和抵制之中﹔另一方面,跨文化傳播又表現出一定的融合性,不同文化相互借鑒、取長補短。 不同的民族有不同的文明,不同文明間要進行對話,以一顆包容之心求同存異,努力消除彼此偏見和隔閡,隻有這樣才能實現文化成果的共同發展。開放的姿態既包括對西方主流媒體涉華報道有清醒的認識,理性看待跨文化傳播中的分歧,也要勇於直視自身所面臨的問題,努力走出跨文化傳播的現代性困境,以客觀全面的思維在不同文化間進行交流。

中國需要走向世界,世界需要了解中國。這個過程需要借助大眾傳媒這一文化傳承、交流和創新的載體。通過對中美媒體關於中共十八大的報道分析,筆者認為展示真實、全面的中國形象,既不能設置極端肯定的報道框架,大唱贊歌,對存在的問題避而不談﹔也不能囿於全盤否定的報道框架,刻意歪曲中國形象。

盡管中國的綜合國力與國際影響力不斷提升,但放眼國際輿論大環境,我國對外傳播的聲音還十分微弱,如何充分理解跨文化傳播的內涵和外延意義,有效影響國際主流輿論,真實呈現中國國家形象,我們仍需不斷進行探索與實踐。

(作者系:清華大學新聞與傳播學院)

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!