摘 要:“媒介审判”指的是新闻报道内容出现了干预司法公正的现象。近年来,在一些社会热点问题上,“媒介审判”的现象屡见不鲜。复旦大学投毒事件发生后,大量的新闻媒介对此进行了报道,引起了强烈的社会反响,与此同时也出现了一些“新闻审判”的现象,严重违背新闻客观报道的原则。本文将复旦大学投毒事件作为研究对象,选取部分报纸和网络新闻的报道内容进行分析。

关键词:新闻报道 媒介审判 复旦大学投毒事件

正文

一、媒介审判的定义

“媒介审判”一词最早出现在美国,是由“报纸审判”演变而来的。西方的学者认为:“媒介审判”是一种不是依据法律程序对被告或犯罪嫌疑人实施的非法的道义上的裁判。而我国学者魏永征关于“媒介审判”的定义是:新闻媒介超越司法程序,抢先对涉案人员做出定性、定罪、定刑以及胜诉或败诉等结论。

根据我国学者魏永征关于“媒介审判”的定义,笔者认为“媒介审判”是指新闻报道中的内容或方式超越了法律的规定,进而出现干预、影响审判独立和公正的现象。打比方来说,就是人民法院还没有做出审理判决前,媒体就抢先一步,对犯罪嫌疑人的投毒动机、工具等内容进行揣测的做法。通常情况下,“媒介审判”分为两种,一种是极力拥护报道对象的;而另外一种类型的“媒介审判”,其报道对象是引起巨大民愤的“非自愿性公众人物”,会受到人们的“攻击”。

二、不同媒体的报道审判现象

2013年4月15日22时13分,复旦大学官方微博发布通报称:“4月1日,该校一名2010级在读医科研究生出现身体不适。当晚,被送至医院就诊。入院后,病情加重,出现昏迷、肝功能衰竭等症状。医院组织了多次专家会诊,未发现病因。4月11日,上海警方通报,在该学生的寝室饮水机残留水中检测出有毒化合物成分。4月12日,基本认定同寝室某同学存在嫌疑。”消息一出,网络上随即出现了一条名为“复旦大学研究生疑遭室友投毒入院”的报道,受到了网友的广泛关注。

4月16日下午,复旦大学通过官方微博再次通报称黄洋抢救无效,于4月16日15时23分去世。此后,有关“复旦学生投毒案”的报道持续升温,媒体和公众的情绪渐渐达到高潮,在网络上形成了较为明显的舆情热点。

部分媒体从上海警方处证实了复旦大学官方微博的说法:黄洋同寝室的林某有重大作案嫌疑,4月13日已被警方带走,其作案动机和原因尚在调查中。

随后投毒嫌疑人林某的真名、微博、真人照片、教育经历等信息不断地被媒体曝光出来,甚至有媒体开始根据林某此前的微博内容推断其“作案动机”,以致流传出“情杀”、“竞争”、“误杀”和“痛恨医生”等多个版本。不少媒体在报道中,使用“复旦大学研究生遭室友投毒身亡”作为新闻标题,判断性色彩极浓。

2.1纸质媒体

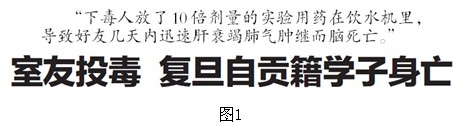

《华西都市报》4月17日第8版的报道中,首条新闻的标题(图1)为“室友投毒,复旦自贡籍学子身亡”。

4月17日,《成都商报》头版右下角位置,有一则十分显著的标题“痛失黄洋”,简单介绍了黄洋于4月16日下午去世的事实,另外还附上详见第6版报道的提示。在第6版的报道中,整版内容围绕黄洋展开。首条新闻的标题为“室友投毒,复旦研究生中毒身亡”。此外该文章中还有一个小标题为“神秘短信爆料,锁定投毒者”。(图2为4月17日《成都商报》第6版的头条新闻截图)

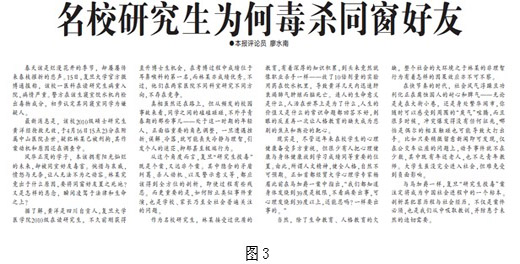

《重庆商报》4月17日第8版(图3)中,有一篇标题为《名校研究生为何毒杀同窗好友》的文章。文章中是这样表述的:“风华正茂的学子,本该拥有阳光灿烂的未来,却被同室好友毒害。惋惜与哀戚,愤怒与无奈,让人无法不为之动容。林某究竟出于什么原因,要将同窗好友置之死地?又是怎样的恶念,瞬间凌驾于法律和生命之上?”“作为名校研究生,林某接受过优质的教育,有着深厚的知识积累,到头来竟然就像职业杀手一样——放了10倍剂量的实验用药在饮水机里,导致黄洋几天内迅速肝衰竭肺气肿继而脑死亡。连人的生命意义是什么,人活在世界上是为了什么,人生的价值又是什么的常识命题都回答不好,刺眼的反差再一次让人格教育的缺失成为悲剧的焦点和舆论的靶心。”

……

我国的《刑事诉讼法》第十二条规定:未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。而《法院组织法》第四条规定:人民法院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

消息传出到报纸出刊,不到24小时的时间里,就有媒体对此事做了大量的报道。从报道的时间性来看,是比较及时的。或许是因为时间紧迫,部分媒体在尚未获得确切的消息前,便对投毒嫌疑人作出投毒认定,贴上“杀人犯”的色彩标签。

复旦大学官方微博发出的通告原文只提到“投毒嫌疑人或为舍友林某”,而后不少媒体在转述时直接变成了“复旦大学校医学院2010级在读研究生黄某被同寝室室友林某投毒致死”。

遗憾的是无论是大的媒体还是小的媒体,为了吸引受众眼球,不断地刊发出类似有悖新闻严谨性的报道。在这些报道中,夹杂着许多的主观情绪语言,它们力图通过分析投毒嫌疑人的作案动机,进而作出结论性的判断,最终的结果就是把公众的愤怒引导至最大化了。此外,部分报纸不但大肆公布受害人黄某的基本信息、成长经历,还将投毒嫌疑人林某及其家人朋友的私人信息也公诸于众,严重伤害了投毒嫌疑人及其亲朋好友的权利。

2.2网络媒介

4月15日,复旦大学投毒案被披露以来,网上出现了大量的受害人、投毒嫌疑人的信息,试图通过分析投毒嫌疑人的生活,努力还原悲剧背景,找到其作案动机。有观点认为,正是由于大量的报道存在“审判”,使得警方直接锁定了目前被警方刑拘的林某的“罪”。

4月23日,博客天下上一篇题为《完美学生的不完美毒杀》的文章在其官方微博账号下被转发1.5万次。4月25日,《南方周末》的《与自己的战争,复旦研究生为何毒杀室友》仅在新浪的“头条新闻”账号下就被转2万次。博客天下的文章《完美学生的不完美毒杀》中还特别提及一个细节,那就是林某经常在实验室里做“处死”小白鼠的实验,其语言足以让受众读出某种暗示,例如“林某是一个心狠手辣的人”。文章作者希望通过林某杀老鼠找寻其心理变态的证据,但这实在站不住脚。事实上,医学界的实验人员对于利用小白鼠做实验有着严谨的医学和伦理道德解释。

笔者发现两篇报道中,对于林某的称谓都已经由“犯罪嫌疑人”变成“罪犯”了。资深传媒人王辰瑶认为,虽然两篇报道契合了人们急切想了解真相的真理,但是(南方周末的报道尤甚)在报道时机和报道主题问题上很值得商榷。

虽然警方初步认定林某为犯罪嫌疑人,但是在人民法院审理判决前,林某仍然不是“罪犯”,不能冠之以“杀人凶手”的称呼。撰写这两则报道的记者或许比受众知道得更多的情况,但是这不应该成为他们抢先进行“媒介审判”的理由。如果报道夹杂主观色彩,那么新闻就很可能成为评论。

网络媒介在司法审判之前便对投毒嫌疑人做过多的解读,极其容易造成受众盲目的二次传播。复旦大学投毒案这样一个热点事件,如果再加上情绪化的媒介审判,那么一片舆论的大火就会被点燃,而事实上确实如此,网络上出现了太多的审判,矛头直指林某。

复旦投毒案中,微博在传递信息上扮演着重要的角色。本案最初的消息来源是复旦大学的官方微博,消息一经发布立即激起千层浪,后续的网络报道亦在此基础上展开。随后,众多的网络媒介寻找各式各样的信息(推测、评论、各类吐槽),拼凑在一起,试图向人们还原一个“人性扭曲”的林某。不容忽视的一点是,许多的网络媒介不断地去发掘投毒嫌疑人的微博内容并对其进行“解读”,用于佐证林某的暴力倾向。一些纸媒的官方微博也参与了进来,而事实上它们只是对网络上的杂乱语言进行萃取与再造,(话语)句句指向林某,俨然“审判”。

事件发生后,当事人林某的亲朋同学都感到十分震惊,表示难以相信。与当事人长期密切接触的人尚且无法发现端倪,但是新闻记者却能够仅凭数日的观察采访,便认定林某是一个人性极其扭曲(黑暗)的青年,这不禁让我们觉察到网络媒介在这方面显现出的缺陷。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!