【內容摘要】本文將“網絡流行語”視為起始於網絡的一種特殊的語言符號,並選取了其中最具代表性的“年度十大網絡流行語”作為研究對象,採用內容分析法、個案研究法等,解析其語言編碼特點,探索其編碼變化軌跡,力圖通過不同時期量化結構的比較分析,從社會學背景著眼,展示其發展過程,摸索出近年來我國網絡“年度十大網絡流行語”的編碼規律,為當今新聞傳播工作者在語言運用方面提供建議。

【關鍵詞】 網絡流行語 編碼 社會心理

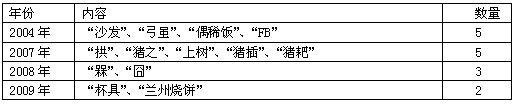

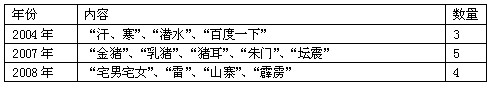

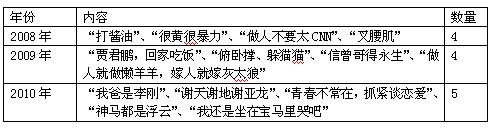

隨著互聯網融入人們生活的方方面面,網絡流行語現象也引起了不少人的關注。2004年貓扑網和天涯網聯合舉辦“十大網絡流行用語”評選,至今,幾乎每年年末會推出“年度十大網絡流行用語”。2004年開始,“做人要厚道”,“沙發”等網絡語言紛紛入選。此后,到2010年,除2005年外,門戶網站和論壇都推出了年度“十大網絡流行語”的評選活動。(具體內容見下表)

一、“年度十大網絡流行語”編碼方式

斯圖亞特•霍爾認為,意義不是傳送者“傳遞”的,而是接受者“生產”的。 “年度十大流行語”的受眾編碼和解碼,恰是對這一理論的証明。

(一)通過造字構詞手段構建網絡流行語

“主要以象形、諧音、比喻、縮寫等方式,表達特定意義的詞匯,也包括人們在網絡溝通中使用的字母、數字等符號進行簡化表達。”

在2004年的“年度十大網絡流行語”中,“偶稀飯”為諧音﹔“沙發”為“so fast”的音譯﹔“FB”,是來自“腐敗”這一詞的拼音的首字母縮寫﹔2005年的“豬插”來自“豬嘴上插蔥,裝象”等﹔2008年,“囧”用來表示郁悶、悲傷、無奈,“?”用來表示比呆還呆,則使用了象形這一編碼方式。

(二)對於俗語、諺語進行成分替換

此種編碼方式多見於2005年,如:“穿別人的鞋,走自己的路,讓他們找去吧”,“走自己的路,讓別人打車去吧”來自意大利詩人但丁《神曲》的“走自己的路,讓別人說去吧”﹔“水至清則無魚,人至賤則無敵”來自《大戴禮記子張問入官篇》“水至清則無魚,人至察則無徒”﹔此外,2010年的“哥(姐)是歐萊雅,你值得擁有”同樣來自於歐萊雅品牌廣告語“歐萊雅,你值得擁有”等。

(三)對日常生活用語進行解構和重構

索緒爾認為,某個符號或者符號系統與其指涉的現實(referential reality)的關系即為意指。而在羅蘭•巴特看來,索緒爾的“能指+所指=符號”只是符號表意系統的第一個層次,而將這個層次的符號又作為第二個表意系統的能指時,就產生了一個新的所指。 對於構造“網絡流行語”的這類編碼方式,從該符號的轉換方式上又可以分為兩類:

1.直接賦予新的所指

原符號是一般生活用語,在網絡交際活動中,被網民直接賦予了新的所指,並成為網民約定俗成的表達。

在2004年的“年度十大網絡流行語”中,“潛水”所指涉的現實就是,在水面以下活動 ,但現在,“潛水”指“在他人不知情的情況下,隱秘地觀看共享信息或留言,而不主動表露自己身份、發布信息和回復他人信息的單獨個體或行為。” 這就是網民在使用該語言的過程中,將其與一個新的現實聯系,產生新的含義,從編碼方式上看,屬於此類的有:

2.將符號賦予第二層所指

原符號通過某一社會熱點事件,被網民獲悉,經過網民不斷復制和傳播,從而構成了新的所指。

2008年的“打醬油”原指零售時期,買醬油的動作,其新的所指產生於“關我鳥事,我是出來打醬油的”這個句子,是廣東電視台就陳冠希事件採訪一路人說的,之后迅速紅遍大江南北,甚至衍生出了“醬油族”,用來表明網絡上不談政治,不談敏感話題,與自己無關,自己什麼都不知道,就用此話回帖而已﹔同樣的還有2009年的“俯臥撐”、“躲貓貓”,折射部分民眾對司法公正的不信任﹔2010年“我爸是李剛”用來表達對事件主角李啟銘的囂張氣焰的不滿、“我還是坐在寶馬裡哭”用來表達對金錢至上的不正確婚戀觀的批判等。

屬於此類編碼方式的有:

二、“年度十大網絡流行語”編碼變化

通過上文編碼方式的分析,可以看出這六年內,“年度十大網絡流行語”的編碼方式有一定明顯變化,每年度都有不同的側重點,具體來說,呈現以下特點:

(一)動機變化

這六年的“年度十大網絡流行語”編碼呈現出從無意識到有意識,從單純的解構重構某些語句到關注並積極參與社會熱點事件討論,通過網絡流行語的傳播,凸顯了爭取話語權的意識。

在2004年,十大流行語多是一些簡單詞匯,被大量運用於網絡論壇、聊天等語境中,這些詞匯的誕生,從根本上說,是網民無意識地概括一些新的網絡現象,或者說,是體現了“經濟學的省力原則”,即如美國哈佛大學教授Zipf在其專著《人類行為與省力原則》中所說,我們在運用語言表達思想時,會感到兩個相反方向的力,即單一化的力和多樣化的力共同作用,既希望簡短明了,又要讓人能夠理解,要是每個概念都能用一個對應的詞來表達,從而讓聽者理解起來最省力。 正是無意識地在這種原則的驅動下,形成了初期“網絡流行語”的編碼。隨后,網民逐漸有意識地對日常生活中已有俗語、諺語等廣為流傳的詞句重新造句和編碼,從2009年開始,“打醬油”、“躲貓貓”、“俯臥撐”、“我爸是李剛”等則是更多地體現了網民有意識地關注社會熱點事件和社會現象,通過網絡流行語的構建和傳播,為草根爭取話語權。

(二)內容變化

這六年的“年度十大網絡流行語”的編碼涉及的層面體現了從單一到復雜、從關注個體到關注社會現象的變化,也呈現出越來越濃厚的后現代思維特征,所具有的內涵和效果更深刻、豐富。

2004年的“潛水”、“汗、寒”、“沙發”、“頂”等詞語是一些網絡聊天常用的簡單詞,2006年的“穿別人的鞋,走自己的路,讓他們找去吧”等內容則多偏重於私人的生活方式、生活態度,中間不乏反諷和后現代的解構,體現出后現代哲學的觀念如“以強調否定性、去中心化、破壞性、反正統性、不確定性、非連續性、拼貼、復制、結構以及多元性為基本特征” 的思維方式﹔2008年的“年度十大流行語”則是和“金豬年”密切相關,大量內容表現為對傳統諺語的解碼和再次編碼,凸顯了民俗文化的特點﹔此后,“年度十大流行語”則更多地集中於社會熱點事件。在這其中,網民自身的媒介素養得到提高,開始主動通過網絡流行語的編碼和解碼,參與新聞類事件的傳播,“熱衷於通過話語表達對社會公共事件的判斷和評價” ,顯示出越來越強的公民意識和民主意識。

(三)效果變化

第一年中的“年度十大網絡流行語”大多一直沿用網絡的基本語言,使用頻率高,但產生的社會影響並不大。隨著時間的變化,因為網絡流行語大多由社會熱點新聞事件和社會現象催生,隨著這些語言的流行,加速了這些事件的傳播和對某一類社會現象的討論,擴大了事件的影響,在一定程度上促進了這些事件的解決。

2010年的“我爸是李剛”,源於一起交通肇事,當事人撞人后稱:“有本事你們告去,我爸爸是李剛”,激起了網友的憤怒,一時間“我爸是李剛”成為網絡最流行的語匯。貓扑網還發起了名為“我爸是李剛”造句大賽,進一步對這條流行語進行解構和重構。北京師范大學傳播學教授張洪忠認為,“造句行動”看似幽默搞笑的背后,其實是人們自發形成的對權力階層的一種聲討。而事件最終也在 2011年1月30 日告一段落,法院一審宣判,事件主角被判6年。

三、“網絡流行語”成因

語言的變化源於社會生活的變遷。迪爾凱姆指出,在社會學研究中我們要把社會事實當作物來看待。當我們試圖解釋一種社會事實時,我們必須分別研究產生該現象的原因和它所具備的功能。

(一)社會經濟背景

網絡流行語是社會生活的鏡像,也是社會生活的縮影,幾乎涵蓋了社會生活的各個領域。改革開放以來,我國呈現出政治民主、經濟繁榮、文化交流空前活躍的整體局面,尤其是經濟上的迅猛發展,使人們的物質生活水平進一步提高。根據馬斯洛的需求層次論,當人們的物質生活條件得到滿足時,會進一步追求精神層面的滿足和自我價值的實現。社會文明的進步和經濟的發展為人們追求新事物、培養新觀念營造了氛圍、奠定了基礎。

(二)社會文化因素

語言是文化的載體,根植於文化中。一方面,文化隨著時代的演進而不斷向前發展。改革開放以后,社會文化和生活內容日趨多元化,再加上國內國際日益頻繁的文化交流,這一切都使網絡語言的廣泛傳播,不同語言之間的高頻率的互譯和使用成為可能。另一方面,作為一種被中華民族所使用的語言,無法離開中華民族浩如煙海的民族文化。在結構網絡流行語時,常常流露的形象、簡潔、省略、口語化的風格,“諧音、比喻、仿擬、飛白、擬人、拆詞、拆字”等修辭手法的高頻率使用,凸顯了漢語文化的博大精深,洋溢著漢字豐富的表現力、旺盛的生命力。

(三)社會心理因素

1.從眾心理

從眾心理(conformist mentality),即指個人受到外界人群行為的影響,而在自己的知覺、判斷、認識上表現出符合於公眾輿論或多數人的行為方式。研究表明,從眾心理是大部分個體所普遍具有的心理現象。

網絡語言,是網民之間互相交流的語言,從一定程度,可以看作是網民身份的辨識標志。當使用網絡流行語進行交流成了一種時尚和趨勢,越來越多的網民會選擇加入網絡流行語的隊伍。

2.逆反心理

“逆反心理是指在客觀環境與主體需要不相符合時,主體所產生的一種心理活動,即強烈的抵觸情緒。在青少年自我意識形成過程中,逆反心理是十分常見的現象。”

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)2010年4月在京發布《2009年中國青少年上網行為調查報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》顯示,截至2009年12月底,中國青少年網民規模已經達到1.95億人。 在我國網民的群體中,青少年網民佔有接近半數的比例。青少年時期是人的一生中逆反心理較為強烈的時期,使用網絡的青少年網民對傳統的語言規范感到束縛和抵觸,年輕人打破既有規范的、激越的創造意識,也促進了網絡流行語層出不窮、大行其道。

當然,網民們大量使用網絡流行語,還有其他的心理因素的影響,諸如求變心理,求異心理等。網民們強烈的展示文採才情欲望,以及追求表達的精彩的願望,希望通過引導網絡流行趨勢,增強主體性和存在感,這些也都是形成網上造句造詞熱的重要原因。

四、“網絡流行語”傳播的正負效應

(一)正效應

1.適應網絡傳播特性

語言是隨著社會的產生而產生,隨著社會的發展而發展的。語言也將隨著社會的死亡而死亡,社會之外,無所謂語言。 隨著人們進入互聯網時代,人們的生活越來越離不開互聯網,語言這一“人類所特有的用來表達意思、交流思想的工具” ,勢必要進行一定的發展和演變以適應互聯網傳播的特性。網絡傳播有著許多區別於口語傳播、文字傳播和印刷傳播的特點,而這些由網民編碼的“網絡語言”,因為更好地適應了網絡傳播“傳播速度快,時效性強,傳播手段豐富”等新特點,所以在網絡這一虛擬社區中大面積地流行開來。

2.彰顯草根文化

依附於互聯網的各種媒介,如“博客”,一直宣揚民主、平等、自由等思想,在這些媒介的“自媒體”屬性的推動下,每個用戶都可以發表自己的思想和言論,每個用戶都登上了一個張揚個性的舞台,打破了“傳統的媒體都是為權利精英掌握,傳播的也是精英的價值體系,草根階層很難獲得闡述自身觀點的機會” 的格局,獲得了前所未有的、宣揚草根文化的絕佳機會,可以說,“網絡流行語”為普羅大眾的思想文化的表達開通了一個新渠道,成為全民幽默總動員的號令。

3.引發社會思考

網絡流行語除了作為傳播思想的載體,更重要的,“網絡流行語不僅加速了某一具體事件的傳播速度,由於其具有引申含義,還常常引發人們對某一類社會現象的關注”。 通過引發對某些社會現象和熱點事件的“圍觀”,在一定程度上推動了事件的解決和發展。

(二)負效應

1.形成網絡語言暴力

網絡語言暴力問題同樣與網絡傳播的特性相關。網絡的開放性給人類的信息傳播帶來了很大的自由和方便,但在網絡媒體中,傳播者眾多而“把關人”很少,絕對的自由必然會造成混亂。 在備受關注的“網絡暴力”中,網絡“年度十大網絡流行語”更以其廣泛的傳播面,較高的傳播效率而有更大的威脅。如曾一度引發廣泛討論的2008年“年度十大流行語”之“很黃很暴力”,源於CCTV的新聞聯播在2007年12月27日播出一段抨擊不良網絡視聽節目的報道。接受採訪的一名女學生,對著CCTV的話筒說道:“上次我查資料,忽然蹦出一個網頁,很黃很暴力,我馬上把它給關了”。隨后,“很黃很暴力”成了一句流行語,代替了“很好很強大”,以極其迅猛的速度在互聯網傳播開來,成為2008年最火爆的一句短語。隨著這句話的流行,網友們開始人肉搜索接受採訪的“張殊凡”,在網上公布了其履歷等私人資料,並出現了許多帖子來惡搞“很黃很暴力”,還有人制作了色情漫畫圖來影射張殊凡。給這位年僅13歲的當事人帶來了嚴重的心理創傷。

2.語言規范化堪憂

隨著網絡語言日漸流行,網絡“年度十大網絡流行語”等語言不僅僅在互聯網的虛擬世界中使用,更在日常生活中普及開來,尤其是在青少年群體中,這引得不少語言學專家憂心起漢語語言規范化問題。以彭嘉強(中國文學語言研究會副會長、上海演講學會副會長、上海財經大學人文學院教授)為代表的專家們就曾發出“網絡語言是一種病態” 的感慨。

一方面,網絡語言由於其沒有使用限制,有著多種表現手法,能夠彰顯使用主體的個性,帶來了語言的創新和多樣性,但是,也正由於其表達的多樣性甚至隨意性,使得“網絡語言的規范性和公信度大打折扣” ,更嚴重的是,“網絡流行語”被青少年在作文、考試等正式場合廣泛運用,造成了部分語文教師發出“嚴重脫離現代漢語規范化,破壞了現代漢語的純潔性。” 的感嘆。

以上通過對“年度十大網絡流行語”多維度的分析,筆者初步梳理了其編碼的三種方式,探索其六年的變化軌跡,總結出其大致的發展規律。語言的變化,始終離不開社會文化生活的土壤。網絡流行語能夠給大眾生活打上不可磨滅的烙印,得益於網絡這一媒介在我們生活中佔據著日益重要的地位,為大眾的信息傳遞、思想交流、情感表達提供了硬件的便利。與時俱進的網民追求表達形式的精彩與獨特,有展示文採才情和語言智慧的欲望。再者,影視、廣告、微博……凡有語言應用處,不時產生鮮活的語言材料,為人們的表達提供了足以引發模仿沖動的藍本。猶如熾熱的岩漿終於找到了一個口子,大眾的訴求借助網絡噴薄而出。

誠然,網民們積極參與創造流行詞匯,以網絡流行語作為一種手段,參與社會事務,推動社會問題的解決,表現了可貴的現代公民意識。但這些網絡流行語是一把雙刃劍,它影響著社會文化生活,也帶來了我們對“網絡暴力”和“語言規范化問題”的隱憂。走在時代前沿的大眾媒體,面對方興未艾的流行語,尤其是主流媒體,應保持冷靜和理性,維護祖國語言的規范和純潔性,盡量做到“一慢二看三通過”。多一分自律、自覺,少一分隨意和放縱。可以預言,豐富的社會生活不斷產生新的表達需求,相應也不斷有新的語言形式以供利用。新體新句將不斷涌現,我們的生活將更加多姿多彩。

(方毅華 中國傳媒大學電視與新聞學院教授 羅鵬 中央電視台海外傳播中心記者)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間