3、“弱關系”與公共媒介的構建

有關“弱關系”的“弱連接威力理論”是美國斯坦福大學的馬克格蘭諾維特教授所做的開創性研究。格蘭諾維特在1974年的研究成果《獲得一份工作》中發現:通過個人關系謀得工作的人佔了他研究對象的56%,而且他們利用的個人關系大多數屬於“弱關系”超過83%的人 是通過偶爾認識、難得見到的人找到工作的。在傳統社會,每個人接觸最頻繁的是自己的親人、同學、朋友、同事,這是一種十分穩定但傳播范圍有限的社會認知,是一種“強關系”現象﹔同時還存在另外一類更為廣泛的社會關系、認識比較膚淺的社會關系,即所謂的“弱關系”。

對於微博平台來說,“弱關系”是其核心連接用戶的方式,用戶獲取別人的關注或者關注別人,需要產生優質內容,對於被關注者來說,是需要獲取優質內容。身處其中的“微議錄”欄目,一方面通過提供高質量的議題,與“粉絲”之間形成“弱關系”﹔另一方面,粉絲之間的互動與觀點表達也形成了“弱關系”的聯系方式。 正是因為參與“微議錄”討論的公眾之間不屬於接觸頻繁且交往深刻的“強關系”,也就不存在太多的利益糾葛,所以“微議錄”也得以呈現出“公共性”,成為一個在非強制情況下處理普遍利益問題的“公共媒介”。

三、“微議錄”所形成的公共輿論是辯論的共識

就公共領域的本質而言,它是一個理性交往網絡,批判性是其本質特性。哈貝馬斯認為,公共領域作為社會公眾自由表達以及溝通意見、達成共識的公共輿論領域,它秉承的是自啟蒙運動確立的理性批判精神和通過言語、對話、協商解決問題的寬容、妥協性格。 這種公共輿論的形成,不以統一的命令和“多數人的暴虐”為動因,而是通過人們自主的理性“討論”而形成的結果。

“微議錄”在形成公共輿論方面,就很好地體現出“辯論的共識”這一特征。一方面,“微議錄”在長微博中為每個議題都尋找多種不同觀點,這就為“辯論”提供了可能,避免了意見操縱之嫌﹔另一方面,網友根據“微議錄”的內容所做的討論也體現出辯論的色彩與共識達成的結果。接下來,我們將從“微議錄”在長微博中為每個議題所選觀點是否多樣,以及網友對“微議錄”所設議題的討論情況進行具體分析。

1、 所選觀點是否多樣

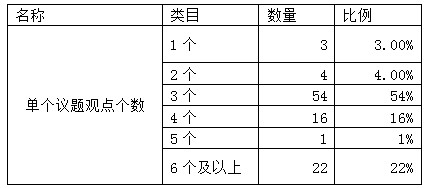

我們對“微議錄”中隨機抽樣的100個議題進行統計,發現單個議題觀點個數 的分布情況較為集中,單個議題觀點個數為“3個”的佔樣本的54%,而“6個及以上”的觀點主要集中於那些當天隻有一個議題的“微議錄”。觀點少於3個的議題隻佔7%。

而且通過對這些觀點進行分析,發現觀點之間的具有較大的不同,正如@人民日報 “微議錄”的運營編輯在接受訪談時所說,網友評論的選擇主要有以下原則:“1、微議錄倡導理性討論,通常摘取觀點犀利的網友評論﹔2、網友觀點選擇注重平衡,有正反合三方面最好﹔3、有漂亮句子,立論精確的觀點可摘到微博原文中﹔4、謾罵、無理取鬧等網友評論不在摘錄范圍。”

這就說明,“微議錄”的長微博中的觀點不但具有多樣性、能夠充分體現出“觀點的自由市場”的特點,盡可能多的讓意見出現“交鋒”和“辯論”,還具有一定的理性,即那些“謾罵與無理取鬧”的情緒宣泄不在選擇的范圍內。

2、 網友的討論情況與共識的形成

因為“微議錄”的微博內容和跟帖評論總量較多,考慮到可操作性,我們選取了一條當日隻有一個議題的“微議錄”作為統計樣本,對該條微博之下的網友的討論情況與共識形成進行分析。

2013年1月12日,@人民日報 “微議錄”以空氣污染為議題,對9個網友的觀點進行摘錄,並發長微博,該條長微博共被轉發721次,收到評論312條。通過對其評論的前50條進行統計,並設置“跟帖情況”、“互動傳播情況”和“共識的達成或崩潰”三個維度,得出以下數據:

編碼說明 :1、跟帖情況:將跟帖按照內容類型分為信息類、評論類和情緒類三種﹔信息類按照內容的可証實性分為“事實”和“傳言”兩種﹔評論類按照分析的層次分為“深層”與“淺層”﹔情緒類按照宣泄的程度可以分為“過當”和“適當”兩種。2、互動傳播情況中,單向傳播指的是“自由發表觀點,或回應@人民日報 所選觀點,並且沒有其他網友對該網友做出進一步的回復”﹔雙向傳播指的是“與@人民日報 互動,即@人民日報 對其評論有所回復”﹔互動傳播指的是“跟帖的網友之間形成討論”。3、共識的達成或崩潰,主要從三個方面表現,網友贊同“微議錄”中所選的某個或某類觀點——響應性,網友公然反對“微議錄”中所選的某個或某類觀點——沖突型,網友自說自話、所說內容與該條“微議錄”內容毫無關系——不相關型。

跟帖情況。從跟帖情況來看,評論類與情緒類觀點所佔比例最大,其中,“淺層的評論”性觀點佔到了30%,“過當的情緒”與“適當的情緒”性言論各佔20%。這說明,雖然理性的評論在討論中佔據了一定的比例,但存在深度不夠的問題,情緒類的觀點參雜其中。

互動傳播情況。從網友評論的互動傳播情況來看,雖然隻有30%的互動傳播比例,但通過分析,發現這些互動傳播大多都是基於跟帖種類中的“評論類”觀點進行的,換言之,具有一定辯論色彩和理性討論的評論觀點很多時候都能吸引其他網友,並引發討論,這與公共領域所倡導的辯論相契合。

共識的達成與崩潰。從網友跟帖中的內容來看,完全不相關的信息與評論隻佔10%﹔“響應型”的內容高達60%,即“微議錄”中所選擇的觀點得到了網友的響應,進而形成了共識,這種共識的達成並不單純被表述為“同意”之類的簡單陳述,而是添加了網友的評論在其中,符合公共領域中共識達成的基本精神。除此之外,另有30%“沖突型”的觀點存在,也就是有30%的網友不認同“微議錄”中所選擇的任何一種觀點,這也從反面表明,“微議錄”本身的開放性以及寬容性,允許有異質性的觀點存在,保証了參與者的發言機會。當然,如果“沖突型”的觀點在50%以上,即共識無法達成、出現崩潰,那麼此公共領域也就不能被建構成功。

四、微議錄對建構現代公共領域障礙的破除

根據對以往對微博建構公共領域研究的分析,我們發現,研究者往往認為微博本身的特點致使公共領域無法在社交媒體中被建構。其中,微博常常呈現出的非理性化、碎片化、私人化、娛樂化以及網絡意見領袖左右輿論,都成為建構現代公共領域時難以跨越的障礙。

但是,通過對@人民日報 “微議錄”的研究,我們發現“微議錄”的設置方式以及互動模式等方面的特點,將以往這些建構現代公共領域的障礙開始一點點破除。

微博的非理性化其實從根本上來說,是由於微博的准入門檻較低,擁有電腦或者是擁有一台可以上網的手機就能參與到微博的互動中,而不需要太高的學歷與知識水平,這種公開性所造成的微博參與者的理性程度與公共領域所要求的理性程度出現矛盾,所以研究者對於微博建構現代公共領域顯得疑慮重重。“微議錄”雖然不能為參與其話題討論的公眾強行設置“准入線”,但是,因為微議錄在每個議題下都會選擇至少包含正反中三方的觀點,不進行立場預設,將主要觀點呈現在公眾面前,公眾在自己發言之前,對與自己觀點相同或者不同的看法有了全面認識,這就使自己接下來的發言更具有思辨的理性色彩。而且,“微議錄”這樣的觀點匯集,其實也是對微博本身“碎片化”的一種消解。

微博本身屬於社交媒體,其社交性的本質,決定了微博內容總體上呈現出私人化和娛樂化的特點,整個大的微博場域雖然模糊了公共領域與私人領域,但是,“微議錄”隻選擇那些與公共利益相關的話題來啟發公眾進行討論,這其實就是講公共領域從大的微博場域中剝離了出來。

在微博的場域中,經常會出現少數網絡意見領袖的觀點左右輿論的現象,這也為公共領域所必須的理性辯論設置了障礙。但是,“微議錄”在選擇觀點時,完全是按照觀點的角度與質量高低來評定,與其身份的權威與否無關,“微議錄”中不會顯示每個網友的身份或者是認証身份,而且,隻有極少數的“認証用戶”的觀點偶爾會被摘錄,網絡意見領袖走下“神壇”,“微議錄”成為面對所有人的公共領域。

五、小結與討論

@人民日報 的“微議錄”欄目,擁有理性的公眾,這種理性主要體現在其討論話題的公共性,“經濟”與“社會民生”成為討論的核心,而個人隱私與明星八卦﹔“微議錄”不受外界干擾,商業利益、敏感問題以及網絡意見領袖都無法控制“微議錄”的議題設置和網友觀點摘錄,而且“微議錄”還為公眾參與討論提供了“聯系的紐帶”,或者說是提供了一張公眾之間相互溝通的“桌子”,再加上參與“微議錄”討論的網友之間呈現出“弱關系”的姿態,也使得“微議錄”具備了公共媒介的特性﹔每個議題之下選擇多樣的觀點,為公眾討論提供了多樣的選擇,網友的討論雖然層級不深,但理性評論仍不在少數,為共識的達成提供了基礎。

基於以上論述,我們認為@人民日報 “微議錄”雖然並不能建構一個非常成熟的現代公共領域,但已經具備了建構現代公共領域的諸多要素,並對過往研究所認為的微博建構現代公共領域的障礙一點點破除。

除此之外,“微議錄”還帶給我們建構現代公共領域的新啟示:隨著社交媒體的發展,以話題為中心的公共領域可能會被進一步建構起來,這樣的公共領域對於參與其中的公眾來說具有“鬆散的邊界”,即一個人可以根據話題的特性同時參與多個看似毫不相關的討論,而不受任何身份與地位等物質條件的約束。這樣的現代公共領域,就區別於以往的、在固定人群中生成的公共領域,這些固定人群因其身份與地位而確定下來﹔或許,隨著社會的與媒介的發展,將出現多層次、多類型的公共領域的分化,屆時,我們所分析討論的“微議錄”也只是一種公共領域的類型而已。

(作者系:暨南大學新聞與傳播學院)

參考文獻:

1、[德]哈貝馬斯(著),曹衛東等(譯):《公共領域的結構轉型》,學林出版社,1999年1月第1版。

2、楊仁忠:《公共領域論》,人民出版社,2009年3月第1版。

3、[英]奧利弗·博伊德-馬雷特、克裡斯·紐博爾德(編),汪凱、劉曉紅(譯):《媒介研究的進路》,新華出版社,2004年01月第1版。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!