【摘 要】美國波士頓爆炸案發生后,《紐約時報》和《人民日報》對此進行大量報道,媒體的參與使風險有了媒介化語境。本文對兩大媒體報道的主題、基調、內容、態度、等方面進行內容對比分析,觀察並分析兩報在風險報道上的框架差異以及形成的不同媒體報道的不同風險傳播機制。

【關鍵詞】《人民日報》 《紐約時報》 波士頓爆炸案

2012年4月15日,美國波士頓發生連環爆炸案。作為美國在“9·11”事件后發生的最大的炸彈傷亡事件,《人民日報》華盛頓16日電便對此事性質做以表述,並稱美國總統奧巴馬在事發后發表聲明,指責波士頓爆炸襲擊是“殘暴和怯懦的恐怖主義行為”。而《紐約時報》在事件最初發生時,稱總統沒有稱這些襲擊是恐怖主義行為,還提醒人們不要根據不完整的信息“妄下結論”。但一名要求不具名的白宮官員后來表示,“任何涉及多個爆炸裝置的事件,就像這起事件表現出來的情形,顯然都是恐怖行為,都會被當做恐怖行為來處理。”這是《紐約時報》4月16日《波士頓爆炸案啟動調查》的報道。從中顯而可見兩者存在報道沖突,存在兩種不同的報道框架。

本文以《人民日報》與《紐約時報》兩家以嚴肅報道著稱的權威報紙為例,通過對波士頓爆炸案的報道內容分析,描述中美報紙報道的框架差異及成因,探究對當代中國媒介報道的啟示。

一、波士頓爆炸案事件梳理

2012年4月15日下午,美國波士頓馬拉鬆比賽終點附近發生至少兩起爆炸﹔2013年4月16日上午,美國FBI發言人宣布,他們在波士頓爆炸裝置中發現了嫌疑人的指紋﹔2013年4月18日,美國波士頓,美國聯邦調查局(FBI)舉行新聞發布會,公布了爆炸案兩名嫌疑人照片,尋求公眾幫助搜捕。2013年4月19日,法新社援引波士頓環球報消息,美國警方已經抓獲15日波士頓馬拉鬆賽爆炸案嫌疑犯,嫌疑犯現已身亡。當地時間19時,在逃的爆炸案嫌犯焦哈爾•薩納耶夫已被拘捕。

二、波士頓爆炸案報道對比

(一)報道媒體選擇

《人民日報》是中國共產黨中央委員會機關報。為中國第一大報,被聯合國教科文組織評為世界上最具權威性、最有影響力的十大報紙之一。堅持正確辦報方向,積極宣傳黨的理論和路線方針政策,積極宣傳中央的重大決策部署,及時傳播國內外各領域的信息,為我們黨團結帶領人民奪取革命、建設、改革的重大勝利作出了重要貢獻。[ 《人民日報》報社簡介,官網http://www.people.com.cn/BIG5/50142/104580/index.html。] 因此,最能代表中國官方和媒體對波士頓爆炸案的整體態度。

《紐約時報》是一份在美國紐約出版的日報,在全世界發行,有相當的影響力,美國高級報紙/嚴肅刊物的代表,長期以來擁有良好的公信力和權威性。[ 《紐約時報》報紙簡介,維基百科。] 擁有162年歷史的《紐約時報》,堅持新聞報道原則:“力求真實,無畏無懼,不偏不倚,並不分黨派、地域或任何特殊利益”,而寧可犧牲新聞的時效,也要保証新聞的真實的傳統,歷來為新聞業同行稱道。

本研究對比選取的報道時間是從2013年4月15日事故發生至5月3日《紐約時報》《波士頓案的策劃經過》一文之間。

(二)報道主題

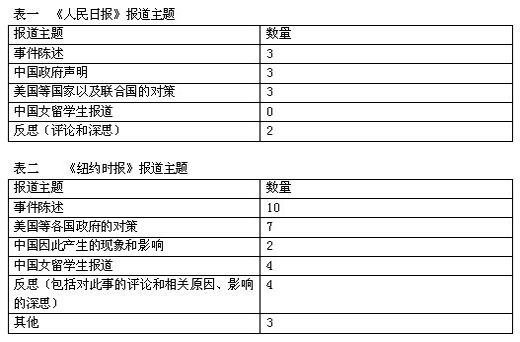

本文以《人民日報》《紐約時報》兩份報紙對波士頓爆炸案的新聞報道為研究對象,其中《人民日報》11篇以波士頓爆炸案為主題,《紐約時報》30篇。兩報報道主題各有側重,顯示出不同媒介形式下的框架差異。

從上表中可以看出,《人民日報》的報道主題主要有事件陳述、中國政府聲明、美國等國家以及聯合國對策、反思。《紐約時報》的報道主題有:事件陳述、美國等各國政府對策、中國女留學生的報道、反思等。

雖然波士頓爆炸案對美國人民更有地緣和心理上的接近性,但鑒於“美國波士頓連環恐怖爆炸案,是“9•11”后美本土遭受的又一次重大恐怖襲擊”(《人民日報》2013年4月17日)“塔梅爾蘭•薩納耶夫已經是第五個在接受FBI調查期間涉嫌進行恐怖活動的人”(《紐約時報》4月22日),恐怖活動是全人類應共同攜手應對的問題,兩國政府的對策以及事件反思就顯得很有必要。

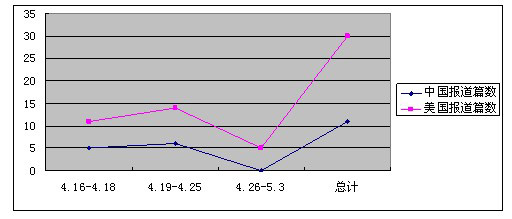

但分析上表看,媒體的報道經歷了“預熱期”“高潮期”“衰落期”三個階段,由此筆者繪制了如下圖表三,分析中美的媒介認知呈現。

由表三,能明顯看出中美波士頓爆炸案報道的歷程。在“預熱期”“高潮期”“衰落期”演化的過程中,《紐約時報》除了一貫的關注各個國家對爆炸事件的態度和對策外,中國女留學生的報道佔較大比例。結合中國在事件發生后官方的聲明和對策,不難看出波士頓爆炸案已不再是一個簡單的新聞事件,是與政治、外交緊密聯系的恐怖活動。正因如此,隨著事態演化,美國政府的聲明與行動是否一致,越發引人注目。《波士頓,一個城市的災難與力量》《波士頓讓中國又多了一個失獨家庭》的反思,顯示對此類爆炸案件的杜絕意識,在美國報道主題中佔13%。

《人民日報》中反思文章有兩篇,佔18%。《“被遺忘”的恐怖襲擊》和評論《反恐需內外兼顧》[ 《反恐需內外兼顧》不是兩篇反思文章中的一篇,與《這一幕讓我們想起噩夢般的“9·11”》算一篇。除《“被遺忘”的恐怖襲擊》外,還有一篇是《與災情賽跑中的新媒力量 》。]中寫道“波士頓爆炸案表明,美國的反恐任務遠未結束,簡單地將反恐重心由境外轉向境內防范,並不能有效解決美國面臨的恐怖威脅問題。”“將促使美國各界反思奧巴馬政府加速反恐戰線收縮的戰略”“ 促使美國反思反恐收縮思路是否合適,採用什麼方式來增進美國安全,以及如何推進國際反恐合作”,相較於《紐》的反思,更深入,擊中要害。由於意識形態和媒體價值觀的影響,《紐》的反思集中於城市在爆炸案中的影響和對中國的影響,卻隻字不提美國的反恐與加強世界合作。

從報道主題上看,《人民日報》代表的中國媒體更具有全球化框架,《紐約時報》顯示出風險呈現與政治回應相結合的框架。

(三)報道性質

正面報道是對先進人物、事跡的經驗成就報道,是贊揚、褒獎﹔負面報道是對社會進步具有阻礙或破壞作用的新聞事件的報道,是批評、指責﹔中性報道則介於二者中間或無明顯褒貶偏向,僅陳述事實本身,是平衡報道。

《人民日報》的正面報道有3篇,與總篇數之比為0.27﹔負面報道有1篇,與總篇數之比為0.09﹔中性報道有7篇,與總篇數之比為0.64。《紐約時報》的正面報道有2篇,與總篇數之比為0.07﹔負面報道有8篇,與總篇數之比為0.27﹔中性報道有20篇,與總篇數之比為0.66。

《人民日報》的正面報道比例為27%,負面報道比例為9%。《紐約時報》的正面報道比例為7%,負面報道比例為27%。《人》正面報道多,《紐》負面報道多,這反映了中國“黨管媒體”重宣傳的傳統,正面報道宣傳多。也體現出美國自“扒糞運動”以來揭露丑惡,發揮媒介監測環境、監督政府的功能,傾向於以負面新聞吸引讀者的注意力,關注美國在爆炸案中所做的事情。

(四)關於中國女留學生呂令子的報道

由表一、二可知,《人民日報》除政府對遇難留學生的撫慰外沒有專門的報道,《紐約時報》有四篇中國女留學生的報道,與總篇數之比為0.13。這與波士頓爆炸案后中美媒體反思的結果有出入,因為在呂令子家人請求不要公布女兒的詳細信息后,美國媒體未公布而中國媒體進行大肆報道。出現這樣報道悖論的原因是什麼?《人民日報》與《紐約時報》究竟是怎樣對呂令子進行報道的?

《人民日報》2013年4月18日在頭版中講到“波士頓馬拉鬆爆炸案造成我國一名留學生不幸遇難”的事實,4月19日報道是這樣的:“記者在波士頓大學看到,已經有人為遭遇不幸的校友擺放了鮮花,大量記者在等候採訪前來悼念的中國學生。來自該校法學院的關姓學生告訴本報記者,聽到校友遇難的消息十分難過,但出於對遇害同學的尊重,她不便透露更多信息。”4月21日才首次出現遇難者姓名,“在波士頓恐怖襲擊中不幸遇難的中國留學生呂令子家人抵達波士頓羅根國際機場”。

《紐約時報》4月19日報道了《呂令子家人的公開信》一文,文中家人的話是這樣的“我們也理解媒體的工作,懇請你們在這一困難時刻尊重我們保護隱私的意願”,在這之前4月18日《中國遇難留學生名字公布,從此波士頓成傷城》中談到社交媒體帶來的傷害以及華文媒體的報道,報道稱“死者家屬和波士頓大學中國留學生會都曾先后明確表示,希望媒體不要曝光她的姓名,讓死者安靜離去,但有至少20家華文媒體很快刊登出了女孩的名字”。看看校方和美國媒體是怎樣做的,“美國當地時間4月17日上午,在最終獲得遇難者家屬許可的情況下,波士頓大學公開了她的名字”,也就無怪乎《紐約時報》4月22日《波士頓讓中國又多了一個失獨家庭》與4月23日《波士頓,一座傷城的兩場告別》中依舊對呂令子進行報道了。

梳理清整個的報道過程,發現中美媒體對此事的報道上存在的差別就是是否獲得遇難者家屬許可。在中國,言論自由是在一定限度的,必須受法律和道德的約束,但由於缺乏新聞法,媒體沒有硬性的規定與參考,報道中容易出現忽視公民權的部分行為。而美國每個公民的知情權與隱私權受憲法保護,天賦人權、自由平等是長久的傳統,所以在報道中可以避免中國部分華文媒體的錯誤。另一方面來說,《人民日報》能夠在報道中避免這個問題,其人文關懷與傳者的報道素養可見一斑。

|

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!