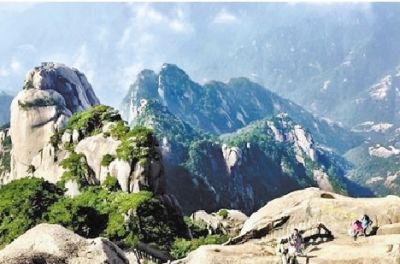

五岳歸來不看山,黃山歸來不看岳。6集文化大片《大黃山》在央視一套、九套和安徽衛視熱播,一展這座“天下第一奇山”的風採。歷時多年籌劃拍攝的《大黃山》有何特別之處?它將如何呈現黃山之大、黃山之美?總導演王振濤接受專訪稱,這部紀錄片對黃山內涵的開掘與延伸有著深入的理解與思考,最大的不同就是以大視野和航拍技術全景展示了黃山和徽文化的魅力,概括起來就是見山、見景、又見人。

談創作

“給世人呈現一個不熟悉的‘大黃山’”

在中國名山體系中,黃山雖成名最晚名氣卻最大。早在1937年,金陵大學孫明經教授就拍攝了第一部黃山紀錄片《黃山風光》,此后大半個世紀裡,以黃山為題材的紀錄片更是層出不窮。若想拍出新意,的確是個不小的挑戰。對此,《大黃山》總導演王振濤說:“之所以選擇拍攝‘黃山’就是要給世人呈現一個不熟悉的‘大黃山’。”

由於黃山氣候變幻莫測、地域寬闊,山勢又險峻復雜,想拍攝一個集奇鬆、怪石、雲海完美結合的鏡頭難上加難。王振濤笑稱,黃山的絕美景色是留給有緣人的,並非人人得見。盡管拍攝的黃山影像雖多,留下的經典作品卻極少。同時,隨著觀眾欣賞品位的提高、影像技術跨入“大片”時代,傳統手段拍攝的影像已經不能滿足觀眾更高的視覺要求。

“如今的中國電視正在向高清時代轉型,高清技術的應用大大拓展了電視創作的空間。與此同時,一批新近研發的高清便攜式數字設備也為特殊環境的拍攝,比如星空、水下、運動物體的主觀視角、隱藏秘密拍攝等提供了實現的可能,尤其是小型無人機的拍攝完全突破了傳統特種設備的運行軌跡。可以說,高清紀錄片《大黃山》是在這種科技手段大革新的環境下應運而生的。”王振濤說。

“給觀眾呈現不熟悉的‘大黃山’,不是美的簡單呈現,而是從科學探索的角度追尋、探索美麗背后的故事。”王振濤拿第一集《人間仙境》為例,該片在呈現黃山絕美風光的同時著重表達黃山所賦有的生命感,體現出熱愛黃山的人堅毅執著的品格。為什麼黃山能生產影響世界的名茶?誕生文房四寶?《大黃山》通過細節、過程的放大,歷史淵源的挖掘來探索其物產的奧秘。因此,觀眾不僅能從中欣賞絕美風光,還能看到難得的珍貴影像﹔不僅能了解黃山名茶的制作過程,還能領略文房四寶與黃山的淵源﹔不僅能知道哪些人讓黃山從寂寂無聞到名動天下,還能了解石濤、梅清、漸江等黃山畫派對黃山的深厚情懷。

談主題

“黃山,寄托了中國人對於‘美’的思考和理解”

提起黃山,人們首先想到的是具象的黃山、核心景區的黃山。而紀錄片《大黃山》所表達的不只是這些絕美奇景,黃山之“大”更有歷史、人文精神的存在,展現更多的其實是黃山(徽州)人的生存狀態和精神世界,謳歌大自然的生命力和人類創造力。

《舌尖上的中國》有食文化、《茶》裡有茶文化、《大黃山》裡有山文化。王振濤說:“片中的黃山,不僅是徽文化的重要象征和載體,更寄托了中國人對於‘美’的思考和理解。”

黃山奇景代表著中國山河之美。黃山黃河、長江長城是中國的符號,黃山迎客鬆是中國人熱情友好的象征,承載著擁抱世界的東方禮儀文化。同樣,在王振濤看來,自先人開始,人們接近黃山,既滿懷探秘未知世界的好奇,又出自靈魂與心靈棲息的需要。《大黃山》其實呈現了兩條始終並行的秘境之路,一條通向神奇、瑰偉、純淨的大自然﹔另一條,匯合著一代代人的驚嘆與迷戀、珍視與敬畏,直抵人的內心。

同時,作為徽文化的發源地,《大黃山》裡自然也少不了徽文化。文房四寶,承載著中國傳統文化的精髓﹔徽州三雕,鐫刻著黃山人的生命歷程﹔建筑村落,包裹著跌宕起伏的家國情懷。比如該片第四集《筑夢徽州》就是從當代人物故事入手,講述黃山人富有創造力的文化歷史和文化傳承。

“黃山,展示給游客的是美景,展示給黃山腳下的人,是資源與包容。” 王振濤說,它提供造紙、制墨、磚雕、木雕、石雕的材料,使得在此生長的能工巧匠憑借其雙手追求卓越,並一代代傳承下去。無論是片中出現的古代人物如開山和尚普門還是當代人物如開發西海大峽谷棧道的朱士旺,其實《大黃山》每一個人物的身上都共同體現了一種精神——對理想的執著與追求。

因而,王振濤認為徽州文化的內涵是傳承與堅韌,《大黃山》拍攝制作的本身就是徽文化的體現,正是這種對紀錄片的堅守,《大黃山》才會呈現於世人。王振濤說:“如今的社會節奏太快了,快得讓我們來不及欣賞路邊的風景,一直在趕、一直在追,忙忙碌碌中,很多人都忘記了當初為什麼出發。在這個意義上,《大黃山》不是要告訴你什麼,只是傳遞一種心境,傳遞一種堅持內心的精神。”

談敘事

“從普通人、普通事、普通生活細節講起。”

名聲大噪的紀錄片《舌尖上的中國》通過普通又鮮活的小人物和熟悉的故鄉美食,展現了中國食文化和濃濃的鄉愁。《大黃山》借鑒了這種創作手法,讓中國人的品質與精神落到平凡小人物身上,以小見大地折射出這個時代的價值觀。

作為央視和安徽衛視合作攝制的首部大型紀錄片,《大黃山》除了集結中外優秀創作團隊外,更重要的是,《舌尖》總導演陳曉卿加盟其中,擔任了該片藝術指導。王振濤介紹,陳曉卿帶來最大的創作理念是從策劃案到文稿撰寫,都堅持紀錄片故事化的講述方式,把黃山看成是有呼吸的生命體。“黃山的外在美只是生命體的體征。可以說,我們是帶著敬畏之心去拍8億年前就已存在的黃山。”

中國故事、國際表達。這是《大黃山》的創作原則。遵循這個原則,王振濤說首先要在故事的講述上講究一環扣一環,設置懸念吸引觀眾。第二,以現代的口吻講述古今人物故事,增加現代氣息。比如該片第一集《人間仙境》,如果還像過去一樣自說自話地展現風光,已經很難吸引當代電視觀眾了。所以《大黃山》選擇從科學探索的視角追尋“黃山五絕”形成的原理和規律,層層遞進地講述神奇“五絕”背后不為人知的故事。

另外,基於黃山的世界影響力,《大黃山》要做到國際化表達,就必須善於從海外觀眾能夠理解、能夠觸摸的普通人、普通事、普通生活細節講起,在節目中多傳播一些人文關懷的內容,特別是普通中國人的生活故事。概括起來就是見山、見景更要見人。

因此,《大黃山》裡既有當代普通人的生活,比如採摘石耳的胡茂呈、黃山光明頂氣象員劉安平、守鬆人胡曉春、中國地質科學院研究員浦慶余、黃山玉屏環衛所工作人員李培生、西海大峽谷開發者朱士旺等,也有歷史上與黃山密不可分的人物,如開發黃山第一人普門和尚,留下驚嘆之語的徐霞客﹔力圖把黃山建成“國家公園”的許世英﹔與黃山有著不解情緣的石濤、漸江、梅清、黃賓虹等。在他們眼裡,黃山是他們生存依賴共命運的土地,更是精神家園最聖潔的土地。

“這些人物的選擇都是經過精挑細選的,都有一段故事,與黃山有著扯不斷的聯系。” 王振濤說,石濤、梅清、漸江於亂世將情感寄托於黃山之上,通過畫黃山來表達內心的糾結﹔汪蕪生隻拍以黃山為題材的作品﹔劉海粟103歲高齡還上黃山﹔朱士旺在黃山一呆就是半個世紀,還親自勘察設計西海大峽谷的線路……“他們都是普普通通的人,與其說他們對於黃山的意義,不如我們通過《大黃山》細細品味黃山給了他們什麼,讓他們如此痴迷?”他說。

談幕后

“導演和攝像被猴王驅趕以致摔傷。”

黃山之美,大美在人。其美景背后是先人的開掘和后人的守護與發展。而對紀錄片創作而言,全景展現大黃山之美的背后則是中國紀錄片人的辛勞與智慧。紀錄片難拍,自然類紀錄片更難拍。談到《大黃山》的拍攝過程,王振濤感慨道:“不論怎樣,辛苦是值得的。”

比如航拍“猴子觀海”,“在制訂航拍計劃時,我就將‘猴子觀海’列入A類鏡頭之一,並且帶領航拍師和飛行員實地考察地形。我希望能夠像美國‘自由女神’像那般盤旋拍攝,但‘石猴’的拍攝條件不夠好,它的南端連接著山峰,盤旋飛行難度極大。但是航拍師和飛行員還是冒著生命危險,以高超的技術緊貼著懸崖峭壁盤旋,前后拍攝了五次,才最終完成這個經典鏡頭。”

更有甚者,攝制組還曾遭到猴群圍攻。王振濤說:“我們第一次去猴谷拍攝黃山猴,就遭到猴群很不友好的對待。為了拍攝好黃山短尾猴這一珍稀動物,張成軍導演和攝像賈利瑋深入山林,想方設法近距離接觸猴群,卻被猴王驅趕以致摔傷。”“后來他們又去了多次,但沒有急於拍攝,而是友好地奉以水果,和猴子交朋友,讓它們接受我們,接受我們的設備。直到它們相信,眼裡的龐然大物對它們沒有危險時,我們才開機,順利完成了拍攝。”

諸如此類的幕后故事有很多,因為黃山項目從策劃到攝制完成歷時三年,但真正集中拍攝的時間隻有短短的11個月,時間緊、任務重,攝制組幾乎每個工作人員都有一段“慘痛記憶”。“可以說,我們的創作團隊為這部片子吃盡了苦頭,也做出了最大的努力。現在成片《大黃山》播出了,看著辛苦有了成果,我們很幸福也很惶恐。希望《大黃山》能讓觀眾滿意,進而帶動更多人關注黃山、關注身邊中國的美。這是黃山的內涵所在,也是紀錄片的意義所在。”本報記者 邱偉 J179

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!