摘 要:纪录片越来越受到国人的关注,尤其是大学生这个接受过高等教育的庞大群体。本次调查问卷是为了了解当代大学生受众对纪录片的观影感受、观影渠道以及观影需求等问题,通过问卷调查的形式对样本人群进行调查取样,然后对调查结果进行分析,从而得出纪录片对于当代大学生群体的影响以及进一步了解大学生群体的需求等众多具有价值的结论。

关键词:纪录片;受众需求;接触渠道;问卷调查

一、调查背景与方法

近年来,随着中国纪录片的迅速发展和市场化进程,不少优秀的纪录片已经陆续出现在了各大主流媒体和院线播出。纪录片的受众需求已经成为一个亟待研究的课题。纪录片作为一种真实记录人类生活或自然规律的影片,通过电视或电影的形式展现给受众,然而这种完全真实记录的影片在国内的观影效果并不十分理想。在当代,在校大学生是一个正在接受高等教育的群体,也是纪录片受众中一个相当庞大的群体,他们的需求以及接触渠道必然会对纪录片的创作有一定的影响和借鉴意义[1]。

我们在这里所做的研究对象主要是以在校大学生为调查样本(主要以河南大学在校本科生为主),本次调查采用了非概率抽样的方法,对在校大学生按照性别、年级、院系、学科分类进行问卷调查。在结构式问卷中,调查小组通过设计“大学生对于纪录片整体印象”、“大学生对于纪录片的期待与需求”、“大学生纪录片的接触渠道与途径”三个方面的问题对被调查者进行调查了解。

据统计,本次调查共发问卷504份,实际回收问卷487份,回收率为96.6%,其中有效问卷为472份,有效率为96.9%。

在被调查对象中全部为在校本科生472人。其中男性196人(41.5%),女性276人(58.5%);文科生211人(44.7%),理科生95人(20.1%),工科生94人(19.9%),医学72人(15.6%)。年龄均在18~22岁之间。

二、调查的研究发现

(一)大学生对于纪录片的整体印象

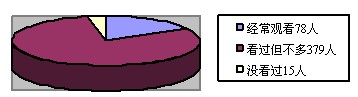

在接受调查的学生当中的有效472人次问卷调查中,对于“您曾经观看过纪录片吗?”这个问题其中有78人表示“经常观看”,占到了总人数中的16.5%;379人表示“看过但不多”,占到了总人数的80.3%;还有15人选择“没看过”,这一部分只占到了3.2%。

对于“您对纪录片感兴趣吗?”这个问题,其中有106人表示“非常感兴趣”,占到总人数的22.5%;有235人表示“一般感兴趣”,占了总人数的49.8%;选择“既不感兴趣也不讨厌”的有123人,占了总人数的26.1%;选择“不喜欢”的有6人,只占到总人数的1.3%;“非常不喜欢”的只有2个人,占总人数的“0.4%”。

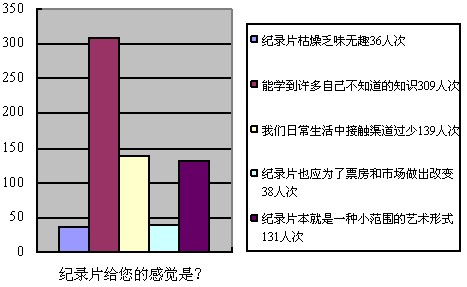

对于“纪录片给您的感觉是?”这个问题(这是一道可多选问题),共有653人次的选取选项。其中有36人次表示“纪录片枯燥乏味无趣”,占到总人数的7.6%;有309人次选择了“能学到许多自己不知道的知识”这个选项,占了总人数的65.5%;有139人次选择了“我们日常生活中接触到纪录片的渠道过少,难以培养兴趣”这个选项,占了29.4%;有38人次选择了“纪录片也应该为了票房和市场,拍一些能吸引更多观众的影片”,占到总数的8.1%;另有131人次选择了“纪录片本来就是一种小范围的艺术形式,没有必要为了迎合受众去刻意改变”,占到总数的27.8%。

在我们的问卷调查中有一道题是“您都看过哪些纪录片?”。这道题是一道由自己的观影经历而填写的填空题。其中472人中有160人“没有填写”,占到总人数的33.9%。其主要原因可能是由于一部分同学确实没有观看过纪录片,还有一些由于观看数量不多一时间想不起来纪录片的名字;还有97人“填写的内容与问题不符”,占到总人数的20.6%。例如填的内容是剧情片而不是纪录片,或者是对于影片内容的描述而没有写出纪录片具体的名字;有215人“准确的描述出看过的纪录片”,占到总人数的45.6%,根据性别、年龄、兴趣、专业不同所填写的内容包含不同题材不同内容的各种纪录片,近半数的被调查者都通过各种渠道观看过纪录片。

(二)大学生对于纪录片的期待与需求

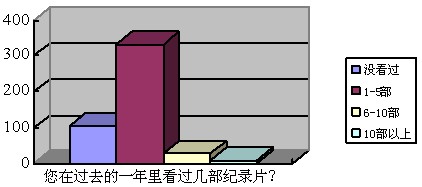

调查中学生对于“您在过去的一年里看过几部纪录片?”这个问题在选择时,有105人选择了“没看过”,占到总人数的22.2%;有333人选择了“1—5部”,占到总人数的70.6%;有26人选择了“6—10”部,占百分比的5.5%;只有8人选择了“10部以上”,占到总人数的1.7%。

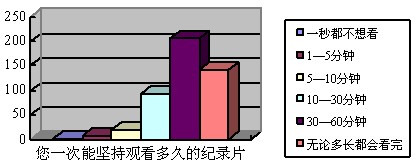

“您一次能观看多长时间的纪录片?”这个问题的调查结果中,选择“一秒都不想看”的有1人,占到总人数的0.2%;选择“1—5分钟”的有9人,占到总人数的2.0%;选择“5—10分钟”的有21人,占到总人数的4.4%;选择“10—30分钟”的有94人,占到总人数的20.1%;选择“30—60分钟”的有205人,占到总人数的43.4%;选择“无论影片多长都会看完”的有142人,占总人数的30.1%。

“您在观看一部纪录片时,最主要的原因是”(单选),其中有228人选择了“获得自己不了解领域的知识”,占到总人数的48.3%;有21人选择“觉得观看纪录片是很高雅的行为”这个选项,其占总人数的4.4%;还有39人和25人选择的是“纯属娱乐”和“消磨时间”这两个选项,也分别占到8.3%和5.3%;选择“学习或工作需要”的有126人,占了26.7%;选择“朋友推荐”的有33人,占了7%。

对于“您喜欢哪一类型的纪录片?”(可多选)这道题的统计结果是,有256人选择了喜欢“自然探索类”,270人选择了历史文的纪录片,262人选择了人物传记类,只有37人选择了竞赛选秀类,有113人选择了时事报道类,有81人选择了生活常识类,有159人选择了社会纪实类的纪录片。

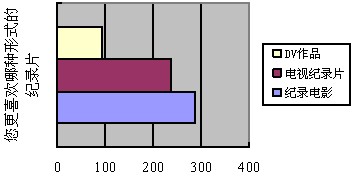

对于“您喜欢哪中形式的纪录片?”(可多选)这道题,我们给出了三个选项分别是“纪录电影”、“电视纪录片”、“DV作品”,其中选择“纪录电影”的有287人,占总人数的60.8%;“电视纪录片”的有236人,占到总人数的50%;选择DV作品的只有93人,占总人数的19.7%。

(三)大学生纪录片的接触渠道与途径

在调查中我们设置了几道与渠道与途径相关的问题

“您通常是通过什么途径观看纪录片?”(可多选),这道题有260人选择了“电视”,有264人选择了“网络”,选择“电影院”的人数最少只有5人,选择“光盘”的有15人,选择“课堂”的有16人。

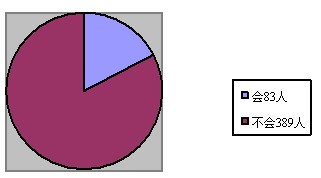

“您会去电影院看一部纪录片吗?”,这道题中有83人选择了“会”,占了总人数的17.6%;有389人选择了“不会”,占总人数的82.4%。

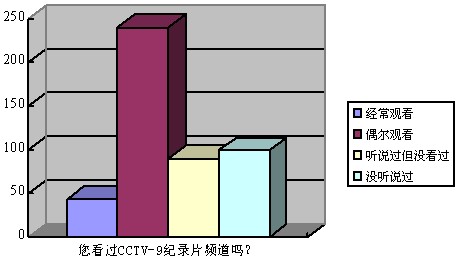

在“您看过中央电视台CCTV-9纪录片频道吗?”,这道题中有43人选择“经常观看”,占总人数的9.1%;有240人选择了“偶尔看过”,占总人数的50.8%;有90人选择的是“听说过但没有看过”,占总人数的19.1%;有99人选择了“没听说过”,占总人数的21.1%。

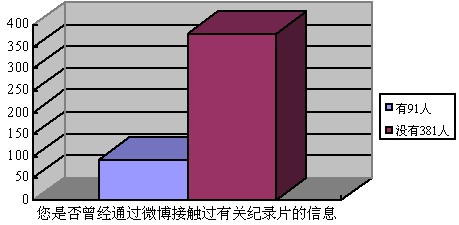

关于“您是否曾经通过微博接触过有关纪录片的信息?”这道题中,有91人选择了“有”,占总人数的19.3%;有381人选择了“没有”,占总人数的80.7%。

三、调查的研究结论

上述对于“当代大学生纪录片受众需求与接触渠道的问卷调查”的统计结果真实有效,在一定程度上客观反映了中国当代大学生对于纪录片的真实看法与印象。从分析统计结果可以看出,纪录片在大学生群体中普遍较受欢迎,而且还存在大量的潜在市场;纪录片的类型、播出形式、播出时间以及影片长短都会影响受众的观看行动及兴趣,其中的一些发现具有代表性和普遍意义:

(一)加大纪录片的宣传力度,利用与时俱进的宣传手段

在“您曾经观看过纪录片吗?”这道题中只有3.2%的学生选择了“没看过”,说明大部分的受访者都在不同程度上观看过不同数量的纪录片,可以看出纪录片在大学生群体的潜在受众市场还是很可观的,在此基础上应针对大学生的接触渠道加大纪录片的宣传。在 “您通常是通过什么途径观看纪录片?”这道题中有260人选择了“电视”,有264人选择了“网络”,选择“电影院”的人数最少只有5人,而选择“光盘”的有15人,选择“课堂”的有16人。可以看出大学生接触纪录片的主渠道是电视和网络,而通过电视,观众只能在纪录片频道和少数的几个地方媒体中看到少量的纪录片,而且无法根据自己的兴趣进行自主选择。由于网络的方便快捷,主观选择性强,不受时间地点的限制等诸多优点,网络无疑成为大多数大学生观看纪录片的首选途径,网络对于纪录片的宣传功能正进一步扩大,所以要利用网络的优势加大对纪录片的宣传力度,让更多的潜在受众能轻而易举的接触到纪录片,让观看纪录片成为网友指尖轻轻的一点,让纪录片离我们不在那么遥远。在“您是否曾经通过微博接触过有关纪录片的信息?”这道题中,有91人选择了“有”,占总人数的19.3%;有381人选择了“没有”,占总人数的80.7%。微博无疑是近几年大众传播的一个强有力的宣传媒介,在社会上有影响力的人物、事件、话题都能在微博上找到,大学生也是微博传播的主群体,如果把纪录片放在微博上宣传,既能改变纪录片在观众心中乏味无趣的印象,还能吸引更多的受众来关注纪录片。近期广受好评的纪录片《舌尖上的中国》在微博的宣传力度就很大,无论是对于纪录片的赞美或是批评都会引起网友的关注,甚至有网友把《舌尖上的中国》与中国食品安全问题联系在一起进行调侃,一方面我们看到已经有不少网友通过微博在关注纪录片,另外一方面可以通过网友的反馈来反作用于我们的纪录片创作[2]。

(二)强调科普性的同时,增加纪录片的多重属性

在“您在观看一部纪录片时,最主要的原因是”这道题中有228人选择了“获得自己不了解领域的知识”,占到总人数的48.3%;有21人选择“觉得观看纪录片是很高雅的行为”这个选项,其占总人数的4.4%;还有39人和25人选择的是“纯属娱乐”和“消磨时间”这两个选项,也分别占到8.3%和5.3%;选择“学习或工作需要”的有126人,占了26.7%;选择“朋友推荐”的有33人,占了7%。从调查结果中我们可以看出,大部分的大学生在观看纪录片时的第一需求是为了“获取自己不了解领域的知识”和“学习或工作需要”,知识普及固然也是纪录片创作者最根本的意图。而其他需求则相对过少,纪录片想要获得更多受众的关注,满足不同类型观众的观看需求和丰富纪录片内容多样性是必要的。美国的Discovery频道和英国的BBC的纪录片之所以深受各个年龄、身份不同群体的喜爱,很大程度上是因为他们的选材广泛,创作的纪录片多视点多角度,针对不同的受众的兴趣关注去拍摄不同的纪录片,把纪录片的纪实功能与娱乐功能结合起来,纪录片甚至在晚间的黄金时段播出,收视率不低于同时段的电视剧[3]。最近一两年在一些国内规模较大的视频门户网站上流行一种电影幕后纪实影片,主要是介绍电影拍摄的幕后工作流程经过。这类影片在网站上有很高的人气,在帮助宣传影片的同时,也在内容上让观众更容易接受。要增强纪录片的多重属性,媒体以及网络还要更多地播出贴近生活的现实题材类纪录片,让观看纪录片变得贴近生活,变得平凡而频繁。

(三)做精纪录片频道,开拓院线市场

中央电视台纪录频道(CCTV-9纪录频道)是中央电视台旗下以播出各类纪录片为主,中英双语、全球覆盖的24小时全天候排播免费专业的纪录片频道。该频道于2011年1月1日早上8点开播以来,受到了纪录片业界以及广大纪录片爱好者的好评,从专业的角度向国内观众展示世界上制作最精良的国内外纪录片,频道以“全球眼光、世界价值、国际表达”为定位。在本次调查中的“您看过中央电视台CCTV-9纪录片频道么?”中有43人选择“经常观看”,占总人数的9.1%;有240人选择了“偶尔看过”,占总人数的50.8%;有90人选择的是“听说过但没有看过”,占总人数的19.1%;有99人选择了“没听说过”,占总人数的21.1%。可以看出,有将近80%的受访对象从不同程度上对于纪录片频道有所了解,有将近60%的被调查对象曾经通过纪录片频道观看过纪录片,还有不到10%的是纪录片频道的忠实受众。这些数据可以充分体现出中央电视台纪录片频道的影响力,而这种影响力也在随着节目质量的不断完善与受众观赏素养的不断提高在提升。

近些年国内院线开始陆续引进一些制作水平较高的纪录片在影院上映,虽说票房还不容乐观,毕竟这是纪录片想要培养广大受众必须经历的过程,这种观念的转变和观众的观影习惯以及影片的题材等方面都有关系。在本次调查中有一题是“您会去电影院看一部纪录片吗?”,这道题中有83人选择了“会”,占了总人数的17.6%;有389人选择了“不会”,占总人数的82.4%。在我们看到当代大学生经常去影院观看好莱坞大片和国内贺岁档大片的同时,应该看到纪录片的院线发展还相当的落后,观众普遍还接受不了去影院观看纪录片,观众进入影院的第一目的是娱乐消遣,而纪录片主要以纪实为主,还受主题和宣传目的的影响,很多纪录片的文献价值大于观赏性,无法吸引大批观众有其是大学生群体自愿进影院观赏,院线在引进纪录片时应考虑到观赏性和知识性相结合;在放映纪录片时可以向观众发放观影手册来帮助观众观影;在票价方面可以相应的降低纪录片的票价,从而从这些细节入手来提升观众来影院观看纪录片的积极性,尽量扭转纪录片在大多数受众心目中枯燥乏味的刻板印象。

(四)开发周边产业,带动纪录片的推广

纪录片与生俱来就带着文化的标签,在上世纪90年代我国电视界有这样一种认识:“制作或播放纪录片的水平成为衡量电视台整体水平的重要标志。[4]”如果放在现在来看,由于各种新技术的出现,以及节目类型的多样化,这种衡量标准就过于单一了。不难看出的是,纪录片始终都高居于电视节目中“奢侈品”的地位,高质量的纪录片制作手法和拍摄理念是大部分媒体所追求达到的,为了迎合受众的观看喜好,大量纪录片制作团队不惜增添一些低俗、悬疑、娱乐的元素降低影片质量来迎合收视率,这种迎合往往起到了适得其反的效果,会让观众有不伦不类的感觉,但也在中国纪录片过渡时期中起过一些积极作用。在本次调查中有一选项是“纪录片本来就是一种小范围的艺术形式,没有必要为了迎合受众而去刻意改变。”,其中有27.8%的受访对象选择了这一选项,这一数据说明有将近3成的受访对象认为纪录片原本就不应该是一种流俗的艺术形式,而应该坚持独特的艺术风格和制作标准。

纪录片是文化的载体,好的纪录片不仅仅是一部好的影视作品,更像是一本好书,同时具有很高的文献价值。开发与纪录片相关的文化产品无疑也是推广纪录片的一种好方法。2011年最为大众好评的纪录片《舌尖上的中国》的图书版自上市以来,引起了社会各界的广泛欢迎,连续荣登全国各大书城的销售排行榜。该书还引起了海外出版界的高度关注。光明日报出版社已分别与来自中国台湾、香港地区和美国的出版商签署了中文繁体字版和英文版《舌尖上的中国》的版权贸易协议。《舌尖上的中国》的纪念版系列光盘也成为了不少“舌尖族”的收藏品,该片在中央电视台热映后产生了周边产业的连锁反应,这种连锁反应也为该片带来了更多的关注与讨论,这种关注与讨论势必会对纪录片的创作带来深远而巨大的积极影响。从而提升了纪录片的品牌影响力,这是纪录片这个“沉睡的雄狮”引起广泛关注的重要一步。

我们有目共睹的是近年来纪录片已经慢慢地通过各种途径开始成功渗透入我们生活的方方面面,这种渗透也是一种双向的交流与进步。一方面随着纪录片制作水平的不断提升和制作数量的不断提高,既培养了受众的审美能力,同时也培养了受众观看纪录片的习惯;另一方面随着纪录片受众文化程度的普遍提升,有越来越多的观众从被动的接受变为有观看纪录片的需求,受众对纪录片的审美能力也在逐步提升,这种审美能力的提升促使纪录片制作质量也在进一步提升。

根据本次的调查取得了一定的发现,对于调查前期的一些研究假设进行的印证与推翻。大学生作为这个时代的中流砥柱,他们的选择和喜好具有一定的代表性,对于大学生纪录片受众需求与接触渠道的研究具有一定的价值。不可否认的是由于调查范围、调查手段以及数据分析对于调查结果有一定的影响,但总体来说本次调查是成功的。随着国民生活水平和文化素质的不断提高,相信纪录片产业和相关领域必然会发展的越来越好,从而吸引更多的观众来关注纪录片,这必将是一个纪录片成长的良性循环。

(作者简介:李超,男,河南大学新闻与传播学院广播电视编导专业硕士研究生,主要从事新媒体研究。)

参考文献:

[1] 谭天,于凡奇.纪录片影院受众实证研究——2008GZDOC公共展播影院观众调查分析[J].中国电视(纪录),2010(7).

[2] 李莹.中国电视纪录片受众观的演变[J].现代电视,2010(3).

[3] 张斌,吴圣樱.双方互动的真实世界——论纪录片受众的培养[J].中国电视(纪录),2010(2).

[4] 宋德祥.浅谈不同语境下的电视纪录片受众需求[J].中国电视,2009(11).

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间