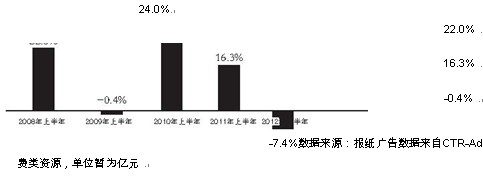

日前,昌榮傳播發布了《2012上半年中國廣告市場分析報告》。報告顯示,由於廣告資源整體遞減,加上房地產、交通行業、商業及服務性行業廣告投放低迷,2012年上半年報紙較去年同期跌幅7.4%,為近年來的最低(2010年上半年增幅24.0%,2011年上半年增幅16.3%)且首次負增長。

如果考慮到該統計口徑所使用的刊例價按照業內人士的一般估計是“虛長”10%左右的話,今年我國報業廣告收入與去年同期比較實際上的跌幅大約應該在20%左右!這是一個極為嚴峻的狀況。如何解讀這種狀況呢?尤其不能繞開的問題是:報業是否至此真的進入了無可逆轉的“寒冬”?報業能否救贖?何以救贖?這些都是媒體人尤其是報人們非常關心的問題。

一、報紙不僅僅是“一張紙”,它是一整套內容生產和傳播過程——從信息的篩選把關、到加工制作、再到復制發行——全環節諸要素的總和關於報紙“消亡論”原始於美國北卡萊羅納州立大學教授菲利普•邁爾在《正在消失的報紙:在信息時代拯救記者》一書中所給出的報紙消亡的時間表:“到2044年,確切地說是2044年 10月,最后一位日報讀者將結賬走人。 ”原本這種並無嚴謹的數據支撐的星相學式的預言是不值得重視的,但是2006年12月13日美國《時代》周刊發表的相關分析文章引証了邁爾的這一預言,並斷言報紙將在互聯網的沖擊下走向消亡,再加上這一時期報業經濟所實際呈現的收入下滑,以及接踵而至的一張又一張影響力巨大的嚴肅報紙的轟然倒下,使這一預言重新成為人們熱議的焦點。

問題的關鍵首先是,如何理解“報紙”?換言之,報紙是一張紙?還是一種內容採集、篩選、把關以及加工制作和復制傳播的一整套媒體要素和環節的總稱?

如果報紙僅僅是一張紙的話,它在總體上的衰退應該是可以預期的。原因不外乎為:數字化傳播在時空傳播上的迅捷靈活、形式上的豐富多樣和“無時不有”、“無遠弗屆”的傳播特性及其達到這一傳播效果的經濟性等。

1 半年度報紙刊例廣告收入同比增長率

數據來源:報紙廣告數據來自CTR-AdEx Power軟件﹔廣告數據不包括“活動類”、“雜談”等到媒體自身宣傳或免費類資源,單位暫為億元

與此對應的,報紙的時效是“嚴重”滯后的,因此,在新聞的事實性信息傳播的問題上,報紙的報道總給人一種“食之無味,棄之可惜”的“雞肋”之感。而且,傳統報紙的發行范圍是受限的,需要巨大的人力和資金成本,加之紙張對於地球資源的大量耗費也不符合未來人類的生活方式。因此,數字化的傳播方式由於它較之基於“紙張”的傳播方式的巨大傳播特性和市場效應的優勢,其替代“紙”的傳播成為傳播市場的主角,便是一個不可逆轉的趨勢。從作為一種介質形式的角度看,“紙的傳播”退出大眾傳播市場的中心位置或許不必等到2044年,十年之內這一轉變就可以成為傳播市場的現實。

但即使這樣,我們仍然要說,這樣一種基於“紙基”的傳播形式(即傳統“報紙”的樣式)的消亡是不可能的。英國哲學家羅素說過:"參差多態乃幸福之源"。媒介文明的發展隻會使社會所擁有的傳播媒介的表達介質越來越多樣和豐富,這種多樣和豐富隻會讓原有的傳播媒介在傳播市場的結構上發生排位和份額的變化,而並不會導致某一種介質形式的絕對消亡。以紙介質的報紙為例,一方面,人們對於紙張的內容呈現和油墨印制的偏好會使傳統意義上的報紙作為一種小眾化的傳播產品在少數人群中把玩和分享。另一方面,紙張作為一種內容的呈現形式有其直觀性強、攜帶和展示方便,制作技術和單體成本相對較低等特點,在未來的某些特定的場合尤其是便於分發和現場展示方面仍然有不可替代的獨特優勢。

但在這裡,我們要特別強調的是,報紙並不僅僅是一張紙。報紙本質上是一種內容採集、篩選、把關以及加工制作和復制傳播的一整套媒體要素和環節的總稱。從這個角度看,其中一個環節或要素的改變,如信息承載介質的改變——由紙基向數字化介質的改變,雖然在一定程度上也會影響整體的傳播特性、傳播規則和傳播效果的發生等,但它的基本特性以及基於這種基本特性所形成的社會意義和市場價值是不會發生根本性的變化的。換言之,報紙在其規范的意義上說,它不是一張“紙”,而是一種特定的傳播價值的生產方式。

二、報紙作為一整套傳播內容的價值生產方式,它所生產的特殊價值是什麼?

那麼,作為一種特定的傳播價值的生產方式,報紙擁有哪些不因某些局部要素的改變而恆常擁有的社會價值和商業意義呢?

1、社會共性需要的滿足。

包括報紙在內的傳統媒介作為一種“有限的新聞窗”約束下的傳播,其傳播的生產方式所要解決的一個重大問題就是如何通過有限的傳播窗口(即信道容量)實現其傳播的社會價值的最大化。而按照需求的社會性來分類,人類的需求大體上可以分為:個體性的需求、分眾化的需求、大眾化的需求。從有限的傳播信道資源最大限度地滿足社會需求的角度看,滿足大眾化的需求是傳統媒介的不二選擇。事實上,我們今天所看到的傳統媒介的內容的選擇標准、制作規范以及傳播分享和贏利模式,都是建立在對於社會普遍的和共同性需求的滿足上的。可以說,在這個意義上的內容傳播和價值生產,傳統媒介所達到的高度是web2.0式的內容傳播和價值生產所無法企及的,而報紙又是傳統媒介中的領軍者。

2、精致集約的社會總體信息的呈現。

web2.0式的內容生產雖然給我們帶來的人人皆可為傳播者的社會表達的極大釋放,給我們帶來了扁平化傳播的豐富、自媒體的直接以及便於傳播的互動和彼此關聯等種種新的傳播特性,但它在信息的外顯結構和內在價值上常常表現為多向、混亂、冗余、雜蕪、甚至彼此矛盾、良莠不齊等等。換言之,web2.0式的內容生產方便了我們每一個人的社會表達和彼此溝通,但它的事實呈現常常是細節式的“隻見樹木,不見森林的”、它的價值表達往往是因人而異的“公說公有理婆說婆有理”。在web2.0的海洋中,我們由太多的細節給我們新鮮感,但也往往因為太多的細節的堆積而失去了對於整體的結構性認知和把握。所以,有的時候,即使我們在web2.0的世界裡徜徉很久,我們對於周圍環境和外部世界中最新發生的最有價值、最具影響力的事件的認知依然若明若暗,不得要領。而這,恰恰是傳統媒介內容生產和價值構建的強項。傳統媒介擁有從雜蕪和混亂的社會信息中甄別、篩選以及加工制作出具有廣泛社會價值和精致的內容表現力的一整套傳播流程和控制手段,它以它特有的價值生成方式為我們提供了一個觀察社會和把握大局的經濟高效的傳播“窗口”,以一當十、當百甚至當千當萬。在一個健康的社會環境中,在一個正常的傳播格局下,說“一報在手,通曉天下”或許有點過分,但“一報在手,把握大局”則是恰切的。

3、授予地位是報紙的一項重要社會功能。

有學者曾經指出:“被感知的事實永遠比事實本身更重要”。今天的社會較力和市場競爭很大程度上不是在物理空間上的競爭,而是對人心理空間的競爭。因此,如何使一種思想、一個議題、一種產品、技術和服務進入人心,跟人的生活方式、價值追求和社會角色形成一種契合和對接,創造出產品技術和社會服務的新價值空間,是今天市場競爭的關鍵。這一切均離不開媒介的造勢與“授予社會地位”。關於傳統媒介所擁有的“授予社會地位的功能”是由美國的著名傳播學者拉扎斯菲爾德和默頓兩人提出的,即任何個人、團體、各種社會活動及問題、意見和產品等,隻要得到大眾傳播媒介、特別是主流媒介的廣泛報道,就會成為社會大眾所矚目的焦點,獲得很高的知名度與社會的“正統”地位。這即是說,一個人、一個企業、一種產品和一個議題如果被主流傳媒所關注,那麼他(它)就會在人們的社會認知上賦予“肯定是重要的”這樣一種認知和印象。換言之,一個人、一件事以及一個企業、一項產品和服務,其社會身份的高低主次,很大程度上取決於傳媒給予他(它)的關注程度。

對傳媒極具洞察力的美國輿論學者李普曼曾經深刻地指出了傳媒提供的事件和實際發生了的事實之間的重大區別:因為人們有絕少的機會直接經歷或觀察重大事件的發生,所以受眾所依賴的事實實際上是傳媒提供的經過修飾的事件,他們接觸的事實是經過傳媒特殊設置的虛擬現實,是由文字、光線以及聲波等構成的一種現象。這類形象受制於客觀因素,它們反映事實的同時,在傳媒所受限制的情況下對事實進行了一種意譯,於是在傳播過程中成為一種擬象。而這恰是媒介所擁有的“授予社會地位的功能”的邏輯內涵。因此,如果你要彰顯一件事情、一個人物、一種議題、一個產品或服務的社會地位及其重要性,獲得傳統媒介、尤其是主流媒介的認可、支持與關注是它邁向社會舞台中央的基本前提。而報紙作為傳統媒介中的“輿論領袖”,無疑在“授予地位方面佔有特殊重要的地位。僅就這一點而言,這是web2.0式的內容生產永遠無法取代的。

綜上所述,我們的結論是,報紙作為一種內容的價值生產方式不會因為其信息承載的“紙基”在市場上的式微而喪失它的地位和意義。只是這個價值生產方式必須架構在數字化的平台上,以內容的更為專長的深度開掘及多樣化呈現方式的處理,在多介質的“跨界平台”上尋找更多的“落地點”,探求價值實現的更為廣闊的空間。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間