摘要:新聞媒體在日常生活中會對人產生潛移默化的影響,媒體的態度和觀點會很大程度上改變一個人的思維方式。然而,這種改變不一定是積極的。這是因為新聞報道中存在有“偏見”,這種偏見會導致新聞報道不夠公正、客觀,從而產生消極的影響。本文通過闡述論証,剖析媒體偏見產生的原因及影響,並對如何減少媒體偏見出謀劃策,指出媒體偏見產生的必然性,指導人們在全媒體時代正視和應對媒體偏見。

關鍵詞:新聞傳播 媒體偏見 社會中心 自我中心

一.媒體偏見產生的背景

每個社會和文化的發展階段,都會以其獨特的世界觀深刻影響著該階段下人們的生產、生活以及思維方式。在現代社會,立足於文化產業的新聞媒體以其迅速的傳播速度和短暫的更新周期,在一定程度上成為反映社會、個體文化以及世界觀的載體。

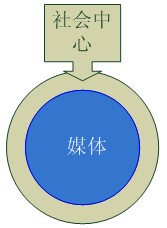

隨著數字網絡的飛速發展,新聞來源日趨廣泛、精細而復雜,使得從事新聞報道的媒體更具客觀性與真實性。但社會主流媒體的新聞報道仍存在著媒體人自我中心思維與社會中心思維的意識習慣,在這個充斥著各種觀點的網絡時代,這種意識習慣就會產生我們所說的新聞報道中的媒體偏見。媒體偏見無處不在,但要注意的是,這種存有偏見的報道不是虛構的,也不是媒體及媒體人刻意謀劃的。它的出現和存在僅僅與媒體從業人員所處的社會群體環境和自身思維方式息息相關,是社會和媒體發展到一定階段的產物,在現階段是不可避免的。

二.媒體偏見產生的原因

為了能夠更加便於為受眾所接受,新聞報道一般會遵循一定的共性特點。於是偏見的產生具有了集中性的體現。因此可以通過這些共性特點來探究媒體偏見產生的原因。

當前社會上主流媒體含有偏見的新聞報道有以下四大共性特點:

1.以偏概全,認為從媒體人或受眾角度看到的新聞事件就是新聞的全部﹔

2.以點概面,隻採用對自己觀點有利的論據,而不考慮其它相悖觀點﹔

3.新聞報道的落腳點經常受到政治立場及社會環境的影響﹔

4.迎合大眾獵奇口味,往往沒有實質性的內容和社會意義。

針對以上的共性特點進行分解、整合,媒體偏見產生的原因基本可以總結陳述為以下幾點:

(一)媒體(人)對新奇和轟動效應的偏愛

新聞媒體(人)為迎合大眾的獵奇心理通常願意報道那些新奇、怪誕、具有轟動效應的事件,而存在於我們日常生活中的事件不論其產生影響的巨大性或暗含內容的重要性都會被媒體(人)拋之棄之。新聞本身來源於生活,重大的社會問題往往產生在日復一日的事件發展中,而這類事件的代表往往因為不具有新奇的特性而被媒體(人)忽視。

每天有許多婦女兒童被非法販賣不是新聞,而老師與學生發生關系則是新聞﹔無數貧困地區兒童餓著肚子學習不是新聞,而學校為學生提供“蛋奶工程”則是新聞﹔特別是近段時間,趙紅霞作為雷政富不雅視頻案中的女主角,成為媒體追逐和民眾調侃的焦點。一時間,性、偷拍、不雅視頻、腐敗開始成為熱點詞語挑逗著大眾的獵奇心理。腐敗官員落馬,原本嚴肅的反腐新聞報道變得庸俗化、桃色化甚至色情化。

(二)市場經濟決定的媒體商業化運作

對於新聞媒體而言,社會中的各個信息要素並不都是同等重要的。也就是說新聞媒體(人)可以從大量的新聞事件中有選擇性的進行報道,因此媒體報道的信息具有一定的片面性。同時由於新聞媒體的收入來源於廣告商,媒體之間存在著競爭和利潤的爭奪,為了確保利益鏈條的完整以及商業化的運作能夠正常進行,媒體(人)通常會避免報道可能對廣告商或廣告商代表的利益產生不利的負面新聞,從而保住之間的利益關系。積極的報道對於維持一個積極的公眾形象至關重要,因此在權威媒體與權力集團之間存在一種共生關系。包括醫療、交通、汽車、航空、建筑、銀行、食品、司法機構、廣告等行業都依據自身利益來調控關於自身的新聞報道。

(三)社會中心思維模式下的固定文化形象

幾乎所有的媒體都是根據自我預設宣傳理念和國家主流方針政策、基本路線所提倡的正確觀念來進行新聞報道的。一方面國家政府通過法律准許媒體成立並調控媒體,另一方面新聞媒體是黨和政府的宣傳工具,持有國家的觀點來報道新聞。

新聞媒體人自身是社會群體和文化中心的一員,他們與其目標傳播受眾具有同樣的世界觀,對於國家的歷史和社會意識形態有著與生俱來的責任感和保護原則。因此主流媒體的新聞不可避免的會建立在社會中心思維的基礎上。社會中心是一個社會文化群體的基本特點,新聞媒體是為這個文化群體進行傳播服務,提升其文化形象的載體。由於每一種文化下的個體思維方式本質上都是社會中心的,新聞媒體別無選擇隻能在既定的以社會中心為框架的環境中進行工作,不明真相的反映社會的規范和禁忌,因為不能跳出條框的束縛,使得偏見的產生更具有普遍性。

主流新聞媒體通常偏向於自身國家或自身國家的“盟友”,而對敵對國家存有偏見。在報道其盟國的新聞事件時多是贊許支持的態度,並凸顯其正確的做法,對負面消息輕描淡寫﹔而在報道其“敵國”時多是負面事件以及消極影響,對突出的正面事件則隻字不提。在同一個例子中,媒體很容易說服人們相信外國媒體的報道是不客觀的存有偏見的,但是要讓同樣數量的人相信國內新聞報道同樣存有偏見則困難的多。大多數人都深陷於單一世界觀的窠臼中,在他們的思維裡本國家的新聞報道有著天生的偏向性。

(四)自我中心思維對新聞事件報道的束縛

人們通常會認為與他們看法觀點一致的報道是客觀的,不一致的就是存有偏見的。如果新聞編輯將主流觀點稍微轉向自由方向,那麼就隻有自由思維傾向的一少部分受眾才會認為這些信息是客觀的﹔反之,如果將主流觀點稍微轉向保守方向,那麼就會有大部分保守派受眾會接受認可。正是因為新聞媒體(人)發表自由或是保守的言論取決於受眾的自我中心思維模式,在這一情形下新聞媒體會極力迎合大部分受眾的觀點來取得信任, 而不是客觀報道呈現新聞事實。

新聞媒體會報道其他媒體關注的內容,當某一媒體對某事件進行大篇幅的報道時,其他媒體也會亦步亦趨對這一事件進行報道,新聞媒體此時成為了一個有領頭者的固定群體。伴隨著這種羊群效應,與之而來的是這種自我中心思維的擴大,進而使得偏見的產生更加明顯。

三.媒體偏見產生的影響

1.報道失實

每天有無數的事件會發生在我們的周圍,而其中隻有少數被媒體作為新聞報道。所有的媒體都會通過一定標准的篩選來決定該報道什麼、不該報道什麼、哪些進行積極報道、哪些進行消極報道,從而來塑造一個對自身文化、利益機構等有利的形象。然而,這一標准由於存在偏見出現了急功近利,不追根溯源的傾向,使得媒體(人)對事實有所誤解和弱化,出現新聞報道失實的現象。

案例:【刊播媒體】 央視《中國新聞》與央視網

【發表時間】 2013年2月19日

【“新聞”】 2013年2月19日上午央視《中國新聞》與央視網均帶來“誤報”先看病后付費的新聞:據衛生部消息,今年中國將全面推行先看病后付費制度,原來看病自己先墊付,現在是醫院墊付,病人看完病隻交自己的那部分,其余由醫保支付給醫院。目前全國已有20多個省份正在進行先行試點。專家認為,醫保制度的完善是推行先看病后付費的基礎。就算有個別患者逃費,有醫保費用托底,醫院也能基本保証不虧損。

【真相】 衛生部澄清從未提過“全面推行”,今年肯定不可能。衛生部醫政司醫療管理處處長焦雅輝接受記者專訪時稱,“開展先診療后付費模式試點”,只是2013年再次被寫入衛生部年度工作要點。至於何時才能全面實現,她表示:“無法給出時間表,今年肯定是不可能的。”

2.惡性競爭

從當前中國新聞媒體業競爭的實際情況來看,競爭較為明顯地是圍繞著信息、質量、服務、人才、利益 幾個方面展開進行的:在新聞信息資源的競爭中,為搶新聞不擇手段,甚至置宣傳紀律、社會公德於不顧,結果往往是有損自身形象且危害社會﹔在征訂發行的競爭中,不是靠報紙的質量和有效的宣傳來吸引讀者,而是採取不正當的巨獎促訂手段﹔在人才戰略、經營領域內存在的不正當競爭﹔盲目追逐報道熱點,對不良社會風氣的形成和不健康大眾文化的流行起了推波助瀾的作用。為了爭奪觀眾, 媒體無一不各出奇招,以夸張、渲染、恐怖、荒誕、突兀的手法大量報道奇人怪事、家庭慘劇、婚戀糾紛, 以此來刺激觀眾的好奇心, 達到提高媒體關注度從而增加收益的目的。

上述的種種現象都使得媒體業內環境惡化,形成不良的競爭機制,不利於媒體健康長遠的發展。

3.信任危機

公眾的信任對於新聞傳播活動的運行具有決定性的作用。馬克思曾指出:“人民的信任是報刊賴以生存的條件,沒有這種條件,報刊就會完全萎靡不振。”

近年來,新聞由於媒體偏見,為追求眼球效應、追求商業利益最大化使得虛假新聞層出不窮、來勢洶洶。除了採訪寫作過程中對信息的遺漏疏忽外更有為了經濟利益而迎合大眾口味進行的惡意編造行為。媒體變成了要麼不提供信息(有償新聞、有償不聞),要麼提供假信息(虛假新聞),要麼提供不良信息(三俗、夸張、煽情),要麼不為民眾提供信息(嫌貧愛富、利益集團的代言人)的空殼,媒體在新聞傳播中放棄了自己的責任,必然得不到受眾的信任。其次由於我國的媒體具有特有的意識形態屬性,作為黨和政府的宣傳窗口。如果缺乏信任,媒體傳達黨和政府的基本路線和方針政策的效果必然會大打折扣,這對我們黨和政府的事業也是極為不利的。

案例:【刊播媒體】 鳳凰網

【發表時間】 2012年4月9日

【“新聞”】 2012年4月9日鳳凰網影視新聞頻道報道稱,“近日,3D《泰坦尼克號》將上映,其中露絲全裸露點的鏡頭被刪引起了觀眾的質疑。對此,廣電總局做出了解釋,稱考慮到3D電影的特殊性,擔心播放片段的時候觀眾伸手去摸打到前排觀眾,造成糾紛”。

其實,這條“新聞”之前就在微博上廣泛流傳了,不少媒體微博曾轉發過這一信息,甚至被英國《衛報》等國外媒體關注並轉發,連《泰坦尼克號》導演詹姆斯•卡梅隆也信以為真。

【真相】這個“國際玩笑”的始作俑者——網友“豆瓣逗你妹”解釋了此事的來龍去脈。4月8日他在自己的微博中杜撰了這條“新聞”。在這條純屬搞笑的微博最后,特意加上“#假新聞#”標簽。對此,他解釋說,考慮到大家可能對諷刺、惡搞的“洋蔥文化”不了解,專門在最后加了一個“假新聞”標簽,以免人們以假當真。不過,在社交媒體的不斷轉發中,這條信息“火”了,但是他特意設置的“假新聞”標簽,卻在轉發中缺失了。有的媒體機構認証微博不但把“假新聞”標簽丟掉,還換上“首席評論”的標簽,更增添了這條信息的真實性、權威性。

網友抱著娛樂的態度信手“創作”了一個“客裡空”,而且注明了這是假新聞。然而在傳播的過程中,卻遺失了“假新聞”的標簽,儼然以真新聞的身姿登場,並得以廣為傳播。也許有些傳播者明白其中的調侃成分,隻不過是為了取樂而放任自流罷了。問題在於,媒體如何承擔起核對証實的責任?如何確保自己作為事實准確發布者的權威地位?這是一個值得深思的問題。

4.本質弱化

所有的媒體(人)都清楚他們是在固定的社會文化群體中為了經濟利益而為特定群體進行的信息出售,可是這並不意味著受眾能夠清楚的理解其中的內涵。為了向受眾更好的出售信息,媒體(人)會在一定程度上強化受眾的思維信念、價值觀和世界觀,因此在媒體(人)與受眾的這些思維契合之下歪曲新聞事實更加司空見慣。顯然,在這種情況下,新聞報道不是為了教育與引導,也未將信息完全本質的呈現給受眾,從而使新聞傳播的本質意義和價值遭到了弱化。

四.如何減少媒體偏見?

媒體到底在多大程度上能夠意識到自身在報道新聞時存在的偏見呢?我們不得而知。但是通過一定的方法能夠有效減少偏見的產生。

1.對於媒體(人)而言:

首先,各主流媒體要制定具體的操作運營規范,使用有效的管理手段和合理的運營制度,貫徹改變文風的各項要求﹔國家相關部門應繼續建立完善的媒體管理制度和相關的法律政策,繼續加大對於更改文風的落實,對新聞報道進行監督,打壓假、大、空的新聞報道。

其次,為了給受眾提供公正、客觀的新聞報道,媒體(人)需要對與自身認知不同的世界觀、價值觀抱有理解寬容的態度。深刻了解自身的社會中心屬性,從而辯証的、批判性的對待新聞事實,對自己的報道負責。同時媒體(人)需要有不斷探索的思維方式,形成思想上的謙遜客觀,對於事件觀點持開放態度並願意接受對自身思維的質疑。應當從不同的角度看待問題,吸收不同角度的觀點,深入認識到每個角度中存在的偏頗,並將所有的觀點綜合成一個更為全面的整體,從而盡可能的接近和達到客觀真實,消除“偏見”,而不是亦步亦趨、戰戰兢兢,成為簡單的“馴服工具”和“傳聲筒”。

再者,媒體(人)要嚴格區分職務行為和商業行為,秉承客觀公正的理念,站在社會整體利益的立場,不借報道為私人利益服務,在經濟效益和社會效益之間尋找一個最佳的平衡點﹔在社會效益與經濟效益發生沖突時,應將社會效益放在首位,將職業歸屬感和職業責任感始終貫穿於報道創作之中,體現作為媒體(人)的操守

2.對於社會和公眾而言:

媒體偏見並不是最可怕的,可怕的是這種“偏見”被社會和公眾認作“正見”,公眾會因此放棄獨立思考、自我觀點而選擇服從。在媒體充當“耳目喉舌”的,大力發揮主觀創造性和能動性的同時,社會和公眾不能一味的接受,而應該積極地通過各種方式辯証事實,表達自己的觀點,形成各種觀點相互交織的良好氛圍。當公眾能充分知曉客觀事實並能對其進行獨立思考時,就不會被錯誤的言論、偏見所誤導,就能形成一種民主思考的、文化健康的社會。

五.小結

媒體(人)在社會群體這個大環境中是無法決定事實本質和輿論方向的。他們無法決定受眾的思維和喜好,就絕大多數的受眾來講,他們更傾向於認同能夠加強自身信念,不會對自身觀點產生質疑的新聞報道。就像如果市場上大多數人喜歡吃某一食品,那麼受這些人的影響越來越多的人會變得喜歡吃這種食品,進而該食品就會成為市場銷售的主力。同樣媒體偏見的產生也是由於大多數人喜歡那些能夠加強自我中心和社會中心思維的報道,這種特定偏好經過發展、醞釀成為新聞報道中的一種定勢,由於緊隨受眾心理媒體的關注度和利益才大幅上升。由於整體的社會中心思維是不可控的,以自我中心和社會中心的視角來看待問題是人的本性。因此,媒體偏見的產生有其必然性,是不可避免的,且在短時間內很難有大的改觀。

當下,無論是作為媒體(人)還是受眾,我們能夠做的就是要認清偏見,從認知上弱化它,善用多角度看待問題。隻有這樣,才能在存有“偏見”的社會氛圍下,保持“自己”的思維方式,做一個信息化媒體時代中的理性者。(作者系: 陝西科技大學外國語與傳播學院)

參考文獻:

[1] 王志安.媒體可以有偏見嗎.《青年記者》.2008.1

[2] 王立綱.媒體人的偏見類說.《青年記者》.2011.3

[3] 畢研韜.媒體人與媒體偏見.《青年記者》.2011.3

[4] 高繼忠. 談談社會主義市場經濟條件下新聞媒體間的公平競爭.《商業文化》.2008.12

[5] 張吉存 許曉楠. 假新聞讓媒體面臨信任危機.《》.2010.6

[6] 理查德·保羅琳達·埃爾德.《批判性思維工具》

[7] 盤點2012年度中國十大假新聞 《新聞記者》

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!